В Екатеринбурге 6 февраля, в день годовщины смерти Сергея Михайловича Первухина (05.02.1961 - 06.02.2020), на площадке Центра «Учитель будущего» УрГПУ состоялся видео-конференц мост, посвящённый творческому пути «уральского сахалинца» и презентации его книги «Мой Сахалин. "Пилигрим" как судьба».

Сергей Новопашин, друг, коллега и соавтор Сергея Первухина: «Сахалин обрел в лице Сергея Первухина своего «певца», сумевшего со страстью первооткрывателя, с интеллектуальной крутизной уральского менталитета исследовать остров, познать его душу и поделиться со всеми страждущими своими впечатлениями и озарениями, опытом и находками, дружбой, туристским братством и любовью». Фото: скриншот.

Как ранее сообщалось в «Повестке дня», инициаторами видео-моста выступили Уральский государственный педагогический университет (где в 1978-1986 гг. учился С.М. Первухин) и Русское географическое общество (Свердловское и Сахалинское отделения).

В мероприятии принимало участие 16 выступающих из разных городов России (от Южно-Сахалинска до Москвы). Среди них - участники сообщества портала Tourister.ru, «Группы памяти С.М. Первухина (ВКонтакте), директор Сахалинского областного краеведческог музея Юрий Алин, главы сахалинских турагентств, ученые, коллеги, друзья, жена, сын и дочь С.М. Первухина.

С приветственным словом, отметив заслуги сахалинского ученого, выпускника СГПИ / УрГПУ обратилась Светлана Алигарьевна Минюрова, ректор Уральского государственного педагогического университета профессор, доктор психологических наук, Председатель Свердловского отделения Русского географического общества. Фото: скриншот.

Первухин Сергей Михайлович (05.02.1961 - 06.02.2020) - главный научный сотрудник отдела музейных проектов Сахалинского областного краеведческого музея, кандидат географических наук, автор и соавтор ряда научных и науч.-популярных публикаций, гид по Сахалину. Родился в 1961 году в поселке Первомайский Еманжелинского района Челябинской области в рабочей семье. Детские и юношеские годы прошли в посёлке Никель-Рудник Кваркенского района Оренбургской области.

В 1968 году пошел в 1 класс Ново-Айдырлинской средней школы, окончив её в 1978 году. После окончания школы поступил на географо-биологический факультет Свердловского государственного педагогического института (СГПИ) по специальности «учитель географии и биологии (с правом преподавания химии)», который окончил в 1986 году (должен был в 1984-м, но, не сдав вовремя один из госэкзменов, был призван в армию). После службы в СА он вернулся в СГПИ и, сдав экзамен по биологии, получив 1986-м году диплом учителя.

Отдельное место в жизни Сергея Михайловича занимает его деятельность в факультетской настенной газете «Географ» и работа в студенческом стройотряде «Пилигрим» СГПИ (УрГПУ), который обязан Первухину С. М. своим логотипом. Солнце с протуберанцами, опоясанное ж-д рельсами, и фирменный шрифт тогдашнего заядлого отрядника в названии до сих пор украшают куртки участников «Пилигрима». На фото: Сергей Первухин, 1 курс ГБФ ГСПИ, 1978. Из фотоархива матери - А.М. Мартыновой.

Дальнейшая жизнь и работа Сергея Михайловича была связана с Сахалином.

Из воспоминаний С.М. Первухина: «Я жил на Урале, и решил уехать на острова, лучше в Новую Зеландию. Но в 85-м году уехать в Новую Зеландию было невозможно, не пускали. Я выбрал единственное похожее на Новую Зеландию место – остров Сахалин. И уехал. Не в 85-м, а немножко попозже (в 1987-м)».

На Сахалине сначала обучал и воспитывал подрастающее поколение в школе с. Восход Тымовского района, работая учителем географии. А затем решил посвятить себя детско-юношескому туризму. Именно в этой сфере его по праву считают лучшим специалистом.

Немалый (15 лет!) период жизни Сергей Михайлович отдал Сахалинской региональной общественной организации Туристско-краеведческий клуб «Пилигрим», которой руководил с 1991 по 2012 годы.

В послужном списке «сахалинского уральца» есть и такие его «регалии»:

Председатель Совета СРОО «ТКК Пилигрим» с 1999 г.; автор и организатор всех проектов СРОО «ТКК Пилигрим»; эксперт по Сахалинской области Фонда Хьюлетта (Hewlett Foundation) ИСАР-ДВ (2002-2003), эксперт и консультант по Дальнему Востоку и Сибири программы CAF (Charities Aid Foundation, Великобритания - Россия) «ЭкоЛогичные технологии» (2005); эксперт программ компании «Sakhalin Energy» (2005-2006); координатор по Сахалинской области Программы поддержки гражданских инициатив на Дальнем Востоке России, USAID и ISC (2003-2006) и программы «Малые гранты – большие дела», «Sakhalin Energy» (2006).

Пожалуй, знаковый и нашумевший в инфополе долгосрочный проект, идейным вдохновителем которого стал С. М. Первухин, - это «Триллиум». Проект, не имеющий аналогов в организации разного рода экспедиций: стационарных и передвижных лагерей, походов, лагерей дневного пребывания, многодневных походов.

За основу логотипа «Триллиум» С. Первухин взял образ цветка краснокнижного растения Trillium camschatcense, встречающегося лишь на Камчатке, Сахалине, в Амурской области и в Японии. Фото: С.Первухин

Только период за 2001 – 2006 год в проекте «Триллиум» отметилось участием 1052 человек (!), а в целом, по масштабу, целям и задачам, на Дальнем Востоке и в Сибири «Триллиум» не имел аналогов, не имеет и сейчас, и вероятно, не будет иметь, учитывая современное состояние системы управления регионом после череды «эффективных менеджеров».

При исследованиях по единой методике мониторинга, с единой целью и задачами для всех регионов наблюдалось разнообразие форм проведения экспедиции: стационарные и передвижные лагеря, походы, лагеря дневного пребывания, многодневные походы.

За шесть лет «Триллиума» «Пилигрим» подготовил 60 инструкторов из студенческой среды, а в деловых и дружеских отношениях с С.Первухиным отмечено 130 организаций.

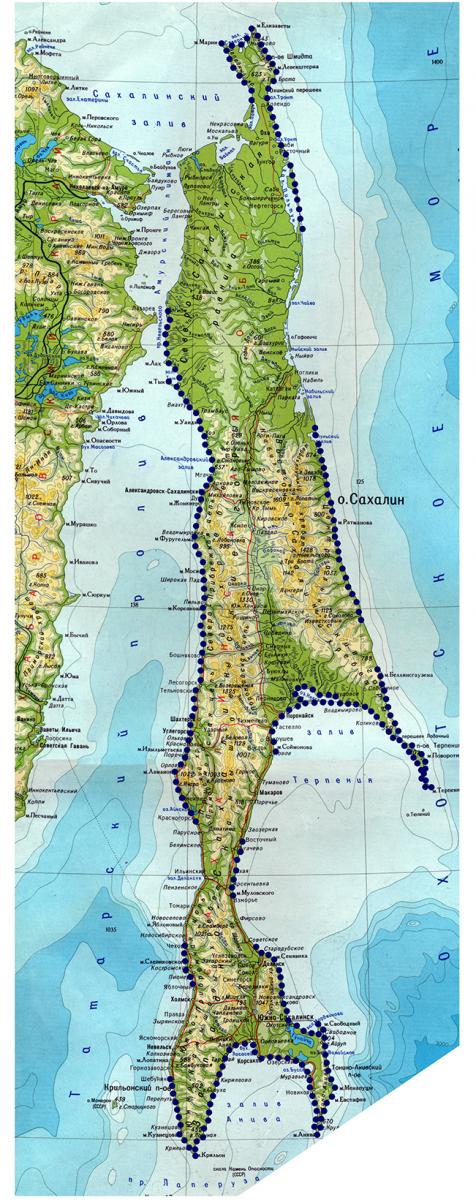

За эти годы лет он выпустил 32 методических материала, разработал 18 маршрутов по острову и столько же написано определителей, 3 информационно-методических сборника, открыто 34 новых археологических памятников, выявлено 77 экологических нарушений . В информационном поле отмечен 861 сюжет (публикации, сюжеты на ТВ), связанный с деятельностью «Пилигрима» и дружественных ему организаций в рамках проекта «Триллиум».

Следует отметить, что в рамках «Триллиума» поработали на Сахалине и друзья Сергея Михайловича из Екатеринбурга – Родион Гильманов (учитель школы «Гелиос», заядлый турист и исследователь энтомофауны) и Сергей Новопашин. Побывала на острове и преподаватель Сергея Михайловича (в бытность его студентом) - Наталья Васильевна Скок, кандидат географических наук, мастер спорта России по спортивному туризму, мастер спорта СССР по плаванию, доцент кафедры географии, методики географического образования и туризма УрГПУ.

«Обучение длиною в жизнь» - так можно описать образовательный путь Сергея Михайловича, ведь с каждым годом постоянных поездок и исследований местности он пополнял свой интеллектуальный багаж, который вскоре потребовал научного осмысления. В 2007 году С.М. Первухин поступил в аспирантуру, которую успешно окончил, защитив в 2012 году диссертацию на соискание ученой степени кандидата географических наук по теме «Природные ресурсы прибрежной зоны острова Сахалин». Его научным руководителем и, фактически, его коллегой и другом стал Борис Владимирович Преображенский (1937-2016) — известный советский и российский учёный-эколог.

Вид на мыс Птичий с мыса Великан. Одно из любимых мест Сергея... Фото: С.Первухин

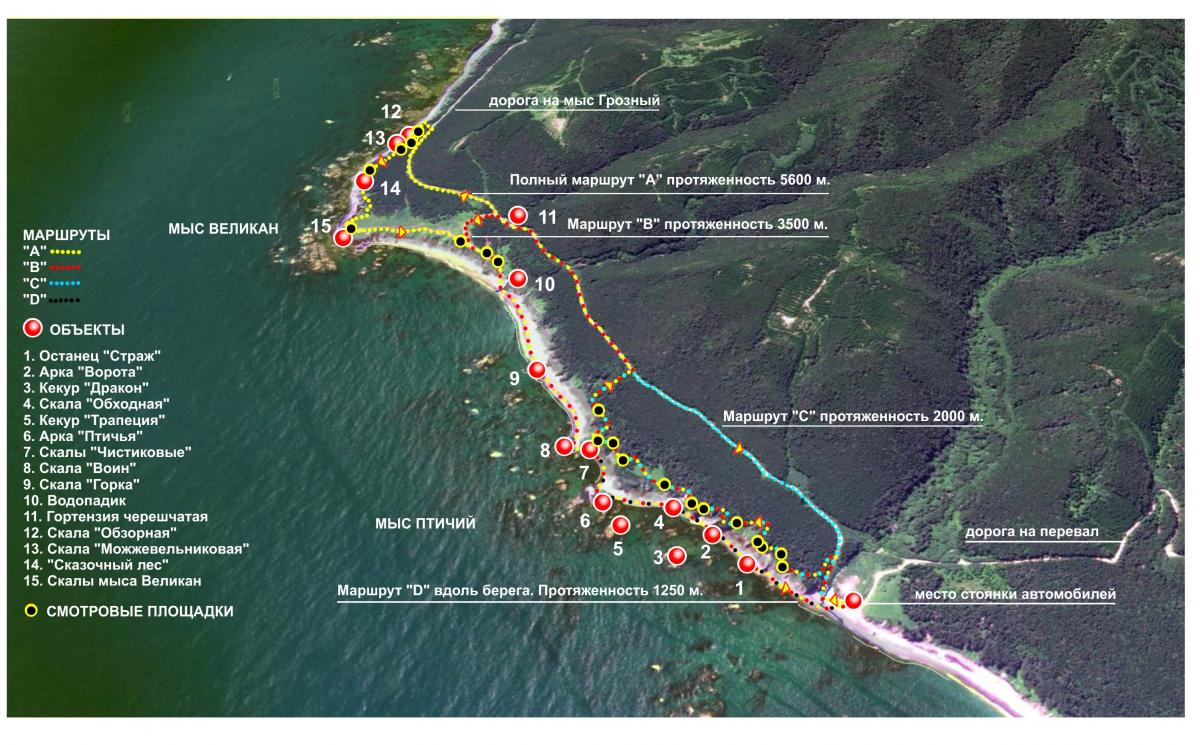

Образец схематического описания маршрута С.Первухиным

В проектах с Сергеем Первухиным бок о бок работали такие ученые, как Александр Челноков (1961-2020), руководитель сахалинского молодежного поискового объединения "Франтирер", историк и краевед; археолог Сергей Горбунов; Петр Федорович Бровко — советский и российский географ, доктор географических наук, общественный деятель, профессор Дальневосточного федерального университета , один из создателей и руководитель научной школы комплексного береговедения на Дальнем Востоке; Сергей Степанович Макеев, ихтиолог, работавший в проектах «Живое море», «Таранай — река рыбная», ставший инициатором совместной с ним научной командировки в 2003 году в Орегон (США).

В ряде экспедиционных проектов активное участие принимала супруга Сергея Михайловича Татьяна Владимировна Первухина, разделявшая интересы и научно-практические цели своего мужа.

Результатом научной и научно-методической работы С.М. Первухина стали коллекции артефактов историко-природного характера, 46 научных публикаций, написанных единолично и в соавторстве, а также 10 учебных и учебно-методических работ.

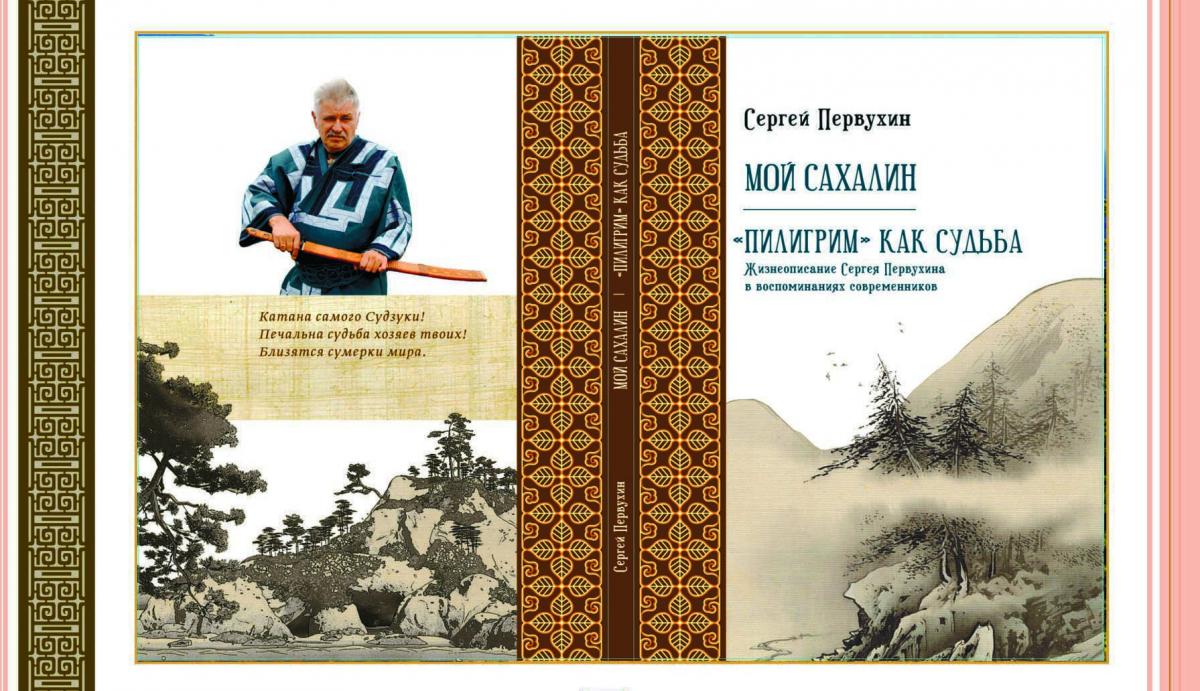

Отдельно следует сказать о пяти годах «увлечения» российско-японским проектом «Альбом неизвестной семьи из Оодомари» авторства двух Сергеев: Новопашина и Первухина, одним из результатов которого стала книга «Японский альбом Карафуто», нашедшая отклик у японских историков и резонанс в японских СМИ (подробнее – см. статью Юлии Вятржик).

Также ученый-географ многие годы работал в качестве гида-экскурсовода в туристических компаниях Сахалинской области и являлся автором экскурсионных программ, уникальность которых состояла в умении Сергея Михайловича видеть в природных достопримечательностях красоту, незаметную обычному человеческому глазу, и в «доступной» научности его увлекательных рассказов.

По сути, на базе своего сахалинского «Пилигрима» он создал подвижную сетевую организацию, когда каждая из распределённых по острову небольших инициативных групп школьников, местных общественных организаций, работающих в области туризма, краеведения и экологии, работали автономно, отвечая каждый за свой сектор, но при этом работали согласованно в том «поле», которое инициировал спонтанный гений Первухина.

Все эти группы обладали главным ресурсом – заинтересованными энтузиастами-педагогами и неравнодушными к познанию детьми. Как пишет сам Сергей Первухин: «Такая схема позволила четко и эффективно распределить функциональные стороны проекта при единой цели и задачах экспедиции, сохраняя, тем не менее, автономность в управлении группой, самостоятельное право выбора темы краеведческих и экологических исследований».

Последние годы своей жизни Сергей Первухин работал в Сахалинском областном краеведческом музее главным научным сотрудником отдела музейных проектов, в который пришел в октябре 2018 года. Под его руководством был разработан целый ряд музейно-туристских маршрутов. В работе была монография о туристическом потенциале Сахалинской области. Свои коллекции бабочек и насекомых он подарил Поронайскому музею. Почти до последних дней жизни, когда находился в сознании (до 2 февраля 2020 г.) вел ставший популярным свой блог на портале Туристер.ру.

Юрий Алин, директор Сахалинского областного краеведческого музея: "Я знал Сергея Михайловича с 2002 года... Его проекты, его увлеченность делом, его энергию, которую он передавал своим воспитанникам и коллегам, поражали.... Как ученый, как опытный турист, как человек энциклопедических знаний и специалист по региону Дальнего Востока, Сергей Михайлович Первухин оставил о себе добрую и светлую память". Фото: скриншот

Дело своего талантливого и пассионарного отца продолжает дочь – Инна Первухина-Смит, магистр биологии, бакалавр психологии (г. Форт-Коллинс, США) и сын Артем, который, несмотря на ранний возраст (ученик начальной школы), как и его отец, уже ведет добровольную работу гида в походах и школьных экскурсиях. В Форт-Коллинсе подрастает и внук Сергея Михайловича - Гордон Лэйн Смит IV…

Все, кто общался с Сергеем Первухиным, отмечали его способность (считая ее чуть ли ни «магической») увлекать собеседника своими идеями.

«Безусловно, он обладал харизмой - в её изначальном (древнегреческом) смысле, как носитель «дара Бога», способного «взывать к сердцам» людей. И люди «шли на зов», откликались, - вспоминает Сергей Новопашин. Фото: скриншот

На призыв участвовать в видеоконференции откликнулось немало поклонников таланта Сергея Первухина, его коллег и друзей.

Петр Бровко, доктор географических наук, профессор Дальневосточного федерального университета, один из создателей и руководитель научной школы комплексного береговедения на Дальнем Востоке:

«В профессиональном сообществе туристов Сергей Михайлович Первухин занимает особое место. Ученый-географ, путешественник, краевед, организатор туристской деятельности на острове, он проложил по Сахалину десятки маршрутов, представив их для широкой аудитории на сайте tourister.ru. Маршруты написаны живым, понятным широкой аудитории языком, включают интересные исторические факты, познавательные вставки из литературных и архивных источников. Они содержат и богатый личный опыт общения как с российскими, так и иностранными туристами. Украшают текст красочные карты и фото с оригинальными подписями. Поражает воображение широчайший спектр ресурсов и возможностей туризма на Сахалине, представленный Первухиным на сайте. <…> Забота о туристах проявляется в подробном описании маршрута с указанием вида транспорта, наиболее подходящего по сезону года или в зависимости от качества дорог. Даны рекомендации по возрастным категориям, экипировке, технике безопасности для разных районов острова. Здесь – большой профессиональный опыт Сергея Первухина и желание донести до каждого частицу своего отношения к острову, который стал для него родным. И он делится этой радостью со всеми, кто стремится лучше познать Сахалин». Фото: Vlad.MK.ru

Сергей Макеев, начальник Анивского районного отдела по рыболовству и сохранению водно-биологических ресурсов Сахалинского филиала ФГБУ "Главрыбвод", ихтиолог; журналист, отмеченный рядом наград и премий, лауреат Всероссийского конкурса журналистов «Экология России – 2000» и пр.:

«В одну из наших поездок (в 2003 г.) по обмену опытом в Орегон (США) мы пригласили его (С. Первухина). В этот раз мы специально рассмотрели ряд образовательных программ с целью их адаптации на Сахалине. Было много встреч и экскурсий, впечатлений и озарений. Конечно, Сергей помогал, когда американцы наносили ответный визит, но он нашел свой путь - стал координатором программы малых грантов «Гражданские инициативы на российском Дальнем Востоке» (2003-2006). Я в это время целиком был занят своими, «лососевыми» программами, и мы стали реже встречаться и меньше общаться. Но я представляю, какой у Сергея и его команды был в то время объем административной и тренинговой работы!

Одно время я читал небольшой спецкурс о лососях на факультете природопользования СахГУ. И встретил там Сергея, где он вел целый веер предметов, я был поражен – думаю, никто больше не был столь разносторонним преподавателем! Насколько я знаю, студенты слушали его, затаив дыхание. <…> Сергей мог неожиданно позвонить в любое время, и после обычного: «Привет, Серёга!» задать интереснейший вопрос или обозначить целое направление». Фото: В 2003 г. в Орегоне: С. Макеев с С. Первухиным и американским коллегой-экологом.

Юлия Вятржик, старший корреспондент газеты «Южно-Сахалинск сегодня»:

«Я, как журналист, как телевизионщик, сопровождала многие проекты Сергея… Самый яркий момент, самый удивительный для меня, - это проект «Последний герой», когда на мысе Круглом, Сергей, Татьяна, мой сын и замечательные наши ребята сахалинские, подростки , принимали участие в краеведческой познавательной игре… Я помню этот потрясающий вечер: интереснейшие разговоры, ведро рыбы, которое приготовлено на костре, ночевка на берегу моря у этого чудесного мыса, общение с Сергеем, общение с Татьяной – это одно из самых ярких воспоминаний в моей жизни». Источник фото: https://sakh.com/

Александра Комарова, директор компании «СОДРУЖЕСТВО» , г. Южно-Сахалинск:

«Помню, как однажды вместе с Сергеем мы разработали и запустили новую экскурсию - на поезде, под названием «Юг Сахалина глазами А.П. Чехова», спрос на которую был немалым, и были даже фирмы, которые пытались нас копировать…, но у них не было Сергея, для меня - Михалыча. <…> Навсегда запомню его прищуренный взгляд, сигарета, из усов торчащая и джинсовые шорты, этот его абсолютно не серьезный вид: «Пусть они на меня не смотрят, а лучше слушают!»

Оксана Шматок, директор «Тур-бизнес клуба «АМИСТ», г. Южно-Сахалинск:

«У Сергея Михайловича была мечта создать полноценный путеводитель по Сахалинской области. Помню, как мы с ним долго обсуждали тему истории Курильских островов. Нам очень не хватало материала, и мы его собирали буквально по газетным вырезкам советских времен, которые остались у меня с моего детства в период проживания на Итурупе. Всегда зная, что такие люди-энциклопедисты очень ценны и важны, я настаивала на том, чтобы Сергей Михайлович проводил курсы гидов-экскурсоводов и обучал молодежь. Он и сам стремился к подобным проектам, но, к сожалению, никто из сферы туризма не прислушался к моим просьбам. Остров потерял потрясающего учителя и наставника для гидов-экскурсоводов. В нашей компании остались ребята, работавшие в паре с Сергеем Михайловичем, и они продолжают его начинания, сохраняют и передают его рассказы для новых туристов, показывают любимые места своего учителя. В каждом рассказе упоминают Сергея Михайловича как наставника и человека-уникума. Он смог влюбить в Сахалин более двух тысяч туристов». Фото: скриншот

Ксения Елисеева, методист высшей категории МБУ ДО Центр детско-юношеского туризма г. Южно-Сахалинска, секретарь маршрутно-квалификационной комиссии РОО «Федерация спортивного туризма и альпинизма Сахалинской области», член Сахалинской РОО «Туристско-краеведческий клуб «Пилигрим» (2001-2003) и мн. др.:

«…. случайно узнала о его творчестве на Туристере. Первухин сам никогда мне об этом не говорил, и наткнулась я на его записки о "Последнем герое" сразу после его смерти. Помню, читала все подряд и впадала в ступор от мысли, сколько на это ушло его времени и сил, как будто у него была некая секретная параллельная жизнь: одни друзья строго для этой реальности, другие - для той, но парадокс в том, что везде - по-настоящему. <…> Почти двадцать лет я была знакома с одним из самых удивительных людей среди всех, кого знаю, – с человеком, который не просто занял какое-то место в моей жизни и сыграл в ней некую роль – он во многом определил и мою личность, и судьбу. «Всё связано со всем», - говорил он, и не было в этом никаких сомнений».

Владимир Шалаев, турист, альпинист; активный автор сайта «Туристер», г. Москва:

«Мы с Сергеем почти ровесники, похожи и этапы трудовой биографии. Как было заведено в эпоху СССР, уехали по распределению подальше от дома: он на Сахалин, я - на Колыму. <…> С Сергеем познакомился заочно - в конце 2016 года, на сайте «Туристер». К тому времени я уже почти два года состоял в авторах сайта, когда он осторожно заявил о себе. Познакомился с ним в первую же его публикацию. Было очевидно, что на сайт пришёл талантливейший рассказчик и эрудит. Три года практически ежедневного общения, переписки... <…>

В то время, пока мы бродим по бескрайним просторам нашей огромной страны в поисках самого себя и чего-то интересного вокруг, этот человек успевает обежать весь Остров вдоль и поперёк и написать очередной мини-шедевр. Фото: скриншот

Сергей Пономарёв, председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества (с 2015 г.), действительный государственный советник Сахалинской области 1-го класса. Автор ряда книг и более 700 публикаций. Привлек С. Первухина к работе над картами для «Книги об адмирале Невельском» (2013):

«Вместе с Сергеем Первухиным мне довелось сопровождать группу учёных, посещавших достопримечательности юга Сахалина (Корсаков, Вавайское озеро, мыс Птичий, мыс Великан). Выступая гидами, мы разделили роли: Сергей, как опытный проводник, показывал природные красоты, лучшие точки обзора, а я обеспечивал историческое сопровождение. Работа в паре, когда один дополняет другого, оказалась удачным опытом, и понравилось как гидам, так и экскурсантам. Когда пройдешь с человеком вместе даже малую часть жизненного пути – по-другому к нему относишься. Сергей был лёгкий и надёжный в дороге спутник. Он был, пожалуй, первым читателем моего сборника документов «Курильский аспект», изданного в 2019 году при помощи его жены Татьяны Первухиной и посвящённого борьбе сахалинских властей и общественности за территориальную целостность России. В 2019 году я получил от Сергея Михайловича Первухина согласие вместе поработать над книгой об одном из исследователей Курильских островов. Его безвременная смерть помешала нашему новому совместному проекту. Очень жаль. Потенциал этого человека был огромен». Фото: скриншот

Константин Молчанов, руководитель Ресурсного центра поддержки СО НКО при Союзе "Сахалинская торгово-промышленная палата", руководитель Департамента Дальневосточной палаты медиаторов по Сахалинской области, руководитель секции "Социальные процессы" научно-экспертного совета при Правительстве Сахалинской области, член Совета Сахалинского областного отделения ВОО "Русское географическое общество", кандидат педагогических наук,г. Южно-Сахалинск:

«Сергей Первухин хоть и не состоял в членах научно-экспертного совета при Правительстве Сахалинской области, но многие из экспертов от академической и университетской науки островного региона знали, сотрудничали с Сергеем Михайловичем. Это и вопросы экологии, географии, и задачи работы с подрастающим поколением, опыт проектной деятельности в некоммерческом секторе. На Туристер.ру последняя запись, сделанная Сергеем - сохранившийся навечно статус "Болею". Визит на сайт был 02.02.2020. Готовясь к видеоконференцсвязи с коллегами, с друзьями, с родными Сергея, я представил, как много и сколь важного в памяти у людей сохранилось, и они обязательно об этом скажут. А вот эту последнюю, оставленную нам Сергеем фразу-слово "Болею" в статусе его страницы с бродилками по окрестностям Южно-Сахалинска я обязательно вспомню в видео-эфире нашего моста дружбы и памяти о Первухине. И вспомнил. И с первых же слов и воспоминаний участников, появились строки стихотворения, которое было написано, пока шёл видеомост. Фото: скриншот

К.Молчанов: Дарю эти строки всем моим старым и новым друзьям, моим землякам - участникам онлайн-телемоста, посвящённого памяти Сергея Первухина:

Болею...

Болею родным Сахалином.

Брожу по окрестным лесам.

Варягам кажусь исполином,

И даже... в то верую сам.

Холмами, распадками, речками,

Где вброд, где медвежьей тропой,

В бродилки свои с человечками

Играю... Но чаще - с собой.

Вы спросите, как же так сталося,

Что было, что стал я бродить.

Неужто, с рыбалки на лосося

Тропинку легко позабыть?

Иль это наследие прошлого -

Нагрузкой бродяжей судьбе -

Исследователя таёжного

Открыл с Сахалином в себе?

Болею, друзья, да, болею.

Бродилки пишу по ночам.

И с каждой строкою лелею

Мечту, что откроется вам.

Всем вам - кто стараться старается,

Исследуя наш Сахалин.

Откроется всем, кто пытается

Болеть им как...Ваш исполин.

Иван Шевченко, ведущий советник управления по туризму агентства по туризму Сахалинской области. Периодически работал (в 2012-2019 гг.) с Сергеем Первухиным в сфере развития внутреннего и въездного туризма Сахалинской области:

«Больше трех лет мы с коллегами пытались создать туристско-информационный центр в регионе, пытаясь доказать высшему руководству такую необходимость. При разработке обоснования тогда использовали материалы Сергея Михайловича и его дипломников, в которых раскрывались пути развития туристско-информационных центров, необходимые функции учреждения, структурные подразделения. И в 2016 году, когда удалось убедить вышестоящее руководство и депутатское сообщество, пройти все необходимые процедуры, предшествующие созданию учреждения, пригласили Сергея Михайловича наладить первоначальную работу туристско-информационного центра.<…> Сергей Михайлович был и остается в моем сердце как истинный патриот своего края, настоящий специалист в разных областях знаний, интереснейший рассказчик и гид-универсал в сфере развития туризма на островах Сахалинской области». Фото: скриншот

Антон Семенов, координатор эколого-образовательных проектов и общественно-экологических кампаний из Владивостока, в том числе - дальневосточной коалиции "Живое море", членом которой был СРОО ТКК «Пилигрим», возглавляемый Сергеем Первухиным: «Я работал в ИСАР-ДВ, был тогда координатором коалиции «Живое море» - общественные экологические организации Дальнего Востока объединились, чтобы привлекать внимание общественности к проблемам сохранения биологического разнообразия наших дальневосточных морей. Первым с Сахалина в коалицию вступил Сергей Макеев. А потом вдруг в наш круг просто бешено ворвался Первухин. Вот именно ворвался. Экспедиции вдоль чуть ли не всего побережья Сахалина, экологический мониторинг, совместно с нашим морским университетом, описание туристических маршрутов и еще много всего. Даже не понимаю, когда он все это успевал! Его приезды, встречи, отчеты – это был просто ураган какой-то. Мне кажется, Сергей всегда испытывал жажду жизни – дикая энергия, неугасающая молодость». Фото: скриншот

Татьяна Первухина, жена С.М. Первухина: «Мы вместе работали – сначала в дополнительном образовании, затем – в высшем. Параллельно занимались общественной работой, проектной деятельностью, много ездили, посетили почти все районы Сахалина. <…> Прошло семнадцать лет как один день. У нас было очень много планов впереди. И теперь Артем, так похожий внешне и по отношению к жизни на папу, продолжит его начинания».

Артем Первухин (9 лет): «С папой всегда было интересно и познавательно. С самого детства я путешествовал по Сахалину, изучал сахалинскую природу вместе с папой. <…> Первую исследовательскую работу я начал с папой, но, к сожалению закончил её один. В этом году на конференции свою исследовательскую работу под названием «Символика в архитектуре Сахалинского краеведческого музея» я посвятил своему папе». Фото: скриншот

Карта. Схема машрутов Сергея Первухина.

Сергей Новопашин: «За сухими строчками официальных документов-отчетов Сергея Первухина скрывается главное: он сумел построить, причем скорее интуитивно, нежели сознательно, сетевую структуру на Сахалине, управляемую посредством рефлексивного управления. И она оказалось успешной – на фоне проигрывающей иерархической (государственной в данном случае) структуре управления».

Здание Сахалинского областного краеведческого музея. Директор Юрий Алин.

В настоящее время занимает японское здание 1937 года, построенное в традиционном национальном стиле "тэйкан-дзукури", единственное в своём роде на территории как Сахалина, так и всей России, - по проекту архитектора Ёсио Кайдзука (貝塚良雄, 1900—1974). Последнее место работы С.М. Первухина. Фото: Анна Кудрявцева.

Татьяна и Сергей Первухины на Александровском побережье Сахалина, 2003. Фото из архива семьи Первухиных.

Сергей ведет группу на мыс Евстафия. Фото: Марина Ломтева.

Владимир Шалаев: «Мы ещё топчемся во вчерашнем дне, а он уже ходит в сегодняшнем. Мы изо всех сил пытаемся догнать его в дне сегодняшнем, а он уже шлёт нам привет из дня завтрашнего, первым из нас встречая рассвет. Пока мы под пристальным вниманием всего мира строим мост, он уже свой построил. Благодаря его рассказам Остров стал к нам намного ближе».

....теперь это его Сахалин. Артем Первухин.

Фото: С.Первухин

Материал подготовлен редакцией ИА "Повестка дня"

Блог Сергея Первухина: https://pervuhinsergey1961.tourister.ru/lenta/responses

Статьи С.Первухина: см. "Повестка дня"

Путин создал комиссию по вопросам развития технологий искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.

«В целях повышения эффективности формирования и реализации государственной политики в области создания, развития технологий искусственного интеллекта и их внедрения в отраслях экономики, социальной сфере и сфере государственного управления постановляю: образовать Комиссию при Президенте Российской Федерации по вопросам развития технологий искусственного интеллекта», - говорится в опубликованном документе.

Указ вступает в силу со дня подписания, 26 февраля.

Фото: сайт Кремля

Свердловская область вошла в первую десятку регионов по инновациям в АПК

Свердловская область вошла в первую десятку регионов по инновациям в аграрной отрасли.

Как передает департамент информполитики со ссылкой на исследовании Россельхозбанка, за год Средний Урал по инновационности сфере АПК поднялся на 13 позиций. Современные цифровые технологии, достижения селекции, биотехнологические инновации и инструменты точного земледелия дают уральским аграриям возможность увеличивать урожайность, повышать качество продукции и снижать издержки.

В прошлом году был запущен уникальный проект по обработке полевых посевов при помощи беспилотников. Устройства способны опрыскивать поля удобрениями, а также защищать посевы от вредителей и сорных трав.

Агродроны быстрее справляются со своей задачей, а посевам не вредят тракторные колеса. При использовании беспилотных аппаратов экономия воды может достигать 90%, препаратов для удобрения и обработки полей от вредителей - до 30%.

«Свердловская область заслуженно вошла в десятку лучших регионов, мы поддерживаем сельхозпроизводителей, стимулируем отрасль наращивать объемы и повышать эффективность производства продукции. Кроме того, мы привлекаем частные инвестиции и уделяем большое внимание подготовке кадров для АПК и поддерживаем научные разработки», - сказал губернатор Денис Паслер.

Фото: ДИП

Заявки на Международный фестиваль молодежи подали свыше 10 тыс человек из 150 стран

Заявки на Международный фестиваль молодежи подали уже свыше 10 тыс. человек из 150 стран мира.

Как передает департамент информполитики, учебные заведения региона стали площадками для презентаций фестиваля. Свердловским студентам и старшеклассникам рассказали о мероприятии, направлениях работы и о том, как подать заявку на участие. Регистрация проходит до 30 апреля на сайте.

В Ресурсном центре добровольчества Свердловской области (Екатеринбург, пр. Ленина,60) можно получить помощь с регистрацией и заполнением заявки.

Кроме того, на платформе Добро.рф идет регистрация добровольцев на международное событие - заполнить анкету и пройти онлайн-собеседование необходимо до 31 марта.

Напомним, что международный фестиваль состоится в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

Фото: ДИП

Назначен новый директор Свердловской филармонии

Губернатор Денис Паслер подписал распоряжение о назначении Рустема Хасанова директором Свердловской государственной академической филармонии.

Рустем Хасанов является выпускником Казанской консерватории. В течение девяти лет был художественным руководителем Пермской областной филармонии, а в 2002 году возглавил ее. С 2005 года является первым замдиректора Свердловской филармонии по творческой деятельности.

Имеет многолетний опыт управления культурными проектами федерального и международного уровня. Один из инициаторов и организаторов крупных имиджевых проектов учреждения: Симфонического форума России, международных фестивалей «Евразия» и «Безумные дни в Екатеринбурге», Летней международной молодёжной оркестровой академии.

Рустем Хасанов заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в сфере литературы и искусства».

Хасанов сменит на этом посту 79-летнего Александра Колотурского, который бессменно руководил филармонией с 1989 года.

Фото: ДИП

В Екатеринбурге состоялась премьера ленты «Спасти бессмертного»

В Екатеринбурге в Доме Кино состоялся премьерный показ ленты «Спасти бессмертного» (12+).

Уральским зрителям ленту представили продюсеры картины Людмила Кукоба и Светлана Гордеева, создатели дилогии «Мы из будущего». Для них, родившихся в Свердловске, ныне Екатеринбурге, и в прошлом работавших на Свердловской киностудии, было важно показать свою работу землякам-уральцам.

В основу сюжета легла реальная судьба кыргызстанца Мендыша Омуралиева, погибшего в 1942 году в Ржевской битве. Его останки были найдены поисковым отрядом и переданы на его родину, где герой был похоронен со всеми воинскими почестями.

По словам Людмилы Кукобы, фильм ориентирован на молодежную аудиторию. Центральный персонаж картины - блогер-экстремал, угодивший в петлю времени и оказавшийся в битве подо Ржевом. В роли главного героя тоже блогер - Михаил Медалин, представитель поколения Z.

«Он отличается от героев, которые были у нас в дилогии «Мы из будущего». И зрителям он будет близок. Современное поколение совсем другое. Съемочная группа работала в едином порыве, и мы очень надеемся, что прокат фильма «Спасти бессмертного» на Урале пройдет успешно», - поделилась продюсер.

Как рассказала Людмила Кукоба, проект состоит из двух картин: художественной и документальной. Вторую - «Спасти от забвения» - выпустят к 9 мая этого года. Документальный фильм будет рассказывать о Ржевской битве и о предыстории «Спасти бессмертного». И в этом документальном фильме, по словам Людмилы Кукобы, как ни странно, сверхъестественного даже больше, чем в художественном.

«Три года назад мы услышали историю, которую иначе как мистической не назовешь. Подо Ржевом есть поисковый отряд «Память», который возглавляют Наталья и Виктор Морозовы. Прямо в поле за своим домом они подняли останки более двадцати тысяч наших солдат. Побывав там, мы вернулись совершенно потрясенными.

Морозовы хранили у себя останки найденного ими в 2013 году красноармейца несколько лет, отказываясь хоронить его в братской могиле. Виктор Николаевич почему-то был уверен, что необходимо установить имя этого человека и найти его родственников. Этот солдат снился ему, поисковик чувствовал с ним некую связь. Морозовы упорно продолжали поиски, и, наконец, в 2016-м замечательные люди из России и Киргизии помогли найти имя солдата. Им оказался красноармеец Мендыш Омуралиев. Чуть позже нашли и его родственников, и Мендыш был доставлен на свою родину и с почестями захоронен в родном селе», - рассказала продюсер.

Когда фильм закончился, весь зал Дома Кино долго аплодировал стоя. После показа зрители задавали вопросы продюсерам картины и делились эмоциями.

«Как разговаривать с подрастающим поколением на важные темы? И, главное, как говорить, чтобы донести главные и важные ценности. Мне показалось, что авторы «Спасти бессмертного» нашли ответы на эти вопросы. Или, как минимум, сделали попытку. Благодарю всех, кто принимал участие в съемках этого фильма», - сказал на премьере министр культуры Свердловской области Илья Марков.

Как отметила Людмила Кукоба, своей картиной создатели стремятся пробудить у поколения Z его генетическую память - личную и память той единой нации, которой когда-то был советский народ, состоявший из многих народов, вместе победивших фашизм.

Депутат Екатеринбургской городской Думы Александр Колесников в своем канале написал после премьеры фильма «Спасти бессмертного»:

«До сих пор под впечатлением. Рекомендую к просмотру всеми именно в кинотеатрах!

Содержание описывать не буду, но игра актеров (многие новички в кинематографе), операторская работа, постановка трюков, да и сама идея фильма и ее реализация выше всяких похвал! Смотреть однозначно!».

Руководитель Экспертного клуба Свердловской области, профессор кафедры политических наук УРФУ Анатолий Гагарин поделился впечатлениями: «Я был на премьере фильма в Москве, в кинотеатре «Октябрь», когда на последних кадрах фильма весь полуторатысячный зал также стоя аплодировал и авторам, и, главное, Героям, которые погибли подо Ржевом.

После просмотра мои друзья, коллеги признавались, что фильм их «пробрал до слез», а молодые зрители высоко оценили умение авторов рассказать современной молодежи о подвигах их ровесников - героев той, далекой, прошедшей войны».

История с элементами фантастики и военной драмы о петле времени, которая связала судьбы двух героев из разных эпох, выходит на киноэкраны страны 26 февраля.

Фото: организаторы

Свыше 1 млн. россиян установили самозапрет на оформление новых сим-карт

Свыше 1 млн. россиян установили самозапрет на оформление новых сим-карт через «Госуслуги».

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, еще более 24 млн. человек оформили самозапрет на получение кредитов и займов

По его словам, это подтверждает, что россияне активно пользуются антимошенническими сервисами.

Фото: Борис Ярков

Что изменится в жизни россиян в марте

В марте россиян ожидает целый ряд изменений, касающихся разных сфер жизни. Ниже рассмотрим основные из них.

Надбавка к пенсии

С первого месяца весны россияне, которым в феврале исполнилось 80 лет, начнут получать бессрочную надбавку к страховой пенсии. Размер фиксированной выплаты для них увеличится вдвое - до 19 169,38 рубля с учетом ранее проведенной индексации.

Такой же перерасчет предусмотрен для граждан, которым в феврале была установлена первая группа инвалидности.

Расчет алиментов

С 1 марта изменится и порядок учета алиментов при назначении единого пособия на детей. Теперь расчет будет производиться исходя из средней зарплаты по региону за предыдущий год.

Ранее в качестве базы использовался минимальный размер оплаты труда. При этом сам механизм выплаты пособий останется прежним.

Онлайн-подписки

С первого числа вводится запрет на автоматическое списание средств за интернет-подписки с банковских карт, которые были отвязаны от сервиса. Онлайн-кинотеатры, стриминговые платформы и другие цифровые сервисы больше не смогут использовать сохраненные реквизиты, если пользователь удалил карту из профиля или отменил подписку.

Кроме того, компании будут обязаны заранее уведомлять клиентов о предстоящих платежах.

Правила микрозаймов

Микрофинансовые компании при оформлении онлайн-займов теперь обязаны делать биометрическую идентификацию клиента. Мера направлена на снижение числа мошеннических операций и защиту от незаконного оформления кредитов.

Авиаперевозки

В марте вступают в силу обновленные правила авиаперевозок. Электронный посадочный талон теперь официально приравнивается к бумажному.

Помимо этого, авиакомпания обязана обеспечить пассажиров водой через час после двухчасовой задержки, едой - через два часа после четырехчасовой; При задержках более восьми часов днем или шести часов ночью пассажиры должны получить номер в отеле и талоны на питание в кафе аэропорта.

Также определены четкие критерии для вынужденного возврата билета: задержка рейса более 30 минут, вылет раньше времени, болезнь близкого родственника (не только члена семьи), ошибка авиакомпании при оформлении билета.

Бронирование гостиниц

С 1 марта вступают в силу новые правила бронирования и проживания в гостиницах, хостелах, кемпингах и базах отдыха. Туристы теперь могут полностью вернуть предоплату при отмене бронирования до дня заезда.

Также, договор на оказание гостиничных услуг должен включать информацию о бронировании, условиях его отмены и порядке возврата денег. Заселение в гостиницы станет возможным не только по паспорту, но и по водительским правам, через идентификацию в мессенджере Мах и на портале «Госуслуги».

Агрегаторы смогут предлагать к бронированию только объекты, внесенные в единый реестр. Гостиница имеет право отказаться от предоставления номера, но только при полном возмещении убытков туристу. Новые правила не касаются гостевых домов.

Реестр беременных

С начала марта начинает работать федеральный реестр беременных. В единую базу будут вносить сведения о постановке женщины на учет, применении репродуктивных технологий, наличии осложнений, течении и исходе беременности. Там же будет фиксироваться информация о дате и месте рождения ребенка, его состоянии в перинатальный период.

На основе этих данных планируют формировать статистику о доле нормальных и доношенных беременностей, о числе детей с отклонениями, врожденными аномалиями или хромосомными нарушениями.

Водительские права

С начала весны вступают в силу обновленные правила подготовки водителей, которые будут действовать до 2032 года. Будет увеличено количество обязательных часов практики для категории B с 38 до 42 часов.

Теоретические занятия можно будет проводить дистанционно с использованием специализированного ПО, фиксирующего посещаемость и успеваемость, а также содержащего сервисы удаленного взаимодействия преподавателя с учеником. При этом автошколы смогут сохранить и традиционное офлайн-обучение.

Кандидаты на категории C и D, а также водители такси смогут проходить обучение не только в автошколах, но и в таксопарках и профильных транспортных комбинатах, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. В теорию добавляются правила взаимодействия с участниками дорожного движения на электросамокатах и других СИМ.

Также в программу войдут порядок использования электронных документов - цифровых прав и полиса ОСАГО, и вопросы опасного вождения.

Медики-целевики

Будущие врачи, которые учатся по целевым договорам, должны отработать в медорганизации, выдавшей квоту. Если выпускник откажется, ему придется компенсировать затраты на обучение и заплатить штраф в двойном размере. Ответственность предусмотрена и для заказчика договора, если он не выполнит обязательства по трудоустройству выпускника.

Максимальный срок отработки составит до трех лет, в зависимости от специальности и местоположения клиники. Квитанции ЖКХ С 1 марта крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг будет не 10-го числа, а до 15 числа следующего месяца.

Помимо этого, если раньше квитанции приходили 1-го числа, то с марта они будут приходить 5-го. Нововведение связано с тем, что многие россияне получают зарплату с 10 по 15 число. С переносом срока количество задолженностей должно сократиться.

Газоснабжение

С начала месяца ужесточаются меры в отношении жильцов, которые систематически не допускают сотрудников газовых служб к проверке оборудования. В таких случаях возможно отключение квартиры от газоснабжения.

Интернет

С 1 марта вводятся обновленные правила управления российским сегментом Интернета. Они позволяют Роскомнадзору при определенных условиях централизованно управлять маршрутизацией сетевого трафика внутри страны. Теперь ведомство сможет ограничивать взаимодействие с глобальной сетью.

Вывески на русском языке

Магазины, кафе и рестораны обязаны привести вывески и указатели в соответствие с законом о русском языке. Требование не касается зарегистрированных товарных знаков, а также заведений, где есть официальный бренд на иностранном языке.

Закон о локализации такси

С 1 марта в реестр такси смогут попасть только те автомобили, производство которых имеет достаточный уровень локализации на территории РФ. Также в реестр включат машины, произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК). По ним производители обязуются увеличивать количество российских комплектующих и компонентов.

В предварительном списке допущенных машин, который опубликован Минпромторгом, сейчас чуть более двух десятков моделей различных марок: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич» и др.

Защита традиционных ценностей в фильмах

С 1 марта фильмам с признаками дискредитации традиционных ценностей могут отказать в получении прокатного удостоверения, а владельцам аудиовизуальных платформ запретят распространять фильмы без такого документа. Кроме того, Минкультуры РФ получило право вносить изменения в уже выданные прокатные удостоверения. Попавшее в «черный список» произведение нельзя будет легально посмотреть и в режиме онлайн. Для нарушителей готовятся крупные штрафы. Борьба с борщевиком С 1 марта вступают в силу федеральные нормы, по которым дачники должны будут очищать свои участки от инвазивных растений, в первую очередь от ядовитого борщевика. Если на участке выявлены заросли растения, признанного опасным в пределах конкретного региона, собственник получает предписание об их обязательной ликвидации. Такие уведомления рассылаются региональными ведомствами.

Регулирование ЖКХ

Правительство получает полномочия вводить особое регулирование жилищно-коммунального хозяйства в особые периоды (военное положение, контртеррористическая операция, чрезвычайная ситуация и т. п.). Особенности могут касаться ценообразования, начисления, уплаты и списания неустоек, пеней, ответственности за неисполнение договорных обязательств, расследования причин аварий и др.

Фото: Борис Ярков

Мошенники стали представляться приставами и требовать оплатить штраф

Россиян предупредили о мошенниках, выдающих себя за судебных приставов и сообщающих о неоплаченных штрафах ГАИ.

По данным РИА Новости, злоумышленники призывают срочно оплатить штраф, на который якобы уже начали начисляться пени. Далее аферисты присылают сообщение с фальшивой ссылкой на оплату штрафа.

Эксперты в очередной раз призывали не переходить по подозрительным ссылкам.

Фото: Борис Ярков

В России отменен налог на выплату за первого ребенка

В России работникам разрешили без налогов выплачивать до 1 млн. рублей при рождении ребенка.

Как сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, по поручению президента с 1 января увеличена максимальная сумма, не облагаемая налогом и страховыми взносами, которую работодатели могут предоставлять сотрудникам при рождении ребенка.

Сумма увеличилась с 50 тыс. до 1 млн. рублей. По словам Мишустина, размер таких корпоративных выплат определяют сами компании.

Фото: Борис Ярков

На Среднем Урале в 2026 году отремонтируют порядка 200 км дорог

На Среднем Урале в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году отремонтируют порядка 200 км дорог.

Будут отремонтированы 13 искусственных сооружений и 49 участков региональных дорог. На эти цели будет направлено почти 12,5 млрд. рублей, рассказал губернатор Денис Паслер.

«Один из важных объектов этого года - реконструкция участка автодороги «Южный подъезд к городу Нижний Тагил» от 120-го км Серовского тракта. На отрезке с 10 по 15 км - от коллективного сада «Строитель» вдоль поселка обустроят тротуары, установят пешеходные и барьерные ограждения, освещение и два светофора, нанесут разметку», - поделился глава региона.

На участке автодороги Арамиль - Андреевка реконструкция пройдет от Троицкого храма в Арамили до выезда из города вблизи Бородулино. На участке в 3 км также обустроят тротуары и освещение, а на отдельных отрезках установят шумозащитные экраны.

На автодороге «Подъезд к дому отдыха «Шишимский» от 33-го км дороги «Первоуральск - Шаля» запланированы работы по госпрограмме «Развитие транспортного комплекса Свердловской области». Участок протяженностью более 2 км ведет к ж/д станции Коуровка. Также на ул. Дзержинского и Радищева в поселке Коуровка установят освещение, а на двух участках общей длиной 1,3 км обустроят тротуары и пешеходные переходы.

Освещение появится на двух участках автодороги Нижняя Салда - Алапаевск в границах Алапаевска. Работы проведут на ул. Дорожной от подъезда к деревне Толмачева до моста через реку Нейву и на участке вдоль восточной границы Рабочего городка вблизи пересечения с ул. Заводской. Общая протяженность работ составит 2 км.

Фото: Борис Ярков