Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, по сообщению «Известий», проанализировал инициативы партий, отраженные в их предвыборных программах.

На прошлой неделе завершился период, когда российские политические партии по закону должны были опубликовать свои предвыборные программы. Последней это сделала «Единая Россия». Теоретически программу могли принять еще на съезде ЕР в июне, однако президент России Владимир Путин настоял — она должна пройти широкое общественное обсуждение, чтобы стать народной.

Предвыборная программа ведущей политической силы действительно стала самой масштабной по объему и содержанию. Она разделена на три части: в первой, идеологической, единороссы вполне доступно объясняют, какую страну они строят, во второй — показывают, из чего, по их мнению, складывается благополучие людей. Заключительная посвящена методам становления сильной России.

Партия не только заявляет о своих целях, но сразу озвучивает конкретные задачи, которые будет решать. Например, когда заходит речь об образовании, единороссы четко говорят: до конца 2024 года планируется построить 1300 новых школ и сформировать 15 научно-образовательных центров, в течение пяти лет будут отремонтированы 7300 школ. Когда «Единая Россия» говорит, что здоровье граждан — приоритетное направление, тезис подтверждается конкретными мерами: в течение двух лет в регионы направят 500 мобильных медкомплексов и 5000 машин скорой помощи, на программу по развитию системы медицинской реабилитации будет направлено 100 млрд рублей.

Конкретные задачи и сроки, просчитанные шаги и проработанная тактика делают программу ЕР осязаемой. Это классика политического принципа «реальных дел». «Единая Россия» предлагает избирателю вполне конкретный пятилетний контракт с возможностью его пролонгации.

Важно, что единороссы планируют регулярно обновлять свою программу. И это обновление будет находиться в прямой зависимости от запросов граждан. Такой подход — системная новация в партийно-политической системе страны, которую инициировали сами единороссы. Кроме того, лидер партийного списка ЕР Сергей Шойгу предложил ввести практику промежуточных отчетов — каждый год единороссы должны отчитываться перед избирателями о проделанной работе. Такой подход, с одной стороны, повышает ответственность депутатов, стимулирует их работать не только во время предвыборной кампании, с другой — дает избирателю возможность контролировать процесс.

Программу ЕР выгодно отличает и метод ее составления — по сути, ее авторами стали жители России. Свои инициативы внесли больше 2 млн человек. Эта идея принадлежит президенту, который и сам активно участвовал в ее формулировании. Собственно, благодаря «народной программе» ЕР и получила преимущество. По количеству социальных инициатив в области образования, науки, здравоохранения, мер поддержки незащищенных слоев населения и старшего поколения, льгот для ряда отраслей (от волонтеров до сельских жителей), а также объему соцполитики ЕР опережает других. Кстати, выбранный партией слоган «За сильную страну и благополучие каждого» — возможно, и не специально — отсылает к названию книги известного экономиста, автора «немецкого экономического чуда» Людвига Эрхарда «Благосостояние для всех».

К сожалению, программы других идущих в Госдуму партий снова представляют собой набор лозунгов, классических предвыборных обещаний, повторяющихся не первое десятилетие. В сущности, предвыборные инициативы ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России — За правду» едва ли могут быть реализованы на практике. Чтобы это понять, не нужно быть ни экономистом, ни политиком.

Так, программа ЛДПР состоит из 100 пунктов. Либерал-демократы фактически требуют перекроить всё государственное устройство, поменять Конституцию, провести ряд радикальных реформ. «Обеспечить реальную независимость судов», «защищать традиционные семейные ценности», «сократить уровень бюрократии», «улучшить жилищные условия ветеранов Великой Отечественной войны», «снизить тарифы ЖКХ» — звучит неплохо, но как ЛДПР намерена реализовать эти задачи, не уточняется. Некоторые тезисы — как, например, «легализация теневого бизнеса», «стимулирование мужчин приходить на работу в школу» — вызывают один вопрос: «А зачем?» Впрочем, ответа избиратель не найдет. Программа ЛДПР яркая, простая, понятная, но всё-таки это скорее сборник ни к чему не обязывающих лозунгов. Об этом, например, может свидетельствовать предложение ввести должность «главного проверяющего в России» вместо «главы Счетной палаты». То есть — просто переименовать, и на этом всё.

Предвыборная программа КПРФ начинается с рассказа о том, что минувшие пять лет были для коммунистов временем «борьбы» и «напряженной работы». КПРФ говорит, что «вновь доказала верность народу», но коммунисты предпочитают молчать о конкретных результатах своей работы. Вероятнее всего, это связно с их отсутствием. Что касается тезисов программы, при близком рассмотрении она крайне выглядит непрофессиональной.

Например, в программе коммунисты описывают свой «принцип»: «если Россия — социальное государство, то треть его бюджета должна идти на здравоохранение, образование, науку и культуру». Если мы посмотрим на структуру федерального бюджета на 2021 год, то 7,7 трлн рублей (даже больше трети) тратится как раз на образование, здравоохранение и социальную политику. Коммунисты обещают, что удвоят размер МРОТ и прожиточного минимума, сделают высшее образование бесплатным и освободят малообеспеченных от уплаты НДФЛ. КПРФ уверенно заявляет, что «знает, где взять средства», но отчего-то не говорит, где именно. Зато предлагает «поэтапно ликвидировать НДС» (согласно данным Минфина, от общей суммы доходов в 18,7 трлн рублей доходы от НДС составляют 7,5 трлн). Ответ на вопрос, проводились ли какие-то математические расчеты при составлении этой программы, думается, лежит на поверхности.

Отдельное внимание КПРФ уделила «восстановлению суверенной экономики». Для этого коммунисты предлагают запретить регистрацию российских юрлиц в иностранных юрисдикциях и сократить (не уточняя, насколько) долю иностранных розничных торговых сетей. Банальный пример — сеть «Пятерочка», которая есть, наверное, в большинстве российских городов, входит в X5 Group, головной офис которой находится в Нидерландах. «МЕТРО» — немецкая группа компаний Metro. По логике коммунистов, всё это нужно закрыть. А что на их месте будет открыто, и будет ли вообще? Вопросы эти, увы, остаются без внятных ответов.

Предвыборная программа «Справедливой России — За правду» состоит из трех манифестов: манифеста патриота, правды и справедливости. По всей видимости, партия хотела стилистически обыграть новую конфигурацию после слияния трех политических сил и в очередной раз показать, что оно было органичным и идеологически обоснованным. Изучать, пожалуй, стоит только заключительный манифест, так как из первых двух манифестов избиратель лишь узнает четыре трактовки понятия «настоящий патриот», а также то, кого СРЗП считает идеологическим врагом. Эсеры в числе прочего предлагают преобразовать российские библиотеки, обеспечить защиту русского языка, жестко наказывать работодателей за эксплуатацию трудящихся, ввести налог на роскошь, увеличить число заповедников, ввести смертную казнь для педофилов. Однако с цифрами у справороссов, как и у коммунистов, есть некоторые трудности. Например, в СРЗП предлагают снизить НДС до 15%, освободить от налогов семьи с детьми, и при этом повысить МРОТ до 31 тыс. рублей, расходы на здравоохранение и образование — до 7% ВВП. Где справороссы намерены изыскивать средства на реализацию этих целей, в программе не указывается.

Интересная ситуация получается и с «базовым доходом». Если в мае этого года лидеры ряда партий говорили, что «справедливый базовый доход», который они предлагают ввести, — это «ежемесячная безусловная выплата в размере около МРОТа каждому гражданину», то в предвыборной программе СРЗП сказано, что СБД — «регулярная выплата со стороны государства в отношении малоимущих граждан и семей с детьми». Как-то несправедливо получилось по отношению к семьям без детей и тем, чей достаток едва превышает прожиточный минимум.

Программу «Яблока» снабдили дежурной либеральной риторикой: партия требует освободить всех политических заключенных (не уточняя, кого таковыми считать), отменить цензуру, гуманизировать правоохранительные органы и нормализовать отношения с ЕС и США. Интересно, какую цель преследовали авторы, когда изложили в ней и многое из того, что уже есть, закреплено в Конституции и ряде законов. Например, разделение властей, развитие суда присяжных, запрет на цензуру, неприкосновенность частной жизни, защиту заявителей о коррупции и равные права для мужчин и женщин.

Представители РПСС, судя по всему, вообще мало заинтересованы в том, чтобы их программу прочитал хоть кто-то. Чтобы попасть на сайт партии, нужно зарегистрироваться, оставив данные об имени, фамилии, дате рождения и почту. С учетом новостей о слитых базах данных такая тактика успешной не выглядит.

Программа «Новых людей» структурирована не лучшим образом, однако оформлена, пожалуй, лучше, чем у любой другой партии. Документ удобно читать как на смартфоне, так и на ноутбуке. Среди откровенно популистских инициатив «Новые люди» предлагают и весьма интересные, вполне реализуемые, которые могут найти отклик у избирателя. Например, считают необходимым вернуть прямые выборы мэров и губернаторов по всей стране, запретить партиям использовать электоральных «паровозов» и отменить ФЗ № 44 (о госзакупках), на несовершенство которого, к слову, указывал и Владимир Путин. А также — ввести льготы для предприятий, которые берут на работу выпускников вузов.

Однако с инициативами, тесно касающимися финансов, у «Новых людей» ощутимые трудности. Например, партия предлагает увеличить зарплату медработникам, но на сколько, не говорит, где взять на это средства — тоже. По предложению «Новых людей», учителям в России нужно платить по 75 тыс. рублей за одну ставку. На основании чего была выбрана эта цифра, чем она обусловлена и как быть с разницей в ценах в зависимости от региона, партийцы не уточняют.

На выборах депутатов Госдумы VIII созыва представлены сразу две экологические партии — это уже известные (относительно) «Зеленые» и новичок «Зеленая альтернатива». Программы обеих составлены так, будто их представители и не рассчитывают попасть в парламент. Опыт европейских «зеленых» показывает: такие партии, возникающие, как правило, в результате эко-протестов, становятся заметными политическими игроками только в случае, если их повестка существенно расширяется. Это единственный шанс конкурировать с политическими тяжеловесами, в программах которых и так есть блоки про экологию.

По данным опроса ВЦИОМ, лишь 13% опрошенных россиян внимательно изучают программы политических партий. Подавляющее большинство — 86% — их вообще не читают. При этом почти 2/3 респондентов говорят, что всё-таки имеют представление об их содержании.

К этому, разумеется, можно относиться по-разному. Можно не тратить физические и интеллектуальные ресурсы на составление и оформление программы, сделать ее ради того, чтобы она просто была, так как этого требует закон. Однако стоит помнить, что 65% опрошенных россиян отмечают, что суть предвыборных программ им всё-таки интересна. Поэтому перед партиями сейчас стоит задача — «упаковать» основные положения своих программ так, чтобы избиратели о них всё-таки узнали, заинтересовались. Другое дело, что у многих игроков в этом политическом сезоне главная проблема в том, что же «упаковывать».

Стало известно, у кого в 2025 году сильнее всего выросли зарплаты

Стало известно, у кого в прошедшем году сильнее всего выросли зарплаты.

Как передает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса hh.ru, наибольший прирост медианных зарплат зафиксирован у маляров и штукатуров (+44%), страховых агентов (+44%) и финансовых аналитиков (+39%),

Малярам работодатели предлагали зарплату до 140 тыс. рублей в месяц, страховым агентам до 79,5 тыс., финансовым аналитикам до 117,6 тыс.

В первую пятерку по росту медианных зарплат также попали монтажники (+35%, до 144,5 тыс.) и комплаенс-менеджеры (+29%, до 114 тыс.).

Фото: Борис Ярков

В России начнут штрафовать за тонировку на любых машинах

С 9 января в России начнут штрафовать за неправильную тонировку на любых машинах, в том числе временно ввезенных на территорию страны.

Как рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, вступающий в силу федеральный закон устраняет пробел, которым раньше пользовались автовладельцы, которые временно ввозили транспортные средства на территорию РФ.

В этой сфере ранее применялся Технический регламент Таможенного союза, в котором прописаны правила тонировки стекол транспортных средств, но он не распространялся на машины, которые ввозили из стран, не входящих в Таможенный союз.

Теперь же транспортные средства, которые временно ввозят на территорию РФ, смогут передвигаться с тонировкой, только соответствующей правилам.

В России для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света, а для бронированных автомобилей не менее 60%. Штраф за нарушение правил допустимой тонировки составляет 500 рублей.

Фото: Борис Ярков

На Среднем Урале модернизируют два важных гидроузла

В период 2026-2027 годов в Свердловской области продолжится начатый в прошлом году капремонт двух значимых гидротехнических сооружений на Верхне-Шайтанском водохранилище (Первоуральск) и в Байкалово.

Как сообщил глава региона Денис Паслер, на проведение работ из федерального бюджета выделено свыше 60 млн. рублей в рамках соглашения с Федеральным агентством водных ресурсов.

На гидроузле Верхне-Шайтанского водохранилища планируется отремонтировать конструкции рабочих затворов и восстановить систему управления и индикации.

На Байкаловском гидроузле предусмотрены работы по восстановлению плотины и ограждающей дамбы, ремонту паводкового водосброса и установке новых барьерных ограждений.

Ремонт гидротехнических сооружений также идет на реках Патрушиха и Синячиха, на Вязовском и Сысертском водохранилищах, а ранее был завершен капремонт комплекса гидротехнических сооружений Верхне-Выйского водохранилища на реке Выя в Нижнем Тагиле.

Фото: све.рф

Паслер поздравил свердловчан со светлым Рождеством Христовым

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил жителей региона со светлым Рождеством Христовым.

«Этот праздник укрепляет веру в торжество света и любви над тьмой, учит нас быть милосердными, слышать и понимать друг друга, помогать тем, кто больше всего нуждается в заботе и поддержке», - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что для многонационального Среднего Урала Рождество является одним из символов многовековых традиций, которые передаются из поколения в поколение.

«Пусть Рождественский сочельник и Рождество принесут в каждый дом тепло и особую атмосферу, объединят всех нас вне зависимости от веры и убеждений. Желаю, чтобы во всех уральских семьях всегда царили мир и согласие! Света, добра, счастья и благополучия!», - пожелал Денис Паслер.

Фото: Борис Ярков

Роскосмос опубликовал фотографию туманности «Рождественская елка»

Роскосмос опубликовал фотографию туманности «Рождественская елка».

Туманность NGC 2264, которая находится в созвездии Единорога, получила такое название из-за сходства с праздничным деревом.

«Она включает в себя Коническую туманность (форма маленькой перевернутой ёлки вверху кадра) и туманность «Лисий мех» в середине этого объекта», - говорится в сообщении госкорпорации.

Фото: Роскосмос

В 2026 году завершится модернизация тагильского комплекса трамплинов «Аист»

В этом году будет завершена модернизация комплекса трамплинов «Аист» в Нижнем Тагиле, который является тренировочной базой для национальной сборной и иностранных спортсменов.

На базе появится дополнительная буксировочная канатная дорога длиной 193 м, что увеличит пропускную способность. Сейчас основные монтажные работы уже завершены, далее пройдут пусконаладочные работы сложного инженерного оборудования и благоустройство территории, передает департамент информполитики.

Кроме того, для подготовки спортивных сборных команд РФ по велосипедному спорту планируется создать спортивно-тренировочный центр в Верхней Пышме.

«В 2026 году начнем строительство крытого комплекса с круговой велодорожкой. Длина велотрека составит 250 метров, на зрительских трибунах - почти 500 мест», - рассказал губернатор Дениса Паслер.

Проектная документация предусматривает строительство трехэтажного здания, которое будет включать спортивный, административно-бытовой и медицинский блоки.

Фото: ДИП

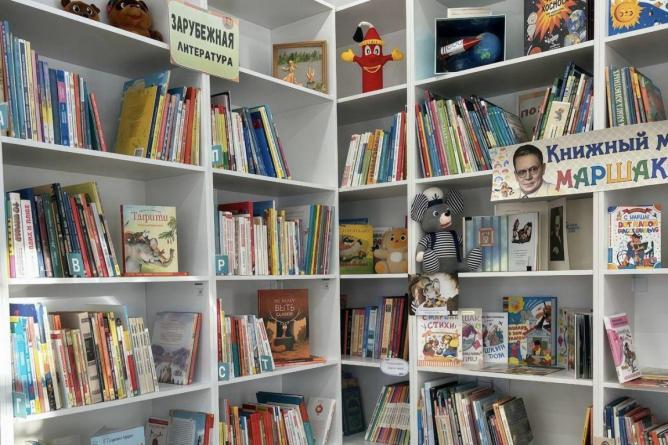

Камышловская детская библиотека победила в конкурсе «Золотая полка»

Центральная детская библиотека им. Бажова в Камышлове стала победителем всероссийского конкурса «Золотая полка».

Как сообщает портал «Культура Урала», конкурс модельных библиотек «Золотая полка» оценивает опыт формирования и продвижения книжных фондов. В качестве приза победители получат новые книги.

Камышловская библиотека была основана по инициативе автора уральских сказов и теперь носит его имя. В фонде свыше 36 тыс. экземпляров, практически половина изданий находится в открытом доступе для читателей.

Фото: Культура Урала

Мошенники стали рассылать письма с фишинговой ссылкой на доставленный заказ

Россиян предупредили о рассылке писем с фейковыми уведомлениями о доставленных заказах.

Как передают «РИА Новости», мошенники отправляют на электронную почту письма с уведомлениями о якобы доставленных онлайн-заказах, предлагая перейти по прикрепленной ссылке для получения информации о способе получения посылки.

На деле данная ссылка ведет на фишинговую страницу, где жертве предлагают скачать вредоносное ПО. При его скачивании злоумышленники могут получить удаленный доступ к компьютеру или мобильному телефону пользователя и похитить личные данные или управлять устройством.

Ранее стало известно о мошеннической схеме с «поверкой счетчиков».

Фото: Борис Ярков

Ветеран войны из Екатеринбурга отметил 100-летний юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга Никифор Семенович Скоробогатов отметил 100-летний юбилей.

Поздравление от президента Владимира Путина и подарок от губернатора Дениса Паслера ему передали представители администрации Екатеринбурга и управления социальной политики.

В ряды Красной Армии Никифор Семенович был призван в конце 1943 года. После прохождения подготовки в школе снайперов он служил стрелком на Первом Прибалтийском фронте, участвовал в Витебской, Полоцкой и Белорусской операциях. В бою Никифор Скоробогатов получил тяжелое ранение, после чего был направлен в эвакогоспиталь на территории Пермского края, где и встретил Победу.

Выписавшись из госпиталя, Никифор Семенович продолжил военную службу в Свердловске в органах госбезопасности. Там же он встретил свою жену, а после демобилизации устроился работать на Свердловскую железную дорогу, которой посвятил большую часть трудовой деятельности. В 1985 году Никифор Скоробогатов вышел на пенсию. Сегодня любовью и заботой ветерана окружают дети, внуки и правнуки.

Фото: ДИП

В Екатеринбурге стартовало первенство России по бильярдному спорту

В Екатеринбурге стартовало первенство России по бильярдному спорту.

С 4 по 10 января свыше 200 юных спортсменов из 37 регионов России будут соревноваться в дисциплине «Свободная пирамида». Чтобы стать победителем, участнику нужно раньше соперника забить в лузы восемь любых шаров - своих и чужих, при этом не нарушив правила.

В состязаниях принимают участие мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки до 16 лет, а также юниоры и юниорки до 19 лет.

«Мы уже в седьмой раз принимаем первенство России по бильярдному спорту в Екатеринбурге. Ежегодно мы наблюдаем прирост количества участников и уровня их мастерства, что способствует развитию и популяризации бильярдного спорта не только на Урале, но и в России», - рассказал председатель Федерации по бильярдному спорт Свердловской области Петр Шумков.

Фото: ДИП