Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, по сообщению «Известий», проанализировал инициативы партий, отраженные в их предвыборных программах.

На прошлой неделе завершился период, когда российские политические партии по закону должны были опубликовать свои предвыборные программы. Последней это сделала «Единая Россия». Теоретически программу могли принять еще на съезде ЕР в июне, однако президент России Владимир Путин настоял — она должна пройти широкое общественное обсуждение, чтобы стать народной.

Предвыборная программа ведущей политической силы действительно стала самой масштабной по объему и содержанию. Она разделена на три части: в первой, идеологической, единороссы вполне доступно объясняют, какую страну они строят, во второй — показывают, из чего, по их мнению, складывается благополучие людей. Заключительная посвящена методам становления сильной России.

Партия не только заявляет о своих целях, но сразу озвучивает конкретные задачи, которые будет решать. Например, когда заходит речь об образовании, единороссы четко говорят: до конца 2024 года планируется построить 1300 новых школ и сформировать 15 научно-образовательных центров, в течение пяти лет будут отремонтированы 7300 школ. Когда «Единая Россия» говорит, что здоровье граждан — приоритетное направление, тезис подтверждается конкретными мерами: в течение двух лет в регионы направят 500 мобильных медкомплексов и 5000 машин скорой помощи, на программу по развитию системы медицинской реабилитации будет направлено 100 млрд рублей.

Конкретные задачи и сроки, просчитанные шаги и проработанная тактика делают программу ЕР осязаемой. Это классика политического принципа «реальных дел». «Единая Россия» предлагает избирателю вполне конкретный пятилетний контракт с возможностью его пролонгации.

Важно, что единороссы планируют регулярно обновлять свою программу. И это обновление будет находиться в прямой зависимости от запросов граждан. Такой подход — системная новация в партийно-политической системе страны, которую инициировали сами единороссы. Кроме того, лидер партийного списка ЕР Сергей Шойгу предложил ввести практику промежуточных отчетов — каждый год единороссы должны отчитываться перед избирателями о проделанной работе. Такой подход, с одной стороны, повышает ответственность депутатов, стимулирует их работать не только во время предвыборной кампании, с другой — дает избирателю возможность контролировать процесс.

Программу ЕР выгодно отличает и метод ее составления — по сути, ее авторами стали жители России. Свои инициативы внесли больше 2 млн человек. Эта идея принадлежит президенту, который и сам активно участвовал в ее формулировании. Собственно, благодаря «народной программе» ЕР и получила преимущество. По количеству социальных инициатив в области образования, науки, здравоохранения, мер поддержки незащищенных слоев населения и старшего поколения, льгот для ряда отраслей (от волонтеров до сельских жителей), а также объему соцполитики ЕР опережает других. Кстати, выбранный партией слоган «За сильную страну и благополучие каждого» — возможно, и не специально — отсылает к названию книги известного экономиста, автора «немецкого экономического чуда» Людвига Эрхарда «Благосостояние для всех».

К сожалению, программы других идущих в Госдуму партий снова представляют собой набор лозунгов, классических предвыборных обещаний, повторяющихся не первое десятилетие. В сущности, предвыборные инициативы ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России — За правду» едва ли могут быть реализованы на практике. Чтобы это понять, не нужно быть ни экономистом, ни политиком.

Так, программа ЛДПР состоит из 100 пунктов. Либерал-демократы фактически требуют перекроить всё государственное устройство, поменять Конституцию, провести ряд радикальных реформ. «Обеспечить реальную независимость судов», «защищать традиционные семейные ценности», «сократить уровень бюрократии», «улучшить жилищные условия ветеранов Великой Отечественной войны», «снизить тарифы ЖКХ» — звучит неплохо, но как ЛДПР намерена реализовать эти задачи, не уточняется. Некоторые тезисы — как, например, «легализация теневого бизнеса», «стимулирование мужчин приходить на работу в школу» — вызывают один вопрос: «А зачем?» Впрочем, ответа избиратель не найдет. Программа ЛДПР яркая, простая, понятная, но всё-таки это скорее сборник ни к чему не обязывающих лозунгов. Об этом, например, может свидетельствовать предложение ввести должность «главного проверяющего в России» вместо «главы Счетной палаты». То есть — просто переименовать, и на этом всё.

Предвыборная программа КПРФ начинается с рассказа о том, что минувшие пять лет были для коммунистов временем «борьбы» и «напряженной работы». КПРФ говорит, что «вновь доказала верность народу», но коммунисты предпочитают молчать о конкретных результатах своей работы. Вероятнее всего, это связно с их отсутствием. Что касается тезисов программы, при близком рассмотрении она крайне выглядит непрофессиональной.

Например, в программе коммунисты описывают свой «принцип»: «если Россия — социальное государство, то треть его бюджета должна идти на здравоохранение, образование, науку и культуру». Если мы посмотрим на структуру федерального бюджета на 2021 год, то 7,7 трлн рублей (даже больше трети) тратится как раз на образование, здравоохранение и социальную политику. Коммунисты обещают, что удвоят размер МРОТ и прожиточного минимума, сделают высшее образование бесплатным и освободят малообеспеченных от уплаты НДФЛ. КПРФ уверенно заявляет, что «знает, где взять средства», но отчего-то не говорит, где именно. Зато предлагает «поэтапно ликвидировать НДС» (согласно данным Минфина, от общей суммы доходов в 18,7 трлн рублей доходы от НДС составляют 7,5 трлн). Ответ на вопрос, проводились ли какие-то математические расчеты при составлении этой программы, думается, лежит на поверхности.

Отдельное внимание КПРФ уделила «восстановлению суверенной экономики». Для этого коммунисты предлагают запретить регистрацию российских юрлиц в иностранных юрисдикциях и сократить (не уточняя, насколько) долю иностранных розничных торговых сетей. Банальный пример — сеть «Пятерочка», которая есть, наверное, в большинстве российских городов, входит в X5 Group, головной офис которой находится в Нидерландах. «МЕТРО» — немецкая группа компаний Metro. По логике коммунистов, всё это нужно закрыть. А что на их месте будет открыто, и будет ли вообще? Вопросы эти, увы, остаются без внятных ответов.

Предвыборная программа «Справедливой России — За правду» состоит из трех манифестов: манифеста патриота, правды и справедливости. По всей видимости, партия хотела стилистически обыграть новую конфигурацию после слияния трех политических сил и в очередной раз показать, что оно было органичным и идеологически обоснованным. Изучать, пожалуй, стоит только заключительный манифест, так как из первых двух манифестов избиратель лишь узнает четыре трактовки понятия «настоящий патриот», а также то, кого СРЗП считает идеологическим врагом. Эсеры в числе прочего предлагают преобразовать российские библиотеки, обеспечить защиту русского языка, жестко наказывать работодателей за эксплуатацию трудящихся, ввести налог на роскошь, увеличить число заповедников, ввести смертную казнь для педофилов. Однако с цифрами у справороссов, как и у коммунистов, есть некоторые трудности. Например, в СРЗП предлагают снизить НДС до 15%, освободить от налогов семьи с детьми, и при этом повысить МРОТ до 31 тыс. рублей, расходы на здравоохранение и образование — до 7% ВВП. Где справороссы намерены изыскивать средства на реализацию этих целей, в программе не указывается.

Интересная ситуация получается и с «базовым доходом». Если в мае этого года лидеры ряда партий говорили, что «справедливый базовый доход», который они предлагают ввести, — это «ежемесячная безусловная выплата в размере около МРОТа каждому гражданину», то в предвыборной программе СРЗП сказано, что СБД — «регулярная выплата со стороны государства в отношении малоимущих граждан и семей с детьми». Как-то несправедливо получилось по отношению к семьям без детей и тем, чей достаток едва превышает прожиточный минимум.

Программу «Яблока» снабдили дежурной либеральной риторикой: партия требует освободить всех политических заключенных (не уточняя, кого таковыми считать), отменить цензуру, гуманизировать правоохранительные органы и нормализовать отношения с ЕС и США. Интересно, какую цель преследовали авторы, когда изложили в ней и многое из того, что уже есть, закреплено в Конституции и ряде законов. Например, разделение властей, развитие суда присяжных, запрет на цензуру, неприкосновенность частной жизни, защиту заявителей о коррупции и равные права для мужчин и женщин.

Представители РПСС, судя по всему, вообще мало заинтересованы в том, чтобы их программу прочитал хоть кто-то. Чтобы попасть на сайт партии, нужно зарегистрироваться, оставив данные об имени, фамилии, дате рождения и почту. С учетом новостей о слитых базах данных такая тактика успешной не выглядит.

Программа «Новых людей» структурирована не лучшим образом, однако оформлена, пожалуй, лучше, чем у любой другой партии. Документ удобно читать как на смартфоне, так и на ноутбуке. Среди откровенно популистских инициатив «Новые люди» предлагают и весьма интересные, вполне реализуемые, которые могут найти отклик у избирателя. Например, считают необходимым вернуть прямые выборы мэров и губернаторов по всей стране, запретить партиям использовать электоральных «паровозов» и отменить ФЗ № 44 (о госзакупках), на несовершенство которого, к слову, указывал и Владимир Путин. А также — ввести льготы для предприятий, которые берут на работу выпускников вузов.

Однако с инициативами, тесно касающимися финансов, у «Новых людей» ощутимые трудности. Например, партия предлагает увеличить зарплату медработникам, но на сколько, не говорит, где взять на это средства — тоже. По предложению «Новых людей», учителям в России нужно платить по 75 тыс. рублей за одну ставку. На основании чего была выбрана эта цифра, чем она обусловлена и как быть с разницей в ценах в зависимости от региона, партийцы не уточняют.

На выборах депутатов Госдумы VIII созыва представлены сразу две экологические партии — это уже известные (относительно) «Зеленые» и новичок «Зеленая альтернатива». Программы обеих составлены так, будто их представители и не рассчитывают попасть в парламент. Опыт европейских «зеленых» показывает: такие партии, возникающие, как правило, в результате эко-протестов, становятся заметными политическими игроками только в случае, если их повестка существенно расширяется. Это единственный шанс конкурировать с политическими тяжеловесами, в программах которых и так есть блоки про экологию.

По данным опроса ВЦИОМ, лишь 13% опрошенных россиян внимательно изучают программы политических партий. Подавляющее большинство — 86% — их вообще не читают. При этом почти 2/3 респондентов говорят, что всё-таки имеют представление об их содержании.

К этому, разумеется, можно относиться по-разному. Можно не тратить физические и интеллектуальные ресурсы на составление и оформление программы, сделать ее ради того, чтобы она просто была, так как этого требует закон. Однако стоит помнить, что 65% опрошенных россиян отмечают, что суть предвыборных программ им всё-таки интересна. Поэтому перед партиями сейчас стоит задача — «упаковать» основные положения своих программ так, чтобы избиратели о них всё-таки узнали, заинтересовались. Другое дело, что у многих игроков в этом политическом сезоне главная проблема в том, что же «упаковывать».

Жительница Ревды лишилась сбережений, пытаясь записаться на флюорографию

Пенсионерка из Ревды лишилась 720 тыс. рублей, пытаясь записаться ее на флюорографию.

85-летней местной жительнице позвонили на стационарный телефон якобы из поликлиники и сообщили о необходимости пройти флюорографию. Пожилая женщина продиктовала паспортные данные, которые якобы нужны для записи на процедуру.

На следующее утро раздался звонок из «военной прокуратуры» и пенсионерке заявили, что она общалась с мошенниками, которые оформили кредит от ее имени, деньги отправлены на спонсирование Украины, а в ее отношении возбуждено уголовное дело.

Далее позвонил неизвестный и пообещал помочь, но для этого якобы необходимо собрать все имеющиеся денежные средства и задекларировать их. Женщина выполнила все инструкции звонившего, в первую очередь сняв всю наличность на своих банковских счетах.

При этом сотрудники банков неоднократно интересовались, не действует ли клиентка по указке мошенников. Но та, предупрежденная куратором, сообщила, что намерена хранить свои средства в другом банке из-за высокой процентной ставки.

После этого, следуя указаниям аферистов, она купила новый мобильный телефон, сим-карту и отдала все деньги женщине-курьеру.

Однако вскоре свердловчанке снова позвонили и сообщили, что мошенники оформили очередной крупный кредит на ее имя. Для возврата денег необходимо заплатить 500 тыс. рублей, но поскольку у пенсионерки денег больше не было, она попросила у родственников взаймы. Именно они и объяснили ревдинке, что она стала жертвой мошенников.

Ранее полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в мошенничестве с авиабилетами.

Фото: Борис Ярков

В Екатеринбурге задержана карманница, подозреваемая в краже 1,2 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска г. Екатеринбурга задержали местную жительницу 2005 года рождения, подозреваемую в краже 1,2 млн. рублей у работницы торгового центра, расположенного на ул. Ольховской.

Как сообщила потерпевшая, 15 февраля, когда она торговала в павильоне к ней под видом покупателей подошли неизвестные женщины. Несмотря на то, что предпринимательнице данные посетители показались подозрительными, она на некоторое время утратила бдительность и лишилась кошелька с крупной суммой.

Полиция быстро установила личность предполагаемой преступницы. Выяснилось, что неделю назад она участвовала в краже денег у пенсионера в отделении банка на территории Пионерского микрорайона. Тогда в отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время в отношении задержанной возбуждено новое уголовное дело статье «Кража в особо крупном размере». На этот раз девушка отправлена в СИЗО. Примечательно, что она пыталась избежать заключения под стражу, предъявив справку о беременности. Однако выяснилось, что справка фиктивная, а получила ее другая женщина по паспорту подозреваемой.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Уральская торгово-промышленная палата внесла весомый вклад в импортозамещение

Введение в 2025 году «национального режима» в госзакупках вызвало взрывной рост количества предприятий, желающих подтвердить российского происхождения их продукции.

В Уральскую торгово-промышленную палату на конец 2025 года поступило почти в 2,5 раза больше заявок на получение соответствующих сертификатов, чем в 2024 году. Не уменьшается поток заявителей и в 2026 году. На сегодняшний день уже 300 заявок находятся в работе у экспертов Уральской ТПП.

«Национальный режим» установил, что импортные комплектующие в изделиях допускаются при госзакупках лишь при отсутствии российских аналогов, а отечественным производителям предоставляется ценовая преференция до 15%. Однако, чтобы воспользоваться новыми возможностями, компаниям необходимо обеспечить высокий уровень локализации - от 50 до 80%, и зарегистрироваться в государственном реестре.

«С одной стороны, это свидетельствует о том, что политика импортозамещения действительно заработала. С другой - многие малые и средние предприятия, которые сегодня составляют около половины обращающихся, не располагают специалистами, способными грамотно подготовить необходимый пакет документов. Это заметно усложняет и замедляет процесс, а в ряде случаев вынуждает отказывать во включении в Реестр российской промышленной продукции», - отмечает начальник управления экспертизы и сертификации Уральской ТПП Александр Зырянов.

Зырянов поясняет, что требования к заявителям стали детальнее и охватили новые виды продукции. Подготовка документов требует специальных знаний, которыми далеко не всегда обладают сотрудники предприятий. «Нередко этим занимаются люди, не имеющие профильной квалификации - от секретарей до менеджеров по продажам. В результате документы приходится неоднократно дорабатывать: бывали случаи, когда пакет возвращался на исправление до десяти раз», - говорит он. Уральская ТПП, чтобы устранить этот барьер, провела 2 обучающих мастер -класса и больше 300 консультаций.

Нагрузка на экспертов Уральской ТПП сейчас колоссальная, а кратно нарастить их количество невозможно- сложно найти специалистов такого уровня. Осложняется работа широкой географией выездных проверок и серьезными затратами времени на командировки за пределы области (в 2025 году - 4,5 месяца одного эксперта).

Тем не менее, благодаря деятельности Уральской ТПП, в государственный Реестр уже внесено свыше 14 тысяч наименований продукции уральских предприятий и это четвертый результат по РФ среди всех регионов. Процесс замещения импортных товаров отечественными продолжается и расширяется.

Средняя пенсия в России превысила 25 тыс. рублей

На начало года средний размер пенсии работающих и неработающих россиян вырос примерно на 2 тыс. рублей за год, достигнув почти 25,3 тыс.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда РФ, на 1 января 2026-го пенсия работающих и неработающих граждан составила 25 254,53 рубля. В аналогичный период 2025 года эти же категории пенсионеров получали около 23,1 тыс. рублей.

Больше всего в 2026 году получали пенсионеры Центрального федерального округа – 25,4 тыс. рублей.

Фото: Борис Ярков

На февральские праздники из уральской столицы пустят дополнительные электрички

На февральские праздники из уральской столицы пустят дополнительные электрички.

С 19 по 24 февраля добавят два рейса между Екатеринбургом и Челябинском. Поезда будут отправляться в 08:34, 11:41, 18:07 с ж/д вокзала.

В Нижний Тагил 23 февраля назначено два рейса - в 10:33 и в 19:31, а «Финист» по маршруту Екатеринбург - Шаля будет отправляться в 17:37 21 и 23 февраля. Также 24 февраля добавят ночной рейс в 04:38.

Также в праздники отменят электрички, которые ходят только по будням.

Фото: Борис Ярков

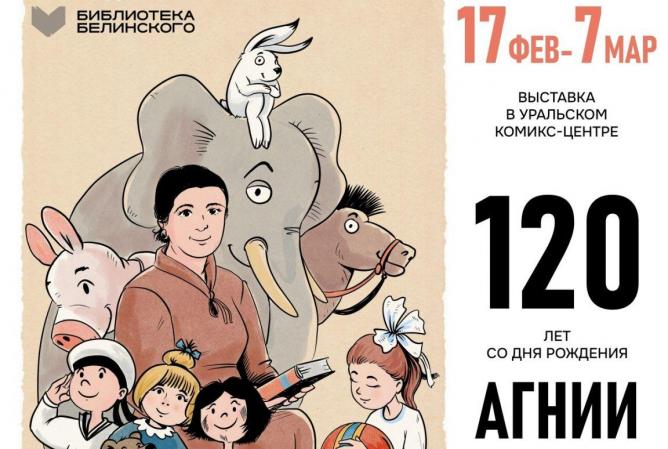

В уральской столице открылась уникальная выставка к юбилею Агнии Барто

В уральской столице открылась уникальная выставка, приуроченная к 120-летию со дня рождении Агнии Барто.

В годы войны поэтесса жила и работала в эвакуации в Свердловске, где писала для газет и освоила профессию токаря. 17 февраля в библиотеке им. Белинского открылась выставка о совместной работе Барто с местными художниками.

Посетители увидят книжные иллюстрации известных мастеров: Маргариты Михаэлис, Веры Ивановой, Аминадава Каневского, Константина Кузнецова, Елены Афанасьевой. Во время уральского периода жизни поэтессы местный художник Геннадий Лященко создал иллюстрации к ее книге «Разговор с папой. Взрослым о детях».

Часть редких изданий для выставки предоставила Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. Крапивина.

Экспозиция работает до 7 марта, вход свободный.

Фото: ДИП

В школьную программу добавят программу «Обучение служением»

С сентября в обязательный школьный предмет «индивидуальный проект» включат программу «Обучение служением. Первые».

Как заявил РБК министр просвещения Сергей Кравцов, в рамках программы ученики будут решать социальные задачи НКО, государства и социального бизнеса.

«Современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. Программа «Обучение служением. Первые» усилит именно эту составляющую. Она поможет ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению», - сказал министр.

Раньше эта программа была доступна в рамках внеурочной деятельности, но теперь школы смогут внедрять ее в учебную программу 10-11-х классов. В рамках предмета «индивидуальный проект» ученики старшей школы должны провести исследовательскую или творческую работу под руководством учителя, а затем защитить ее.

Фото: Борис Ярков

ФСБ задержала челябинца, планировавшего теракт

Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Челябинска, планировавшего теракт.

Как сообщает спецслужба, южноуралец получил от украинской террористической организации задание убить высокопоставленное лицо путем взрыва.

В ходе обыска у челябинца изъято около 1,5 кг самодельного бризантного взрывчатого вещества, личный дневник с собственноручными записями на украинском языке и средства связи для контактов с куратором.

Возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на террористический акт», «незаконные приобретение, передача, сбыт, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств».

Фото: Борис Ярков

Свыше 100 млн рублей направят на развитие свердловского бизнеса

Наблюдательный совет Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства подвел итоги работы института развития за прошлый год и определил приоритеты на текущий.

На начало года в регионе было зарегистрировано свыше 220,1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), где работают порядка 1 млн. 21 тыс. человек. В 2025 году эти показатели составляли: 213,5 тыс. субъектов и 960 тыс. занятых в МСП.

«В 2026 году фонду на реализацию мероприятий нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» из федерального и областного бюджетов планируется направить 106,8 млн. рублей, в том числе на деятельность Центра «Мой бизнес», на мероприятия по поддержке креативных индустрий, на поддержку экспорта, народных художественных промыслов, сельхозпроизводителей», - рассказал губернатор Денис Паслер.

По итогам 2025 года действующие предприниматели и желающие начать свое дело получили 26,4 тыс. услуг: консультации, обучение, участие в мероприятиях, финансовые и др.

Кроме того, по инициативе Дениса Паслера была запущена образовательная программа «Патриоты», помогающая участникам СВО и членам их семей запускать бизнес. По этой программе СОФПП обучено свыше 100 человек. В планах на 2026-й - увеличить количество участников в два раза.

Всего в прошедшему году на финансовую поддержку предпринимателей направлено 3,9 млрд. рублей.

Фото: ДИП

Мошенники придумали схему с «ускорением замедленных сервисов»

Россиян предупреждают о мошеннических схемах с предложениями об «ускорении приложений», «разблокировке Интернета» и «снятии ограничений».

Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают «специальные программы» для ускорения замедленных сервисов, восстановления доступа к приложениям или увеличения скорости мобильного интернета. Ссылку присылают в мессенджере, на почту или размещают в комментариях под новостями.

На деле все это оказывается вредоносными файлами (чаще всего APK для Android) или фишинговыми страницами. После установки программа может получить доступ к сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения. А в ряде случаев жертве предлагают ввести данные карты «для активации сервиса», после чего происходит списание.

Напомним, ранее сообщалось, что мошенники придумали схему с замедлением Telegram.

Фото: Борис Ярков