Искушение цифровой экономикой

Как известно, в июле 2017 года Правительство, по сообщению ТАСС, утвердило программу "Цифровая экономика", однако сама программа обозначила только направления развития. Конкретные мероприятия будут зафиксированы в трехлетних планах мероприятий по каждому направлению. Детали четырех утвержденных документов стали известны только 9 января, и 2018 год видится как первый полноценный год реализации этой программы.

Владимир Иванов, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН: "Цифровая экономика – это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность" (ria.ru)

Программа рассчитана до 2024 года включительно и состоит из пяти направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре.

Искушение цифровой экономикой. Источник: https://cont.ws/@doctordragon/740390

Цифровая экономика (ЦЭ), вместе с «дигитализацией» повседневной жизни, становится мировой реальностью. Безусловно, ЦЭ подразумевает оцифровку всех сфер человеческой жизнедеятельности. Однако, здесь, наряду с выгодами и плюсами для человечества в целом и для суверенных государств в частности, кроется ряд рисков и опасностей.

Свое видение проблем, связанных с вхождением России в новую, цифровую экономическую реальность, озвучила Наталья Касперская, генеральный директор группы компаний InfoWatch, одна из наиболее известных, авторитетных и влиятельных персон в российской ИТ-индустрии.

Нас всех в последние два-три года буквально захлестнул поток новейших технологий со страниц медиа. Мы постоянно слышим следующие уже знакомые до оскомины фразы: «новый технологический уклад», «индустрия четыре ноль», «новые технологии изменят мир», «экономика внимания», «экономика обмена», «устранение посредников» и т.п. Им сопутствуют статьи, доклады и новости о технологических прорывах, которые «изменят мир», как то:

• Искусственный интеллект (далее – ИИ)

• Большие данные

• Блокчейн

• Криптовалюты

• Беспилотный транспорт

• Интернет вещей

• Телемедицина

• Мессенджеры

• Виртуальная реальность

• Уберизация

И так далее.

Чем же плоха эта гонка за новейшими новинками?

Чужой квест

Цели «прогресса» придумывает и «подсказки квеста» выкладывает кто-то другой, а не мы. Ещё два-три года назад никто не знал, что блокчейн или искусственный интеллект – это наше всё, что это единственное возможное будущее (тогда, если помните, все молились на «стартапы»).

А теперь это настолько же очевидно, как то, что Земля имеет форму шара и вращается вокруг Солнца. Откуда это взялось? Мы, в России, этого точно не вводили в дискурс и не закладывали в планы развития экономики. Тогда кто?

«Евангелисты новинок» вдохновенно их втюхивают. В медийном пространстве внезапно появилось множество людей (очень часто – гуманитариев, журналистов, банкиров), которые вдруг оказались певцами и знатоками новых технологий.

Люди, в жизни не написавшие ни строчки кода и «владеющие технологиями» на уровне вызова «Убера» и написания постов со смартфона в модный мессенджер, внезапно стали знатоками и учат прогрессу нас всех - «ретроградов» и «консерваторов».

И многие ответственные люди, что называется, «ведутся» на это медийное давление.

Шумиха в прессе мешает трезво оценивать пользу технологий. Очень многие люди крайне медийно зависимы. Это касается и депутатов, и чиновников, и менеджеров крупного бизнеса. Не могут же все газеты и социальные сети ошибаться в том, что надо для всеобщего счастья сделать на блокчейне всё! И вот уже созываются важные совещания, составляются планы для регионов по внедрению новейших веяний и т.п.

При этом нагнетается истерия уходящего поезда: все уже там, одни мы опаздываем.

Специально создаётся ощущение, что главное – не опоздать. Чиновников, законодателей откровенно «прессуют» как можно быстрее принимать законы и внедрять новейшие технологии. Потому что якобы иначе всё пропало, остались буквально считанные недели.

Эта неестественная спешка и медийная «накачка» выдувает из голов ненужные мысли, не даёт времени задуматься и трезво оценить необходимость нового и риски.

Риски новой технологии сознательно замалчиваются или не обсуждаются. Довольно большой пласт уже известных проблем и рисков, связанных с криптовалютами, ИИ, блокчейном, Интернетом вещей просто не получает прессы, не обсуждается на профильных площадках и в Госдуме. Обсуждаются только сверкающие перспективы.

В результате происходит массовое бездумное заимствование чужого, опасного и ненужного. Обычный связанный список, пригодный только для очень формальных и узких применений (имеется в виду блокчейн) вдруг оказывается применим где угодно – нотариат, медицина, выборы, госзакупки, земельный кадастр, государственное управление. Искусственному интеллекту, оказывается, надо как можно быстрее поручить всё что угодно, включая сферы высокой человеческой ответственности: безопасность, транспорт, медицину и суды.

Возможности и риски

Я четверть века занимаюсь информационной безопасностью. Сейчас являюсь главой Рабочей группы Программы «Цифровая экономика» по направлению «Информационная безопасность».

Информационная безопасность, в первую очередь, изучает технологические риски, а также приёмы людей, которые пытаются воспользоваться уязвимостями и незаконными возможностями новых технологий – и, наконец, методы, которыми можно противостоять этим людям и этим рискам.

Поэтому я смотрю на очередную волну «новых технологий» (уже четвёртую на моей памяти с начала 1990-х) с точки зрения сопутствующих им рисков.

Да, новые возможности – это хорошо. Но, как и в реальной жизни – каждой возможности всегда соответствует риск:

|

Возможности новых технологий |

|

Риски внедрения новых технологий |

|

Новые впечатляющие технологии, прорыв в ИИ, Интернете вещей, финтехе, анализе больших данных |

|

Быстрое навязывание и заимствование западных технологий, деградация собственных компетенций |

|

Новые функции, возможности общения, ускорение коммуникаций и платежей, новый уровень комфорта |

|

Новые уязвимости, закладки, слежка, утечки персональных данных, потеря тайны личной жизни |

|

Новые рынки, новые бизнес-модели, новые большие компании, новые массовые сервисы и информационные услуги |

|

Риск быстрого захвата новых рынков транснациональными компаниями |

|

Рост производительности труда, рост эффективности, внедрение ИИ, автоматизация, роботизация |

|

Потеря рабочих мест, безработица, социаль-ная напряжённость, возникновение слоя тунеядцев |

|

«Экономика обмена», исчезновение посредников, повышение скорости и стандартизации услуг, уберизация медицины, образования, транспорта, сферы услуг |

|

Юридическая неопределённость, этические проблемы, рост мошенничеств, снижение качества и ответственности, «роботизация» людей, рост социального отчуждения |

|

Большие данные, анализ персональных данных, электронная идентификация и аутентификация личности, электронный двойник гражданина |

|

Исчезновение приватности, навязчивая реклама, новый цифровой тоталитаризм, утечка персональных данных граждан за границу к мощным иностранным игрокам. |

|

Инвестиции, стартапы, новые деньги, новые индустрии, «перелицовка» традиционных индустрий |

|

Захват экономики более сильными и богатыми иностранными игроками. Внешнее управление экономикой. |

|

Итог: новый технологический уклад, новая цифровая экономика, новое лицо традиционной индустрии и сельского хозяйства, государственного управления |

|

Итог: новая стадия Цифровой колонизации. новая цифровая экономика принадлежит не нам, управляется извне, служит чужим интересам, а не Российской Федерации |

Как видим, рисков достаточно хотя бы для того, чтобы сначала задуматься о стратегии и необходимости той или иной технологии.

Почему не стоит сразу включаться в гонку новых технологий

Чужая повестка: цели и средства нам навязывают. По сути, мы имеем дело с классическими ложными дилеммами. Нам следовало бы задаваться не вопросом, «как быстрее внедрить блокчейн в народное хозяйство», а вопросом: «какие проблемы и задачи есть в нашем народном хозяйстве, можно ли их решить средствами ИТ и какими именно», и уж потом «а не поможет ли тут нам в чём-то и блокчейн?».

А нам навязывают, в том числе с самых высоких трибун именно первую, ложную задачу.

Мы всегда в положении догоняющего. Если постоянно задаваться вопросом, «как быстрее внедрить очередную западную технологию» (а не вопросом, какие у нас есть задачи и как их решать), то мы всегда будем в положении догоняющего, вторичного игрока. И всегда будем заимствовать чужое – потому что оно уже готово.

То есть вместо производителей, мы будем потребителями чужих технологий. И дело тут не только в том, что мы будем всё больше платить за чужое – мы будем становиться всё более зависимыми.

Углубление зависимости: цифровая экономика разовьётся, но будет принадлежать не нам. Мы уже видим примеры того, что наша экономика, «подсевшая» на технологии предыдущих цифровых гонок – технологии Микрософт, Оракл, Сименс – внезапно оказывается очень зависимой и уязвимой в новую эпоху ухудшения отношений с США.

Стоит американцам приказать – и крупные, красивые, публичные западные компании, которым мы верили, как себе, перестают выдавать обновления нашим корпорациям, отключают кредитные карты нашим банкам, отказываются работать в Крыму и т.п.

Новые технологии без должной гигиены усилят удалённый контроль и управление. Надо понимать, что все современные интернет-сервисы, смартфоны, планшеты, фитнес-браслеты, телевизоры, автомобили, самолёты, средства управления производством, прокатные станы, ЧПУ-станки и нефтедобывающие комплексы постоянно связаны с Интернетом, скачивают обновления и управляются извне. Если это американские и европейские технологии – то и управляются они из США и Европы.

И после историй с отказом иностранных производителей поддерживать проданные ими продукты мы не можем уже верить тому, что «публичная компания никогда-никогда не отключит сервис, потому что она заботится о клиентах». Публичная компания сделает так, как потребует правительство её страны.

Основные доходы ИТ уходят за рубеж. Надо понимать, что все без исключения продукты и сервисы в области информационных технологий переходят на модель подписки: даже если ты купил автомобиль, телевизор, смартфон, ты заплатил по сути только начальную сумму за инсталляцию – а потом ты продолжишь платить за подписку на обновления, ПО, расходные материалы и т.п.

И эти деньги практически не остаются в стране (за исключением относительно небольших расходов на службы продаж и поддержки).

Новый этап цифровой колонизации. Мы и так крайне зависимы от Windows, MS Office, Oracle, SAP, Facebook, Google. А если мы построим новую экономику на чужих криптовалютах, если нашим производством и транспортом станет управлять ИИ, разработанный Гуглом или Микрософтом, если мы отдадим большие данные о нашей экономике, наших АЭС и заводах, гражданах и госучреждениях западным игрокам – мы окончательно станем Цифровой колонией США.

Есть ли риск опоздать?

Мы привыкли к гонке технологий ещё со времён гонки между СССР и США. С тех времен мы помним, что в военных технологиях нельзя опаздывать. Именно ядерная гонка 1950-1980 годов дала современной России тот ядерный щит, который и сейчас позволяет нам быть независимыми.

Но что насчёт коммерческих технологий? Обязательно ли нам нужно быть «вровень» и с кем именно? Вообще-то, возможно, не все это знают, что в области ИТ мы во многом впереди многих, в том числе «развитых» государств Европы и Америки.

Например, в области широкополосного доступа в Интернет, в области оплаты услуг со смартфонов, в области мобильной связи. В 90-е мы перескочили довольно многие «малые» технологические уклады – например, факсы, пейджеры, автоответчики, которые до сих пор в ходу в США и Европе. А наши интернет-сервисы (поисковики, публичные почты, интернет-СМИ, социальные сети) не хуже американских и значительно лучше европейских и азиатских.

Это неспроста. На самом деле вовсе не все технологии, которые сейчас «на слуху», получат в будущем распространение и станут общепринятыми.

Вот как развивается почти всякая новая технология в области ИТ, согласно «кривой хайпа» от известной аналитической компании Гартнер:

Сначала новая технология вызывает пик медийной шумихи, «хайпа», раскрутки. Это то, о чём я сказала в начале. Этот пик занимает обычно 2-3 года.

Именно на пике принимаются неверные решения и тратятся огромные деньги.

Затем наступает разочарование в новинке, «пузырь лопается», и внимание к новинке падает почти до нуля. В этот момент разоряется большинство компаний и инвесторов, поверивших в новинку.

Затем ИТ-индустрия переосмысливает новинку, ищет её прагматические применения, новые компании начинаются строить на новинке настоящие, полезные сервисы и продукты.

Новинка выходит на «плато продуктивности» уже не в формате медийной приманки модной технологии, а в формате продукта. И начинает улучшать жизнь и зарабатывать деньги. Выход на плато – и есть самый лучший момент для заимствования или внедрения новинки в компаниях или госучреждениях.

К сожалению, в отношении большинства «новейших новинок», о которых мы говорим сейчас и которые считают основой будущей Цифровой экономики, можно сказать, что мы находимся на самом пике хайпа. То есть в «пузыре». Это видно невооружённым взглядом.

Наталья Касперская: необходимо минимизировать риски цифровой экономики для граждан, общества и государства

Это означает, что большинство вложенных сейчас в новинки денег будут потеряны впустую, большинство основанных компаний и начатых проектов разорятся, а выигравшими будут игроки второй волны.

Мы хорошо помним пузырь «доткомов», бум «мобильного контента», бум социальных сетей, и другие классические примеры прохождения новинок по кривой Гартнера. Но индустрия, инвесторы и даже государственные чиновники почему-то ничему не учатся на этом опыте. А опыт говорит следующее:

Опоздать особенно никуда нельзя. Средний срок выхода новинок на плато продуктивности – 4-6, иногда 7-10 лет. Например, за 10 лет существования технологии блокчейн никаких эффективных его применений, кроме изначального (криптовалют), создать, по сути, пока не удалось.

- Часть новинок вообще не взлетит (как не взлетели 3D-телевидение и виртуальная реальность, например);

- Гнаться надо не за «технологией», а за продуктом. «Голую» технологию нельзя применить в компании или госкорпорации, разве только для того, чтобы отрапортовать начальству, что менеджмент следует за модными веяниями;

- Чаще выигрывают осторожные прагматики, которые внедряют технологии от игроков второй волны, уже проверенные и развитые – и внедряют не из-за моды, а понимая конкретную пользу от внедрения. Здесь уместен упоминавшийся выше пример того, как РФ в мобильной связи перескочила сразу к стандарту GSM, миновав тех уродцев, которые до сих пор в ходу в США и Европе.

Что делать? Не поддаваться магии технологий

В условиях всеобщей медийной паники и даже истерии по поводу новейших технологий важно сохранять трезвость ума и спокойствие. Нужно помнить о следующих правилах:

• Идти не за хайпом, а от реальных потребностей общества, бизнеса и государства

• Идти не от модной «технологии», а от продукта, внедрять не «технологии», а средства повышения производительности, прозрачности управления.

• Не торопиться внедрить что угодно на пике популярности и моды, а ждать «плато производительности» новых продуктов и платформ.

• Помнить о цифровом суверенитете, как необходимом условии внедрения любых технологий.

Развивать своё

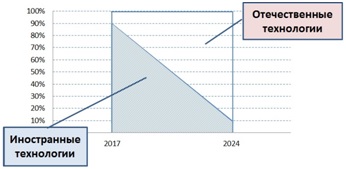

У нас поставлена задача импортозамещения в области ИТ. В идеале она могла бы выглядеть так:

В этом идеально случае от зависимости в районе 90% мы могли бы к 2024 году снизить свою зависимость от технологического импорта до 10-20%, что вполне терпимо.

Однако, в связи с тем, что на самом деле происходит постоянное появление новых технологий, реальная картина их развития будет такая:

Новые технологии вытесняют старые, а поскольку из-за спешки и моду внедряются в основном западные новинки, зависимость только растёт, превращая РФ в цифровую колонию США.

На самом деле, правильный сценарий внедрения новейших технологий должен быть таким:

Если новые технологии будут преимущественно отечественными, то к 2024 году мы как раз и получим ту самую независимость на 80-90%.

Я лично являюсь членом Экспертного совета по отечественному программному обеспечению. За прошедшие 2,5 года работы я убедилась, что у нас в стране есть огромное число интересных программных продуктов – талантливых, актуальных.

В реестре отечественного ПО уже есть более 4000 тысяч отечественных программных продуктов, покрывающих весь спектр, всю технологическую линейку, или, как любят говорить программисты, «весь стек технологий»: операционные системы для серверов, компьютеров и смартфонов, офисные приложения, графические редакторы, системы автоматического проектирования, системы АСУ ТП, средства информационной безопасности, игры, поисковые системы и т.п.

Это значит, что мы можем развивать те или иные модные новые технологии практически полностью собственными силами:

• Большие данные: это очень чувствительная сфера, создающая много рисков нарушения прав граждан на защиту личной жизни, рисков слежки со стороны глобальных компаний и спецслужб иностранных государств; поэтому нам нужно использовать только свои продукты, у нас отличная научная база; при этом необходимо законодательно обеспечить ограничение оборота больших пользовательских данных и персональных данных граждан РФ для иностранных компаний (использовать и хранить их только на территории РФ, по утверждённым в РФ регламентам).

• Искусственный интеллект: у нас есть мощная научная школа в области ИИ, много разработчиков и учёных, большое количество малых и больших компаний в этой сфере; мы можем и должны использовать только свои технологии и продукты, заказывать разработки в области ИИ отечественным университетам и компаниям.

• Интернет вещей, промышленный Интернет, радиометки RFID: у нас в этой сфере есть свои разработчики, ассоциации, разрабатываются собственные протоколы и стандарты; это крайне чувствительная и опасная сфера, поэтому нам обязательно нужно использовать свои регламенты, протоколы и технологии, прекратить бездумную инфильтрацию и диффузию в страну чужих устройств, соединённых с Интернетом, нужно проверять и «стерилизовать» импортные устройства и технологии Интернета вещей.

• Блокчейн: здесь у русских одна из лидирующих позиций в мире; нам нужно серьёзно изучать применимость этой технологии в области финансов и госуправления, использовать только отечественные реестры на основе идеологии блокчейна, с российской криптографией, нельзя внедрять никаких глобальных реестров с внешним управлением.

• Криптовалюты: это сфера, серьёзно угрожающая экономическому суверенитету РФ, имеющая большой криминальный потенциал, поэтому здесь нужна крайняя осторожность. Мы не можем допустить оборота в РФ чужих валют с неконтролируемой эмиссией, оборотом и курсом. В РФ есть много специалистов и решений финтеха и криптовалют, нам нужно создавать собственные валюты и биржи, шлюзы во внешний рынок.

Безусловно, развитие Цифровой экономики и минимизация рисков для граждан, общества и государства требуют серьёзной законодательной работы.

Цифровая экономика и процесс «дигитализации» жизни видится и как новая «воронка», втягивающая в себя всё новых жертв …. Кто в нее попал, целым (суверенным) уже не выкарабкаться. А чтоб устоять, необходимо выстраивать комплексную стратегию противодействия. Без неё, отдавшись течению, непременно в неё угодишь (https://cont.ws/@doctordragon/740390)

Законодательство и правоприменение

Есть еще один важный аспект развития новых технологий для того, чтобы предотвратить или максимально снизить, возможные риски. Это – регуляторные и законодательные ограничения. Тут, на мой взгляд, нам необходимо учитывать следующее:

• Опережающее законодательство. Нам нужно законодательство, упреждающее возникновение проблем и рисков. Чтобы не получилось, как с Интернетом, распространение которого, риски и влияние на жизнь сотен миллионов людей законодатели всего мира осознали на 10-15 лет позже, спохватились задним числом.

• «Песочницы». Для запуска новых технологий нам нужны своего рода «законодательные песочницы», отрасли или регионы, где разрешается развитие новых технологий без немедленной правовой ответственности, но под пристальным наблюдением регуляторов. Это нужно и для беспилотного транспорта, и для финтеха, и для анализа больших данных.

• Быстрое реагирование и настройка. Нам нужна процедура быстрой обратной связи, когда проблемы и риски, возникающие в области новых технологий, приводят к быстрому изменению законодательства, к постоянной точной настройке регулирования.

• Поддержка импортозамещения и цифрового суверенитета. Наше законодательство в области ИТ должно наконец стать национально-ориентированным. Нам нужно отбросить сантименты и вводить прямые ограничения конкуренции для иностранцев в области ИТ. Сейчас иностранные производители, как правило, находятся в лучшем положении, чем отечественные. Например, западные интернет-гиганты вроде Твиттера и Фейсбука не ведут здесь никакой официальной деятельности, не имеют юридических лиц или представительств – и при этом зарабатывают на нашей аудитории и ведут политическую пропаганду.

• Защита граждан и частной жизни. Нам нужен прямой запрет выкачивания больших данных о наших гражданах, обществе, экономике и государстве за рубеж.

Источник: Ivan4.ru

Жительница Новоуральска получила полгода за неуплату алиментов

Жительницу Новоуральска привлекли к уголовной ответственности за многолетнюю неуплату алиментов на общую сумму свыше 2 млн. рублей.

Суд обязал многодетную мать, лишенную родительских прав еще шесть лет назад, перечислять половину дохода на содержание детей. Но платить алименты она не стала, игнорируя судебные решения и предупреждения пристава. В прошлом году ее привлекли уже к уголовной ответственности и приговорили к исправительным работам на срок 11 месяцев.

Через несколько дней после оглашения приговора женщина внесла свой первый платеж - на сумму всего 500 рублей. После этого она вновь стала уклоняться от выплат и отбывания наказания в виде исправительных работ, что привело к замене наказания на реальный срок. Ее приговорили к 3 месяцам и 20 дням в колонии-поселении.

Но и после этого женщина не начала выплачивать долг. Тогда суд назначил ей новое наказание - полгода лишения свободы. Одновременно с ее заработка удерживается 5% в доход государства.

Фото: Борис Ярков

Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут 20 сентября

Выборы в Госдуму РФ девятого созыва пройдут 20 сентября 2026 года.

Как сообщили в ЦИК РФ, днем голосования выбрано третье воскресенье месяца, когда истекает конституционный срок, на который была избрана Дума предыдущего созыва.

Общее количество мест в нижней палате парламента остается тем же - 450 депутатов. 225 из них выберут по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам.

Кроме того, впервые в выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для этого были пересмотрены границы избирательных округов: ДНР получит 3 одномандатных округа, ЛНР - 2, Запорожская и Херсонская области - по одному.

Фото: Борис Ярков

Завод по выпуску титановых заготовок начал работу в «Титановой долине»

Исетский кузнечно-механический завод завершил строительство современного высокотехнологичного производства на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Верхней Салде.

Новый кузнечный цех занял площадь, превышающую 2 тыс. кв м. Проект был реализован за рекордные два года при сопровождении Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области, передает департамент информполитики.

«Для реализации этого масштабного проекта резидента обеспечили инженерными коммуникациями и логистической инфраструктурой. Создание комплекса полного цикла, который охватывает весь процесс - от выплавки титановых слитков до обработки готовых заготовок - это значительный вклад в развитие отечественной промышленности. Продукция завода способствует укреплению технологического суверенитета России в стратегически важных отраслях, таких как авиация, машиностроение и энергетика», - расказал губернатор Денис Паслер.

В начале года цех выйдет на полную производственную мощность, и количество рабочих мест увеличится с нынешних 39 до 115.

Фото: ДИП

10 современных художников представят свои выставки в кластере «Салют»

В Екатеринбурге в течение года 10 современных художников представят свои выставки в городском молодежном кластере «Салют».

«По аналогии с «Домной» в «Салюте» реализована возможность проводить выставки на безвозмездной основе. Для этого состоялся конкурс среди авторов, все победители которого получат поддержку в организации, проведении экспозиции и продвижении», - рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Альфия Шайхулова планирует показать не менее 30 работ, написанных за последний год. Художница изображает как узнаваемые виды Екатеринбурга, так и спальные районы. В свою очередь художник по текстилю Дарья Прохорова подготовила выставку вышивки и графики на тему русской природы и сказочных сюжетов.

20-летняя Ирина Жиделева станет самой юной участницей проекта. Художница представит живопись, графику и смешанные техники.

Фото: ДИП

Эксперты: сохранение исторической памяти требует комплексного подхода

Президент России Владимир Путин в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке - плацдарме на левом берегу Невы, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград и сыграл одну из ключевых ролей в успехе операции «Искра» в январе 1943 года. После президент посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил венок к монументу «Мать-Родина». Также глава государства в канун 81-й годовщине освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) заявил, что Россия не забудет о чудовищных преступлениях нацизма, конец которым положили бойцы и командиры Красной армии.

Члены Экспертного клуба Свердловской области рассказали ИА «Повестка дня», почему, на их взгляд, политика современной Европы по отношению к России все больше напоминает о временах нацизма, и что необходимо сделать для того, чтобы сохранить историческую память о преступлениях нацизма и не допустить их повторения.

Ревизионизм в Европе начался после распада Советского Союза, потому что ушли те участники боевых действий, кто, в том числе, сражался бок обок с советскими войсками, высказал мнение директор Центра европейско-азиатских исследований, старший преподаватель Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, лектор Общества «Знание» Андрей Русаков.

«Естественно до распада Советского Союза ни о каком пересмотре итогов Второй мировой войны разговоров даже близко не было. Они начались потом, с целью завоевания тех или иных политических позиций. Особенно остро это тренд начался с бывших прибалтийских республик. И затем некоторыми политическими силами он был подхвачен.

Мы имеем дело со сложным явлением и главным инструментом противодействия является историческая память и историческое просвещение. Ну а подвиг защитников Ленинграда, когда люди не сдались, а выдерживали такую беспрецедентную блокаду, является беспримерным подвигом стойкости перед лицом фашистской агрессии.

Борются правдой, борются историческим просвещением, борются нахождением тех здоровых сил, которые, надо отдать должное, все-таки в Европе еще остаются. Там далеко не все поддерживают этот исторический ревизионизм, и нам надо сотрудничать с теми, кто тоже готов защищать историческую память о том, что именно советский народ внес сам решающий вклад в победу над ”коричневой чумой”», - резюмировал Андрей Русаков.

Как напомнил аспирант кафедры политических наук департамента политологии и социологии УрФУ Михаил Лихачев, блокада Ленинграда стала символом мужества, несгибаемости и стойкости советского народа, когда в течении 872 дней и ночей город каждый день бился и не сдался врагу. А освобождение Освенцима 27 января 1945 года, где были обнаружены и представлены миру ужасающие преступления нацистов установлен Международным днем памяти жертв Холокоста.

«Эти события стали страшнейшими примерами геноцида, которые национал-социалисты смогли учинить на оккупированных территориях. Поэтому нельзя не согласиться со словами Владимира Путина: «Мы никогда не забудем об этих чудовищных преступлениях, конец которым положила советская Красная армия».

Сегодня, как и 80 лет назад наша Родина вновь сталкивается с новыми проявлениями неофашизма, который снова стал угрожать миру. И, казалось бы, они стали заметны не только на Украине, но и уже голос нового поколения «фашизированных» политиков слышен в странах, прошедших ужасы нацизма: Германии, Чехии, Финляндии. А также среди наших бывших союзников: Франции и Великобритании.

Можно ли сказать, что такое происходит вследствие оголтелой русофобии и полного отрицания действительности? Когда лидерам старой Европы проще признать Россию виновной во всех бедах, обвинить ее в угрозе для своего миропорядка, чтобы дальше оставаться у власти при сохранении текущих экономических и социальных проблем в странах Европы. Думаю, что да. Чтобы сохранить власть, европейские элиты выдумывают образ врага, как 80 лет назад, всячески его демонизируют, обвиняя во всех проблемах, чтобы и дальше как можно дольше властвовать в условиях проблем и европейского кризиса.

Тем не менее, нам необходимо сохранять свою собственную память и историю о преступлениях нацизма и недопущения их повторения, чтобы помнить, к чему могут привести чудовищные идеи. В частности могут помочь:

- поддержка архивов, музеев, запись свидетельств очевидцев в цифровых форматах, обеспечение доступа к историческим документам.

- интеграция объективной исторической информации о преступлениях нацизма в школьные и университетские программы, подготовка педагогов.

- сохранение и поддержание мест памяти, создание современных музейных пространств, которые эмоционально и интеллектуально вовлекают посетителей, более интересное и современное донесение - этой информации особенно для молодого поколения.

- законодательные меры против отрицания Холокоста и других преступлений нацизма, противодействие неонацистской идеологии.

- обмен опытом, совместные проекты с другими странами по сохранению памяти.

- создание качественного исторического контента для разных возрастов, использование современных технологий (виртуальные музеи, интерактивные платформы).

Тем не менее, важным при этом будет оставаться переход от формальных мероприятий к содержательному диалогу с молодежью, показать им интерес к теме. Особенно актуальным будет и противодействие попыткам фальсификации истории в информационном пространстве, где уже сейчас особенно западные страны активно переписывают исторические факты, постоянно принижая роль СССР в борьбе с Нацистской Германией.

Эффективная работа требует сочетания традиционных форм с современными подходами, учитывающими особенности восприятия информации молодежной аудиторией. Важна не только передача знаний, но и формирование ценностного отношения к истории, основанного на уважении к подвигу предков и осознании ответственности за будущее. Тогда и только тогда мы сможем сохранить ту историческую память и передать ее будущим поколениям, чтобы “Никто не будет забыт, ничто не будет забыто”», - подчеркнул эксперт.

Политическая история России XXI века продемонстрировала ход исторической колеи нашей страны - бытие именно евроазиатской державой, с необходимостью вести многовекторную внешнюю политику, ибо ориентация исключительно на одно направление может быть губительна, полагает аспирант 2 курса политологии УрФУ, преподаватель семинаров по истории России в УрГЭУ Дмитрий Чиркин.

«Несмотря на попытки сближения и создания дипломатических отношений на равных условиях с европейскими странами, в период, когда Россия активно заявила о национальных интересах в 2014 году, Европа отказалась их признавать, что и стало точкой отсчета падению качества российско-европейских отношений. Наиболее конфликтной фазы российско-европейские отношения достигли в 2022 году, когда на полях Украины в ходе СВО российская военная техника воевала против европейской. Однако, танковые бои немецкого «Леопард-2» и нашего «Т-90» являются наиболее острой, но не единственной сферой давления на Россию со стороны Европы после 2022 года. Проведение Россией СВО продемонстрировало истинную сущность так называемых «европейских ценностей» и «европейских институтов»: из России и россиян в Европейском Союзе стали строить образ врага «цивилизованного мира», удобного для проведения авторитарной внутренней политики в своих странах.

Десятилетия развития философии постмодерна, заявления о «конце истории» Фрэнсиса Фукуямы и дробление европейских обществ на многочисленные привилегированные группы меньшинств сформировали в европейских политиках и номенклатуре запрос на образ врага, на которого можно излить недовольство внутренними проблемами без страха быть обвиненным в какой-либо «-фобии» (за исключением русофобии) - и этим образом врага стали россияне. На граждан России обрушилось множество санкций как экономических (отключение России от системы SWIFT и отказ в регистрации банковских карт), так и политических (отказ согласовать визы в страны ЕС), а также из российских пользователей в западных социальных сетях сделали мишень для травли, отключив баны за оскорбления россиян. Впрочем, декларируемый отказ от российских энергоресурсов и допущение подрыва газопровода «Северный поток-2» нанесли удар и по экономике европейских стран тоже, например, повышение цен на электричество является одной из главных проблем общества в Германии. Демонизация России и россиян, а также контрпродуктивные действия на международной арене как коллективных органов европейской наднациональной бюрократии (Европейский Парламент, Еврокомиссия), так и руководства стран-локомотивов ЕС (Германия, Франция) может быть обусловлена результатом длительной идейной стагнации европейских стран. Под влиянием дискурса о «конце истории» и видении либеральной демократии как единственного политического порядка в XXI превратило правящие круги Германии, Франции, Великобритании и т.д. в заложников собственной пропаганды, так как любая альтернативная мысль подавляется, как это происходит с оппозиционными партиями в Германии и Франции.

Свердловская область в годы Великой Отечественной Войны была той частью Родины, которая «у мартеновских печей, не смыкала очей», и память о трудовом подвиге является частью уральской идентичности. В моем родном городе Верхняя Пышма стоит мемориальный знак, указывающий, что в годы войны из продукции местного медеплавильного комбината было сделано около 80% гильз для боеприпасов. Также в Сквере воинской славы расположен Вечный огонь и плиты с именами ветеранов-верхнепышминцев, что позволяет местным жителям в любое время почтить память о своём дедушке или бабушке, придя к плите. Другим важным местом памяти является музейный комплекс «Боевая слава Урала», содержащий множество единиц военной техники от самолетов до подводных лодок и торпедных катеров, включая редкие образцы и технику ленд-лиза. Рядом с музеем находится монумент «Журавли», композиционно напоминающий одноимённое стихотворение Расула Гамзатова. Экспонаты музея, экскурсии и секции позволяют привлечь внимание молодёжи к боевому подвигу предков. В университетах Екатеринбурга и Верхней Пышмы действуют студенческие поисковые отряды, выполняющие благородную миссию по возвращению имён павших защитников нашей Родины. Когда ребята по крупинкам восстанавливают личность погибшего бойца, они понимают, какой ценой далась победа над нацизмом. В УРГЭУ-СИНХ действует поисковые отряд «Честь и память», а в Техническом университете УГМК действует отряд ”Безымянный”», -рассказал Дмитрий Чиркин.

Память - это не только дань прошлому, это инструмент, который формирует ценности и поведение будущих поколений, отметила Исполнительный директор региональной общественной организации «Герои Урала», председатель координационного совета по патриотическому воспитанию Южного управленческого округа Свердловской области Наталья Шмидько.

«Возложения цветов на Невском пятачке и Пискаревском мемориале, а также слова Президента о недопустимости забвения преступлений нацизма - имеют важное воспитательное и политическое значение. Они напоминают обществу о цене победы и об ответственности перед потерянными поколениями. Одновременно это посыл о том, историческая память - это не только ритуал почитания умерших, но и фундамент формирования гражданской идентичности и коллективной ответственности. Патриотическое воспитание, построенное на критически осмысленной и документированной памяти, защищает общество от повторения трагедий и формирует зрелое государство, способное противостоять идеологиям ненависти.

К сожалению, сегодня все чаще западные политики и СМИ берут сильные исторические образы, чтобы разжечь страх или оправдать жесткие решения. Это создает ощущение «повторения», хотя это не то же самое, что нацизм, а скорее опасная политическая риторика и эмоциональные сравнения. Когда страны мало общаются и больше обвиняют друг друга, истории прошлого начинают проигрываться в современных смыслах - и это усиливает страхи и недоверие.

Важно не допускать манипуляций с памятью. Нельзя приравнивать политические споры к преступлениям нацизма - это мешает конструктивному диалогу по предотвращению новых трагедий.

Что необходимо делать, чтобы сохранить историческую память и не допустить повторения преступлений нацизма?

Нужно вести комплексную образовательную политику, где изучение истории Великой Отечественной войны и преступлений нацистов ведется системно, критически и с опорой на первоисточники. Важно развивать у молодежи навык критического анализа источников. Поддерживать музеи и мемориалы: финансировать их, сохранять архивы, оцифровывать материалы, чтобы память была доступна. Обеспечивать качественную подготовку специалистов-просветитетелей - учителя истории, воспитатели и лекторы должны обладать компетенциями чтобы освещать важные, но сложны темы. Создавать механизмы противодействия ревизионизму - научные комиссии, независимые экспертные советы, поддержку исторической науки и международных площадок памяти.

В Уральском федеральном округе реализуются комплексные проекты, направленные в том числе и на сохранение исторической памяти:

- проводятся выставки и тематические экспозиции (например, проект «Страна Героев»);

- организуются встречи студентов с ветеранами и участниками СВО;

- работают лекторские курсы и обучающие программы для желающих проводить просветительские выступления;

- в учебную и внеучебную деятельность включают материалы по истории региона и биографии выдающихся земляков Урала.

Для усиления эффекта и повышения качества работы необходимо развивать маршруты памяти и создавать цифровые гиды по памятным местам, ввести в колледжах и вузах обязательные практико ориентированные модули по истории (проектная работа, экскурсии, исследования); поощрять совместные инициативы музеев, архивов и предприятий, демонстрирующие связь исторической памяти с профессиональной деятельностью и гражданской ответственностью; регулярно оценивать эффект мероприятий с помощью опросов «до/после», чтобы объективно фиксировать рост знаний.

Патриотическое воспитание, основанное на проверенных фактах и вдумчивом осмыслении прошлого, помогает обществу не допустить повторения трагедий. В регионах, в том числе в Свердловской области, этого можно достичь сочетанием музейно просветительной работы, системного образования и активного участия «живых носителей памяти» - ветеранов, ученых, преподавателей и молодежи. Тогда память перестает быть формальной декларацией и превращается в реальный ресурс для стабильного и ответственного развития общества», - поделилась спикер.

По словам помощника руководителя Адвокатской конторы №22 «Магнат» Ярослава Колесниченко, возложение цветов президентом России Владимиром Путиным к монументу «Рубежный камень» и посещение Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге в юбилейную годовщину снятия блокады Ленинграда является важным актом памяти и данью уважения погибшим в годы Великой Отечественной войны.

«Историческая память о победе советского народа в войне имеет огромное значение для формирования национальной идентичности и воспитания патриотизма. Сравнивая современную европейскую политику с временами нацизма, необходимо отметить, что аналогии основаны на ряде сходных черт, таких как давление на Россию, санкционное давление и ограничение гуманитарных контактов. Однако прямое сравнение нынешней европейской политики с гитлеровскими режимами некорректно и недопустимо, так как современная Европа не проводит политику массового истребления и этнических чисток. Сохранение исторической памяти о преступлениях нацизма является жизненно важным вопросом для всего человечества. Национальные законы, международные соглашения и образовательные программы должны играть ведущую роль в этом процессе. Необходимо уделять особое внимание историческому образованию, воспитательной работе и мероприятиям, направленным на увековечение памяти погибших. В моем регионе проводится ряд мероприятий, направленных на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Это и организация памятных мероприятий, и воздание чести павшим героям, и установка памятников и мемориалов. Молодежь принимает активное участие в акциях памяти, что способствует формированию правильного взгляда на прошлое и воспитанию уважения к предкам», - прокомментировал эксперт.

Многие эксперты отмечают, что Европа по отношению к России вернулась к 30-40-м годам прошлого века, комментирует замруководителя Администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.

«Элементы, официальные, либо неофициальные, русофобии активно присутствовали там уже в 19-м веке и в 20-м веке. И сейчас это также получило свое развитие. Эти вопросы, кстати, достаточно много исследовал великий русский политолог и философ Александр Зиновьев. У него как раз есть целый ряд статей на тему современной русофобии и формирования нацизма в Германии.

Одним из вариантов реагирования со стороны России на формирование неонацистских организаций и в принципе элементов нацизма, связных с внешнеполитической деятельностью, это, конечно же, активное воссоздание тех событий, которые привели к Великой Отечественной войне, того урона человечеству и народам которые принесло развитие нацизма.

И один из главнейших элементов восстановления вот этой исторической памяти, это все-таки постоянное обращение к материалам Нюрнбергского суда, где на уровне государства, официальных материалов восстанавливались те основы нацистской идеологии, которые затем создали государственную нацистскую идеологию Германию. И к каким последствиям привели нацистские идеологические принципы в сфере человеконенавистничества, расизма, антисемитизма и так далее. Поэтому знание уроков прошлого, это во многом профилактика и лечение той болезни, которой сейчас больна Европа. Уроки истории в их в настоящем виде у нас преподаются и в школе, и в среднем образовании, и в вузах.

Во-вторых, у нас работает очень серьезная музейная система. У нас постоянно проводятся выставки пи экспозиции. Издается соответствующая литература, очень большое внимание современный театр уделяет опыту прошлого и истории прошлого века.

Можно сказать, что та система культуры, образования и политики, которая сейчас существует в Российской Федерации, она, конечно, предполагает прививание молодому человеку истинного знания об истории и тех событиях, которые происходили в прошлом», - прокомментировал Вадим Дубичев.

Как отметил эксперт Фонда развития гражданского общества, представитель в УрФО, член Совета Свердловского областного отделения Русского географического общества Сергей Новопашин, политика современных европейских стран действительно иногда воспринимается россиянами как напоминающая времена нацистской Германии.

«Это связано с несколькими факторами:

1. Информационная война: Современные средства массовой информации часто используют однобокую подачу информации, создавая негативный образ России. Это напоминает методы пропаганды, использовавшиеся в нацистской Германии.

2. Экономическое давление: Экономические санкции против России напоминают экономические ограничения, которые использовались против СССР в годы холодной войны и ранее.

3. Исторический ревизионизм: Попытки пересмотреть историю Второй мировой войны и роль Советского Союза в победе над нацизмом вызывают возмущение среди россиян.

4. Военная напряженность: Увеличение военного присутствия НАТО вблизи границ России создает ощущение угрозы, аналогичное ощущению, которое испытывали жители СССР перед началом Великой Отечественной войны.

Однако важно отметить, что современная Европа не является единым целым, и многие европейские страны стремятся поддерживать конструктивные отношения с Россией.

Для сохранения исторической памяти и предотвращения повторения преступлений нацизма необходимы следующие меры:

В системе образования: введение обязательных уроков истории, посвященных событиям Второй мировой войны и преступлениям нацизма.

2. Создание и поддержание памятников, музеев и мемориальных комплексов, посвященных жертвам нацизма.

3. Международное сотрудничество - совместные проекты с другими странами, направленные на сохранение памяти о Холокосте и других преступлениях нацизма.

4. Законы, запрещающие пропаганду нацизма и отрицание преступлений нацистского режима.

5. Организация дискуссий и обсуждений, направленных на повышение осведомленности населения о преступлениях нацизма.

В Свердловской области проводится ряд мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне:

1. Урок Победы: Ежегодное проведение урока, посвященного подвигу советского народа в годы войны.

2. Проведение акций, таких как «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

3. Организация экскурсий и походов по местам боевой славы, таким как памятники и мемориалы.

4. Проведение фестивалей и конкурсов, посвященных военной тематике.

5. Встречи молодежи с ветеранами войны, рассказы о фронтовых буднях и подвигах.

Эти мероприятия помогают молодым людям осознать важность сохранения исторической памяти и воспитывают чувство патриотизма и уважения к старшему поколению.

Таким образом, сохранение исторической памяти о преступлениях нацизма требует комплексного подхода, включающего образование, создание памятных мест и международное сотрудничество», - перечислил Сергей Новопашин.

По словам доктора философских наук, руководителя Экспертного Клуба Свердловской области, директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессора кафедры политических наук департамента политологии и социологии УрФУ Анатолия Гагарина, выбор агрессивной политики Европы в отношении России являются осознанным, системным и, к сожалению, неизменным на протяжении длительного времени.

«Лидеры Евросоюза, ведущих европейским держав (за исключением, пожалуй, только Венгрии и, отчасти, Сербии) и в речах и в поведении «косплеят» нацистских бонз, что не удивительно, если мы вспомним об их происхождении, их семейных корнях. Мы помним, что во время Второй мировой войны против СССР помимо Германии воевали несколько европейских стран - союзников нацистской Германии и теперь потомки этих коллаборационистов посажены на управленческие посты реализовать на практике тезисы войны против суверенной России.

Более того, эти лидеры не только не скрывают, что Европа ведет против России гибридные, когнитивные войны, но уже переходят к призывам осуществить «священную миссию» и вести реальную войну (горячую фазу Третьей мировой войны) на территории Украины и не только - с территории стран Прибалтики (отсюда призывы к блокаде Калининградской области). Правда, жесткая ирония/сарказм истории показывает, что это уже не прежние «крестовые походы», а скорее «анти-крестовые» походы.

Поэтому сейчас усилия европейской пропаганды нацелены на то, что создать соответствующую картину мира у молодых жителей Европы - и пресловутая «отмена российской культуры» при всей дикости и глупости есть один из элементов этой враждебной работы, рассчитанной на работу «в долгую», на следующее поколение европейцев. Пример Украины, за 30 лет создавшей «майдановых манкуртов», показывает, что такой процесс дает свои ядовитые плоды.

Для того чтобы сохранить историческую память о преступлениях нацизма и не допустить их повторения нужно реализовать комплекс предложений. Я поддерживаю идею о создании Музея Нюрнбергского процесса, и, конечно, Музея геноциду советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны - ведь именно наш народ выстоял в этой войне с огромными человеческими жертвами. И наши музеи сейчас проводят выставки экспозиций в рамках проекта «Без срока давности». В Свердловской области регулярно проходят мероприятия в память о подвигах нашего народа и геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

В Свердловской области запущена уникальная программа подготовки лекторов по патриотическому просвещению. Она предназначена для ветеранов СВО и других боевых действий, а также членов их семей. Профессионально подготовленные лекторы будут рассказывать о героических страницах истории России и ее роли в сохранении общемировых культурно-нравственных ценностей в школах, вузах, на заводах и других предприятиях и организациях. Новый курс носит название «Лектор патриотического просвещения» и разработан специалистами российского Общества «Знание», региональной социально-патриотической общественной организации «Герои Урала» и Уральского института управления - филиала РАНХиГС при поддержке фонда «Защитники Отечества». Программа состоит из лекций об истории становления современной России, ее суверенитете и роли в сохранении культурно-исторических ценностей и духовно-нравственных традиций. Отдельное внимание уделено фактам и домыслам вокруг специальной военной операции, важности критического мышления и проверки информации, а также навыкам ораторского мастерства и методологии работы с молодежью», - подытожил Анатолий Гагарин.

Фото: Борис Ярков

Уральские эксперты рассказали о механизмах самореализации молодежи

Формирование образа будущего России становится ключевой задачей современной государственной кадровой политики. Приоритетом является системное вовлечение активной студенческой молодежи во все сферы жизни страны - для обеспечения преемственности ценностей и устойчивого развития.

Члены Экспертного клуба Свердловской области рассказали ИА «Повестка дня», что, на их взгляд, является главным фактором успеха для личной и профессиональной реализации студента, и какие конкретные механизмы вовлечения и самореализации молодежи существуют в регионе.

Екатеринбург может по праву считаться на сегодняшний момент одной из студенческой столицы нашей страны, полагает директор Центра европейско-азиатских исследований, старший преподаватель Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, лектор Общества «Знание» Андрей Русаков.

«Сейчас существуют и разрабатываются различные формы, но прежде всего, конечно, это вовлечение студентов в активную практику, в реальную действительность. Чтобы дальнейшее учебная жизнь полностью совпадала с потребностями производства из реального сектора экономики.

На сегодняшний момент один из модельных кузов, который взят за образец работы, это наш Уральский федеральный университет. Также становится одним из мощных вузов Среднего Урала Уральский государственный педагогический университет. Там очень тесная связка с реальными образовательными стандартами, реальной жизнью.

Поэтому новые формы работы со студентами будут во многом обсуждаться в рамках Всемирного форума молодежи, который будет проходить у нас в этом году. Я полагаю, что это тоже одна из самых активных форм работы со студентами», - сказал Андрей Русаков.

Студенты как социальная группа является ключевым элементом развития современного общества, начиная со второй половины XIX века, комментирует аспирант 2 курса политологии УРФУ, преподаватель семинаров по истории России в УрГЭУ Дмитрий Чиркин.

«Студенты, являясь частью молодежи, обладают значительным потенциалом и энергией для преобразования страны В то же время, как показала история, именно в студенческой среде могут распространяться протестные или радикальные настроения, как показала отечественная история («хождение в народ» и «народники» в 1860-1870-х гг.), так и зарубежная (студенческие протесты во Франции 1968 года). Общественная активность студенчества связана с особым социальным положением молодых людей – многие, покинув родной дом для обучения, теряют связь с традиционными авторитетами в виде родителей или местных сообществ, и ищут новые авторитеты с медиасреде. Задачей государства и университетов является перенаправление энергии студенческой молодёжи в позитивное русло.

Екатеринбург является одним из главных центров притяжения студенческой молодёжи в нашей стране - в городе расположено 29 высших учебных заведений, способных принимать 140 тысяч студентов.

В ХХI веке для успешной учебной и будущей профессиональной деятельности студента необходимо быть готовым к постоянному самосовершенствованию и освоению новых навыков. Не менее важно и умение выстраивать социальные связи. В университете, я получил высшее образование, в УРФУ, есть возможности для реализации всех вышеупомянутых качеств: клубы иностранных языков, студенческие отряды, Союз студентов, студенческие газеты. Другим актуальным навыком студента нашего времени является цифровая грамотность, с которой я смог ознакомиться на курсах повышения квалификации по изучению языка программирования Python, обучаясь в магистратуре по специальности «Политология». Для будущей карьеры и самореализации студента имеет также значение и практическое применение его навыков, и обретение положительной репутации у потенциальных работодателей. Эффективным стимулом для студентов решать практические задачи с перспективой карьерного роста является олимпиада «Я-профессионал», которая так же даёт дополнительные баллы для участия в конкурсе «Лучший выпускник УРФУ».

Основываясь на опыте преподавания истории России и основ российской государственности, на мой взгляд, ключевым подходом к образованию и работе со студентами может стать метод проектного обучения, когда студенты не только изучают учебные материалы, но и создают нечто новое, творческое. Например, в рамках преподавания ОРГ проектом для студентов может быть концепция увековечивания вклада родного города в историю России с перспективой привлечения инвестиций в свой город. Проект развивает несколько компетенций у учащихся - коммуникация, командная работа, изучение истории малой Родины, а также экономическое мышление», - прокомментировал спикер.

По словам аспиранта кафедры политических наук департамента политологии и социологии УрФУ Михаила Лихачева, молодежь - это наше будущее, те, кто впоследствии встанут во главе государственных, экономических, технологических, научных и других решений и открытий.

«Поэтому каждому государство важно создать такие условия, которые бы позволили молодым людям реализовываться в профессиональной деятельности. На мой взгляд, главным фактором успеха для реализации студента могут выступать:

адаптивность и обучаемость - способность быстро осваивать новые навыки в условиях меняющегося рынка труда;

целеполагание и саморефлексия - умение ставить осмысленные цели и корректировать траекторию развития;

междисциплинарное мышление - интеграция знаний из разных областей для решения комплексных задач;

эмоциональный интеллект - управление собственными эмоциями и построение эффективных коммуникаций

Свердловская область же предлагает широкий спектр развития молодежных компетенций, в частности можно отметить:

«Проектная смена» УрФУ и другие проектные школы

Региональный чемпионат WorldSkills Russia

Молодежный клуб Русского географического общества на Урале

Программа «Уральская проектная смена» в Сириусе

Предпринимательские инициативы

Акселератор «Стартап-студия УрФУ»

Конкурс «Молодой предприниматель Свердловской области»

Фонд «Иннопром»

Молодежный парламент Свердловской области

Программа «Молодежь и город»

И множество других. Регион активнейшим образом вовлечен в работу со студентами и молодежью, предоставляя большое количество площадок и возможностей для реализации компетенций.

Таким образом, можно сказать, что эффективная работа со студентами требует перехода от разрозненных мероприятий к целостной системе развития человеческого капитала, где образование, практика и самореализация образуют непрерывный цикл, учитывающий как личные устремления молодежи, так и стратегические потребности региона, которые впоследствии смогут позитивно сыграть на образе самой Свердловской области, так и принести позитивные результаты уже в общероссийском формате», - заключил эксперт.

Как отметил помощник руководителя Адвокатской конторы №22 «Магнат» Ярослав Колесниченко, формирование образа будущего России неразрывно связано с активной позицией и профессиональными качествами молодого поколения.

«Студенты выступают не только объектом образовательной политики, но и субъектом развития страны, формирующими общественное сознание и принимающими участие в формировании будущей реальности. Главным фактором успеха для личного и профессионального роста студента, несомненно, является качественное образование и возможность приобретения прикладных навыков. Современное российское законодательство устанавливает гарантии получения бесплатного высшего образования, оплачиваемого государством, что позволяет молодым людям развиваться и достигать успехов в выбранной специальности. Кроме того, создание благоприятных условий для трудовой деятельности и мотивации студентов к труду является ключевым моментом. Законодательство Российской Федерации предусматривает льготы и преимущества для студентов, занятых научной работой, стипендии и гранты, что создает стимулы для дальнейшей карьеры и профессиональной самореализации. Конкретные механизмы вовлечения молодежи в общественно полезную деятельность зависят от региона. Многие регионы вводят особые программы поддержки талантливой молодежи, предоставляют субсидии на жилье, предлагают разнообразные формы стажировок и практику, что облегчает переход студентов от учебы к профессиональной деятельности. Совершенствование работы со студентами требует постоянного мониторинга и коррекции существующей системы образования, а также формирования партнерских отношений между вузами, работодателями и правительством. Совместные проекты, конкурсы, соревнования и научные мероприятия способствуют повышению квалификации студентов и лучшему пониманию потребностей рынка труда», - отметил спикер.

По словам замруководителя Администрации губернатора Свердловской области Вадима Дубичева, уже выработались традиционные формы понимания того, как студенту выстроить свою жизнь в целях успешной последующей и карьеры, и личной жизни.

«В принципе два главных составляющих, которые никем не оспариваются, это:

- получение максимального количества компетенций по тем специализациям, которые для себя выбрал студент для учебы.

И второе - это максимально активная общественная жизнь, не важно, какого характера - спортивного, культурного, что помогает выстроить социальные связи и набраться компетенциями именно в коммуникативной среде. Стать успешным, креативным, ярким человеком, умеющим выстраивать личные отношения с другими людьми. Это всегда было, есть и будет главным ключом к последующему успеху.

В Свердловской области, соответственно, учитывая нестандартный характер Екатеринбурга с его огромным количеством вузов и большим количеством студентов, все возможности для реализации этих сценариев есть.

Наши вузы вполне на приличном уровне компетенций и в российском масштабе. И в то же время в каждом вузе выстраиваются свои возможности организации в сфере общественной жизни. Будь это спорт, культура, какие-то волонтерские движения и так далее. Как всегда все зависит от личной мотивации и заинтересованности самого студента», - сказал Вадим Дубичев.

Эксперт Фонда развития гражданского общества, представитель в УрФО, член Совета Свердловского областного отделения Русского географического общества Сергей Новопашин подчеркнул, что вовлечение молодежи в формирование образа будущего России требует комплексного подхода, включающего образовательные, культурные и социальные инициативы.

«Рассмотрим вкратце некоторые стратегии и инструменты, которые могут способствовать активному участию молодежи в процессе построения будущего страны:

1. Создание условий для раннего выбора профессий и направления карьеры, позволяющее молодым людям осознать свои возможности и перспективы.

2. Поддержка проектной активности студентов, реализация социально значимых инициатив и исследовательских проектов.

3. Использование современных цифровых платформ и интерактивных методов обучения, позволяющих повышать интерес и мотивацию учащихся.

4. Активное привлечение студентов к международным программам обмена и сотрудничества, расширение кругозора и знакомство с передовым зарубежным опытом.

5. Историко-культурные акции: Акцент на сохранение исторического наследия и воспитание патриотизма, популяризацию достижений отечественной культуры и науки.

Среди спектра социальных инициатив отметим:

1. Развитие добровольческого движения, поддержка молодежных организаций и активистов, участвующих в социальной сфере.

2. Организация спортивных соревнований и фестивалей, способствующих укреплению здоровья и развитию командного духа.

3. Привлечение молодежи к охране природы и экологическим проектам, формирование экологической ответственности.

4. Формирование клубов и дискуссионных площадок, посвященных обсуждению политических и экономических вопросов, способствующих развитию критического мышления и гражданских компетенций.

5. Повышение уровня информированности и вовлеченности молодежи в политические процессы, организация акций гражданского контроля и мониторинга выборов.

Эти меры позволят создать условия для эффективного взаимодействия молодежи с государством и обществом, обеспечивая активное участие нового поколения в формировании позитивного образа будущего России.

Главными факторами успешной личной и профессиональной реализации студентов в данной связи видятся следующие направления:

1. Ранняя профессиональная ориентация и осознанный выбор будущей профессии.

2. Реализация студенческих проектов и участие в реальных производственных процессах, что помогают молодым специалистам приобрести практические навыки и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

3. Умение эффективно планировать свое время и распределять приоритеты позволяет студентам успешно совмещать учебу, работу и личную жизнь.

4. Участие в молодежных организациях и инициативах способствует развитию лидерских качеств и формированию активной гражданской позиции.

5. Современные студенты должны владеть цифровыми технологиями и уметь применять их в своей профессиональной деятельности.

В Свердловской области действуют следующие программы и проекты, направленные на поддержку и развитие молодого поколения:

1. Молодежные советы при вузах, колторые способствуют вовлечению студентов в процессы принятия решений и позволяют реализовать собственные инициативы.

2. Программы наставничества – что позволяют студентам получать ценные знания и опыт от опытных профессионалов.

3. Конкурсы и гранты, стимулирующие студентов развивать творческие способности и реализовывать научные исследования.

4. Регулярное проведение стажировок и практических занятий помогает студентам лучше адаптироваться к реальной рабочей среде.

5. Проведение семинаров, конференций и форумов позволяет обмениваться опытом и знаниями среди студентов и преподавателей.

Для повышения эффективности работы со студентами целесообразно внедрять такие меры, как:

1. Создание единой информационной площадки

2. Организация регулярных встреч представителей работодателей и администрации региона с учащимися для решения текущих вопросов и проблем.

3. Постоянный мониторинг спроса на квалифицированные кадры позволит своевременно реагировать на изменения и формировать учебные планы, соответствующие потребностям экономики.

4. Стимулирование разработки новых технологий и научных исследований, способствующих повышению конкурентоспособности региона.

5. Привлечение студентов к участию в социальных проектах и благотворительных акциях, формирующих ответственное отношение к обществу и окружающей среде.

Таким образом, эффективное взаимодействие государства, бизнеса и образовательной системы способно обеспечить гармоничное развитие будущих поколений и укрепление позиций России на международной арене», - перечислил эксперт.

По словам доктора философских наук, руководителя Экспертного Клуба Свердловской области, Директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессора кафедры политических наук департамента политологии и социологии УрФУ Анатолия Гагарина, главным фактором успеха для личной и профессиональной реализации студента является системное сочетание творческих идей, умений, навыков реализации этих идей/проектов, волевых интенций, ответственности за свои действия, прогнозирование развития ситуаций, связанных с собственной деятельностью.

«Таким образом, студент - это «не навсегда», это важная ступень в жизненной эволюции молодого человека. Уместно вспомнить фразу из «Мартовских ид» Торнтона Уайлдера - «Ответственность и есть свобода; чем больше решений ты вынужден сам принимать, тем больше ты ощущаешь свободу выбора». И современная молодежь начинает это понимать все более ясно - вижу это по поведению современных студентов.

В Свердловской области действуют следующие механизмы вовлечения и самореализации молодежи:

Национальный проект «Молодежь и дети». С 1 января 2025 года проект внедрен на всей территории России и направлен на создание благоприятной среды для развития талантов и самореализации населения в возрасте от 14 до 35 лет. В рамках нацпроекта действует ряд федеральных программ: «Россия - страна возможностей», «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности) и другие.

Конкурс на соискание премий губернатора для молодых учёных. Мероприятие способствует развитию научной мысли, стимулирует инновационные исследования и помогает формировать новое поколение профессионалов, готовых решать сложные задачи и вносить вклад в развитие региона и страны. Недавно Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о присуждении премий ученым до 35 лет. Лауреатами стали авторы 20 работ фундаментального и прикладного характера в области математики, экологии, машиностроения, медицины, инженерных, технических, гуманитарных и других областей наук. Они получат по 300 тыс. рублей. Это Василий Милютин из Института физики металлов УрО РАН, который исследует магнитомягкие сплавы для электротехники.

Результаты его работы позволили повысить эффективность электротехнических устройств при меньшем потреблении электроэнергии. Часть разработок молодого уральца уже внедрена в отечественную промышленность.

Константин Саватеев из УрФУ создает соединения для лекарств против диабета, вирусных инфекций и онкологии. Одно из них легло в основу противовирусного препарата, который сейчас проходит клинические испытания.

Даниил Корнилов из Уральского государственного медицинского университета на основе российских компонентов разработал первую отечественную тест-систему для ранней диагностики рака молочной железы. Впереди разработку ждут клинические исследования.

Открытие молодежного кластера «Салют» (помимо успешно работающего кластера «Домна») Здесь уральцы могут предлагать, разрабатывать и продвигать собственные уникальные идеи и решения.

Проведение спортивных фестивалей, форумов, конкурсов, образовательных семинаров, чемпионатов, слетов. Такие мероприятия помогают каждому реализовать свой потенциал, открыть в себе талант, завести друзей, найти достойную работу и состояться как личность на территории родного края.

Поддержка молодежных инициатив. Например, «Банк молодежных инициатив», который позволяет ребятам получить гранты для физических лиц. Во многих городах области участвовать в нем можно уже с 14 лет.

В сентябре 2026 года Екатеринбург станет городом-организатором Международного фестиваля молодежи, который соберет более 10 тысяч участников со всего мира.

В работе Экспертного клуба Свердловской области молодежь активно участвует в обсуждениях - на заседаниях, изучает тенденции и проводит анализ социально-политических процессов в регионе и в федеральном округе, комментирует актуальные темы федерального и регионального значения, предлагает решения проблем, участвует в выработке рекомендаций для органов власти», - резюмировал Анатолий Гагарин.

Фото: Борис Ярков

На реализацию программы «Развитие культуры в Свердловской области» направлено 8,3 млрд

На реализацию госпрограммы «Развитие культуры в Свердловской области» в этом году направлено 8,3 млрд. рублей.

Средства направлены, в том числе на реализацию федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», передает департамент информполитики. Кроме того, программа будет продлена на три года.

В этом году планируется модернизация домов культуры в Артемовском, Североуральске, Туринске и деревне Мостовка (Тавдинский округ), а также обновление трех библиотек, включая Свердловскую областную специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих им. Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге.

Помимо этого, начнется капремонт Нижнетагильской филармонии, модернизация Костинского историко-художественного музея в Алапаевском районе, обновление техники в музеях Лесного и Невьянска, обновление основной сцены Свердловской музкомедии.

Также по модельному стандарту переоснастят муниципальные библиотеки в Сысерти, Екатеринбурге, Верхней Салде, Красноуральске и поселке Валериановск.

В Первоуральске, поселке Монетном и селе Ницинское откроются детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры.

Фото: Борис Ярков

Уральцев предупреждают о сильных снегопадах

ГУ МЧС по Свердловской области выступило с предупреждением о сильных осадках.

Как сообщают синоптики, 4 февраля местами в регионе ожидается сильный снег. В связи с непогодой уральцев призывают соблюдать меры предосторожности.

Об экстренных происшествиях необходимо сообщать по номеру 101 или 112.

Фото: Борис Ярков

Еще одна авиакомпания запускает авиасообщение между Екатеринбургом и Ташкентом

Еще одна авиакомпания запускает прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Ташкентом.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово, с апреля на выполнение рейсов получила разрешение авиакомпания из Узбекистана Fly One Asia. Полеты будут выполняться на Airbus A-320.

Сейчас в Узбекистан из уральской столицы выполняют рейсы «Уральские авиалинии» и Uzbekistan Airways.

Фото: Борис Ярков

Мошенники стали красть доступ к «Госуслугам» под предлогом проверки счетчиков воды

Россиян предупредили о мошенниках, которые пытаются завладеть аккаунтами на портале «Госуслуги» с помощью ссылки на чат-бот в Telegram якобы для проверки счетчиков воды.

Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, ссылка на мошеннического чат-бота распространяется в поддельных домовых чатах. Злоумышленники утверждают, что для проверки счетчиков нужно пройти регистрацию в «официальном чат-боте» и подтвердить данные.

После перехода по ссылке бот запрашивает номер телефона, а затем человеку приходит цифровой код якобы для того, чтобы зафиксировать дату визита специалиста. На деле это код для доступа к аккаунту на «Госуслугах».

Фото: Борис Ярков