Искушение цифровой экономикой

Как известно, в июле 2017 года Правительство, по сообщению ТАСС, утвердило программу "Цифровая экономика", однако сама программа обозначила только направления развития. Конкретные мероприятия будут зафиксированы в трехлетних планах мероприятий по каждому направлению. Детали четырех утвержденных документов стали известны только 9 января, и 2018 год видится как первый полноценный год реализации этой программы.

Владимир Иванов, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН: "Цифровая экономика – это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность" (ria.ru)

Программа рассчитана до 2024 года включительно и состоит из пяти направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре.

Искушение цифровой экономикой. Источник: https://cont.ws/@doctordragon/740390

Цифровая экономика (ЦЭ), вместе с «дигитализацией» повседневной жизни, становится мировой реальностью. Безусловно, ЦЭ подразумевает оцифровку всех сфер человеческой жизнедеятельности. Однако, здесь, наряду с выгодами и плюсами для человечества в целом и для суверенных государств в частности, кроется ряд рисков и опасностей.

Свое видение проблем, связанных с вхождением России в новую, цифровую экономическую реальность, озвучила Наталья Касперская, генеральный директор группы компаний InfoWatch, одна из наиболее известных, авторитетных и влиятельных персон в российской ИТ-индустрии.

Нас всех в последние два-три года буквально захлестнул поток новейших технологий со страниц медиа. Мы постоянно слышим следующие уже знакомые до оскомины фразы: «новый технологический уклад», «индустрия четыре ноль», «новые технологии изменят мир», «экономика внимания», «экономика обмена», «устранение посредников» и т.п. Им сопутствуют статьи, доклады и новости о технологических прорывах, которые «изменят мир», как то:

• Искусственный интеллект (далее – ИИ)

• Большие данные

• Блокчейн

• Криптовалюты

• Беспилотный транспорт

• Интернет вещей

• Телемедицина

• Мессенджеры

• Виртуальная реальность

• Уберизация

И так далее.

Чем же плоха эта гонка за новейшими новинками?

Чужой квест

Цели «прогресса» придумывает и «подсказки квеста» выкладывает кто-то другой, а не мы. Ещё два-три года назад никто не знал, что блокчейн или искусственный интеллект – это наше всё, что это единственное возможное будущее (тогда, если помните, все молились на «стартапы»).

А теперь это настолько же очевидно, как то, что Земля имеет форму шара и вращается вокруг Солнца. Откуда это взялось? Мы, в России, этого точно не вводили в дискурс и не закладывали в планы развития экономики. Тогда кто?

«Евангелисты новинок» вдохновенно их втюхивают. В медийном пространстве внезапно появилось множество людей (очень часто – гуманитариев, журналистов, банкиров), которые вдруг оказались певцами и знатоками новых технологий.

Люди, в жизни не написавшие ни строчки кода и «владеющие технологиями» на уровне вызова «Убера» и написания постов со смартфона в модный мессенджер, внезапно стали знатоками и учат прогрессу нас всех - «ретроградов» и «консерваторов».

И многие ответственные люди, что называется, «ведутся» на это медийное давление.

Шумиха в прессе мешает трезво оценивать пользу технологий. Очень многие люди крайне медийно зависимы. Это касается и депутатов, и чиновников, и менеджеров крупного бизнеса. Не могут же все газеты и социальные сети ошибаться в том, что надо для всеобщего счастья сделать на блокчейне всё! И вот уже созываются важные совещания, составляются планы для регионов по внедрению новейших веяний и т.п.

При этом нагнетается истерия уходящего поезда: все уже там, одни мы опаздываем.

Специально создаётся ощущение, что главное – не опоздать. Чиновников, законодателей откровенно «прессуют» как можно быстрее принимать законы и внедрять новейшие технологии. Потому что якобы иначе всё пропало, остались буквально считанные недели.

Эта неестественная спешка и медийная «накачка» выдувает из голов ненужные мысли, не даёт времени задуматься и трезво оценить необходимость нового и риски.

Риски новой технологии сознательно замалчиваются или не обсуждаются. Довольно большой пласт уже известных проблем и рисков, связанных с криптовалютами, ИИ, блокчейном, Интернетом вещей просто не получает прессы, не обсуждается на профильных площадках и в Госдуме. Обсуждаются только сверкающие перспективы.

В результате происходит массовое бездумное заимствование чужого, опасного и ненужного. Обычный связанный список, пригодный только для очень формальных и узких применений (имеется в виду блокчейн) вдруг оказывается применим где угодно – нотариат, медицина, выборы, госзакупки, земельный кадастр, государственное управление. Искусственному интеллекту, оказывается, надо как можно быстрее поручить всё что угодно, включая сферы высокой человеческой ответственности: безопасность, транспорт, медицину и суды.

Возможности и риски

Я четверть века занимаюсь информационной безопасностью. Сейчас являюсь главой Рабочей группы Программы «Цифровая экономика» по направлению «Информационная безопасность».

Информационная безопасность, в первую очередь, изучает технологические риски, а также приёмы людей, которые пытаются воспользоваться уязвимостями и незаконными возможностями новых технологий – и, наконец, методы, которыми можно противостоять этим людям и этим рискам.

Поэтому я смотрю на очередную волну «новых технологий» (уже четвёртую на моей памяти с начала 1990-х) с точки зрения сопутствующих им рисков.

Да, новые возможности – это хорошо. Но, как и в реальной жизни – каждой возможности всегда соответствует риск:

|

Возможности новых технологий |

|

Риски внедрения новых технологий |

|

Новые впечатляющие технологии, прорыв в ИИ, Интернете вещей, финтехе, анализе больших данных |

|

Быстрое навязывание и заимствование западных технологий, деградация собственных компетенций |

|

Новые функции, возможности общения, ускорение коммуникаций и платежей, новый уровень комфорта |

|

Новые уязвимости, закладки, слежка, утечки персональных данных, потеря тайны личной жизни |

|

Новые рынки, новые бизнес-модели, новые большие компании, новые массовые сервисы и информационные услуги |

|

Риск быстрого захвата новых рынков транснациональными компаниями |

|

Рост производительности труда, рост эффективности, внедрение ИИ, автоматизация, роботизация |

|

Потеря рабочих мест, безработица, социаль-ная напряжённость, возникновение слоя тунеядцев |

|

«Экономика обмена», исчезновение посредников, повышение скорости и стандартизации услуг, уберизация медицины, образования, транспорта, сферы услуг |

|

Юридическая неопределённость, этические проблемы, рост мошенничеств, снижение качества и ответственности, «роботизация» людей, рост социального отчуждения |

|

Большие данные, анализ персональных данных, электронная идентификация и аутентификация личности, электронный двойник гражданина |

|

Исчезновение приватности, навязчивая реклама, новый цифровой тоталитаризм, утечка персональных данных граждан за границу к мощным иностранным игрокам. |

|

Инвестиции, стартапы, новые деньги, новые индустрии, «перелицовка» традиционных индустрий |

|

Захват экономики более сильными и богатыми иностранными игроками. Внешнее управление экономикой. |

|

Итог: новый технологический уклад, новая цифровая экономика, новое лицо традиционной индустрии и сельского хозяйства, государственного управления |

|

Итог: новая стадия Цифровой колонизации. новая цифровая экономика принадлежит не нам, управляется извне, служит чужим интересам, а не Российской Федерации |

Как видим, рисков достаточно хотя бы для того, чтобы сначала задуматься о стратегии и необходимости той или иной технологии.

Почему не стоит сразу включаться в гонку новых технологий

Чужая повестка: цели и средства нам навязывают. По сути, мы имеем дело с классическими ложными дилеммами. Нам следовало бы задаваться не вопросом, «как быстрее внедрить блокчейн в народное хозяйство», а вопросом: «какие проблемы и задачи есть в нашем народном хозяйстве, можно ли их решить средствами ИТ и какими именно», и уж потом «а не поможет ли тут нам в чём-то и блокчейн?».

А нам навязывают, в том числе с самых высоких трибун именно первую, ложную задачу.

Мы всегда в положении догоняющего. Если постоянно задаваться вопросом, «как быстрее внедрить очередную западную технологию» (а не вопросом, какие у нас есть задачи и как их решать), то мы всегда будем в положении догоняющего, вторичного игрока. И всегда будем заимствовать чужое – потому что оно уже готово.

То есть вместо производителей, мы будем потребителями чужих технологий. И дело тут не только в том, что мы будем всё больше платить за чужое – мы будем становиться всё более зависимыми.

Углубление зависимости: цифровая экономика разовьётся, но будет принадлежать не нам. Мы уже видим примеры того, что наша экономика, «подсевшая» на технологии предыдущих цифровых гонок – технологии Микрософт, Оракл, Сименс – внезапно оказывается очень зависимой и уязвимой в новую эпоху ухудшения отношений с США.

Стоит американцам приказать – и крупные, красивые, публичные западные компании, которым мы верили, как себе, перестают выдавать обновления нашим корпорациям, отключают кредитные карты нашим банкам, отказываются работать в Крыму и т.п.

Новые технологии без должной гигиены усилят удалённый контроль и управление. Надо понимать, что все современные интернет-сервисы, смартфоны, планшеты, фитнес-браслеты, телевизоры, автомобили, самолёты, средства управления производством, прокатные станы, ЧПУ-станки и нефтедобывающие комплексы постоянно связаны с Интернетом, скачивают обновления и управляются извне. Если это американские и европейские технологии – то и управляются они из США и Европы.

И после историй с отказом иностранных производителей поддерживать проданные ими продукты мы не можем уже верить тому, что «публичная компания никогда-никогда не отключит сервис, потому что она заботится о клиентах». Публичная компания сделает так, как потребует правительство её страны.

Основные доходы ИТ уходят за рубеж. Надо понимать, что все без исключения продукты и сервисы в области информационных технологий переходят на модель подписки: даже если ты купил автомобиль, телевизор, смартфон, ты заплатил по сути только начальную сумму за инсталляцию – а потом ты продолжишь платить за подписку на обновления, ПО, расходные материалы и т.п.

И эти деньги практически не остаются в стране (за исключением относительно небольших расходов на службы продаж и поддержки).

Новый этап цифровой колонизации. Мы и так крайне зависимы от Windows, MS Office, Oracle, SAP, Facebook, Google. А если мы построим новую экономику на чужих криптовалютах, если нашим производством и транспортом станет управлять ИИ, разработанный Гуглом или Микрософтом, если мы отдадим большие данные о нашей экономике, наших АЭС и заводах, гражданах и госучреждениях западным игрокам – мы окончательно станем Цифровой колонией США.

Есть ли риск опоздать?

Мы привыкли к гонке технологий ещё со времён гонки между СССР и США. С тех времен мы помним, что в военных технологиях нельзя опаздывать. Именно ядерная гонка 1950-1980 годов дала современной России тот ядерный щит, который и сейчас позволяет нам быть независимыми.

Но что насчёт коммерческих технологий? Обязательно ли нам нужно быть «вровень» и с кем именно? Вообще-то, возможно, не все это знают, что в области ИТ мы во многом впереди многих, в том числе «развитых» государств Европы и Америки.

Например, в области широкополосного доступа в Интернет, в области оплаты услуг со смартфонов, в области мобильной связи. В 90-е мы перескочили довольно многие «малые» технологические уклады – например, факсы, пейджеры, автоответчики, которые до сих пор в ходу в США и Европе. А наши интернет-сервисы (поисковики, публичные почты, интернет-СМИ, социальные сети) не хуже американских и значительно лучше европейских и азиатских.

Это неспроста. На самом деле вовсе не все технологии, которые сейчас «на слуху», получат в будущем распространение и станут общепринятыми.

Вот как развивается почти всякая новая технология в области ИТ, согласно «кривой хайпа» от известной аналитической компании Гартнер:

Сначала новая технология вызывает пик медийной шумихи, «хайпа», раскрутки. Это то, о чём я сказала в начале. Этот пик занимает обычно 2-3 года.

Именно на пике принимаются неверные решения и тратятся огромные деньги.

Затем наступает разочарование в новинке, «пузырь лопается», и внимание к новинке падает почти до нуля. В этот момент разоряется большинство компаний и инвесторов, поверивших в новинку.

Затем ИТ-индустрия переосмысливает новинку, ищет её прагматические применения, новые компании начинаются строить на новинке настоящие, полезные сервисы и продукты.

Новинка выходит на «плато продуктивности» уже не в формате медийной приманки модной технологии, а в формате продукта. И начинает улучшать жизнь и зарабатывать деньги. Выход на плато – и есть самый лучший момент для заимствования или внедрения новинки в компаниях или госучреждениях.

К сожалению, в отношении большинства «новейших новинок», о которых мы говорим сейчас и которые считают основой будущей Цифровой экономики, можно сказать, что мы находимся на самом пике хайпа. То есть в «пузыре». Это видно невооружённым взглядом.

Наталья Касперская: необходимо минимизировать риски цифровой экономики для граждан, общества и государства

Это означает, что большинство вложенных сейчас в новинки денег будут потеряны впустую, большинство основанных компаний и начатых проектов разорятся, а выигравшими будут игроки второй волны.

Мы хорошо помним пузырь «доткомов», бум «мобильного контента», бум социальных сетей, и другие классические примеры прохождения новинок по кривой Гартнера. Но индустрия, инвесторы и даже государственные чиновники почему-то ничему не учатся на этом опыте. А опыт говорит следующее:

Опоздать особенно никуда нельзя. Средний срок выхода новинок на плато продуктивности – 4-6, иногда 7-10 лет. Например, за 10 лет существования технологии блокчейн никаких эффективных его применений, кроме изначального (криптовалют), создать, по сути, пока не удалось.

- Часть новинок вообще не взлетит (как не взлетели 3D-телевидение и виртуальная реальность, например);

- Гнаться надо не за «технологией», а за продуктом. «Голую» технологию нельзя применить в компании или госкорпорации, разве только для того, чтобы отрапортовать начальству, что менеджмент следует за модными веяниями;

- Чаще выигрывают осторожные прагматики, которые внедряют технологии от игроков второй волны, уже проверенные и развитые – и внедряют не из-за моды, а понимая конкретную пользу от внедрения. Здесь уместен упоминавшийся выше пример того, как РФ в мобильной связи перескочила сразу к стандарту GSM, миновав тех уродцев, которые до сих пор в ходу в США и Европе.

Что делать? Не поддаваться магии технологий

В условиях всеобщей медийной паники и даже истерии по поводу новейших технологий важно сохранять трезвость ума и спокойствие. Нужно помнить о следующих правилах:

• Идти не за хайпом, а от реальных потребностей общества, бизнеса и государства

• Идти не от модной «технологии», а от продукта, внедрять не «технологии», а средства повышения производительности, прозрачности управления.

• Не торопиться внедрить что угодно на пике популярности и моды, а ждать «плато производительности» новых продуктов и платформ.

• Помнить о цифровом суверенитете, как необходимом условии внедрения любых технологий.

Развивать своё

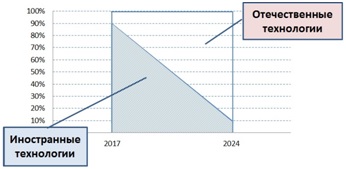

У нас поставлена задача импортозамещения в области ИТ. В идеале она могла бы выглядеть так:

В этом идеально случае от зависимости в районе 90% мы могли бы к 2024 году снизить свою зависимость от технологического импорта до 10-20%, что вполне терпимо.

Однако, в связи с тем, что на самом деле происходит постоянное появление новых технологий, реальная картина их развития будет такая:

Новые технологии вытесняют старые, а поскольку из-за спешки и моду внедряются в основном западные новинки, зависимость только растёт, превращая РФ в цифровую колонию США.

На самом деле, правильный сценарий внедрения новейших технологий должен быть таким:

Если новые технологии будут преимущественно отечественными, то к 2024 году мы как раз и получим ту самую независимость на 80-90%.

Я лично являюсь членом Экспертного совета по отечественному программному обеспечению. За прошедшие 2,5 года работы я убедилась, что у нас в стране есть огромное число интересных программных продуктов – талантливых, актуальных.

В реестре отечественного ПО уже есть более 4000 тысяч отечественных программных продуктов, покрывающих весь спектр, всю технологическую линейку, или, как любят говорить программисты, «весь стек технологий»: операционные системы для серверов, компьютеров и смартфонов, офисные приложения, графические редакторы, системы автоматического проектирования, системы АСУ ТП, средства информационной безопасности, игры, поисковые системы и т.п.

Это значит, что мы можем развивать те или иные модные новые технологии практически полностью собственными силами:

• Большие данные: это очень чувствительная сфера, создающая много рисков нарушения прав граждан на защиту личной жизни, рисков слежки со стороны глобальных компаний и спецслужб иностранных государств; поэтому нам нужно использовать только свои продукты, у нас отличная научная база; при этом необходимо законодательно обеспечить ограничение оборота больших пользовательских данных и персональных данных граждан РФ для иностранных компаний (использовать и хранить их только на территории РФ, по утверждённым в РФ регламентам).

• Искусственный интеллект: у нас есть мощная научная школа в области ИИ, много разработчиков и учёных, большое количество малых и больших компаний в этой сфере; мы можем и должны использовать только свои технологии и продукты, заказывать разработки в области ИИ отечественным университетам и компаниям.

• Интернет вещей, промышленный Интернет, радиометки RFID: у нас в этой сфере есть свои разработчики, ассоциации, разрабатываются собственные протоколы и стандарты; это крайне чувствительная и опасная сфера, поэтому нам обязательно нужно использовать свои регламенты, протоколы и технологии, прекратить бездумную инфильтрацию и диффузию в страну чужих устройств, соединённых с Интернетом, нужно проверять и «стерилизовать» импортные устройства и технологии Интернета вещей.

• Блокчейн: здесь у русских одна из лидирующих позиций в мире; нам нужно серьёзно изучать применимость этой технологии в области финансов и госуправления, использовать только отечественные реестры на основе идеологии блокчейна, с российской криптографией, нельзя внедрять никаких глобальных реестров с внешним управлением.

• Криптовалюты: это сфера, серьёзно угрожающая экономическому суверенитету РФ, имеющая большой криминальный потенциал, поэтому здесь нужна крайняя осторожность. Мы не можем допустить оборота в РФ чужих валют с неконтролируемой эмиссией, оборотом и курсом. В РФ есть много специалистов и решений финтеха и криптовалют, нам нужно создавать собственные валюты и биржи, шлюзы во внешний рынок.

Безусловно, развитие Цифровой экономики и минимизация рисков для граждан, общества и государства требуют серьёзной законодательной работы.

Цифровая экономика и процесс «дигитализации» жизни видится и как новая «воронка», втягивающая в себя всё новых жертв …. Кто в нее попал, целым (суверенным) уже не выкарабкаться. А чтоб устоять, необходимо выстраивать комплексную стратегию противодействия. Без неё, отдавшись течению, непременно в неё угодишь (https://cont.ws/@doctordragon/740390)

Законодательство и правоприменение

Есть еще один важный аспект развития новых технологий для того, чтобы предотвратить или максимально снизить, возможные риски. Это – регуляторные и законодательные ограничения. Тут, на мой взгляд, нам необходимо учитывать следующее:

• Опережающее законодательство. Нам нужно законодательство, упреждающее возникновение проблем и рисков. Чтобы не получилось, как с Интернетом, распространение которого, риски и влияние на жизнь сотен миллионов людей законодатели всего мира осознали на 10-15 лет позже, спохватились задним числом.

• «Песочницы». Для запуска новых технологий нам нужны своего рода «законодательные песочницы», отрасли или регионы, где разрешается развитие новых технологий без немедленной правовой ответственности, но под пристальным наблюдением регуляторов. Это нужно и для беспилотного транспорта, и для финтеха, и для анализа больших данных.

• Быстрое реагирование и настройка. Нам нужна процедура быстрой обратной связи, когда проблемы и риски, возникающие в области новых технологий, приводят к быстрому изменению законодательства, к постоянной точной настройке регулирования.

• Поддержка импортозамещения и цифрового суверенитета. Наше законодательство в области ИТ должно наконец стать национально-ориентированным. Нам нужно отбросить сантименты и вводить прямые ограничения конкуренции для иностранцев в области ИТ. Сейчас иностранные производители, как правило, находятся в лучшем положении, чем отечественные. Например, западные интернет-гиганты вроде Твиттера и Фейсбука не ведут здесь никакой официальной деятельности, не имеют юридических лиц или представительств – и при этом зарабатывают на нашей аудитории и ведут политическую пропаганду.

• Защита граждан и частной жизни. Нам нужен прямой запрет выкачивания больших данных о наших гражданах, обществе, экономике и государстве за рубеж.

Источник: Ivan4.ru

Мошенники придумали схему обмана с QR-кодами для оплаты

Мошенники стали обманывать продавцов в интернете, предлагая по QR-коду со ссылкой указать реквизиты карты якобы для зачисления денег.

Как сообщает МВД РФ, злоумышленники находят в сети объявления и сообщают о готовности оплатить покупку. Жертве отправляют QR-код со ссылкой на интернет-страницу, где нужно указать реквизиты карты якобы для зачисления денег.

Когда человек сканирует код и заполняет требуемую на странице информацию, вместо зачисления денег с его банковского счета наоборот происходит списание.

В МВД призвали не вводить реквизиты на сомнительных страницах и не переходить по QR-кодам, которые присылают неизвестные.

Фото: Борис Ярков

Специалисты УЗГА провели первый полет пятого опытного образца ЛМС-901 «Байкал»

Специалисты Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) провели первый полет пятого опытного образца ЛМС-901 «Байкал» с двигателем ВК-800.

Как сообщает департамент информполитики, самолет может перевозить до 9 пассажиров или до 1,5 тыс. кг груза. Максимальное расстояние полета составляет 1 500 км, крейсерская скорость - до 250 км/ч.

Во время испытаний полет длился 10 минут на максимальной высоте 300 м, самолет набрал скорость 190 км/ч. Испытания прошли в штатном режиме и сейчас он готов к основной части сертификационных мероприятий.

«Авиаконструкторы разрабатывают проект легкомоторного самолета «Байкал» по заказу Министерства промышленности и торговли России. И общая задача, чтобы уральские самолеты стали основой отечественной легкомоторной авиации. Это очередное достижение Свердловской области, которое укрепит технологический суверенитет страны», - подчеркнул губернатор Денис Паслер.

Фото: Борис Ярков

Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Оман

С 25 марта из уральской столицы запустят прямые рейсы в Оман.

Авиакомпания Oman Air будет выполнять чартерные рейсы в курортный город Салала раз в 10 дней до 27 мая. Перелеты будут осуществляться на Boeing 737 MAX 8.

С 2025 года в Султанате Оман для россиян действует безвизовый режим. Находиться в стране можно до 30 дней.

Фото: Борис Ярков

Правила оформления больничных для родителей изменят

Минздрав РФ планирует изменить правила оформления больничных для родителей.

Согласно проекту документа, родитель сможет сохранить пособие, даже работая у другого работодателя. Из проекта убирают требование работать только на неполной ставке или на дому, чтобы не потерять выплаты.

Кроме того, совмещать декрет и подработку в другой организации станет проще и без риска лишиться страхового обеспечения.

Фото: Борис Ярков

112 проектов свердловчан воплощены в жизнь в 82 муниципалитетах

В Свердловской области подвели итоги реализации в регионе проектов с помощью механизма инициативного бюджетирования.

В прошедшем году 112 проектов свердловчан были воплощены в жизнь в 82 муниципалитетах благодаря сотрудничеству жителей с местной и региональной властями, бизнесом. Жители предложили свои проекты благоустройства, ремонта, создания и оснащения объектов и участвовали в их выполнении, в том числе финансово.

Общая стоимость реализованных проектов превысила 210 млн. рублей, из них 90 млн. - это субсидия бюджета региона.

«В этом году мы увеличили долю участия региона в финансировании проектов инициативного бюджетирования - максимум 70% вместо 50% прошлого года. Средства также вкладывает муниципалитет и бизнес (от 10%), а доля средств жителей составляет от 2% и 5% в селах и городах соответственно», - написал губернатор Денис Паслер

По инициативе свердловчан только в прошлом году благоустроено 20 общественных пространств, 51 детская и спортплощадка, приобретены музыкальные инструменты, спортинвентарь, разработаны виртуальные музейные экспозиции.

В поселке Курорт-Самоцвет (Алапаевское МО) обустроена тропа здоровья. Это первый в регионе туристический объект, созданный в рамках механизма инициативного бюджетирования. В свою очередь в Ивделе реализован проект о быте манси «Ам колум».

Самыми активными в прошлом году стали жители Верхней Салды, которые реализовали 9 проектов. В Сухом Логу реализовано 8 проектов, в Ивделе - 5.

«По результатам конкурсного отбора в текущем году будет реализован 71 проект в 28 муниципальных образованиях. В региональном бюджете на них запланировали 105,3 млн рублей», - рассказал Денис Паслер.

Фото: ДИП

Минпросвещения создаст перечень разрешенных игрушек для детсадов

Минпросвещения РФ создаст перечень игр и игрушек для детских садов.

Как рассказал «РИА Новости» глава министерства Сергей Кравцов, планируется сформировать системный подход к оснащению российских детских садов, а также определить минимальный перечень средств обучения и воспитания.

По его словам, в перечень войдут игры и игрушки, «соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка».

Фото: Борис Ярков

Росстандарт обновил ГОСТ на растворимый кофе

Росстандарт обновил ГОСТ на растворимый кофе. Предыдущий ГОСТ действовал с января 1994 года.

Согласно опубликованному тексту, растворимый кофе по внешнему показателю классифицируется на три вида: порошкообразный, гранулированный и сублимированный.

Согласно новому ГОСТу, растворимый кофе должен завариваться за 30 секунд в горячей воде и за 3 минуты в холодной. В свою очередь гранулированный кофе при наличии единичных спекшихся частей может растворяться за 2,5 минуты.

ГОСТ носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей.

Россиян предупредили о ранних клещах в этом году

Россиян предупредили, что в этом году клещи проснутся раньше.

Как рассказала врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина, снежная зима помогла клещам успешно перезимовать, поэтому их активность может начаться раньше обычного и быть более выраженной.

Обычно пик активности клещей приходится на конец мая - июнь, но в этом году пик возможен уже в начале или середине мая. Паукообразные начинают просыпаться при температуре от +1 до +5 градусов, а активными становятся при +10.

При раннем сходе снега их активизация вероятна уже в апреле. Поэтому риск укусов и передачи клещевого боррелиоза может быть высоким уже в первой половине весны.

Фото: Борис Ярков

В России появится единый регистр беременных

С 1 марта в России начнет работать единый регистр беременных.

Как сообщает ТАСС, туда будут вносить данные о постановке на учет, наличии критических состояний, исходе беременности, информацию о выявлении у ребенка врожденных аномалий.

Также в базу занесут сведения о беременных, вставших на учет в срок до 12 недель, получивших вспомогательные репродуктивные технологии.

В регистре будет вестись учет доли нормальных беременностей, доли доношенных детей, доли детей, у которых возникли отдельные состояния в перинатальном периоде, доли детей, у которых после рождения диагностированы врожденные аномалии (пороки развития), деформации или хромосомные нарушения, пишет агентство.

Регистр беременных как отдельное направление войдет в госсистему мониторинга, которая охватывает пациентов с различными заболеваниями.

Фото: Борис Ярков

Уральские эксперты обсудили тему ресоциализации и адаптации участников СВО

На площадке Президентской академии на Урале прошло заседание Экспертного клуба Свердловской области, которое модерировал руководитель Экспертного клуба Анатолий Гагарин, посвященное полноценному включению в мирную, «другую жизнь» ветеранов специальной военной операции. Представители Государственного фонда «Защитники Отечества», общественных организаций, профессиональные психологи, ветераны СВО обсудили эффективные практики социальной и психологической адаптации ветеранов СВО, реализуемые в Свердловской области.

По словам исполнительного директора региональной общественной организации «Герои Урала», председателя координационного совета по патриотическому воспитанию Южного управленческого округа Свердловской области Натальи Шмидько, тема ресоциализации участников СВО сегодня переходит из разряда социальной повестки в разряд стратегической безопасности общества.

«Ресоциализация - это не только выдача удостоверений и льгот. Это возвращение человека в систему смыслов гражданской жизни. На этом пути мы сталкиваемся с несколькими вызовами.

Главная проблема бойца, вернувшегося с фронта - потеря чувства сверхзначимости своих действий. Вчера ты спасал жизни и решал судьбу страны, сегодня - стоишь в очереди в МФЦ. Мы должны предложить ветерану «мирный фронт». Опыт Свердловской области показывает, что лучшая терапия - это наставничество. Когда ветеран СВО приходит в школу он снова чувствует себя нужным. Он не просто «бывший военный», он носитель уникального опыта для молодежи. Быть полезным Родине в мирной жизни - это стать ориентиром для нового поколения.

Часто ветераны сталкиваются с ощущением, что тыл живет слишком беззаботно. Это рождает чувство отчуждения. Проекты, реализуемые в Свердловской области - вроде «Года Героев» или форумов «СВОя история СВОи герои», проекта «Управленческие кадры Урала», «Лектор патриотического просвещения» сшивают эти две реальности. Мы вовлекаем ветеранов в управление муниципалитетами, в просветительскую деятельность, в общественный контроль, в экологические и технологические проекты. Задача - показать бойцу, что здесь, в тылу, он тоже нужен. Включение ветеранов в общественные советы и думы (как это происходит в ряде округов области) это переход от «опекаемого» к «лидеру».

Стандартные психологические консультации часто не работают из-за отсутствия доверия. Боец доверяет только тому, кто «был там» или кто делом доказывает свою сопричастность. Поэтому не стоит ставить во главе угла психологическую помощь. Необходимо создание горизонтальных сетей поддержки. Союзы ветеранов, локальные ветеранские объединения - это те точки, где происходит первичная адаптация по принципу равный - равному. Государство должно не подменять собой эти сообщества, а давать им ресурсы. Интеграция ветеранских организаций с образовательными учреждениями (школы, вузы) через систему грантов и совместных проектов - кратчайший путь к успешной ресоциализации.

Многие ветераны возвращаются с ранениями или не хотят возвращаться на прежнюю работу. Мы продвигаем концепцию «Служения через профессионализм». Это не просто переобучение на условного охранника, а вовлечение в высокотехнологичные отрасли (промышленный Урал здесь имеет колоссальное преимущество). Ветераны - это люди с высочайшей дисциплиной и навыком работы в стрессе. Это идеальные кадры для производств, обеспечивающих технологический суверенитет», - считает эксперт.

По ее словам, ресоциализация будет успешной только тогда, когда мы перестанем воспринимать ветерана СВО как «человека с проблемой» и начнем воспринимать его как «человека с ресурсом».

Заседание Экспертного клуба Свердловской области подчеркивает важность всесторонней поддержки участников СВО, включая медицинскую, социальную и психологическую помощь, сказал помощник руководителя Адвокатской конторы №22 «Магнат» Ярослав Колесниченко.

«Проблема адаптации ветеранов к мирной жизни после тяжелых испытаний на фронте требует системного подхода и координации усилий различных структур.

Основными вызовами, с которыми сталкиваются участники СВО, являются: Психологические расстройства, вызванные боевыми стрессами и травмами; Проблемы с восстановлением семейных отношений и поиском подходящей работы; Отсутствие индивидуальной помощи и недостаток научных исследований для выработки эффективных решений; Недостаточность государственной поддержки и несоответствия мер помощи потребностям ветеранов. Для решения этих проблем предлагается: Индивидуальный подход к каждому ветерану, учитывающий его личные потребности и опыт; Координация усилий государства, общественных организаций и бизнеса для предоставления качественной психологической и социальной помощи; Развитие программ реабилитации и профессиональной подготовки, которые помогут ветеранам вернуться к нормальной жизни и найти свое место в обществе.

Опыт Свердловской области в проведении диспансеризаций и адаптационных программ показывает, что при должной организации и внимании к каждому ветерану можно достичь значительных результатов. Дополнительные меры, такие как предоставление социальных контрактов и финансирование для обустройства рабочих мест, также играют важную роль в адаптации ветеранов», - прокомментировал спикер.

Как отметил замруководителя Администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, в Свердловской области идет активное исполнение поручения президента об адаптации и включении участников специальной военной операции в систему управления государственной и муниципальной власти.

«Для этого создана и уже выпустила первый выпуск большая образовательная платформа «Управленческие кадры Урала». И сейчас все те выпускники, которые прошли эту школу, получили наставников из числа руководителей органов власти и сейчас проходит этап стажировки этих людей. Часть из них уже устроена на работу другая часть будет также устроена. Во всяком случае, предложения им такие делаются.

Кроме того, 20 сентября мы будем избирать депутатов Государственной думы, Законодательного собрания и 34 местных дум. Соответственно, там, в числе кандидатов мы тоже ждем появления многих выпускников и этой образовательной платформы, и других участников специальной военной операции, вернувшихся в Свердловскую область. Задание президента на территории Свердловской области выполняется», - подчеркнул Вадим Дубичев.

Эксперт Фонда развития гражданского общества, представитель в УрФО, член Совета Свердловского областного отделения Русского географического общества Сергей Новопашин отметил, что участие в специальной военной операции связано с серьезными психологическими нагрузками и стрессовыми ситуациями, что требует особого внимания к процессу адаптации участников к мирной жизни. Это включает в себя медицинскую реабилитацию, психологическую поддержку, помощь в трудоустройстве и социализации.

«Среди мер можно выделить направления:

1. Индивидуальные карьерные планы: Центры занятости разрабатывают индивидуальные планы сопровождения для участников СВО, учитывая их потребности и возможности.

2. Программы стажировок: например, в Челябинской области действует программа «Герои Южного Урала», в рамках которой участники проходят стажировку в Министерстве здравоохранения, что способствует их интеграции в гражданскую сферу.

3. Социальные гарантии: Трудовое законодательство предусматривает особые условия для участников СВО, обеспечивая защиту их трудовых прав и возможностей продолжения карьеры.

4. Организационные инициативы: Ассоциации ветеранов СВО играют важную роль в поддержке участников, организуя мероприятия, направленные на восстановление здоровья, повышение квалификации и содействие в трудоустройстве.

Урал традиционно славится своей поддержкой ветеранов и вниманием к проблемам социальных групп. В регионе активно реализуются государственные и общественные инициативы, способствующие успешной адаптации участников СВО, такие как:

- Создание специализированных служб по трудоустройству и психологической поддержке.

- Предоставление образовательных и профессиональных возможностей через программы переподготовки и повышения квалификации.

- Организация мероприятий, направленных на укрепление связей между ветеранами и обществом.

Таким образом, успешная ресоциализация и адаптация участников СВО зависят от комплексного подхода, включающего медицинские, образовательные, профессиональные и социальные компоненты. Важно отметить, что регионы Урала демонстрируют высокий уровень активности в реализации соответствующих мер, что свидетельствует о значимой роли региона в данном процессе», - перечислил Сергей Новопашин.

По словам доктора философских наук, руководителя Экспертного Клуба Свердловской области, Директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессора кафедры политических наук департамента политологии и социологии УрФУ Анатолия Гагарина, прозвучавшие в ходе заседания Экспертного клуба Свердловской области предложения и рекомендации по ресоциализации и адаптации участников СВО будут обобщены и доведены до сведения органов власти.

«Мы договорились о дальнейшей работе с привлечением всех заинтересованных сторон.

Уже сейчас есть запросы от регионов УРФО на обмен опытом и внедрение технологий социальной помощи и адаптации участников СВО и членов их семей, в том числе лекционный модуль.

Мы вспоминали опыт участников войны Великой Отечественной войны - очень много выдающихся людей - актеров, режиссеров, писателей, ученых, инженеров, сумели применить, трансформировать этот боевой опыт, воплотить в плоды творчества, реализовать свои таланты и принести пользу обществу.

И сегодня участники СВО сами рассказывают о своем опыте в произведениях, применяют управленческие навыки в работе, осваивают новые профессии.

Эти новые произведения литературы и кино заставляет нас заново задавать вопросы: кто мы, куда мы идем, зачем мы идем, и что у нас в душе. Необходимо осмыслить, структурировать ту информацию, которую мы получили, и выработать рекомендации, которые помогут нам решить проблемы ресоциализации, о которых мы говорили», - резюмировал Анатолий Гагарин.

Фото: организаторы