Логистик-центр XVII века

Удивительны и зачастую непредсказуемы повороты истории… Почему историческая судьба выбрала для реализации своих замыслов из десятка зауральских провинциальных поселений именно Ирбитскую / Ирбейскую слободу? Как небольшой городок в центре Евразии становится ярмарочным центром, где пересекаются торговые потоки с запада и востока, где есть место итальянской гравюре и китайской вазе?.. Где Гойя и Ван Дейк встречаются с династией Юань или Мин…Может, магия чисел определила судьбу этого города, но и здесь не всё ясно: даты слияния ирбитских слобод относят то к 1633-му году, то к 1632-му; официально же признана дата — 1631 г.

Старый Ирбит (здание жд-вокзала и банка) © Сергей А. Новопашин

Стела на въезде в город Ирбит. Озеро Крутое в пойме реки Ирбит. Мозаика в гостинице "Ница" (профиль мотоциклиста - фирменный знак Ирбита в эпоху СССР) © Сергей А. Новопашин

Согласно архивным документам Пермской губернии (Ирбит входил в ее состав, находясь на границе с Тобольской губернией) первый ирбитский слободчик — это «Ивашка» (Иван) Шипицын, который привел на берега Ницы, близ впадения в нее реки Ирбеи (ныне р. Ирбит), ватагу «охочих людей».

Панорама поймы реки Ницы в окрестностях Ирбита © Сергей А. Новопашин

Сведения эти обнаружил в 1985 году в Московском архиве ирбитский краевед Н. Я. Ямов. Иван Шипицын отмечен в документах как человек смелый и волевой, бунтарского склада характера. Что проявилось, в частности, после того, как был увеличен государев налог, который брался зерном, т. к. основным занятием ирбитских слободчиков было земледелие — выращивание пшеницы, ржи, ячменя, полбы, конопли…

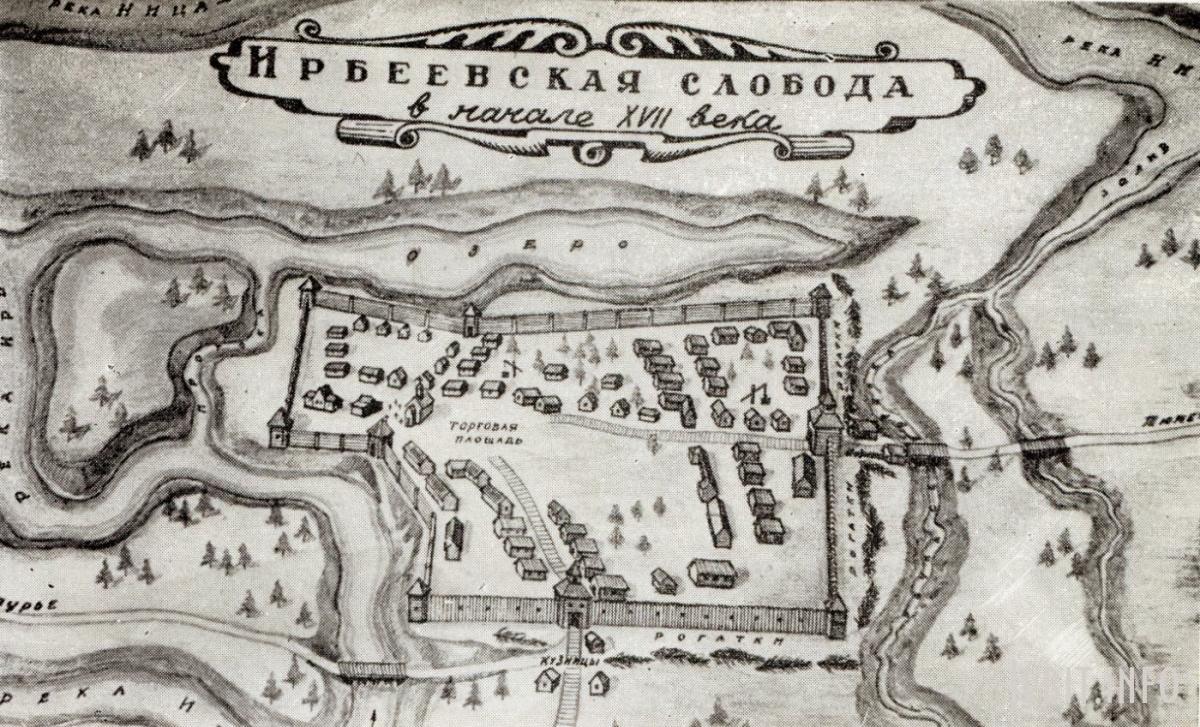

План Ирбеевской слободы XVII в. Источник: Ирбит.Инфо

Свято-Троицкая церковь. Ирбит. © Сергей А. Новопашин

Шипицын, как основатель новой слободы, не стал мириться с дополнительным налогом, возложенным на крестьян, а пошел «поперек» местной власти, решив «искать правды» в Москве. В наказание он стал «невыездным» из слободы, и мог посещать лишь Тобольск, центр соседней губернии (по материалам Начало Ирбеевской слободы…).

Надгробия XIX в. Старое кладбище (у Св.-Троицкой церкви) © Сергей А. Новопашин, 2004

Спустя почти четыре столетия (в октябре 2004 г.) мне довелось познакомиться и побывать в гостях у одного из потомков Ивана Шипицына — Андрея Шипицына, на тот период времени работавшего егерем Косарёвского охотхозяйства Ирбитского района. Славно мы с ним посидели 14 октября 2004 года в его охотничьем гостевом домике, закусывая коньяк жареной лосятиной…

Егерь Шипицин Андрей Владимирович является прямым потомком одного из основателей (в 7139 г. от С.М. – в 1631 г. от Р.Х.) Ирбитской слободы - Ивана Михайловича Шипицына. Кроме своих профессиональных способностей, егерь Косарёвского охотхозяйства Шипицин А.В. известен и как таксидермист, ставший дипломантом Межрегиональной выставки-ярмарки «Природа. Охота. Рыбалка. Спорт» (2 марта 2004 г.). © Сергей А. Новопашин, 2004

Выражаясь языком современным, Ирбит XVII—XIX вв. — это крупный логистический центр Сибири (и России в целом), чья история неразрывно связана с географическими особенностями не только Ирбитского края, но и с освоением всего региона Урала.

Вверху: Богоявленский собор и ярмарка. Почтовая открытка

Внизу: Памятник императрице Екатерине II (автор памятника Михаил Осипович Микешин (1835-1896). Богоявленский собор

Итак, будущая ярмарка возникла, согласно историческим данным, в конце 7140-х гг. от С.М. (1630-х гг. от Р.Х.) в слободе Ирбитской, на продолжении Бабиновской дороги, идущей из Европейской России в Сибирь, и получила официальное утверждение в году (7151 г. от С.М.* (в 1643 от Р.Х.) — в царствование Михаила Фёдоровича Романова.

Слева: Ирбит: Богоявленский собор, Городская управа, Винницы, Пассаж. Почтовая открытка, конец XIX в. Источник: Ураловед

Справа: Аглямзянов Ренат: Вид старого Ирбита. Богоявленский собор. Городская управа, Винницы, Пассаж. Акварель, бумага, 1990-е. Скан из архива автора.

Вверху: Схема Бабиновского тракта Соликамск-Верхотурье (современная прорисовка). Бабиновская дорога (Бабиновский тракт) — дорога через Урал из Европейской России в Сибирь от Соли Камской до Верхотурья. Открыта в 1597 посадским человеком Соликамска Артемием Бабиновым и получила в честь него своё название. С 1598 года заменила Чердынскую дорогу. Нулевым километром этой дороги считается Соборная колокольня в городе Соликамск. Бабиновская дорога проходила «сухим путём» через реки Усолку, Сурмог, Яйву, Косьву, посёлок Ростес, деревню Павдинскую, реки Мостовую, Туру. Строительство дороги началось в 1595 году и велось на протяжении двух лет. По царскому указу, в подчинение Артемию Бабинову было предоставлено два целовальника и сорок крестьян, в обязанности которых входила расчистка и обустройство дороги, прокладка мостов через встречавшиеся на пути реки. Протяженность дороги составила около 260 верст, что было гораздо короче прежнего Вишеро-Лозьвинского пути.

Внизу: Бабиновская дорога и ее ветки в Ирбит и Тюмень/Тобольск. Карта 1880 г. (фрагмент). «Бабиновская» дорога исправно функционировала вплоть до 1763 года, когда было открыто движение Кунгур – Екатеринбург – Тюмень. Да и потом, после падения Дома Романовых, служила она и «белым» и «красным», помогая и тем и другим перебрасывать из Азии в Европу и обратно военную силу и технику. Затем на её территории располагались ГУЛАГ и лагеря УФСИН России.

Информационный стенд "Бабиновская дорога" на ул. Кирова (у моста) на въезде в Ирбит со стороны Туринска, по сути, дезинформирует наивных туристов, т.к. Бабиновский тракт соединял Соликамск и Верхотурье. Фото: С.А. Новопашин, 2017.

Однако с Бабиновской дорогой тоже нет окончательности ясности, несмотря на то, что современные ирбитские власти бодро присвоили фрагмент этой дороги, поставив соответствующий рекламно-информационный носитель у моста на выезде из города в сторону Туринска, слив в нереально алхимическом браке улицу далёкого от Ирбита автора «Капитала» (Улица К.Маркса переходит вне всякой пространственной логики в короткую, на 2 квартала, улицу Кирова, заканчиваясь мостом через р. Ирбит и выездом в направлении Туринска, Тавды и Алапаевска) с инициативным крестьянином Ортюшкой (Артемием) Бабиновым, который, в общем-то, тоже был не близок к слободе Ирбейской, ибо строил сухопутный тракт «имени себя» от Соликамска до Верхотурья через Камень — Уральские горы. Причем, тракт сей, официально именуемый «Государев Соликамско-Верхотурский тракт» был запущен в 7106 году (1598), в январе месяце, задолго до появления ирбитчан. Позднее уже, после того как от тракта стали прокладывать дороги (зимники в основном), идущие в основном вдоль русла реки Туры (до Туринска) и далее до Тобольска и Тюмени, то ветку проложили и до Ирбита. Явление сие и дало основание «прислониться к раскрученному брэнду» ирбитским и прочим другим краеведам и чиновникам. К тому же от Верхотурья, где тракт Бабинова и заканчивался, дальше в Сибирь (до Тюмени) грузы везли по воде — по Туре. Замечу, она в отличие от обмелевшей реки Ницы, ведущей к Ирбиту, Тура до сих пор судоходна.

Ярмарка в Ирбите (на верхнем снимке слева, на втором плане – здание Пассажа). Фото нач.XX в. Источник: irbea.ru

Ирбитская ярмарка. Источник: Ураловед.

Здание Пассажа осталось практически без изменений с 19 века... г. Ирбит, 2004-2017. © Сергей Новопашин

Из Сибири везли пушнину, из Китая — чай, шелк, ткани, из Средней Азии -мерлушку (шкурки ягненка грубошерстной породы овец), из Москвы -мануфактуру, серебряные и золотые изделия… От региональных (уральских) производителей на ярмарке торговали металлом и метизами. Поскольку ярмарка — это не только контракты, но и их «обмывание», то для поднятия настроения населения и гостей в Ирбите действовал цирк и ярмарочный театр, процветала сфера интимных услуг, а также издавался вестник — «Ирбитский ярмарочный лист». Понятное дело, арендаторы поднимали цены на склады и жилье.

Вверху: Гостиный двор Ирбитской ярмарки конца 19-нач.20 вв.

Внизу: Современная Ирбитская ярмарка. Попытки современных деятелей от туризма и чиновников «натягивать brand» ярмарки на пару десятков торговых палаток попросту жалки (сравни с фото выше). Фото: Полина Шнайдер, 2016

Екатерина Великая пожаловала слободе статус города за «непоколебимую верность жителей Ирбита» своей императрице в борьбе со «злодейскими шайками» Емельяна Пугачёва. В результате Ирбит приобрел привилегии в торговле, развитии промышленности, культуры и образовании. По решению Екатерины II казна брала на себя финансирование строительства канцелярии, магистрата, городской школы.

Справа: В 1874 году, в честь столетия этого указа в Ирбите был начат сбор средств для строительства памятника Екатерине II. Монумент из бронзы заказали известному художнику-монументалисту Михаилу Микешину. В феврале 1883 года памятник был установлен посреди Торговой площади (позднее Екатерининской). 1 мая 1917 года, в День Свободы, горожане свергли памятник Императрице. Местному музею удалось сохранить лишь постамент, а сам монумент был отправлен на переплавку. Позже на этом месте был установлен памятник Ленину. Почтовая открытка. Источник

Слева: Восстановлением монумента занимался авторский коллектив Творческо-производственного объединения «Екатеринбургский художественный фонд». Монумент восстанавливали по фотографиям и чертежам из свердловских и питерских архивов. Торжественное открытие памятника Екатерине II состоялось на главной площади города 23 августа 2013 года. Обновленная императрица отлита из бронзы и является точной копией дореволюционного монумента. Памятник вождю мирового пролетариата оставлен на той же площади. Фото: Новопашин С.А., 2017

Ирбитская версия союза Инь (Памятник Императрице Екатерине II) и Ян (памятник вождю мирового пролетариата В.И.Ленину). Фото: Новопашин С.А., 2017.

Памятник В.И. Ленину (на бывшей Торговой площади Ирбита) теперь соседствует с восстановленным памятником Екатерине II © Сергей А. Новопашин

В 1776 город получил герб, эскиз которого нарисовал князь Михаил Щербатов (из Рюриковичей), известный русский историк, публицист, философ, Почётный член Санкт-Петербургской академии наук. Началось возведение необходимых для его жизнедеятельности учреждений. К сентябрю 1841 года закончено строительство присутственных мест, казначейства и тюремного замка. Он поставлен на месте первой деревянной церкви Ирбитской слободы.

Слева: Герб Ирбита авторства князя М.М. Щербатова, 1776 г. Герб Ирбита утвержден 22 января 1776 года (ПСЗ РИ № 14426). Описание: "В верхней части в серебряном поле голубой Андреевский крест; в нижней части в красном поле положенные накрест сабля и меркуриев жезл золотые, означающие, первое, поражение сим оружием злодеев, а второе упражнение в торговле жителей сего места" В центре: Герб 1967 г., позиционирующий Ирбит как мотоциклетную столицу СССР, с развитым лесным и сельским хозяйством. Справа: Герб Ирбита (образца 2001 г.), «восстановленный» на основе герба 1776 г.

Отступление от темы: Немного об алхимической символике в геральдике

Как почитатель Альберта Великого, Фулканелли, Эжена Канселье и др., не могу не отреагировать на вульгарное прочтение ирбитской геральдики. Итак, в нижнем — червленном поле щита, наряду с саблей, изображен «жезл Меркуриев» — кадуцей (керикийон), символизирующий, как сказано в блазонировании, «упражнение в торговле жителей сего места». Т. е., на внешнем уровне всё предельно понятно — Ирбитская ярмарка как центр торговли. Вопрос в том, с какой истинной целью поместил князь Щербатов кадуцей на герб далекого зауральского города, ведь основная сакральная функция жезла Меркурия — отпирать и запирать врата между мирами. Также с его помощью осуществляется «связь времен», что делает жезл близким по символике Янусу. В оккультных обществах до сих пор считается символом ключа, отворяющего предел между тьмой и светом, добром и злом, жизнью и смертью. Поверхностно знакомые с алхимией авторы почитают, что кадуцей — суть слияние мужского начала — Сульфура (Серы) и женского — Меркурия (Ртути), сила трансформации, сон и пробуждение, растворение и коагуляция «Великого Опыта». Это так, но не только. В первую очередь, это символ «двух Ртутей»: крест символизирует сырую, неготовую ртуть, которую нужно подвергнуть очистке и перегонке, крылья — летучую ртуть, вторую, «философскую». Вот именно эту ртуть, которую очистили, или «пробудили» и обозначает кадуцей или «петух» — керикийон. В принципе эта символика повторяет тот же алхимический сюжет, отраженный в гербе Москвы, например, когда Св. Георгий-Победоносец колет Змея/Дракона копьем. Как в первом, так и втором случае, трактуется лишь поверхностный символизм, тогда как в обоих геральдических сюжетах речь идет о «двух Ртутях»: неочищенной и летучей. Отдельно замечу, что Дракон, в первую очередь «тот, кто спит с открытыми глазами», охраняя истину, а не какой-то отрицательный персонаж профанических трактовок. Чтобы понять, что такое змеи, нужно обратиться к тому, как получают Философскую ртуть. Если говорить просто, не нагружая нюансами, то, чтобы получить её, нужно смешать ртуть обычную (Hg) с каким-то «агентом» — после взаимодействия этих реактивов ртуть становится философской. Но эти вещества так просто между собой не взаимодействуют — нужно что-то вроде катализатора. Две змеи — это ртуть, её называли еще «быстрым серебром», это агент, который Николя Фламель называет «сатурновым философским Меркурием», а древко, по которому взбираются змеи — это «катализатор». Как сказал Фулканелли (См. «Философские обители»), кадуцей — это символ примирения, примирения этих двух веществ (быстрого серебра и сатурнова Меркурия). Если кратко, изначально кадуцей — суть Философский Меркурий.

Возвращаясь к Ирбитской ярмарке. Сроки проведения ярмарки несколько раз менялись: изначально старт был приурочен к празднику Богоявления 6 января, затем 18—26 января. В 1740-е годы ярмарка начиналась 27 января, а закрывалась с началом Масленицы (в 10-х числах февраля). В начале XIX века срок был установлен с 10 февраля по 10 марта, в 1860-х годах — с 1 февраля по 1 марта, в конце XIX века — с 25 января по 1 марта. Даже на закате своей былой славы Ирбитская ярмарка продолжала (несмотря на новые пути в обход Ирбита) «держать марку».

Ирбитский купец Стихин Александр Степанович. Ирбитские купцы, 1895 г. Большая Торгово-площадная улица. Магазин И.Д. Ларькова

В торгово-финансовых кругах Ирбит оставался «зеркалом русской пушнины» до начала XX в. Непревзойденным считался «красный товар»: шкурки соболя, норки, куницы, черно-бурой лисицы, голубого песца и бобра. Рангом ниже ценился мех белки, горностая, хорька, колонка. Любителям экзотики предлагались шкуры полярного медведя, уссурийского тигра и снежного барса. Ирбитская ярмарка была знаменательна и тем, что ключевые позиции находились в руках местных аукционных брокеров, а не иноземных маклеров, которые пытались дискриминировать русских пушников. Так что национальные интересы на торгах отстаивались в полной мере, не в пример современным дельцам.

«Второе дыхание» ярмарка получила в первые годы Советской власти в период НЭПа, когда молодая советская власть решила возродить купеческие традиции, открыв ярмарку 7 февраля 1922 года. Но теперь Ирбитская ярмарка осваивала новую площадку — Екатеринбург. Именно Екатеринбург возродил не только имя, но и постарался перенять вековые традиции. Такое решение было принято, потому что столица Урала, лежащего в разрухе, очень нуждалась в ярмарке, а словосочетание «Ирбитская ярмарка» уже было привычным брендом, который можно было использовать даже без привязки к Ирбиту. В советское время Ирбитская ярмарка просуществовала до 1930 года. Правительство молодой республики стремилось привлечь средства для развития экономики страны, и не гнушалось помощью «классово близких капиталистов»… Одно из первых концессионных соглашений было заключено осенью 1921 года с отпрыском американского миллионера, уроженца Одессы Джулиуса Хаммера (по-русски читай: «Юлий Молотов») — Армандом Хаммером, который упоминается (если кто помнит) в бестселлере «Код Да Винчи» Д.Брауна.

Арманд Хаммер в СССР. Фото прим.1929-30 гг.

Плакат, рекламирующий карандаши и перья американской промконцессии А. Хаммера (ранее писалось: А.Гамммер).

Арманд Хаммер – старый друг СССР: А.Хаммер и Л.И. Брежнев, 1970-е гг. Источник фото

Будущий миллиардер — Арманд Хаммер (1898–1990) был наречен отцом в честь символа американской Социалистической рабочей партии — Arm & Hammer (Серп и Молот). Ничего удивительного: отец нашего героя был не только крупным предпринимателем-фармацевтом, но и одним из руководителей упомянутой партии, а также ее «кошельком» (См. Арманд Хаммер вне конкуренции) Хаммеру-старшему принадлежала фирма «Allied Drug and Chemical Corporation» («Эллайд драг энд кемикал корпорейшн» — «Объединенная корпорация медикаментов и химпрепаратов»), которая в 1919 году обанкротилось (по версии). В 1921 году в Нью-Йорке по договору с Народным комиссариатом внешней торговли РСФСР вместо неё была создана «Объединенная американская компания» «Аламерико» (Allied American Corporation)*.

*Московское представительство «Аламерико» размещалось по адресу Кузнецкий мост, 4, а позднее — по Бородинскому переулку. Осуществляя свои операции через подставные американские компании («Коммунистическая народная промышленно-торговая корпорация» и др.) и советские организации («Иван Стачеев и компания» и др.), служила основным каналом финансирования деятельности Коммунистической партии США и просоветских американских общественных и рабочих организаций. Докладывая В. И. Ленину о заслугах «Объединенной американской компании», представитель США в Коммунистическом интернационале, а позднее — в Профинтерне Б. Рейнштейн отмечал, что деятельность Хаммеров в интересах дела коммунизма охватывала более чем 25-летний отрезок времени и что «Аламерико» является компанией, через которую осуществляется «продажа наших товаров в Нью-Йорке под нашим контролем» и что «доходы, получаемые от этих продаж, поступают советскому правительству». «В лице товарищей Хаммеров и их „Объединенной американской корпорации“, — заключал Рейнштейн, — мы имеем контакт, представляющий большую ценность для нас» (Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений).

Соискатель, удостоенный аудиенции в Кремле, произвел на Председателя Совнаркома — В. И. Ленина благоприятное впечатление политической осведомленностью и симпатиями к коммунизму. Занимаясь добычей асбеста на Урале (заметим, довольно вяло, так как основные деньги Хаммер сделал не на асбесте, а на торговле антиквариатом), Хаммер и его предприятие «Аламерико» сделали ставку на экспортно-импортную торговлю. В страну Советов комиссионер-посредник ввозил автомобили, тракторы, промышленное оборудование; вывозил же кожу, шерсть, щетину и, главным образом, пушнину. В конторы заокеанского миллионера потянулся таежный люд, получавший авансом к охотничьему сезону карабины, дробовики, продукты и снаряжение (унты, сапоги, куртки-ветровки). Промысловики несли хаммеровским кладовщикам шкурки соболя, норки, выдры и прочее «мягкое золото». Далее, вместе с братом Виктором, Арман Хаммер получил от Советской власти разрешение на скупку и вывоз антиквариата, коллекции которого затем демонстрировал и в СССР. Чиновники же, довольствовавшиеся госпошлинами, не понимали истинной ценности вывозимых вещей. Хотя, возможно, именно благодаря деятельности Хаммера и его пушному бизнесу, срок жизни Ирбитской ярмарки был продлен.

Старый Ирбит...© Сергей А. Новопашин

Умирающий исторический город России

Впрочем, было бы несправедливо акцентировать историческую роль Ирбита только как ярмарочного центра Урала. Он знаменателен и своей архитектурой, создающей некогда «фасад» города, его неповторимый имидж. Немалая заслуга в этом принадлежит известному академику Юлию Осиповичу Дютелю (настоящее имя Юлий Фредерик Иоганн Дютель). В 1881—1905 гг. Дютель «обустраивает» Урал: сначала, в 1880-х руководит застройкой Ирбита, восстанавливая его после пожара 1879 г., а с 1889 — работает в Екатеринбурге, где с 1890 г. состоит в должности городского архитектора.

Здание женской гимназии в Ирбите (1885). Находится на нынешней улице Карла Маркса, бывшей Пермской. Здание возведено по проекту архитектора Юлия Дютеля.

К числу выдающихся произведений Юлия Осиповича, наряду с проектом кладбища воинов, павших под Севастополем (1857), за что он получает звание академика архитектуры, Мариинской женской гимназией в Перми (1884–1897) и мн. др., относят и здание женской гимназии в Ирбите (1880-е), являющиеся архитектурными и историческими памятниками. В данной связи, Ирбит хоть состоит в списке исторических городов России, но, видимо, лишь формально, так как здания рушатся прямо на глазах. То, что некогда играло на имидж города как потенциального объекта въездного туризма, исчезает. Ни местная власть, ни региональная, видимых, ощутимых движений в сторону каких-либо проектов по восстановлению исторического облика города не предпринимает, обставляя лишь билбордами с предвыборным контентом свободное от разрухи пространство.

Склоны оврагов, на дне которых зарастают старицы р. Ирбит, поросли коноплей сорной (Cannabis ruderalis, подвид конопли посевной).© Сергей А. Новопашин

Каждый год в Ирбите исчезает 3–4 старинных здания. В 2016-м в нем произошла целая серия обрушений старых особняков, в том числе 22-квартирного дома по улице Кирова, по улице Орджоникидзе, 47 и по другим адресам. В частности, летом 2017 года семья Ивановых из Ирбита отказалась покидать разрушающийся особняк 1859 года постройки, где она проживала, поскольку предложенное местными властями для расселения жилье ничуть не лучше предыдущего. По факту происшествий осенью прошлого года прокурор Свердловской области Сергей Охлопков лично прибыл в город с целью дать нагоняй и разобраться в ситуации с содержанием исторических объектов в городе. Похоже, воз и ныне там…

Одно из разрушающихся исторических зданий Ирбита. Фото 2016 г.

Подробно о печальной хронике разрушения одного из знаковых городов царской и советской России — см. в материале РИА «Новый день» Хроника гибели Ирбита.

Старый Ирбит...© Сергей А. Новопашин

Старый Ирбит...© Сергей А. Новопашин

Старый Ирбит ...© Сергей А. Новопашин

Здание художественной школы в стиле "модерн".

Памятник Маршалу Г.К.Жукову на бульваре Победы в Ирбите. В 1950-е годы Жуков был в опале у руководства страны, но ирбитчан это не испугало, и на первых после войны выборах в Верховный Совет СССР они попросили полководца баллотироваться по ирбитскому избирательному округу № 290. Став депутатом, Жуков не раз приезжал в Ирбит и в дальнейшем сделал многое для благоустройства этого старинного города. Свою часть средств на памятник собрали и жители Ирбита...© Сергей А. Новопашин

Ирбитский след «Гусарской баллады»

В ряду персон, прославивших Ирбит, заметной личностью является Надежда Андреевна Дурова (1783–1866), вошедшая в военную историю России как «кавалерист-девица». Благодаря поискам краеведа Валентина Елохина, было установлено, что в 1801 г. она прибыла в город в качестве супруги заседателя местного суда Василия Чернова (переведенного с повышением из Сарапула). Почти пять лет своей семейной жизни, которая вызывала у Дуровой лишь скуку, она провела в Ирбите, после чего, уехав к родителям в Сарапул, инсценировала смерть в водах Камы, чтобы возродиться в новом качестве… На что не пойдешь ради страсти — не к мужчине, но к мужскому занятию — войне.

Слева: Дурова Надежда Андреевна (1783-1866). Русская писательница, офицер. Поручик Литовского уланского полка.

Справа: В.И. Гау. Портрет Н.А. Дуровой. 1837. Бумага, карандаш. 19,0 х 16,0 Государственный музей А.С. Пушкина. Источник илл.: Военная энциклопедия. — СПб.: Т-во И.Д. Сытина. Под ред. В.Ф. Новицкого и др.. 1911—1915.

Надежда Дурова, поступив на службу в 1807 г. в Конно-польский уланский полк, сначала вынуждена была скрываться под именем Александра Андреевича Александрова. Участвовала в боях под Миром, Романовым, Салтановкой, в арьергардных боях под Гжатском и Колоцким монастырем. При отходе к Бородинской позиции была контужена ядром в ногу. После оставления Москвы некоторое время состояла при штабе М. И. Кутузова ординарцем, затем находилась на излечении в г. Сарапуле. Достойно соблюдая честь мундира и русской армии, Дурова заслужила встречу с императором Александром I. Она находилась в Тильзите, когда там подписывался Тильзитский мир (1807). Выдало её письмо отцу, написанное перед сражением, в котором она просила прощения за причинённую боль. Отец, задействовав все свои связи, разыскал её и потребовал вернуть в родительский дом. Это письмо живший в столице дядя показал знакомому генералу, и вскоре слух о кавалерист-девице дошёл до Александра I. Император Александр I, поражённый самоотверженным желанием женщины служить родине на военном поприще, разрешил ей остаться в армии. А чтобы родня больше не смогла её найти, перевёл её в Мариупольский гусарский полк в чине подпоручика под именем Александрова Александра Андреевича, производным от его собственного, и разрешил обращаться к нему с просьбами. Надежда Дурова вышла в отставку в чине штабс-ротмистра и пенсионом и жила в Сарапуле и в Елабуге. Так она — Надежда Дурова и вошла в историю. Правда, не только как первая в России женщина-офицер, участница боев с французами в войне 1807 и 1812—1814 гг., награжденная орденом Святого Георгия, но и как писательница — автор приключенческих романов и мемуаров «Записки кавалерист-девицы». Считается, что прообраз Шурочки Азаровой — персонаж Александра Гладкова из пьесы «Давным-давно» это и есть кавалерист-девица Отечественной войны 1812 года Надежда Дурова. Однако создатель персонажа Александр Гладков опровергает это, хотя в фильме «Гусарская баллада» снятом Э. Рязановым в 1962 г., есть немало совпадений с «Записками кавалерист-девицы».

Ирбитчане могли бы по праву гордиться отважной русской женщиной, чья жизнь соприкоснулась с их родным городом, но, похоже, таковых остались единицы — судя по обилию «пьяных дел» по ДТП, снижению общего культурного фона, тут уже мало кто помнит что-либо… И это несмотря на то, что уровень престижности культурно-исторических объектов колеблется от локального до всероссийского.

Заслуженной славой пользовался Драматический театр Ирбита, историко-этнографический музей и уникальный Музей мотоциклов.

Историко-этнографический музей Ирбита. Фасад и фрагменты экспозиции © Сергей А. Новопашин, 2004

Мотостолица СССР или Как купить «Урал» за 875 капиталистических долларов?

Хотя сразу скажу: речь о секонд-хэнд-байке. Новый же «Урал» в США стоит порядка $15 000. Не удивительно, что Ирбит позиционировался, начиная с послевоенной эпохи вплоть до начала 2000-х годов как мотоциклетная столица России, ведь кроме доступных в свое время, и мощных мотоциклов «Урал», здесь имеется уникальный специализированный Музей мотоциклов, где собраны образцы мировой мототехники. С 2001 года город облюбовали поклонники «ревущего зверя», съезжающие сюда из всех регионов страны и зарубежья на байк-слет «Ирбит — мотоциклетная столица России». С 2016 года слет был переименован в Мото-фест «Ирбит-2016» (Ирбит-2017 и т. д.).

Стела у проходной и аллеи Ирбитского мотозавода © Сергей А. Новопашин

В эпоху СССР с классическим «Уралом» в Ирбите была в ходу загадка для приезжих, которая бытовала в двух версиях: 1. Какой цвет самый популярный в Ирбите? 2. Почему сараи/крыши домов/заборы преимущественно выкрашены в зеленый (бирюзовый) цвет? — Да потому, что пол-Ирбита работало на ИМЗ и тащило с родного завода-кормильца автоэмаль. Истины ради надо отметить, что кроме популярного бирюзового/морской волны мотоциклы красили также в цвета кипариса, жёлтый и синий, производства бывшей Югославии.

Типичный для Ирбита цвет фасадов: изумрудного цвета эмаль для "Уралов" когда-то использовалась не только для фирменного окраса мотоциклов ИМЗ. Фото: Новопашин С.А., 2017.

Классический «Урал» (1981). Источник

В 2012 году «Уралмото» выпустил для США первый в мире мотоцикл с веслом — «Урал» ограниченной серии «Ямал». Наименование мотоцикл получил не только в честь холодного российского полуострова, но и в честь одноименного атомного ледокола, спущенного на воду в 1992 году. Весло, понятное дело, удачная шутка маркетологов. Тем не менее, все 50 экземпляров в США были распроданы по цене 14.200 долларов. Для сравнения: Honda Africa Twin со всеми возможными вспомогательными электронными системами и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, но без дополнительных аксессуаров и весла в США стоит… 13.700 долларов. В 2013 году 604 мотоцикла, половина произведенных, нашли своих покупателей именно в США. Всего в тот год было собрано 1200 мотоциклов, только одна двадцатая часть «Уралов» была продана на российском рынке (https://www.abw.by/news/193338/)

"Урал" ограниченной серии - "Ямал". На притороченном сбоку деревянном весле нанесена длинная надпись: "В случае чрезвычайной ситуации. Если вы это читаете, значит, вы заехали слишком далеко и лед не выдержал - нам очень жаль. В попытке вернуться обратно живым вы можете последовать следующим советам по выживанию: 1. Оставьте всякую надежду - это поможет вам сконцентрироваться. 2. Отсоедините коляску, впрыгните в нее и гребите как черт. 3. Спасите вашу собаку - у нее лучше получается находить путь домой, чем у вас. 4. Если будете тонуть, используйте подушку сиденья как плавсредство". Источник

Итак, мотоциклы. Я уже выкладывал небольшую фотоссесию ирбитской мотоколлекции, сделанную моим братом Ильей. Ирбитский государственный музей мотоциклов музей мотоциклов официально открылся 25 июня 2004 года. Основой для создания послужила коллекция мототехники Ирбитского мотоциклетного завода, собранная в отделе главного конструктора за 60 лет существования предприятия. Большинство экспонатов признано Памятниками науки и техники I категории и являются Национальным достоянием России.

Слева: Honda GL 1000 Gold Wing. Япония, 1974; Yamaha XS 750. Япония, 1981. Справа: Harley Davidson Duo Glide.США,1962 © Илья А. Новопашин, 2006

Есть здесь легендарный М-72, который выпускался с 1941 по 1954 годы для советских армейских подразделений. Клоном «Урала» считается вроде как германский мотоцикл BMW R71: по одной из версий, агенты тайно купили пять немецких машин и ввезли в СССР, по другой — баварские инженеры сами передали советским представителям (до начала войны) устаревшие модели. Так или иначе, тяжелый мотоцикл М-72 был скопирован с BMW R71. С лета 1941 года модель М-72 выпускали в Москве, но осенью пришлось эвакуировать завод за Урал — в Ирбит, где он занял цеха бывшего пивоваренного завода.

Слева: М-72 — советский тяжёлый мотоцикл. Выпускался крупной серией с 1941 по 1960 год на заводах ММЗ (Москва), ГМЗ (Горький), ИМЗ (Ирбит), «Красный Октябрь» (Ленинград), КМЗ (Киев). Первоначально предназначался исключительно для военных нужд и до середины 50-х мотоцикл в свободную продажу не поступал. Каждый М-72 являлся носителем стрелкового оружия, поэтому по классификации ГАБТУ РККА он классифицировался как «бронетехника». Всего было выпущено более 8500 машин. Производился как с коляской, так и в одиночном варианте. Является копией немецкого мотоцикла BMW R71 1938 года.

Справа: BMW R-75. Германия, 1941. © Илья А. Новопашин, 2006

Ирбитская коллекция уникальна — она отражает тенденции развития отечественного и мирового мотоциклостроения. Среди экспонатов немало памятников науки и техники I категории. Ирбитский музей мото¬циклов с 1 января 2006 года стал го¬сударственным. Его коллекция — поистине на-циональное достояние Российской Федерации. Что же можно увидеть в этом уникальном уральском музее? В музейных экспозициях представлена не только отечественная мототехника тяжелого класса начиная с 40-х годов ХХ столетия, но и зарубежные модели ведущих мотоциклетных фирм Англии, Германии, США, Японии 1935–1989 годов выпуска. Экспозиция начинается с довоенных мотоциклов — Royal Enfield (1936 года выпуска), 1000-кубовый V-образный Винсент «Рапид» (1939 г.в.), одноцилиндровый НСУ «601 OSL» (1940 г.в.), Цюндапп К-500 (1940 г.в.), состоявший на вооружении в гер¬манской армии BMW «R 12» (1936 г.в.) и армейская модель с приводом на колесо коляски BMW «R 75» (1941 г.в.).

Слева: Zündapp К-500. Германия, 1940.

Справа: NSU 601 OSL. Германия, 1940.© Илья А. Новопашин, 2006

Слева: Vincent HRD Rapide. Англия, 1939.

Справа: BSA Lighting. Англия, 1967. © Илья А. Новопашин, 2006

Слева: Ducati. Италия, 1972.

Справа: Triumph 6t Thunderbird. Англия, 1956. © Илья А. Новопашин, 2006

В экспозиции находится М-52, которых было выпущено всего 678 штук, а также мотоцикл, изготовленный для циркового номера по заказу цирка на Цветном бульваре.

Урал ИМЗ С-51. Спортивная модель для кольцевых гонок, 1961 (изготовлено 3 экз.) © Илья А. Новопашин, 2006 © Илья А. Новопашин, 2006

ИМЗ "Стрела-1", 1969 г. © Илья А. Новопашин, 2006

Есть здесь и уникальные спортивные мотоциклы М-52С и С-51, и из-готовленные для шоссейно-кольцевых гонок. Причем последняя модель была выпущена всего в трех экземплярах. В собрании музея более 120 транспортных единиц — мотоциклов и оригинальных микроавтомобилей и вездеходов производства ИМЗ. Более 40 мотоциклов представляют ведущих мотопроизводителей Англии, Германии, Италии, США, Японии. Также имеется коллекция двигателей внутреннего сгорания, основу которой создают экспериментальные, изготовленные на ИМЗ. Ирбитское собрание в полной мере отражает основные тенденции развития не только отечественного, но и мирового мотоциклостроения.

Слева: Урал М-73, 1980. Справа: Урал 8.1230 «Кобра».© Илья А. Новопашин, 2006

Слева: Мой брат Илья на байке «Урал - Волк 8.1237», 2000 года. Справа: Урал 8.1234 «Вояж», 1996. © Илья А. Новопашин, 2006

В советские времена «Ирбитский мотоциклетный завод» выпускал порядка 130 тысяч мотоциклов «Урал» в год, а это, для справки, больше, чем сейчас делают «Солярисов». Соответственно, ИМЗ представлял собой завод-город с внушительными цехами, конвейерной сборкой и штатом в 10 тысяч человек: чуть ли ни треть от населения Ирбита. Сегодня заводской фасад занимает торговый комплекс. От огромного хозяйства заводу осталось здание цеха и административная постройка. Теперь мотоциклы собирают исключительно вручную стапельным методом, а ежедневный план — пять штук, что эквивалентно примерно 1200 мотоциклам в год: в 100 раз меньше, чем в пиковые годы. Девять из десяти ирбитских мотоциклов отправляются на экспорт, преимущественно в США, где их продают 58 дилеров бок о бок с «Харлеями». Еще 60 дилеров — в Европе. США ирбитские мотоциклы стоят, как новые Ford Focus, и пользуются стабильным спросом.

А вот история с «Уралом» от фаната России и мотоциклов из Австралии по имени-нику Hessian:

Hi there from Australia, I’ve wanted a Ural since as long as I can remember. I’m a big fan of the way Ivan does things — like those ground effect planes, Tupolev bombers and propaganda posters from the glorious soviet age. Hell, even the red army choir is cool, even the Russian ALPHABET is cool. So yes, big fanboy. But, my inner communist peasant cannot afford glorious revolutionary chariot, so I have been rummaging around looking for a cheap one in the bowels of Down Under classifieds sites. I nearly went Dnepr, but at $4000 for a 1965 MT09, this too was out of my price range. My search began to have the makings of a russian literary drama, but then, great success. What does 875 capitalist dollars buy you? See below, comrade.

Австралиец купил этот «Урал» М67-36 650 1983 года выпуска за 875 баксов. http://www.sovietsteeds.com/forums/viewtopic.php?f=12&t=35963

Перевод: «Привет, я из Австралии. Я хотел «Урал» с незапамятных времен. Я большой фанат того, как всё делает русский Иван: все те самолеты с граунд-эффектом, бомбардировщики Туполева, пропагандистские плакаты из славной советской эпохи… Черт, даже хор Красной Армии — это круть, даже русский алфавит — это круть. Да, я большой фанат. Но сидящий во мне крестьянин-коммунист не может позволить великую революционную щедрость, так что я поглядывал на что-нибудь дешевое на сайтах объявлений. Я чуть было не купил «Днепр», но $4000 за модель 1965 года — это слегка крутовато для моих возможностей. Мой поиск уже напоминал русскую литературную драму, но тут — внезапный успех. Угадайте, что можно купить за 875 капиталистических долларов? Смотрите ниже. Надо ли говорить, что я в восторге!" (Источник: sovietsteeds.com)

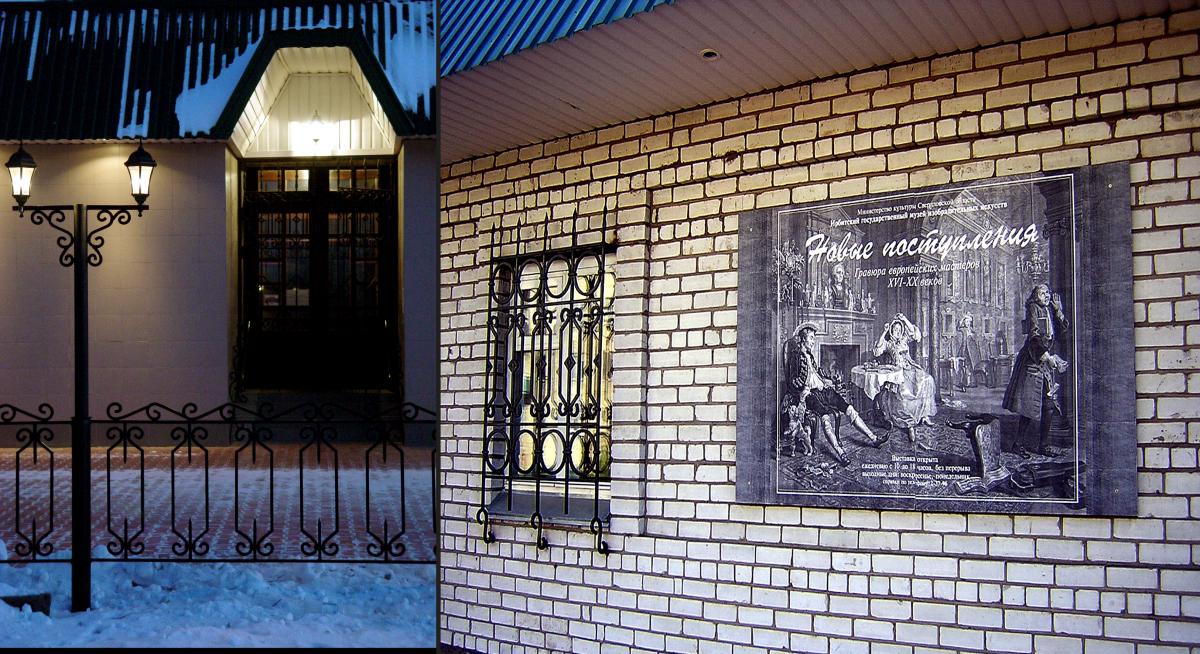

Фасад Ирбитского Государственного музея изобразительного искусства (гравюры и рисунка) © Сергей А. Новопашин, 2004

Заповедник европейского искусства в азиатском городке

И на десерт — уникальнейшая коллекция мирового уровня, разместившаяся в зданиях Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ). Островок другого мира (применительно к реалиям Ирбита). Чьим промыслом занесло европейскую гравюру в уральское захолустье? — отвечу: Музей гравюры и рисунка — это детище Валерия Карпова.

Карпов Валерий Андреевич. Директор Ирбитского музея изобразительных искусств. Заслуженный работник культуры РФ (2001) и Республики Северная Осетия-Алания, лауреат областной музейной премий им. О. Е. Клера за 1994 и 2009 годы. Лауреат премии имени Г. С. Мосина, академик Демидовской Академии искусств и художественных ремесел за 2000 год, награждён званием «Почетный гражданин города Ирбита» 29 июня 2006 года. Родился 22.05.1949 в городе Швейдница, Польской Народной Республики. Учился в Свердловском юридическом институте и Уральском государственном университете им. М.Горького на искусствоведческом отделении в начале 1970-х. С 1972 года по настоящее время – директор Ирбитского музея изобразительных искусств, в составе которого «Музей гравюры и рисунка 15-20 века», «Музей уральского искусства», «Музейно-выставочный информационно-образовательный центр». Занимается преподаванием для студентов-искусствоведов УРГУ им. Горького по вопросам хранения, учета и реставрации графики, является консультантом и руководителем всех издательских и выставочных проектов по фондам музея. Источник: Краевед.библио-ирбит.

Музей фактически представляет собой единственный в России и СНГ специализированное собрание гравюры и рисунка, насчитывающее до десяти тысяч (!) произведений, начиная с первого приобретенного некогда офорта Жака Калло «Вознесение Девы Марии» и до работ всемирно известных мастеров: Ван Дейка, Тьеполо, Рембрандта и других. Музей, где царит мир искусства, мир «тонкого, изысканного искусства», каковым считает его сам основатель. Уральские мастера графики и гравюры — отдельная экспозиция музея, получившего под разрастающуюся коллекцию новое здание. Слева: Федерико Боррочи. Стигмация Св.Франциска. 1581. Оргинальный офорт (всего 4 в мире). Италия Справа: Пьер-Эмбер Древе. Принесение во Храм (голова Симеона с младенцем (фрагмент). 1723. Франция. © Ирбитский ГМИИ Это сейчас авторитет музея стал настолько высоким, что коллекционеров, чей круг достаточно замкнут и узок, уже не надо разыскивать по всей Европе и России, — сегодня они сами «находятся». С декабря 1995 г. реальный статус музея был подтвержден Министерством культуры РФ, а коллекции музея признаны «национальным достоянием общероссийского значения» (только не понятно теперь, зачем «национальное достояние» скрывать от глаз жаждущих лицезреть в глухой провинции?).

Слева: Федерико Боррочи. Стигмация Св.Франциска. 1581. Оргинальный офорт (всего 4 в мире). Италия

Справа: Пьер-Эмбер Древе. Принесение во Храм (голова Симеона с младенцем (фрагмент). 1723. Франция. © Ирбитский ГМИИ

Не будет преувеличением сказать, что ГМИИ в большей степени, чем какие-либо иные достопримечательности, мог бы формировать имидж/брэнд города. Мог бы.

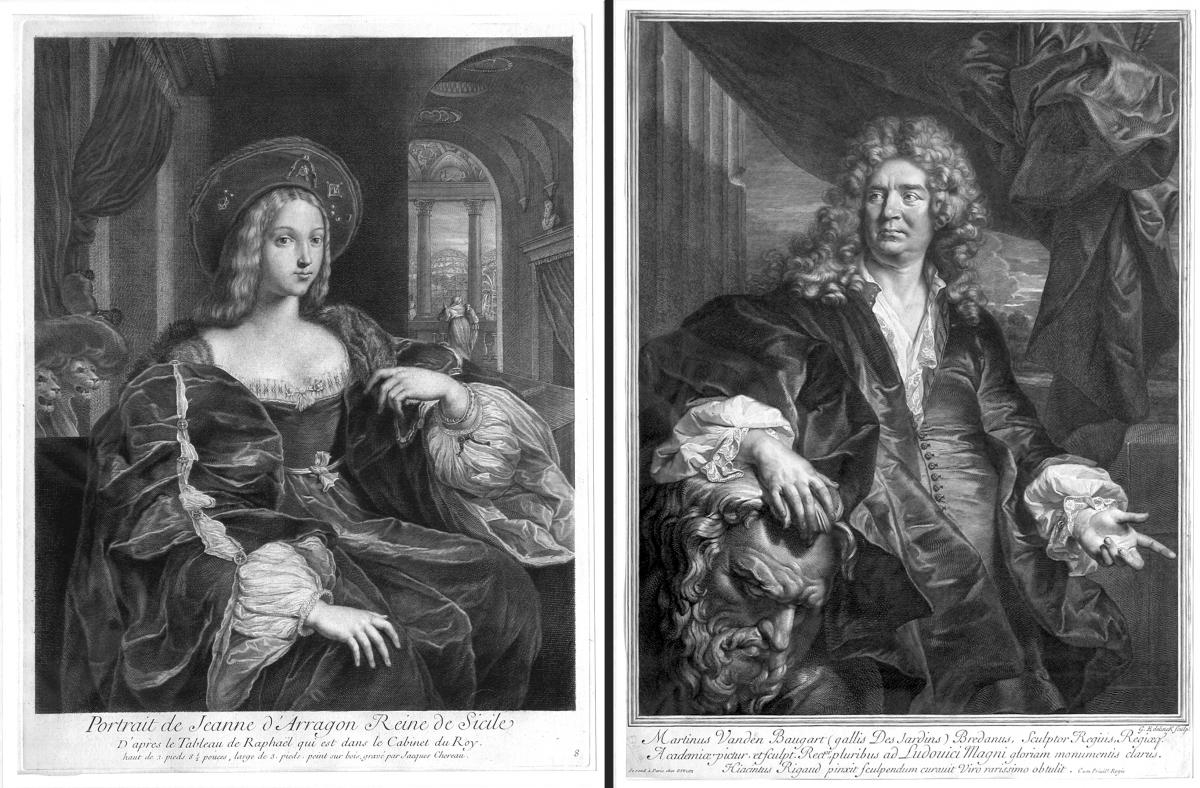

Слева: Жан Широ. Портрет Иоганны Арагонской, Королевы Сицилии (по живописному оригиналу Рафаэля Санти). Около 1729. Франция.

Справа: Жерар Эделинк. Портрет Мартина Ван ден Богарта (по живописному оригиналу Гиацинта Риго). 1698. Франция © Ирбитский ГМИИ

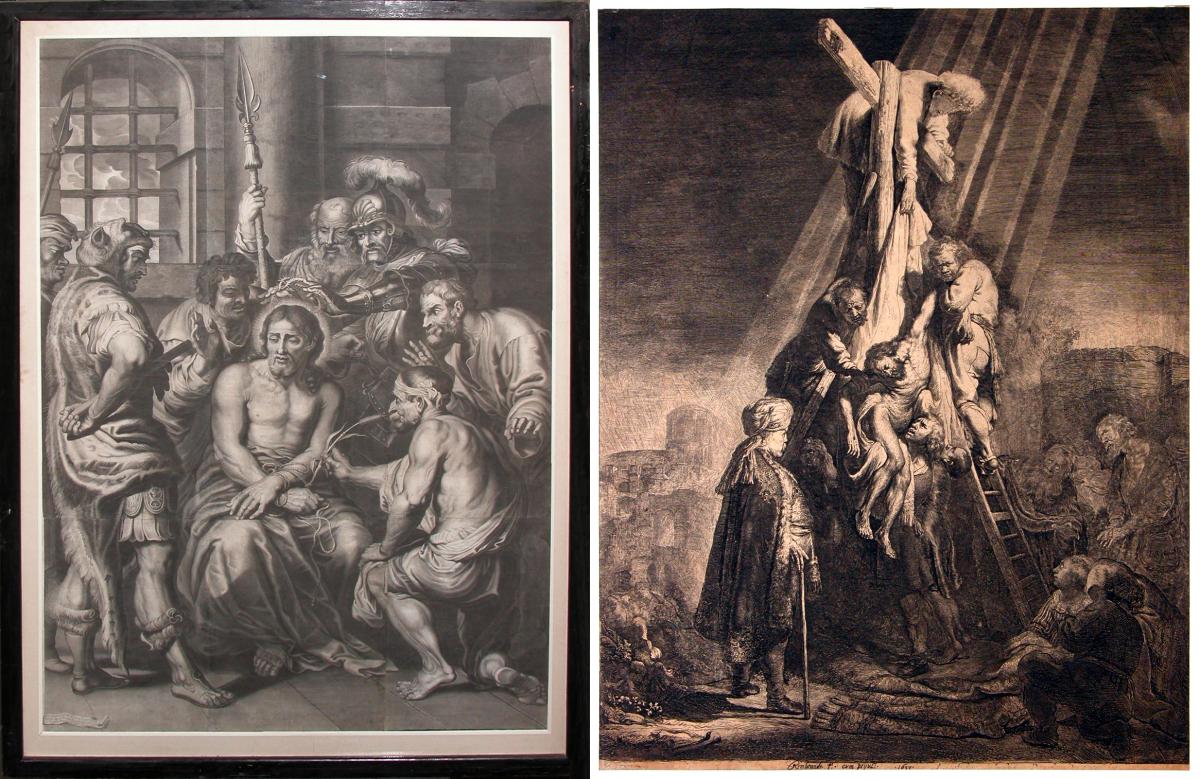

Слева: Франсуа Ланго. Поругание Христа. Увенчание тернием (по мотивам живописного оригинала Антониса ван Дейка). 1660-1670.

Справа: Рембрандт Харменс ван Рейн. Снятие с креста. Авторский офорт. 1633. © Ирбитский ГМИИ

Йонес Сёйдерхуф. Охота на львов (по живописному оригиналу Рубенса). Около 1640 г. Нидерланды.© Ирбитский ГМИИ

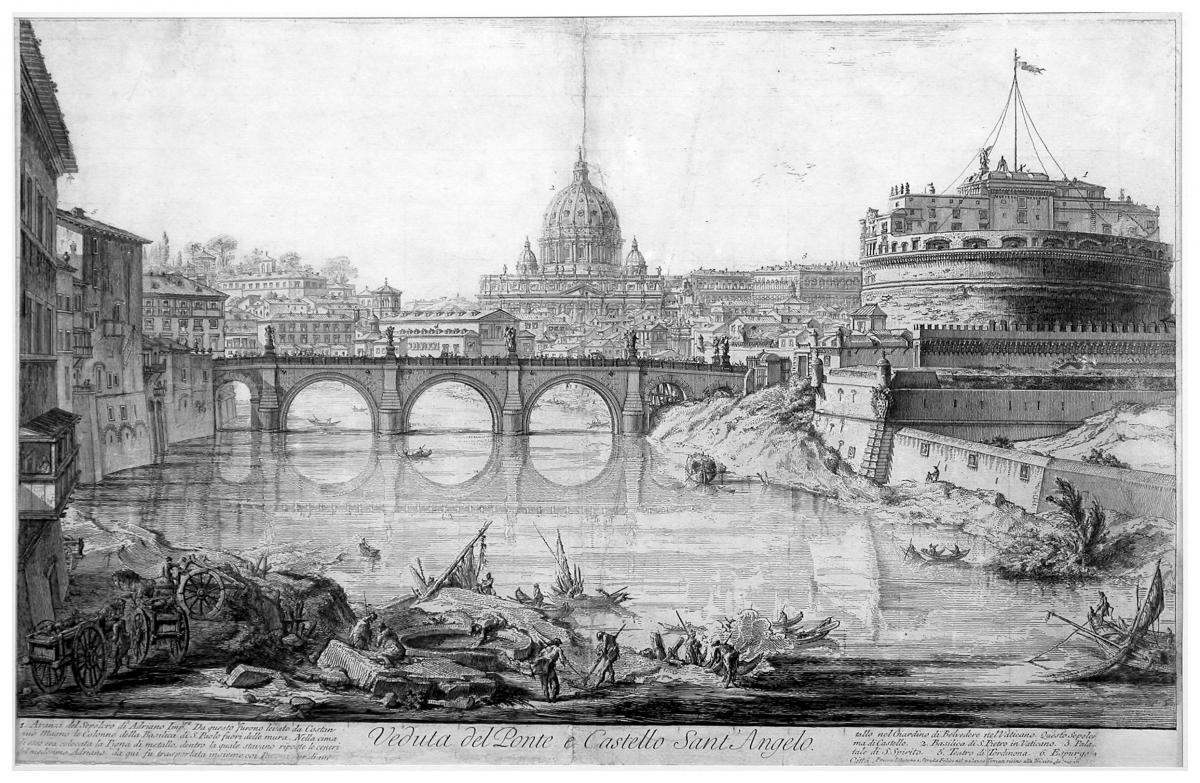

Джованни Баттиста Пиранези. Вид на собор Св. Петра, мост и замок Св.Ангела. XVIII век. Италия.© Ирбитский ГМИИ

Франсиско Гойя_Бой быков. Гравюра из серии “Деспаратос”. Около 1816-1819. Испания © Ирбитский ГМИИ

Гранвиль. по рис. Смита. 1757. США © Ирбитский ГМИИ

По сути — это основа для продвижения образа Ирбита как центра искусства, как объекта въездного туризма, как старинного города в азиатской части Урала, где аккумулирована частица европейской культуры. Реальность же ирбитская никак не коррелируется с такой возможностью. Нет ни людей, ни ресурсов для подобного действия. Нет и понимания.

"Ирбитский страус" - новый бренд города? Фото: Новопашин С.А., 2017.

Остались лишь ритуальные пляски вокруг симулякра Ирбитской ярмарки. Тогда как, повторюсь еще раз, тема Ирбита как уникального исторического города России, требует федерального внимания и поддержки.

Сергей Новопашин

Источник: Tourister.ru

ФСБ задержала подростков, готовивших теракт на объекте Минобороны

Сотрудники ФСБ задержали в Тверской области подростков, готовивших теракт на объекте Минобороны.

Как сообщает ЦОС ФСБ РФ, двое подростков 2008 и 2011 годов рождения, по заданию украинского куратора, готовили в преддверии Дня Победы поджог одного из зданий Минобороны в Вышнем Волочке.

В телефонах несовершеннолетних обнаружена переписка с куратором, присяга боевикам запрещенной в РФ украинской террористической организации, видеоотчеты о проведении разведки объектов нападений и изготовлении средств террора.

Дома у подростков и в оборудованном схроне найдены самодельные зажигательные устройства. Против задержанных возбуждены уголовные дела о приготовлении к совершению теракта и об участии в деятельности террористической организации.

Фото: Борис Ярков

Президентский фонд культурных инициатив поддержал 19 свердловских проектов

19 проектов Свердловской области вошли в число победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

По данным департамента информполитики, в общей сложности на рассмотрение экспертной комиссии фонда от области поступило 165 заявок. Максимальная сумма гранта в регионе составила 11,6 млн. рублей. Грантовую поддержку получили проекты в сфере театра, кинематографа, историко-просветительских инициатив и развития творческих пространств.

Самый крупный грант получил проект кинопремии «Герои большой страны». Его задача - продвижение фильмов, формирующих положительные образы героев и ориентированных на воспитание гражданской ответственности.

На средства, полученные в рамках грантового конкурса, музей Арамиля организует культурно-исторический фестиваль «НитиФест» на территории Арамильской суконной фабрики. В программе фестиваля - театрализованные экскурсии, образовательный интенсив по индустриальному наследию, выставка современного искусства, мастер-классы и ремесленная ярмарка.

Победителями также стали проекты Театра балета «Щелкунчик», молодежного бюро «5 этаж», благотворительного фонда «Бажов», библиотечно-информационного центра, международного центра искусств «Главный проспект» и др.

Фото: Борис Ярков

Назначен директор Департамента противодействия коррупции Свердловской области

Врио губернатора Денис Паслер назначил Андрея Оборока директором Департамента противодействия коррупции Свердловской области.

Как передает департамент информполитики, Андрей Оборок приступил к исполнению обязанностей 22 мая.

Он родился в Шадринске в 1974 году, окончил Свердловский юридический институт. Прошел путь от помощника до прокурора Кургана. В разные годы работал зампрокурора Челябинской и Свердловской областей, а также в течение пяти лет возглавлял прокуратуру Кировской области.

Напомним, накануне был назначен новый замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Кабмин утвердил нормы произношения слов и ударений

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка.

Как сообщает «Парламентская газета», в список вошли орфографический словарь русского языка как государственного языка РФ, орфоэпический словарь русского языка как государственного языка РФ, разработанные в Институте русского языка им. Виноградова РАН, словарь иностранных слов, разработанный Институтом лингвистических исследований РАН, а также толковый словарь государственного языка РФ, разработанный в СПбГУ.

До конца года словари издадут и официально опубликуют в сети. Нормы произношения слов и ударения закреплены в орфоэпическом словаре.

В частности, в слове свекла ударение падает на первый слов, в глаголе звонит - только и исключительно на второй, а в прилагательном красивее - на букву и, как и в слове граффити.

Фото: Борис Ярков

В ряде регионов в школах могут ввести оценки за поведение

В ряде российских регионов могут ввести оценки за поведение в школах.

Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, эксперимент по введению оценок за поведение может быть начат с 1 сентября текущего года. Согласно проекту министерства, эксперимент будет действовать в школах Новгородской, Ярославской, Тульской областей, ЛНР, Чечне и Мордовии.

Сейчас рассматривается три варианта оценивания поведения школьников: по пятибалльной или трехбалльной шкале (неудовлетворительное поведение, удовлетворительное поведение и образцовое поведение), а также в виде зачета.

Фото: Борис Ярков

После зимнего периода восстановлено свыше 500 участков уральских дорог

После зимнего периода в Свердловской области восстановлено свыше 500 участков дорог.

По данным департамента информполитики, общая площадь обновленных дорог составила 385,4 тыс. кв м, ремонтом занимались 69 дорожных бригад.

Особое внимание уделяется участкам, где ежедневно проходят большегрузы. На участках площадью 274,9 тыс. кв м были полностью заменены изношенные верхние слои, проведено выравнивающее фрезерование и уложен новый асфальтобетон.

Фото: Борис Ярков

Эксперты: Победа играет ключевую роль в формировании национальной идентичности

Память о великой Победе является фундаментальным элементом, обеспечивающим интеграцию общества и укрепление национальной идентичности. Общие воспоминания о героизме и самопожертвовании советских воинов в борьбе с нацизмом играют ключевую роль в формировании коллективного сознания.

Специально для ИА «Повестка дня» члены Экспертного клуба Свердловской области поделились своим взглядом на то, как память о Великой Отечественной войне влияет на идентичность нашего народа и какими методами эффективнее всего сохранять память о войне, рассказывать о ней молодежи.

История, в том числе события Великой Отечественной войны воспринимаются ближе и острее, когда человек осознает, что его семья - часть этой истории, считает медиаменеджер, замдиректора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анна Ленгле.

«Когда человек знает, что его предки пережили эти события и внесли свой вклад в победу в войне. Именно тогда история перестает быть набором фактов, а становится частью твоей собственной биографии, пусть и немного опосредованно - через родственников. Почувствовать такое помогает акция «Бессмертный полк», когда люди гордятся своими предками, а ведь многие из участников видели их только на фотографии. Но есть чувство гордости, есть ощущение, что Великая Отечественная война - это не про кого-то, а про нашу семью. И победа не чья-то, а наша, добытая тем самым прадедом на портрете.

Очевидно, что проблема искажения истории и фейковых нарративов касается не только событий далекого прошлого. Сегодня западные страны рисуют совершенно иную картину событий, которые происходили в Курской области после вторжения туда украинских военных. Западные СМИ врали и продолжают скрывать правду о событиях на Донбассе, в Луганской области и соседствующих с ними регионах. Сейчас необходимо рассказывать молодежи правду о событиях наших дней. Поскольку многие из них не знают об этом ничего или знают, но смотрят на события через те самые фейковые нарративы», - сказала спикер.

По мнению кандидата филологических наук, доцента УрФУ Марии Плотниковой, в эпоху информационных войн и переосмысления исторических событий, когда факты искажаются, а подвиги героев подвергаются сомнению, сохранение памяти о Великой Отечественной войне становится не просто данью прошлому; это абсолютная необходимость, находящаяся в поле жизненно важных интересов России.

«Это вопрос национальной идентичности, нравственного здоровья общества и основа для устойчивого развития в будущем. Подобно тому, как память создает личность из отдельного индивида, собирая воедино весь процесс онтогенеза, историческая память формирует цивилизационные основы государства.

Великая Отечественная война - это не просто страница в учебнике истории. Это трагедия, коснувшаяся каждой семьи в нашей стране, это массовый подвиг, урок мужества, стойкости и любви к Родине, который должен быть усвоен каждым поколением. Забвение этого опыта - это предательство памяти предков, которые отстояли свободу и независимость нашей страны, это потеря ключевых ориентиров и ценностей.

Представляется, что особое внимание в контексте сохранения памяти о Великой Отечественной войне следует уделить двум направлениям: работа с молодежью и противодействие фальсификации истории.

Именно молодому поколению предстоит нести эстафету памяти о Великой Отечественной войне, сохранять и передавать ее следующим поколениям. Поэтому полагаю, что системная работа по воспитанию гражданственности у детей и молодежи, которая началась совсем недавно, должна получить активное продолжение.

Кроме того, необходимо разоблачать мифы и ложные нарративы о Великой Отечественной войне, основанные на политических или идеологических мотивах, защищать историческую правду. Это не только вопрос уважения к прошлому, но и гарантия того, что будущие поколения будут иметь объективное представление о войне и той непомерно высокой цене, которую наша страна заплатила за великую Победу», - подчеркнула эксперт.

Сегодня мы видим, что происходит со странами и народами, которые предали свои исторические корни, свою историю и стали жить вымышленными симулякрами, комментирует аспирант кафедры политических наук департамента политологии и социологии УрФУ Михаил Лихачев.

По его мнению, имея такой пример, Россия просто обязана сохранить свою историческую память, так как это крайне важно для понимания своей идентичности, формирования патриотизма и преемственности поколений.

«Я думаю, что России необходимо: 1. Сохранить исторические памятники, что особенно важно, когда западные страны сносят у себя памятники, связанные с историей этих стран и истории России. 2. Образовывать и воспитывать молодое поколение, начиная со школы, ведь формирование знаний о прошлом начинается еще в школе. Введение специализированных курсов по отечественной истории, культурологии и краеведению поможет детям осознать важность сохранения традиций своего народа. Необходима активная работа музеев, библиотек и архивов будет способствовать углублению интереса школьников и студентов к прошлому страны. 3. Вместе с тем нужно усилить работу научно-исследовательских центров, которые способствовали бы глубокому изучению различных аспектов истории России. Открытие научных лабораторий, институтов и фондов позволяет изучать историю, выявлять новые факты и материалы, публикуемые в книгах, статьях и учебниках. 4. Крайне перспективным видится использование новых цифровых и информационных технологий. Так можно создать цифровые платформы, онлайн-картотеки, различные виртуальные экскурсии, которые бы могли погрузить человека в то далекое время и тому подобное. Такие платформы предоставят людям новый более интересный способ получения информации с целью знакомства с историей своей родины. 6. Активность гражданских организаций и волонтерских движений также важна для сохранения исторических ценностей. Привлечение общественности к работе над сохранением наследия через проекты волонтерства и инициативы гражданской активности укрепляет вовлеченность граждан в дела своей страны. 7. Российским политикам и дипломатам важно на международной арене активно отставить историческую правду России. Говорить о реальных фактах, подкреплять документами, нести в мир правду и сохранять свою историю. 8. И все это можно сделать посредством мягкой силы в том числе: фильмы, игры, различные мероприятия, прославляя и делая акцент на героях прошлого и настоящего нашей страны и активная работа по популяризации такого образа. Даже в США молодые люди восхищаются историей нашей страны, а, следовательно, нужно работать и далее в этом направлении», - перечислил Михаил Лихачев.

Он пояснил, что только совместными усилиями государства, образовательных учреждений, науки и гражданского общества возможно обеспечить бережное отношение к своему наследию и передать его следующим поколениям.

«В 2012 году во время послания Федеральному Собранию президент В.В. Путин упомянул дефицит духовных скреп в обществе. Это заявление было весьма актуальным на тот момент, и российская политическая система отреагировала на посыл президента должным образом. Спустя 13 лет после данного знаменитого выступления можно отметить, что определённые духовные скрепы в российском обществе появились. К ним можно отнести гордость за страну и внешнюю политику (присоединение Крыма к России в 2014 году), за армию (военная операция России в Сирии в 2015 году), за спорт (олимпиада в Сочи в 2014 году и проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году, несмотря на результаты сборной). Но все же ключевым стержневым элементом духовных скреп российского народа является память о Великой Отечественной Войне и День Победы. Уникальность данного праздника состоит в многообразии его смыслов и значений. Память о победе в войне является и связью между поколениями как семейный праздник, имеет идеологические функции по созданию общих ценностей и объединению людей, а также даёт статус России как ключевого игрока на международной арене, так как по итогам войны при создании ООН Советский Союз вошёл в состав Совета Безопасности ООН.

«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой…» - поется в знаменитом советском фильме «Офицеры», что в художественной форме отражает создание гражданской общности и идентичности у народа через переживание коллективной травмы и коллективного подвига. Полагаю, память об ужасах войны и героизме советского народа сформировали у россиян неприятие радикального национализма, солидарность в объединении для общего дела, о чём свидетельствует множество благотворительных фондов и организаций, и понимание Родины как сакрального места, которое нужно беречь, защищать и развивать, вне зависимости от политической ситуации в стране. День Победы и память о войне действительно стали главными объединяющими факторами российского общества, так как в защите Родины участвовали представители всех социальных и этнических групп, что создаёт чувство общности, столь необходимое на данный момент.

Одной из ключевых задач российского общества и государства является поддержание Вечного огня памяти о Великой Отечественной Войне в общественном сознании, что определяет необходимость работы с молодёжью и подрастающим поколением в данной сфере. На организационно-групповом поле соответствующая работа уже проделана, достаточно значительная. Например, просветительская деятельность общества «Знание», освещающая ключевые события нашей истории, в том числе и военный период. Или же создание организации «Движение первых», направленное на развитие патриотизма в молодёжной среде, которое невозможно без трансляции опыта подвига наших предков. Это важные шаги, так как согласно Аристотелю - «Человек общественное животное», и если школьник увидит положительный пример своих сверстников, то с высокой вероятностью он последует за ними. Однако, крайне важно работать и на духовно-ценностном уровне, то есть с идеями и стимулами, которые распространены в молодёжной среде. Это желание выделиться, стремление быть первым во всём, энергичность и стремление к новому опыту. Одним из наиболее действенных способов внедрения новых смыслов и идей в общество является сфера культуры, что ещё давно поняли на Западе. В России уже идет работа по данному направлению, например, создание фильмов о героях Великой Отечественной Войны, как реальных (фильм «Зоя») или же являющихся обобщённым образом (фильм «Т-34»). Тем не менее, текущие тенденции в области досуга молодёжи демонстрируют, что будущее поколение скорее предпочитает компьютерные игры, чем фильмы. И в этом случае тоже открывается простор для создания смыслов и примеров подражания, но уже в формате интерактивных историй с погружением в процесс. История борьбы советского народа за выживание полна примеров героизма, достойных воплощения на мониторе и эмоциональному переживанию потенциального игрока. Игра «Смута», про события начала XVII века, вышедшая в прошлом году, стала первой ласточкой в данном процессе, и надеюсь, далеко не последней.

В моем родном городе Верхняя Пышма память о Великой Отечественной Войне сконцентрирована в музее военной техники «Боевая слава Урала». Это не только выставочная площадка с множеством танков времен войны и выставочный комплекс, но и средоточие исторических и моделистских кружков для школьников. По своему опыту знаю, что когда собираешь модель танка, то сам садишься на кресло мехвода и проходишь весь боевой путь машины и узнаешь имена героев-танкистов. Этот эффект усиливается, если работать в группе. Также в Верхней Пышме регулярно проходит парад отреставрированной военной техники из музея и шествие Бессмертного полка», - резюмировал аспирант 1 курса политологии УрФУ, преподаватель семинаров по истории России в УрГЭУ Дмитрий Чиркин.

Память о Великой Отечественной войне играет ключевую роль в формировании национальной идентичности российского народа. Это событие является частью коллективной памяти, объединяет поколения и формирует чувство гордости за свою страну и народ, отметил эксперт Фонда развития гражданского общества, представитель в УрФО Сергей Новопашин.

«Влияние памяти о Великой Отечественной войне на идентичность:

1. Формирование патриотизма: Память о подвигах героев войны воспитывает чувство любви к Родине, уважение к старшим поколениям и осознание своей причастности к истории страны.

2. Укрепление единства нации: Общие воспоминания о победе над фашизмом способствуют укреплению чувства единения среди разных народов, проживающих в России.

3. Передача ценностей молодым поколениям: через рассказы ветеранов, семейные предания и школьные уроки истории молодые люди узнают о героизме и жертвенности предыдущих поколений, что помогает формировать нравственные ориентиры.

Методы сохранения памяти о войне:

Для эффективного сохранения памяти о Великой Отечественной войне важно использовать разнообразные методы, которые будут интересны и понятны молодому поколению:

1. Организация мероприятий: Проведение парадов Победы, митингов, возложение цветов к памятникам и мемориалам помогают сохранить историческую память.

2. Образовательная деятельность: Введение уроков мужества, посещение музеев и участие в исторических реконструкциях позволяют молодым людям лучше понять события тех лет.

3. Культурные проекты: Создание фильмов, книг, песен и спектаклей о войне способствует популяризации темы среди широкой аудитории.

4. Социальные сети и интернет-ресурсы: Использование современных технологий для распространения информации о событиях войны и героях также эффективно привлекает внимание молодых людей.

Каждый регион России имеет свои особенности и инициативы по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, исключая, конечно, проведение парадов и шествие «Бессмертного полка», являющихся общепринятыми. Из бывших республик СССР отмечу, что масштабностью чествования Победы, военным парадом и массовостью «Бессмертного полка» отличается Кыргызстан.

В Свердловской области активно проводятся мероприятия, направленные на воспитание уважения к подвигам участников Великой Отечественной войны среди молодого поколения. Среди основных инициатив выделяются:

1. Уроки мужества: Во многих школах региона регулярно проходят специальные занятия, посвящённые героям войны, чтению воспоминаний ветеранов и изучению ключевых моментов военных событий.

2. Экскурсии и походы: Организуются экскурсии по памятным местам, связанным с историей войны, таким как памятники, мемориалы и военные захоронения.

3. Школьные исследования: Школьники занимаются исследовательскими проектами, изучают историю семьи, участвуют в конкурсах сочинений и презентаций о своих родственниках-фронтовиках.

В сфере культуры:

1. Фестивали и концерты: Проводятся музыкальные фестивали, вечера поэзии и киносеансы, где демонстрируются фильмы о Великой Отечественной войне.

2. Выставки и музейные экспозиции: Открываются выставки документов, фотографий и личных вещей фронтовиков, организуются временные экспозиции в краеведческих музеях.

3. Патриотические акции: Широко известны такие акции, как «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Цветы Героев», участники которых несут портреты своих родственников, воевавших на фронте.

Поддержка ветеранских организаций:

1. Встречи с ветеранами: Молодежь принимает активное участие в мероприятиях, проводимых совместно с ветеранами войны, общается с ними лично, слушает воспоминания.

2. Помощь семьям погибших солдат: Осуществляется поддержка семей погибших воинов, оказание социальной помощи, сбор средств на ремонт памятников и могил.

3. Участие молодежи в восстановлении памятников: Юноши и девушки принимают участие в уборке территории возле памятников, ремонте стел и мемориальных досок», - перечислил Сергей Новопашин.

Доктор философских наук, руководитель Экспертного Клуба Свердловской области, Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор кафедры политических наук департамента политологии и социологии УрФУ Анатолий Гагарин подчеркнул, что память о великой Победе является тем самым краеугольным камнем фундамента нашей национальной идентичности, камнем, который полит кровью наших предков.

«И сегодня, как много лет назад, воспоминания о героизме и самопожертвовании советских воинов в борьбе с нацизмом формируют коллективное сознание народа. ВЦИОМ сообщает, что 98% россиян считают важным сохранить память о Великой Отечественной войне. В свою очередь, 90% респондентов гордятся историей России, а одним из самых значимых праздников для них является 9 мая - 68%.

На сообщение о том, что послов России и Белоруссии не пригласили на памятное мероприятие в честь Дня Победы, которое состоится 8 мая в Бундестаге и о том, что в ряде стран Европы препятствуют проведению акции «Бессмертный полк» 81,3 % экспертов наших Экспертных клубов при опросе высказались, что это сознательная попытка исказить историческую память, принизить роль советского народа в разгроме нацизма. Это цинизм и желание переписать итоги войны - справедливо поверженные зачинщики Второй мировой войны мечтают предстать победители, пусть и только фейковыми, придуманными.

Поэтому сегодня мы должны не только помнить, но и не давать забыть, переписать ход истории и ее результаты, не дать поверить разного рода «альтернативным версиям».

В 2012 году наше Творческое объединение «Кинофабрика» (при поддержке Министерства культуры РФ) на основе ярких воспоминаний 18 ветеранов-фронтовиков и кадров кинохроники создало документальный фильм документальный фильм «Добровольцы Урала» - о самоотверженном героическом труде и боевом пути уральцев из Свердловской, Пермской и Челябинской областей, прошедших дорогами войны под знаменем Уральского Добровольческого танкового корпуса. Инициатива создания Добровольческого танкового корпуса возникла в трудовых коллективах Урала. Крупнейшие коллективы танкостроителей брали на себя обязательство изготовить, сверх напряженного плана, столько танков и самоходных орудий, сколько требуется для корпуса. Одновременно уральцы хотели обучить своих рабочих-добровольцев профессии механиков-водителей. Свердловский, Пермский и Челябинский Областные комитеты партии обратились в Центральный Комитет ВКП (б) и Государственный Комитет Обороны с просьбой разрешить сформировать и отправить на фронт Уральский добровольческий танковый корпус. Председатель Государственного Комитета обороны И.С.Сталин ответил: «Приветствуем и одобряем!».

6 февраля 1943 года командующий Уральским военным округом генерал-майор А. В. Катков издал директиву о формировании танкового корпуса численностью 9661 человек. Жители региона собрали свыше 70 миллионов рублей на формирование танкового корпуса. Заявления на службу в УДТК написали 115 тысяч человек из Свердловской, Челябинской и Молотовской областей. После тщательного отбора в корпус было принято военнослужащих в количестве 9661 человек.

Боевое крещение УДТК получил на Курской дуге, приняв участие в битве за Орёл. В своё первое сражение корпус вступил 27 июля 1943 года. В боях советские танкисты проявили невероятную стойкость и беспримерную храбрость. Соединению было присвоено почетное звание гвардейского корпуса. Приказом Народного Комиссара обороны СССР № 306 от 26 октября 1943 года преобразован в 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус. Всем частям корпуса было присвоено наименование гвардейских. 18 ноября 1943 года частям и соединениям корпуса в торжественной обстановке вручены Гвардейские Знамена. Боевой путь корпуса от Орла до Праги составил свыше 5500 километров. Уральский добровольческий танковый корпус участвовал в Орловской, Брянской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях. В 1944 году корпус удостоен почётного звания «Львовский», в боевых действиях за Потсдам и Берлин, а 9 мая 1945 года первым вошел в Прагу. Корпус награждён орденами Красного Знамени, Суворова II степени, Кутузова II степени. Всего на боевых знаменах частей, входивших в состав 10-го гвардейского Уральско-Львовского, Краснознамённого, орденов Суворова и Кутузова добровольческого танкового корпуса, 54 ордена.

В 2025 году киностудия «Военфильм» под руководством Народного артиста РФ Игоря Угольникова (создавшего такие фильмы как «Брестская крепость», «Подольские курсанты» и другие картины) приступает к созданию художественного фильма-сериала о заводчанах Уралвагонзавода (тогда Уральского танкового завода), которые на танках, созданных своими руками ушли громить врага. Я принимаю участие в создании этого фильма как соавтор сценария и креативный продюсер. А наши земляки-уральцы будут играть в картине главные роли, и сниматься в массовых сценах», - рассказал Анатолий Гагарин.

Фото: Борис Ярков

В майские праздники Средний Урал посетило 110 тыс. туристов

За прошедшие майские праздники Свердловскую область приняла порядка 110 тыс. туристов.

Как сообщила директор департамента по развитию туризма региона Эльмира Туканова, в отчетном периоде уральский регион по количеству бронирований уступил лишь Москве и Татарстану.

На Средний Урал ехали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и соседних регионов. Кроме того, на 15% увеличилось число иностранных туристов.

Популярней всего у туристов были глэмпинги и кемпинги, чья нагрузка составила 100%. Самой популярной локацией стал загородный клуб «Яблоневый сад» в Верхотурье, а также железнодорожный маршрут «Императорский тур».

В среднем гости приезжали на 3,5 суток, а бюджет на одного человека составил 21 тыс. рублей.

Напомним, ранее стало известно, что на туристическом налоге Екатеринбург заработал 25 млн рублей.

Фото: Борис Ярков

Назначен новый замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области

Василий Фадеев назначен заместителем главы министра энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Соответствующий документ подписал врио губернатора Денис Паслер. Ранее Фадеев работал руководителем Института развития ЖКХ им. Данилова, принимал участие в разработке программы «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» и является экспертом по энергетике и развитию общественных мест.

Сейчас обязанности министра исполняет Алексей Рубцов, который по совместительству занимает должность замминистра. После губернаторских выборов и ухода областного правительства в отставку, Василий Фадеев может стать главой МинЖКХ.

Напомним, что бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области не так давно продлили арест.

Фото: forum-100.ru

К 105-летию в УрФУ учредили премию для молодых ученых

В Уральском федеральном университете (УрФУ) к 105-летнему юбилею учредили премию для молодых ученых «Молодость. Наука».

Как сообщает пресс-служба вуза, премия предназначена для молодых деятелей науки до 35 лет с кандидатской ученой степенью или до 39 лет с докторской. Работы будут оцениваться по пяти направлениям: экономика и управление, естественные науки, инженерия, гуманитарные исследования, информационные технологии и математика.

Финансирование премии поступает из эндаумент-фонда университета. В экспертную комиссию войдут ученые и представители бизнеса. Десять лауреатов получат по 105 тыс. рублей, Гран-при конкурса составит 500 тыс.

«Мы решили, что в юбилейный для университета год помимо официальных торжественных мероприятий будет правильным поддержать молодых талантливых ученых и провести премию, которая, надеемся, станет традиционной. Кроме финансовой поддержки цель премии - привлечь внимание к разработкам, достижениям молодежи со стороны власти, бизнеса и общества. Мы хотели бы, чтобы молодежь рассказывала о своих исследованиях, их важности, значимости, актуальности. На своем примере демонстрировала, что ученый - это не оторванный от реальности исследователь в башне из слоновой кости, а успешный, активный, целеустремленный человек, который в том числе умеет зарабатывать деньги, в чем нет ничего меркантильного», - сказала член оргкомитета, директор Центра позиционирования и бренд-технологий УрФУ Анна Краснова.

Прием заявок на конкурс начнется в середине августа. Заочный и очный этапы отбора пройдут в сентябре и октябре. Церемония награждения состоится в дни празднования юбилея УрФУ.

Фото: Борис Ярков