Вышел в свет второй номер журнала «Росы. Вестник особо охраняемых природных территорий Урала и Сибири». Этот специальный журнал, освещающий вопросы развития системы особо охраняемых природных территорий, продолжает следовать главной идеологической линии, заявленной в первом номере – бережное отношение человека к природе и акцентирование категории пространства как стратегического ресурса государства.Мы обратились к главному редактору и учредителю издания Сергею Новопашину с просьбой рассказать об этом проекте.– Сергей Александрович, ваш журнал, изобилующий изображениями прекрасных видов российской природы от Полярного Урала до Сахалина, тем не менее, претендует на большее, поднимая такие темы, как экологическая безопасность и вопросы эффективного управления ООПТ. Надо полагать, это связано с Вашими взглядами и убеждениями?

Вышел в свет второй номер журнала «Росы. Вестник особо охраняемых природных территорий Урала и Сибири». Этот специальный журнал, освещающий вопросы развития системы особо охраняемых природных территорий, продолжает следовать главной идеологической линии, заявленной в первом номере – бережное отношение человека к природе и акцентирование категории пространства как стратегического ресурса государства.Мы обратились к главному редактору и учредителю издания Сергею Новопашину с просьбой рассказать об этом проекте.– Сергей Александрович, ваш журнал, изобилующий изображениями прекрасных видов российской природы от Полярного Урала до Сахалина, тем не менее, претендует на большее, поднимая такие темы, как экологическая безопасность и вопросы эффективного управления ООПТ. Надо полагать, это связано с Вашими взглядами и убеждениями?

– Особо охраняемые природные территории, кроме обозначенных законом РФ параметров, на мой взгляд, самим фактом своего существования определяют еще три вектора (а может и больше) в осознании этого факта.

Первый вектор связан с сугубо экологической парадигмой, и факт увеличения количества ООПТ в стране является свидетельством того, что уже нет смысла ломать копья по поводу того, нужно ли сохранять в развитых промышленных регионах не тронутые деятельностью человека районы. Да, нужно. И не только сохранять, но и создавать новые охраняемые территориальные образования на местах девственных участков природы.

Второй вектор, логично связанный с первым, отталкивается от того положения, что самонадеянная вера «просвещенного» человечества в прогресс привела к плачевному результату – необратимым экологическим изменениям, которые в большей или меньшей степени охватили всю планету. Поэтому одной из основных задач экологической безопасности страны является сохранение участков девственной природы с щадящим режимом использования и охрана аутентичных биоценозов. Следует отметить, что сей вопрос имеет также экономическую, идеологическую и политическую подоплеку. Дело в том, что система охраны естественных ландшафтов и биоценозов (экониш) в одной отдельно взятой стране тесно связана с глобальными цивилизационными процессами. Это для нас с вами лес и река могут значить нечто большее, связанное с чувством малой родины например, а для транснациональных корпораций это просто пока не конвертированный в активы ресурс. Компетентно заявляю, как человек, преподававший в течение почти десятка лет геополитику и политическую географию: ООПТ – это один из главных стратегических ресурсов России. Если говорить языком экономики, то вкладываться следует в охрану природных ресурсов и в первую очередь ООПТ, повышая тем самым их реальную стоимость, а по-человечески, мы попросту обязаны сохранять биоразнообразие планеты и обязаны передать его потомкам.

Отсюда следует и третий вектор – геополитический. Связан он, с одной стороны, с экологической безопасностью государства и его статусом в глобальном мире, с другой – с философией пространства. Но это отдельная тема.– И все же, вкратце прокомментируйте.

– Само пространство, изначально категория, имеющая непрофанный, но сакральный статус, в целом и есть основной государственный стратегический ресурс. Нет пространства – нет государства, это очевидно. Та часть пространства, что выделена по каким-либо признакам в особые территории, в нашем случае – охраняемые с целью сохранности естественной среды, является по умолчанию важным ресурсом. Кстати, благодаря инициативам именно российских ученых и политических деятелей еще в начале XX века вообще появилось слово «заповедник», которое позже вошло в обиход в мировой научной среде в прямом написании – «zapovednik», как в 1960-х годах слово «sputnik» например. Вот пример триумфа странового брендинга СССР, как сказали бы сейчас. Сегодня эти достижения требуют своего рода ребрендинга.

И есть надежда, что не все потеряно. Государственная машина, хоть и со скрипом, но постепенно поворачивается «лицом к человеку и природе». Вот и текущий 2013 год был объявлен президентом РФ Годом охраны окружающей среды, хотя бы для того, чтобы сделать актуальной необходимость «обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую среду».– Есть мнение, что Россия – это, скорее, сегодня «городская страна», где каждый пятый житель живет в городе-миллионнике, и большинство городских обитателей мегаполисов интересуются природой только в связи с тем, где бы расслабиться под пивко или водочку…

– Увы, есть и маргиналы, которым безразлична родная природа, интересующая их лишь как некий ресурс потребления, причем бесплатный – солнце, воздух и вода. Хотя справедливости ради надо сказать, по-своему этот маргинальный тип, обыватель тоже не равнодушен к красотам природы, но лишь потребляет ее... Она вроде как для него – для «хозяина жизни», для «венца творения» – существует. Это тоже любовь к родной природе, но уже искореженная отчуждающим влиянием городского образа жизни, неадекватного образования и современного общества потребления.

И, слава Богу, что Россия остается еще огромным, самым протяженным государством (т.е. пространством в прямом смысле), в котором все еще есть места и районы, сохранившие естественные природные условия, и есть люди, для которых понятие «благоприятная окружающая среда», озвученное президентом России, имеет особый смысл.– Поясните, что скрывается за термином «особо охраняемые природные территории»?

– Вот часть этих уголков с «благоприятной средой», о чем мы только что говорили, и находится под охраной. В Российской Федерации основу территориальной охраны уникальных природных участков и ландшафтов составляет система особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

ООПТ, согласно официальному определению, представляют собой участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное и в целом оздоровительное значение; и которые изъяты полностью или частично из хозяйственного использования и для них установлен режим особой охраны.

Действующее законодательство выделяет такие категории охраняемых территорий: государственные природные заповедники (в том числе биосферные), национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, заказники и другие ООПТ регионального и местного значения.

Всего в России создано более 13 тысяч ООПТ федерального, регионального и местного значения. Из них к федеральным ООПТ относится около трехсот территорий, которые включают в себя 103 или уже 104 заповедника, 43 национальных парка, более 70 государственных природных заказников федерального значения, а также памятники природы, курорты и другие категории ООПТ.

Общая площадь ООПТ федерального значения – около 580 тысяч квадратных километров в 81 из 84 субъектов Федерации, это около 3,4% территории РФ, но сегодня эта доля увеличивается за счет увеличения числа ООПТ. Всего различные природоохранные зоны, включая территории федерального, регионального и муниципального уровней, занимают более 200 миллионов гектаров, т.е. свыше 12% территорий государства.

Процесс создания ООПТ продолжается, что не может не радовать. Так, среди новых ООПТ можно отметить национальные парки «Бузулукский бор», «Русская Арктика», а среди заповедников – «Кологривский лес», «Утриш», «Ингерманландский», «Шайтан-Тау». У нас в Свердловской области недавно появился новый ландшафтный заказник – «Ивдельский».– Кстати, о Свердловской области: чем наш Средний Урал замечателен в контексте ООПТ?

– Во-первых, в области представлены все типы ООПТ. Это три территории федерального значения: Висимский государственный природный биосферный заповедник, государственный природный заповедник «Денежкин Камень» и национальный парк «Припышминские боры».

Во-вторых, по количеству ООПТ регионального значения область является одним из лидеров в стране, их число – 1 629. Из них четыре природных парка: «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Малый Исток», «Бажовские места», предназначенные как для развития регулируемого экологического туризма, отдыха населения и его экологического просвещения, так и для охраны и восстановления природных комплексов и объектов; и система природных заказников: 15 охотничьих, 37 ландшафтных (в т.ч. ботанический и орнитологический) и уникальный по своему статусу природно-минералогический заказник «Режевской». Также на территории Свердловской области имеется 423 памятника природы, 20 оздоровительных местностей и курортов, 111 лесных генетических резерватов, 994 особо защитных участков леса вокруг глухариных токов, 19 лесных парков и 3 дендрологических парка. Девять ООПТ имеют статус местного значения.

Общая площадь ООПТ в области – 1 481,18 тыс. гектаров, что составляет 7,6 процента от общей площади области. Это немало…– А как коррелируются задачи охраны природы и туризма в ООПТ?

– Законом РФ определены разные статусы для ООПТ, со своими «фильтрами», целями и задачами. Если речь идет о национальном парке (федерального подчинения) или природном парке (регионального уровня), то здесь допускается (а сегодня и поощряется) развитие «мягких» форм туризма. Более того, некоторые парки, такие как природный парк «Оленьи ручьи» в Свердловской области или национальные – «Таганай» и «Зюраткуль» в Челябинской области, весьма успешны и как бизнес-проекты.

Услуги же, как требования к посетителям, там жестко регламентированы. К счастью, часть посетителей парков экологически образованна и старается относиться к объектам природы в соответствии с внутренними экологическими нормами. Вообще, сегодня четко прослеживается рост разных форм зеленого туризма (экотуризма, агротуризма) во всем мире, и это понятно. Человек родился в природе и стремится к общению с ней, убегая, хоть на некоторое время, из глобализированных городов. ООПТ же, такие как природные и национальные парки, заказники, готовы помочь в этом тем, кто жаждет вдохнуть чистого воздуха, испить чистой воды и наслаждаться видом красивых ландшафтов.– Вы упомянули о бизнес-проектах. Как государственные учреждения, которыми являются ООПТ, соотносятся с предпринимательской деятельностью?

– Ряд ограничений деятельности, действующих в особо охраняемых природных территориях, известен и понятен, ведь ради сохранения этих мест они и получают статус ООПТ, а с ним и определенную степень хозяйственной неприкосновенности. Однако это не отменяет того положения, что ООПТ, имея «общенациональную ценность», о чем напомнил президент РФ В.В. Путин на пресс-конференции в декаб-ре 2012 года, могут и должны экономически развиваться, минимизируя при этом ущерб природной среде. Другой вопрос: как? Государственный кошелек для ООПТ не безразмерен, да к тому же далеко не всех руководителей ООПТ постоянные дотации стимулируют к дальнейшему развитию подопечных территорий. К тому же, обязательное к исполнению решение правительства развивать туризм в ООПТ не совсем корректно, ведь для заповедников, например, оно не только противоречит целям и задачам заповедников, но и не приемлемо в принципе. Вот для национальных и природных парков это актуально. А там, где необходимо регулирование потока туристов, неизбежно возникают экономические отношения. Другой вопрос, как дирекция конкретного парка решает экономические, а значит и финансовые вопросы. Неизбежны и крайние проявления, когда из национального парка, например, изгоняется научный отдел, а «эффективный менеджмент» превращается в кормушку для руководства. К сожалению, есть прецеденты.

В целом же, администрации крупных ООПТ (нацпарков, природных парков и заповедников) решают вопросы посещения и взимания платы за услуги, исходя из своих талантов и возможностей. Это не просто. Согласитесь, если по территории ООПТ в день проходит свыше тысячи туристов (как в «Оленьих ручьях» например), это вроде бы неплохо, касса пополняется, но это же и проблема – территория-то угнетается, природные комплексы деградируют, а чтобы поддерживать их status quo, надо вкладываться…Так что бизнес в ООПТ – дело почти неблагодарное. Есть, впрочем, и положительные сдвиги.

Коль скоро любая эффективная экономическая деятельность невозможна без бизнес-планирования, то и к ООПТ это тоже стало относиться в полной мере. Правда, оказалось, что бизнес-план для ООПТ – вещь исключительно редкая, а потому и ценная.– То есть в книжном магазине пособие по бизнес-планированию для ООПТ приобрести невозможно?

– Маловероятно. Пионером здесь стала Республика Коми, запустившая в 2010-2011 гг. проект ПРООН/ГЭФ (UNDP/GEF) – «Программа развития ООН / Глобальный экологический фонд». Целью проекта было заявлено: «Укрепление системы особо охраняемых природных территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев реки Печора».

В результате были запущены два бизнес-плана – для национального парка «Югыд ва» и Печоро-Илычского государственного природного биосферного заповедника. Оба плана уже дали весьма ощутимый эффект, и сегодня руководитель экономического компонента проекта ПРООН/ГЭФ Андрей Васильевич Мельничук буквально нарасхват.– Каковы цели Вашего издания и есть ли у Вас единомышленники?

– Создание тематического информационного поля, в котором будут постоянно освещаться проблемы, задачи, достижения и другие темы, связанные с российскими ООПТ в целом и с ООПТ Урала и Сибири в частности, как заявлено в названии.

Мы намерены способствовать развитию и популяризации щадящих для экосистем форм туризма, сохранению и преумножению ресурсов охраняемых природных территорий, а также продвижению положительных образов Урала, Сибири и всей страны, связанных с уникальностью российской природы.

В достижении поставленных задач нам помогают и люди, и организации. Кто на эмоциональном уровне, кто на финансовом или организационном. С большим интересом к идее журнала и желанием продвигать его отнесся Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. Обратили внимание на новый журнал и наши северные соседи – Югра. Второй номер вышел благодаря поддержке Департамента экологии ХМАО-Югры.

Довольно активны авторы – ученые с Дальнего Востока. Научный контент издания отслеживает заслуженный эколог РФ Александр Лагунов, научный сотрудник Ильменского государственного заповедника, академический тон задает известный биолог, генетик, профессор Юрий Новоженов из УрФУ…– А почему журнал называется «Росы»?

– Первый смысл лежит на поверхности. Образ росы в традициях разных народов, населяющих Россию, да и Евразию в целом, наверное, является своего рода негласным символом чистоты, свежести, утреннего пробуждения мира. Второй же смысл я открыл для себя, общаясь в дальневосточных проектах с японскими коллегами, когда узнал, что одно из старых названий России на японском «Рококу» – «Страна росы».– В чем Вы видите миссию своего издания?

– «Росы» – это специальный журнал, заявленный как «Вестник ООПТ», где освещаются вопросы экологии, экотуризма и развития системы особо охраняемых природных территорий. Это издание, которое может и должно стать площадкой для выражения идей, мнений, для обозначения проблем заповедных территорий, это ресурс для продвижения и выгодного позиционирования наших, российских ООПТ разного статуса. И, пожалуй, главное – стремление привлечь внимание к проблемам охраны природы всех тех, кто далек от этого. Принцип «Если не мы, то кто?» актуален как никогда. Тем более что у России, при всей неоднозначности современного ее положения, шансов на сохранение уникальных природных уголков несравненно больше, чем где-либо в развитой либеральной Европе или США.

Здесь важно не дожидаться, когда в России наступит невозможность продолжать «осваивать» природу – по факту ее тотального покорения (истребления), что уже произошло во многих странах, а уже сегодня менять приоритеты политических и экономических решений, выстраивая базис нового, экологического мировоззрения.Источник: «МК-Урал»

В педагогических вузах начнут готовить учителей семьеведения

В педагогических вузах начнут готовить учителей семьеведения.

Как сообщил замминистра просвещения Александр Бугаев, в вузах появятся модули семьеведения, которые будут готовить учителей для преподавания курса «Моя семья» в школах.

«Курс, который проходит сейчас апробацию, безусловно, будет расширяться и предельно дойдет до каждой образовательной организации. И, конечно, потребуются специалисты», - сказал Бугаев на Всероссийской конференции педагогов и организаторов курсов семьеведения.

Внеурочный курс «Моя семья» рассчитан на 36 академических часов. Целью курса является «введение молодых людей в традиционную для нашего Отечества систему семейных ценностей и формирование просемейных ценностно-смысловых установок: брачности, многодетности, целомудрия».

Фото: Борис Ярков

Уральский конгресс по здоровому образу жизни собрал свыше тысячи специалистов (фото)

В Екатеринбурге стартовал XVII Уральский конгресс по здоровому образу жизни.

Мероприятие собрало свыше тысячи специалистов в области профилактики, врачей, студентов медвузов из разных регионов УрФО, которые обсудят актуальные вопросы здравоохранения, а также обменяются опытом.

Замгубернатора - министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова рассказала о системной работе по формированию здорового образа жизни в регионе.

«Мы строим работу по принципу «Профилактика на протяжении всей жизни». Очень важно заниматься профилактикой с детства, а не когда человек уже достиг серебряного возраста. Формировать приверженность ЗОЖ у детей и молодежи стратегически очень верно», - отметила Татьяна Савинова.

По словам и. о. председателя Заксобрания Свердловской области Виктора Якимова, на Среднем Урале постепенно улучшаются условия для формирования здорового образа жизни населения, в том числе благодаря работе регионального парламента.

«Ключевую роль в поддержании здоровья уральцев играет мощная система регионального здравоохранения. Развитая сеть медицинских учреждений, высококвалифицированные специалисты и современные технологии обеспечивают профилактику заболеваний, своевременное выявление патологий и эффективное лечение. В Свердловской области большое внимание уделяется модернизации спортивной инфраструктуры», - рассказал депутат.

После церемонии открытия конгресса прошло награждение победителей конкурса «Лучший по медицинской профилактике» в 2025 году. Его лауреатами стали 11 медработников и организаций.

В первый день конгресса участники обсудили проблему детского ожирения, формирование здорового образа жизни в корпоративной культуре, роль муниципалитетов в укреплении общественного здоровья и работу НКО в сфере профилактики. Участники из других регионов представили свои наработки в сфере профилактики ЗОЖ.

Помимо медработников, в конгрессе принимают участие представители санаториев, оздоровительных лагерей.

Фото: Борис Ярков

В России впервые запустили Мультбанкинг

В России запущен Мультибанкинг, объединивший счета четырех крупнейших банков страны в одном мобильном приложении.

Теперь клиенты Т-Банка смогут видеть свои счета в ВТБ и Альфа-Банке и наоборот. Соглашения о сотрудничестве между Т-Банком, ВТБ и Альфа-Банком достигнуты в рамках форума «Финополис 2025», который проходит на федеральной территории Сириус. На прошлогоднем форуме подобное соглашение уже было подписано со Сбером. Сейчас Мультибанкинг работает в пилотном режиме.

С согласия клиента технология объединяет информацию по счетам в разных банках в одном приложении. Это позволяет переводить деньги между банками без комиссии, отслеживать общий баланс и операции.

Клиенты Сбера и Альфа-Банка смогут увидеть в приложении Т-Банка свои счета, а клиентам ВТБ будет также доступна информация по вкладам и накопительным счетам.

Фото: Борис Ярков

Платформу по борьбе с кибермошенниками введут в России к марту

К марту будущего года Минцифры РФ создаст антифрод-платформу для взаимодействия госорганов, банков, операторов связи, организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями и провайдеров хостинга.

Как сообщает РИА Новости, антифрод-платформа поможет эффективнее бороться с телефонным и онлайн-мошенничеством. Она позволит различным ведомствам и организациям наладить координацию для совместной борьбы с преступниками.

Система будет работать на платформе «Гостех» и займется сбором и обменом данными о кибермошеннических действиях, автоматическим обменом сигналами о подозрительных событиях, хранением информации о нарушителях и используемых ими абонентских номерах, выявлением и учетом фишинговых сайтов, ограничением доступа к опасным или мошенническим интернет-ресурсам, сбором статистики и аналитики по киберпреступлениям.

Оператором станет Минцифры, а участниками - МВД, Центробанк, Генпрокуратура, провайдеры хостинга и др. Платформа также будет взаимодействовать с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), автоматизированной системой обработки инцидентов (АСОИ ФинЦЕРТ), системами Роскомнадзора, реестром запрещенных сайтов и доменов.

Фото: Борис Ярков

На Средне Урале появились новые благоустроенные пространства

В Свердловской области появились новые благоустроенные площадки по программе «Формирование комфортной городской среды».

По данным департамента информполитики, в поселке Малышева открыли новый благоустроенный парк вблизи школы, со скейт-парком, тренажерами, трибунами для зрителей и зонами отдыха.

В Асбесте завершен один из этапов благоустройства сквера у Центра культуры им. Горького. Там были проложены новые дорожки, установлен фонтан и малые архитектурные формы, высажены растения. Основные работы завершатся в следующем году.

В целом в регионе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» реализуются 39 объектов благоустройства, 16 из них уже завершены.

Фото: ДИП

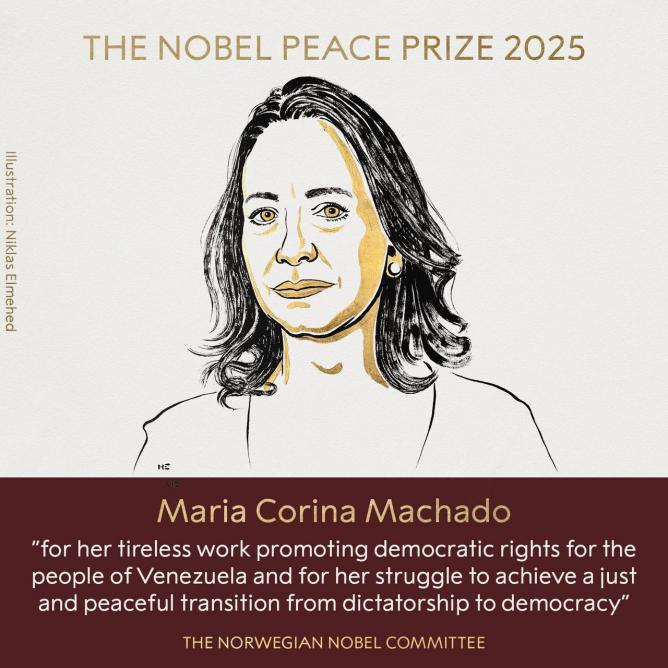

Нобелевскую премию мира получила венесуэльский оппозиционный политик

Нобелевскую премию мира этого года получила венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо.

Награду ей присудили «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».

Премия присуждается Норвежским нобелевским комитетом из пяти человек, отобранных парламентом Норвегии.

Узнать остальных лауреатов этого года можно по ссылкам:

Названы лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

Нобелевскую премию по физике присудили за исследования квантового туннелирования

Названы лауреаты Нобелевской премии в области химии

Фото: Нобелевский комитет

В уральской столице прошел VIII Симфонический форум России (фото)

В уральской столице подвели итоги VIII Симфонического форума России.

С 3 по 9 октября на сцене Свердловской государственной академической филармонии выступили оркестры из Самары, Саратова, Ростова-на-Дону, Воронежа и Петрозаводска, а кульминацией стал концерт легендарного Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Николая Алексеева.

В рамках форума впервые в Екатеринбурге прозвучали Пятая симфония Чайковского, произведения чешских композиторов и симфоническая поэма Бориса Тищенко «Франческа да Римини» в исполнении петербургского оркестра.

В эти дни гостей ждала не только концертная, но и деловая программа, объединяющая свыше 60 представителей профессионального сообщества из разных регионов страны, участвующих в обсуждении актуальных вопросов симфонической индустрии.

Форум, организуемый Свердловской государственной филармонией, проводится при поддержке Минкультуры РФ, губернатора Свердловской области и Союза концертных организаций России.

Фото: Борис Ярков

Самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные

Самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные при условии оплаты ежемесячных взносов.

Как сообщил глава кабмина Михаил Мишустин, с 1 января 2026 году будет запущена добровольная программа социального страхования, позволяющая получать оплату больничных листов.

Участникам программы должны делать ежемесячные взносы в Социальный фонд в размере около 1,3 - 1,9 тыс. рублей. При этом размер взноса может быть снижен, если самозанятый не будет пользоваться больничным более 1,5 лет.

На выбор предлагаются два годовых лимита пособия по нетрудоспособности - 35 и 50 тыс. рублей. Механизм будет действовать в качестве эксперимента до конца 2028 года.

По теме:

До конца 2028 года налогообложение для самозанятых меняться не будет

Фото: Борис Ярков

С помощью поддельных документов мошенники начали делать дубликаты SIM-карт

Россиян предупреждают, что мошенники могут получить дубликат сим-карты у оператора связи с помощью поддельных документов.

Как сообщили в МВД, через дубликат злоумышленники смогут иметь доступ к СМС, кодам подтверждения и онлайн-банкам владельца SIM-карты, что может грозить ему потерей средств.

«Такой способ получения доступа не распространен широко и носит индивидуальный характер, тем не менее, может представлять реальную угрозу», - отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что мошенники начали представляться сотрудниками медучреждений.

Фото: Борис Ярков