Вопрос будущего малых российских городов оказался в центре повышенного внимания экспертного сообщества и породил активные дискуссии, что сразу дало понять - тема является животрепещущей и актуальной. Отправной точкой активного обсуждения явилась статья «Малые города России: размышляя о будущем» губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, опубликованная в «Российской газете». По мнению Воскресенского, малые города и есть будущее России. Они не только смогут достичь высоких экономических показателей, но и останутся «фабриками национальной идентичности и национального самосознания».

Позже в МИА «Россия сегодня» состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Дискуссии о будущем. Малые города России» с участием глав регионов, органов местного управления, научного и экспертного сообщества. Были обсуждены вопросы государственной политики в отношении малых населенных пунктов, принципы развития малых городов, формирование российской национальной идентичности. Подробно о ходе дискуссии ИА «Повестка дня» в недавнем интервью рассказал директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, доктор философских наук, профессор кафедры политических наук Уральского федерального университета Анатолий Гагарин.

«Повестка дня» проанализировала комментарии экспертов - членов Экспертного клуба Свердловской области и Экспертного клуба Челябинской области, которые поделись своим видением как текущей ситуации с малыми городами, так и перспективами их развития, а также какую, по их мнению, роль в этом может сыграть государство.

Политолог, директор Центра «Аналитик» Андрей Мозолин рассказал о современных тенденциях в данном вопросе.

«Тема малых городов возникла в связи с тем, что снова стал актуален разговор по поводу идентичности с одной стороны и вопросов, связанных с обсуждение будущего России, с другой. В этом контексте малые города достаточно интересны, потому что в них до сих пор сохранились те традиционные ценности, на защиту которых призваны последние постановления президента.

Во-вторых, в последние годы мы наблюдали тенденции, когда народ уезжал из малых городов в мегаполисы. И эта тенденция как была, так и остается. При этом нельзя говорить, что малые города вымирают, но, тем не менее, крупные города готовы предоставить более высокий уровень и более широкий спектр сервиса и зарплат, качества и уровня жизни и так далее. Поэтому если мы хотим сохранять малые города, то необходимы, прежде всего, некие экономические преференции, которые позволяли бы этим городам выживать и дальше.

Другая тенденция заключается в том, что мы видим и обратный поток, когда люди из мегаполисов, с их совершенно безумным ритмом жизни и не самой лучшей экологией переезжали как раз в небольшие города, чтобы чувствовать себя лучше и психологически и физически. Эта тенденция серьезно усилилась в период пандемии, когда был массовый исход из больших городов. И тенденция для того, чтобы малые города сохранялись, существует и будем надеяться, что те ценности и та идентичность, которые в них существуют, тоже сохранится», - полагает эксперт.

По мнению Директора Центра европейско-азиатских исследований Андрея Русакова, меры по развитию малых городов нужно предпринимать уже сейчас.

«Статья господина Воскресенского безусловно актуальная и важная. Естественно, что страна не может замыкаться в цепочке нескольких мегаполисов. За годы капитализма в России сформировалось устойчивое представление, что карьерные возможности и социальные блага сосредоточены в основном в больших городах. Люди туда стремятся, берут там ипотеки и тем самым происходит дальнейший рост этих городов-миллионников. В чем-то, к сожалению, это действительно является правдой, потому что некоторые социальные услуги, в том числе медицинское и иное обслуживание, качественнее в городах-миллионниках. Поэтому молодежь стремится уезжать из малых городов, всеми силами стремиться в Москву и Санкт-Петербург.

Естественно это надо менять и одними декларациями здесь не обойдешься. Люди, приезжающие в города-миллионники обычно не имеют больших семей, потому что здесь сложно воспитывать детей, здесь большие расстояния и тому подобное, что не предусматривает многодетности. Вся Россия не может жить в городах-миллионниках, и здесь стоит вопрос о стратегическом развитии малых городов и это целая программа – экономическая, социальная и так далее.

Если брать с точки зрения здравого смысла, то жизнь в малых городах куда более комфортна, чем в большом городе, в том числе по экологическим причинам. Надо создавать целую программу для превращения России в сеть малых городов, чтобы она не жила исключительно гигантскими образованиями-миллионниками. Эта тенденция, к сожалению, оставалась на обочине экспертного обсуждения. Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. И нужно сделать, так чтобы в малых городах было как минимум не хуже, а даже лучше. Чтобы там были школы, детские сады, более высокие доходы, доступность различных услуг. Не принять меры сейчас, это по факту поставить под большие риски стратегию развития нашей страны», - подчеркнул Андрей Русаков.

По словам председателя Общественного совета при Правительстве Челябинской области Вячеслава Скворцова, Совет при Правительстве Челябинской области и Общественная палата активно занимаются продвижением проекта «Малые города России». Изучаются разные города области и образ их жизнедеятельности.

«Одной из важнейших особенностей России является резкая поляризация возможностей развития – на одном полюсе находятся большие города (на 31 наиболее крупный город приходится 1% всех городских поселений и 34% городского населения), а на другом - малые, средние города и поселки городского типа (соответственно почти 95% всех городских поселений и 38% населения).

В больших городах сконцентрировались финансовые средства и более активно идет структурная перестройка, что является притягательным фактором для всех категорий инвесторов. При разгосударствлении средств производства организующие начала, объединяющие хозяйственные звенья в единую экономическую систему, были утеряны, и в процессе реформ малые города полностью выпали из сферы интересов как федеральной, так и региональных властей. Таким образом, малые города и их экономика практически мгновенно оказались, с одной стороны, вне единой государственной системы управления экономическим развитием, но, с другой стороны, никакой альтернативы этой прежней системе, никакого решения, позволяющего предприятиям малых городов постепенно перейти в новую систему рыночных отношений, реформаторами предложено не было.

Переход к рыночной экономике открытого типа, устранение государства от решения экономических проблем промышленных предприятий привели к остановке целого ряда производств ВПК, машиностроения, легкой, пищевой, сельскохозяйственной, перерабатывающей промышленности, то есть отраслей, которые составляют градообразующую основу малых городов. В малых «угольных» городах был осуществлен только первый этап реструктуризации отрасли: закрыто большинство шахт городов Еманжелинска, Копейска, Коркино. На проведение структурной перестройки их экономики и создание альтернативных предприятий отсутствуют финансовые средства. Разрушается материальная база развития социальной сферы малых городов. Предприятия не в состоянии содержать принадлежащие им объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры. Они передают их на баланс городу, который, в свою очередь, не имеет возможности надлежаще обеспечить функционирование этих объектов. Таким образом, следует констатировать, что в силу специфики малых городов общие негативные для страны процессы здесь проявляются наиболее остро.

Между тем, если большие города вместе с агломерациями представляют собой рассеянные по территории урбанизированные ядра и их влияние распространяется лишь на 0,7% территории России, то небольшие городские поселения являются преобладающей формой городского расселения во всех регионах России и под их влиянием находятся практически все населенные пункты (более 150 тысяч). В целом же в результате проведенных преобразований существовавший ранее разрыв в уровнях развития между большими городами (областными и краевыми центрами) и малыми в последний период увеличился до катастрофических размеров. До настоящего времени не создан механизм, способствующий сокращению этого разрыва. Более того, необходимы механизмы осторожного, плавного перевода экономики малых городов на новую систему экономических отношений.

В силу специфики экономики малых городов общие негативные для страны процессы здесь проявляются наиболее остро. В этой ситуации значительно возрастает роль местной администрации в управлении социально-экономическим развитием малого города», - считает Вячеслав Скворцов.

Профессор, доктор культурологии, эксперт «Высшей школы экономики» Галина Казакова, по ее словам, с интересом включается в дискуссию о будущем малых городов.

«По существу вопроса как теоретик по вопросам идентичности и практик- госслужащая выскажусь тезисно:

1. Малые города развиваться будут! Более того - пандемия, интернет, работа на удаленке, переформатирование рынка и форм труда, самозанятость; демографический дисбаланс; поколенческая смена ценностей, мировая нестабильность и пр. социальные тенденции уже актуализировали этот тренд пару лет назад.

2. Будущее - за всеми формами территориальной организации: и за мегаполисами, и за малыми городами, и за агломерациями, и за кластерами. Все это рабочие инструменты территориальных преобразований, которые должны быть в арсенале преобразователей в зависимости от специфики регионов.

3. Национальная идентичность - сложносоставная категория. Она складывается из локальных идентичностей территорий. Она сейчас в кризисе. А вот территориальные идентичности - нет. Каждый с легкостью и гордостью определит себя как «сибиряк», «уралец», «волжанин», «северянин» и пр.

В кризисы именно региональная/территориальная идентичность усиливается и может служить точкой сборки для прошивки национальной идентичности. Но подмена этих понятий, непонимание разницы масштабирования по-прежнему не выведет на национальную идею, поиском которой мы занимаемся со времён распада советской идентичности.

4. Расцвет малых городов связан с развитием их инфраструктурной составляющей. Она специфична. Уникальна для каждого города. И решение этого

а) в экономической плоскости: это усилия малого бизнеса, крупных градообразующих корпораций, федеральных игроков, местных интересантов;

б) в политической: кто во главе территории. Человеческий фактор. Кадровый потенциал. Преобладание чувства «служения малой родине» над тягой к небольшой, но власти. Тогда и социальные проблемы решатся.

Впрочем, это уже банальные вещи, универсальные и остро необходимые сейчас для любой сферы и отрасли.

5. И последнее: система, чтобы быть устойчивой - должна быть разнообразной, разномасштабной. Перекосы в укрупнение (тотальные агломерации) или, наоборот, в уменьшение - одинаково опасны и не конструктивны. Развитие, повторюсь, должно идти всех масштабов равномерно: где надо - укрупнять, где надо - сохранять малое. А определять это «где именно» должны главы территорий, депутаты, лидеры общественного мнения, региональные «герои», местные лидеры провинциальной интеллигенции и, особо выделю - провинциальная молодежь, ее надежды, чаяния, ожидания. Поскольку, где родился, там и пригодился», - перечислила Галина Скворцова.

Старший преподаватель кафедры «Организация работы с молодежью» ИФКСиМП УрФУ, старший преподаватель кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления ИнЭУ УрФУ Максим Кырчиков отметил огромный потенциал малых городов.

«Малые города – это, во многом, те населенные пункты и окружающие их местности, где сосредоточен значительный природный, исторический, культурный и туристический потенциал. Очень немногие, зачастую знают или делают широким достоянием общественности поистине уникальные факты и проекты, в том числе краеведческие, которые могут стать хорошим подспорьем в развитии территории - инфраструктурном, инвестиционном и многих других. И нужно обязательно поддерживать подобные инициативы, такая работа продолжается и безусловно может развиваться в более широком и глубоком ключе.

Конечно, сегодня во многих малых городах, населенных пунктах, есть множество нерешенных вопросов и проблем, ощущается недофинансирование, часто в плохом состоянии находятся инфраструктурные обьекты. Молодежь уезжает из малых городов, видит большую перспективу в мегаполисах. При этом, важно понимать, что небольшие населенные пункты могут и становятся притягательными, но стратегически ситуация начнет меняться при значительном задействовании ресурсов и создании рабочих мест.

Что касается формирования национальной идентичности через малые города, села и поселения - это, безусловно, хороший вариант, множество исторических периодов Россия прошла, когда большинство ее населения проживало именно в глубинке. Это отложилось в народном сознании, мировоззрении, часто ощущается и сегодня. Адресная, слаженная и системная работа по сохранению и развитию потенциала малых городов позволит достичь определенных прорывов и результатов», - подчеркнул спикер.

Сопредседатель партии «Зеленые», член Избирательной комиссии Свердловской области Игорь Рузаков призвал обратиться к историческому опыту.

«Роль малых городов, как и сельских поселений в формировании национальной и (шире) государственной идентичности, была очень велика. В чем плюсы и опасности? Плюсы: огромный незадействованный (увы) человеческий потенциал. Проблема неразвитой инфраструктуры, проблемы с качественным образованием, вопрос с занятостью.

Решение этих узких мест может сыграть роль якоря для роста и развития малых городов.

Второй плюс - с учетом огромной территории России малые города могут стать узлами «сборки» регионов в большие промышленно-логистические или (соответственно) аграрно-логистические структуры. Одно дело - тянуть газопровод, строить дороги по неосвоенной территории, другое - вдохнуть новую жизнь в малые города и сельские поселения, строить инфраструктуру регионального и федерального значения пошагово, от одного населенного пункта к другому. К сожалению, «мерзость запустения» присутствует не только на уральских и сибирских просторах (про Крайний Север и Дальний Восток и говорить нечего), опустел и центр России.

Восстановление малых городов и села - вот базовое требование для развития страны. Опасность же - в перекосе, в «компанейщине». Недопустимо бросить все ресурсы в искусственно выделенный сегмент страны и забыть о развитии других. Комплексное, рачительное развитие державы - один из важнейших ключей к нашему историческом успеху.

Трагические 90-е, надеюсь, поставили действенную прививку против второго зла в данной проблематике: против местечкового, регионального сепаратизма», - напомнил эксперт.

Кинообозреватель, эссеист, публицист Александр Седов привел в пример Ирбит – небольшой город, обладающий огромным культурным потенциалом.

«Перефразирую Толстого: все малые города счастливы одинаково, а несчастны по-своему. В них нет толчеи мегаполисов, жители ближе друг к другу. Проблемы же в них, хоть и похожи, скажем так, типовым образом, однако сильно различаются по степени проявления. И зависит это в первую очередь от географического расположения. Если малый город включен в систему интенсивного сообщения внутри большой агломерации, тем более, если он город-спутник крупного центра, трудности его компенсируются активным взаимодействием - торгово-логистическим, транспортным, туристическим и т.д.

Есть, правда, малые города, которые сложно вписать в схемы. Ирбит в Свердловской области – яркий тому пример. В советское время Ирбит был известен заводом по производству мотоциклов «Урал». Сейчас же слава его исходит от расположенного в нём государственного музея изобразительных искусств. В годы Великой Отечественной войны Ирбит служил базой хранения эвакуированных сокровищ знаменитого Эрмитажа. В 1970-е годы молодой искусствовед Валерий Карпов обратился к руководству ленинградского музея поделиться из запасников редко выставляемой русской и западноевропейской графикой. Преподнести в дар новообразованному музею в знак признательности Эрмитажа за спасение своей коллекции. И чудо произошло. С тех пор благодаря директору музея и настоящему подвижнику Валерию Андреевичу Карпову (недавно ушедшему от нас), ирбитский музей серьезно пополнил свои фонды и разросся до целого комплекса зданий. Надо ли говорить, какой это феномен для города с населением меньше 40 тысяч жителей?

Проблема в том, что основная масса потенциальных посетителей обитает в двухстах километрах от Ирбита в городе-миллионнике Екатеринбурге. Но даже выехать из столицы Урала в ирбитский музей на выходные это целое приключение.

Челночное автомобильное сообщение – не выход, а скоростной пригородный поезд туда не ходит (хотя хватило бы утреннего рейса туда и вечернего обратно). Сокровища искусства манят, но препятствует логистика.

Лет десять назад ходили разговоры о том, чтобы перевести музейную коллекцию в Екатеринбург. Но это означало бы лишить малого города Ирбит своей мечты.

Компромиссным решением могло бы стать открытие филиала ирбитского музея в уральской столице – найти площадку, на которой регулярно выставлялись бы предметы из собрания ИГМИИ. Но предложение федерального центра открыть «Эрмитаж-Урал», филиал петербургского музея, кажется, перебило эту идею.

Между тем, ирбитский музей на сегодняшний день располагает необычайно разнообразным собранием живописи, графики и скульптуры. Не только европейской гравюры (в том числе Дюрера, Хогарта, Ватто и Калло), положенной в основание музея, не только европейской живописи (включая Рубенса), но и богатейшим разделом работ уральских художников. И поистине жаль, что эти редчайшие залежи искусства остаются малодоступными», - поделился Александр Седов.

Директор телерадиокомпании «Контраст» Олег Долгицкий предложил акцентировать внимание на текущих проблемах малых городов.

«На мой взгляд, для развития малых городов необходимо отталкиваться от проблем, которые для них характерны. Мы полагаем, что ренессанс, некое возрождение возможно в малом городе, но, на мой взгляд, эта перспектива весьма сомнительна.

Причина кроется в людях, которым необходимы условия, которые малые города дать просто не способны. Например, мы не можем создать серьезный университет в малом городе, более того, мы не можем создать в его условиях диссертационный совет. Для этого придется менять всю систему образования высшей школы, чего делать явно никто не будет. По этой причине нужно отбросить все иллюзии по поводу малых городов и понимать, что будущее стоит за агломерациями, вокруг которых и будет выстраиваться жизнь в малых городах.

Государственная политика в отношении малых городов должна выстраиваться на основании решения проблем, характерных для малых городов. Необходимо бороться с депрессивностью регионов, создавая рабочие места и стимулируя производство на местах. Необходимо привлекать учителей, врачей, полицейских и чиновников для работы в них. Совершенно ведь не секрет, что эксперты покидают малые города в поисках лучших условий жизни, остаются в них относительно немногие, кому повезло найти хорошую работу в соответствии с собственными запросами и амбициями.

Я считаю, что малый город в рамках нынешней политики профилактики межнациональных конфликтов не может стать центром национальной идентичности. Малые города, особенно те, где работа выстроена по принципу вахтового метода скорее стирает национальную идентичность, т.к. в рамках деятельности муниципалитетов, направленной на профилактику межнациональных конфликтов акцент делается на интернациональной дружбе. Национальная же идентичность выстраивается на базе национальной политики, но не интернациональной.

В качестве приоритетных показателей при обсуждении будущего малых городов должны быть вопросы трудоустройства, высокой заработной платы, доступной медицины, образования и высокого уровня безопасности.

Важно понимать, что статья Станислава Сергеевича может быть вполне релевантна для Ивановской области, но вряд ли этот дискурс может быть релевантным для всей России. В условиях СВО у нас появилась возможность открыто говорить о проблемах национальной русской идентичности. Хорошо уже то, что дискуссия становится открытой и публичной, здесь, разумеется, нужно выказать уважение Станиславу Сергеевичу, но при этом помнить, что малый город малому городу - рознь. И акцент должен делаться на решение текущих проблем, с которыми сталкиваются малые города», - указал Олег Долгицкий.

В свою очередь эксперт Фонда развития гражданского общества (представитель в УрФО) Сергей Новопашин назвал малые города культурологическими феноменами.

«Полностью согласен с мнением и формулировкой уважаемого губернатора Ивановской области.

Мне довелось родиться в одном из малых городов Западной Сибири, в счастливые 1960-е. Малый город тогда обеспечивал себя полностью, ну, или почти полностью. Так, только кету и нерку завозили с Дальнего Востока. Весной же в реке били стерлядь и ели черную икру. В лесу было полно дичи.

Специалисты (в том числе те, кто прибыл с заводами) были в достатке, и всем находилась работа. Турбазы и дома отдыха союзного значения привлекали в город артистов кино и советской эстрады. Жизнь кипела. Логистика: жд, авто, речное и авиасообщение. Близость к двум крупным областным центрам позволяли выпускникам школ, ПТУ и техникумов получать достойное высшее образование (не в пример нынешнему).

Но, как известно, реформы и катаклизмы последних 30 лет резко сократили возможности и ресурсность малых городов (МГ), проставив некоторые из них на грань выживания. И напрасно.

Сеть малых городов – это и есть Сеть. Да, скажите Вы, а узлами этой сети являются мегаполисы, и они по праву стягивают на себя и возможности и ресурсность. Тогда почему, мегаполисы «чувствуя», что поток из «малых городов» может иссякнуть, вдруг начинают, как бы делиться (перенаправлять) в МГ часть потоков, поддерживая их на плаву? Только делиться нужно «по братски», «по справедливости».

Но есть и другой вектор – в стиле англосаксонского колониализма (метрополия-колония), когда супер-мегаполисы в количестве, определенном нашими «высшими экономистами» для России в пределах двадцати, будут выситься смарт-хаусами и «клевер-парками» посреди сотен километров заброшенных земель, архаичных поселений и вновь одичавшей природы.

Но ведь именно движение тока в волокнах Сети дает жизнь, а не узел, чья функция в норме - перераспределять и контролировать, не делая из этого пищевую базу для распределяльщиков и контролеров.

Ведь Малый Город – это культурологический феномен, выросший из хорологически (пространственно) обусловленной предопределенности, проявляющийся как сгусток времени поколений, населявших и населяющих этот малый город, скрепленных «территориальной судьбой». И таких феноменов, согласно списку за 2022 год, около восьми сотен в стране. На них то и держится Россия», - считает эксперт.

По мнению Анатолия Гагарина, традиционные ценности в малых городах действительно сохранились намного лучше, чем в мегаполисах.

«Я убежден, что проблема сохранения национальной идентичности в России должна решаться через развитие малых городов страны, особенно стоит обратить внимание на те города, у которых нет промышленного или научного профиля, малые города должны перестать иметь негативный статус «демографического миграционного инкубатора».

Для поддержки малых городов России необходимо увеличивать и сохранить их налоговые базы, поддерживать местные торговые сети и предприятия в борьбе с большими торговыми «монстрами» (будет справедливо, если «гиганты» будут платить налоги по месту получения доходов, а не по месту регистрации их головных офисов), и в целом создать гибкую и разнообразную налоговую поддержку, рассчитанную на несколько лет для подъема бюджетов малых городов с учетом их статусов, ведь даже толика налогов для малых городов - большое подспорье.

Следует дать больше возможностей малым городам участвовать в различных конкурсах, таких как конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, проводимый Минстроем страны. Уже проведено 7 таких всероссийских конкурсов, отобрано 800 проектов победителей из 603 муниципальных образований в 81 субъекте Российской Федерации, создано более 13 тысяч рабочих мест, а также в поселениях появилось 2 619 объектов коммерческой и предпринимательской активности. В 2022 году Президент России поручил увеличении финансирование в два раза – до 20 млрд. рублей в год, и общее количество победителей увеличено с 160 до 240 ежегодно.

Свердловская область подала 57 конкурсных заявок с 2018 года, 17 из них победили. 9 проектов уже полностью реализованы и доступны для жителей и гостей региона. Еще 8 находятся в процессе реализации. Кроме этого, в 2022 году в регионе благоустраивается более 30 общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Современные концепции, подаваемые на конкурс, являются не просто проектами благоустройства конкретной территории. Это проекты перезапуска важных для города пространств, и их реализация предполагается комплексно развивать территории в течение двух-пяти лет. Важно, чтобы в этом предложении преобразования пространств принимали участие местные эксперты, участвующие в изучении культурного ландшафта и его преобразования, опираясь на местные культурные коды.

Также необходимо произвести пересмотр классификации групп и статусов малых городов и добавить те города, которые не входят в существующие классификации (вахтовые поселки, например), и дать им спектр различных возможностей для финансового и социального развития.

И очень важный аспект, о котором говорилось в ходе дискуссии: малые города должны объединяться, не столько по линии формализованных союзов и ассоциаций городов (хотя и тут малые города не могут похвастаться ни членством, ни единством – но их можно понять, они заняты ежедневными проблемами), а в большей степени полноценными эффективными альянсами для решения инфраструктурных и системных задач. Вот для этого тоже нужно усиление субъектности малых городов.

Нужно на уровне Правительства создавать программы, которые могли бы уже сейчас поддержать города с возможностями своего уникального развития. Речь и о культурных объектах, и об историческом наследии, и об удобстве инфраструктуры. Но если нет волевого посыла соответствующих структур, то не будет и развития. Примеры малых городов, где это происходит, есть результат «слияния воль» - как самих инициаторов, так и муниципального и регионального руководства. Эти примеры, конечно, радует, но, будем честными, это скорее исключение, чем система.

У малых городов нет задачи стать похожими на мегаполисы, иначе они вступят в полосу «бедного подражательства». Они должны предлагать новое, и у них это есть (например, с точки зрения туризма и развития народных промыслов), но просто нет для этого ресурсов. Есть проекты, но нет инвестиций. Можно подать на федеральные гранты (и сейчас так и делают инициативные группы), но не все умеют правильно оформить заявки, и даже в случае успеха это - капля в море, которая не поднимет весь муниципалитет на новый уровень.

Нужна общая сеть федеральной поддержки малых городов, нужны законодательные и экономические механизмы для этой поддержки. Мы находимся на новом витке национального самосознания, и малые города - это та наша сила, фундамент, которой позволит России совершить мощный рывок вперед», - подытожил эксперт.

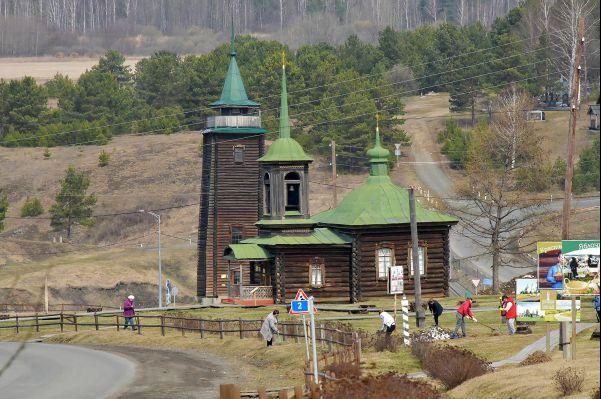

Фото: Борис Ярков

На Среднем Урале перестанут ходить «Финисты»

На фоне сильных морозов на Среднем Урале временно перестанут ходить скоростные электропоезда «Финист».

С 17 по 31 января ограничения коснутся маршрутов между Екатеринбургом и Нижней Турой, Каменском-Уральским, Шалей, Кузино, Качканаром и другими направлениями, сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Все «Финисты» до конца месяца заменят на обычные электрички, стоимость поездки будет ниже и без резервирования мест. Пассажиры, купившие билеты до объявления о снятии «Финистов» с рейсов, должны будут самостоятельно подать заявки на возврат разницы в цене.

Фото: Борис Ярков

Оценку за поведение могут ввести во всех школах

Во всех российских школах могут ввести оценки за поведение.

Минпросвещения РФ подготовило проект приказа о внедрении оценки за поведение в школах с 1 сентября 2026 года.

В проекте приказа написано, что школьники обязаны «добросовестно осваивать» образовательную программу, посещать занятия и выполнять домашние задания, а также обязаны «не использовать средства подвижной радиотелефонной связи» за исключением экстренных случаев.

Добавим, что с сентября прошлого года оценки за поведение в экспериментальном режиме уже выставляют в 84 школах Новгородской, Тульской, Ярославской и Ленинградской областей, а также в ЛНР, Чечне и Мордовии. Пока оценки за поведение ставят только ученикам 1-8 классов.

Фото: Борис Ярков

В России изменятся правила воздушных перевозок

С 1 марта в России изменятся правила воздушных перевозок.

Согласно новым требованиям, перевозчики должны будут заранее информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета и возврате денег при отказе от поездки.

Кроме того, теперь отдельно будут прописывать правила возврата средств в случае болезни и других вынужденных обстоятельств. Также устанавливается четкий срок задержки рейса более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, при котором пассажир имеет право на возврат денежных средств.

Детей до 12 лет и сопровождающих должны сажать рядом и без доплаты. Порядок предоставления мест закрепят прямо в правилах.

Фото: Борис Ярков

В России обновят требования к садовым участкам

Росреестр разработал поправки в закон о садоводстве, упрощающие процедуру оформления прав на общее имущество садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ, право общей долевой собственности на имущество общего пользования будет возникать автоматически в момент его постановки на кадастровый учет. Тогда как сейчас для этого необходимо проведение общего собрания и отдельная госрегистрация.

Кроме того, поправки позволят включать в границы уже созданной территории садоводства земельные участки лиц, не являющихся учредителями, при наличии их согласия.

Также документом регулируется передача общего имущества СНТ ресурсоснабжающим организациям.

Законопроект внесут в правительство в марте, а осенью - в Госдуму.

Фото: Борис Ярков

Мошенники придумали схему обмана с совместными поездками

Россиян предупреждают о мошенниках, которые начали использовать схему с совместными поездками.

Как сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, злоумышленники размещают объявление в чатах о поиске попутчиков, которые едут из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов.

Когда человек откликается на предложение, аферисты просят попутчика продолжить диалог в мессенджере. Там жертве присылают ссылку, через которую якобы можно забронировать место в автомобиле. На деле же она является фишинговой

Эксперты советуют планировать поездки заранее и только через приложения официальных перевозчиков.

Ранее стало известно, что мошенники придумали схему с использованием логотипа «Госуслуг».

Фото: Борис Ярков

Для уральцев создали интерактивную карту безопасных купелей

Для православных уральцев создали интерактивную карту безопасных купелей.

В канун одного из главных христианских праздников - Крещения Господня - в Свердловской области для совершения обряда одобрены спасателями и надзорными ведомствами, а также освящены церковнослужителями Екатеринбургской епархии 79 купелей.

Специальную карту безопасных и освященных прорубей создали специалисты Центра управления регионом.

Памятка.

- За два часа до проведения обряда следует плотно поесть

- Непосредственно перед купанием сделать физическую разминку, разогрев тело и мышцы

- К проруби подходить в удобной обуви с нескользящей подошвой; При погружении в купель и выходе из нее держаться за поручни

- Находиться в воде не более минуты, при этом не рекомендуется нырять с головой и мочить голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга

- После купания тщательно растереться сухим полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай

- Употреблять спиртные напитки до и после погружения в воду категорически не рекомендуется

Фото: Борис Ярков, ДИП

На развитие системы свердловского образования направят свыше 148 млрд

В текущем году на развитие системы образования Свердловской области направят более 148 млрд. рублей.

Средства пойдут на обеспечение учебного процесса и выплаты зарплат педагогам и сотрудникам техникумов и колледжей, передает департамент информполитики. На дошкольное образование региона запланировали 59,1 млрд. рублей, на капремонт 13 зданий школ - 456,6 млн.

На обновление спортзалов в 10 учреждениях предусмотрено 54 млн. рублей. Более 10 млн. выделено на оснащение медпунктов в школах.

«На организацию бесплатного горячего питания для учеников начальной школы в 2026 году направят на 600 млн. рублей больше, чем в прошлом году. Также продолжится модернизация инфраструктуры детского отдыха в рамках программы «Уральские каникулы». Н эти цели запланировано 3,2 млрд. рублей», - рассказал губернатор Денис Паслер.

Кроме того, финансирование пойдет на реализацию федерального проекта «Профессионалитет», в рамках которого 1 сентября в регионе откроются семь новых кластеров.

Фото: Борис Ярков

Фонд президентских грантов поддержал 34 свердловских проекта

34 некоммерческие организации Свердловской области вошли в число победителей первого конкурса Фонда президентских грантов этого года. Между ними разделили гранты на 110 млн. рублей.

Ассоциация музыкантов Урала получила 15 млн. рублей на организацию и проведение Екатеринбургского международного книжного фестиваля «Красная строка» в этом году.

Организация «Шаг вперед» с проектом «Поле возможностей» получила 14 млн. рублей; организация «Адаптивный хоккей Уральского региона» с проект «Играем ЯРЧЕ!» получили поддержку в размере 8 млн.; организация «Семья детям» с проектом «Родные и приемные: школа сознательного родительства» получила грант на 6,6 млн.

Федерация парашютного спорта региона получила 5 млн. на проект «Юность в облаках. Время первых»; Центр социального мониторинга проблем молодежи получил 5 млн. на проект «Шоукейс-фестиваль Н/О». В свою очередь областная организация инвалидов «Солнечный дети» получила 4,7 млн. на реализацию проекта «Солнечные траектории - от семьи к самостоятельности», а Свердловский региональный фонд поддержки молодежных инициатив на проект «Русский язык - Энергия Будущего» выделили 4 млн. На проект по эффективному регулированию численности безнадзорных животных в городской среде НКО «Фонд защиты животных, попавших в беду» Фонд предоставил грант в размере 4,1 млн.

В число наиболее крупных получателей средств также вошли: организация социальной поддержки «Ступени» с проектом «Мы вместе+» (4 млн.); организация юных корреспондентов Свердловской области с проектом «Больше чем медиа» (4 млн.); организация реализации инклюзивных проектов «Развитие без границ» с проектом «Сфера интересов. Новые навыки, творчество и цифровые технологии для подростков с РАС» (3,8 млн.); Екатеринбургский суворовско-нахимовско-кадетский корпус с проектом «Энергия жизни для СВОих: программа комплексной абилитации, взаимопомощи и интеграции в мирную жизнь для 40 участников СВО» (3,3 млн.).

Уральское фольклорное объединение «Фолкъ-Толкъ» на проект «Святки в городе» получает 2,9 млн.

Центр помощи животным «Кнопка» на проект комплексного решения проблемы бездомности кошек и формирования культуры ответственного отношения к животным в Ачитском районе получил почти 984 тыс. рублей.

Фото: Борис Ярков

За год в уральской столице ликвидировали 770 нелегальных свалок

В 2025 году в уральской столице было ликвидировано 770 несанкционированных свалок.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, на полигоны вывезено свыше 3,7 тыс. тонн мусора. В большинстве случаев мусорные скопления помогали выявлять сами горожане.

По обращениям жителей специалисты провели более 1,2 тыс. обследований территорий, подготовили около 640 административных материалов.

В прошлом году в субботниках по очистке территории города и других экоакциях участвовало свыше 31,5 тыс. екатеринбуржцев.

Фото: Борис Ярков

Награждены победители конкурса «Достояние Среднего Урала»

Губернатор Денис Паслер вручил стелы и дипломы победителям конкурса «Достояние Среднего Урала».

В пятерку лидеров конкурса 2025 года вошли: Свердловская железная дорога, Уральский федеральный университет, живописная Синяя гора около Кушвы, спортивный комплекс «Динамо» и памятник Маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

За эти объекты свои голоса отдали почти 25 тыс. уральцев, а всего в голосовании приняли участие более 50 тыс. человек.

В 2025 году конкурс был посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего поступило 110 заявок. Жители региона голосовали за понравившиеся объекты на платформе обратной связи портала «Госуслуги».

Губернатор также вручил государственные и региональные награды выдающимся уральцам.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась церемония специального гашения почтового конверта, посвященного конкурсу «Достояние Среднего Урала». На нем изображен Исторический сквер в Екатеринбурге - один из финалистов конкурса. Для церемонии Почта России изготовила специальный штемпель с динамическими элементами, символизирующими уникальность региона.

Фото: ДИП