В именах уральских художников можно затеряться. Их немало. Однако до сих пор происходят открытия имен новых.

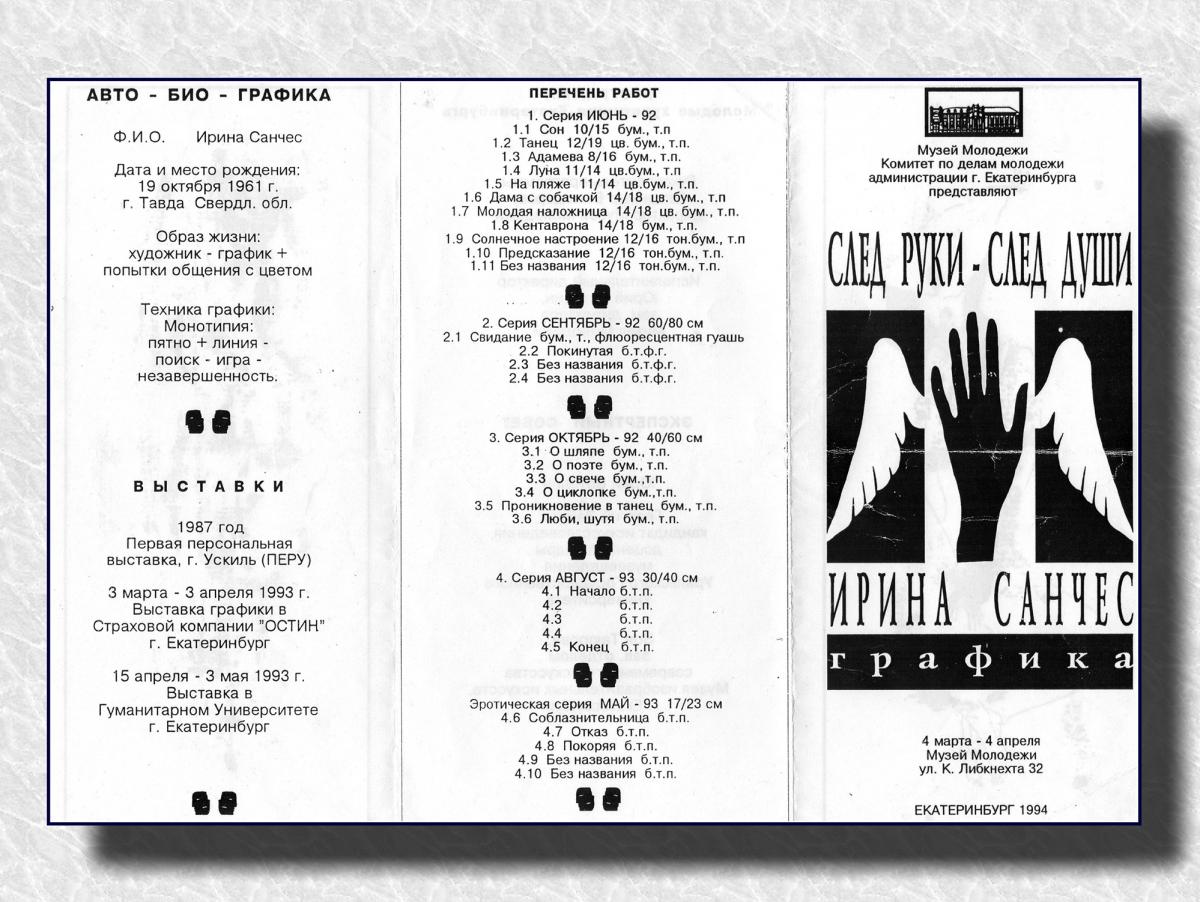

Так, в начале 1990-х в Свердловске/Екатеринбурге вспыхнула на короткое время звезда Ирины Санчес (Заборовской) – художницы, прибывшей из Перу, чья выставка графики состоялась в Музее молодежи в 1994 году (напомним, так назывался в 1988 -2005 гг. современный Музей истории Екатеринбурга). До этой выставки была еще одна, в 1993-м, в офисе страховой компании «Остин». Были и публикации о ней и ее творчестве, но их уже почти не найти – осталось лишь в интервью с Ириной Заборовской в малотиражном журнале «Пастор Шлаг» (1991, №10), издаваемом в Первоуральске Сергеем Тимориным, и, возможно, где-то сохранился экземпляр газеты «Доверие» за 1992 год с публикацией о ней.…

Ирина Заборовская 2006 г., Санкт-Петербург.

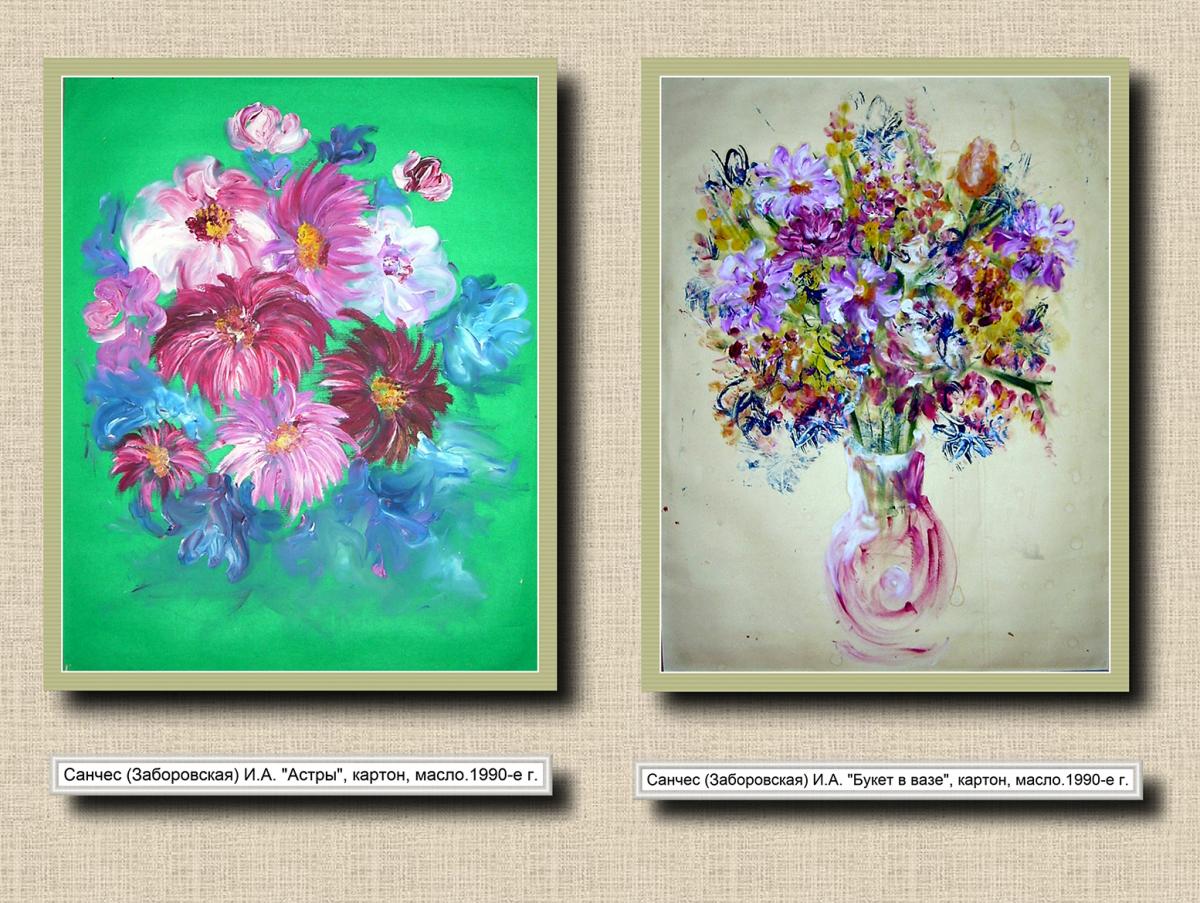

Ирина, живя в те годы в районе Эльмаш, готовила новую выставку – свои работы маслом, но… Годы были криминально насыщенные, и помещение, где находились картины, было ограблено в одну из ночей.

Вероятно, это была одна из причин, заставивших Ирину Заборовскую покинуть Урал, показавший свою теневую сторону. С тех пор она жила в Санкт-Петербурге, и, в конце жизни – в Тавде, на своей родине. Там состоялась и ее последняя выставка – в октябре 2011 года. Там же, в Тавде, в возрасте 50 с половиной лет Ирина Александровна Заборовская-Санчес ушла из жизни. Ушла трагично, вместе со своей матерью – Марией Фроловной Заборовской. Трагично до такой степени, что об этом в мае 2012 года даже не писали СМИ. Тема оказалась закрытой.

В память о необычной судьбе и творчестве художницы, которой 19 октября исполнилось бы 60 лет, мы публикуем воспоминания друзей Ирины Заборовской.

Ирина Евдокимова, директор Тавдинского музея леса (Музея лесной и деревообрабатывающей промышленности)

«Ирина Александровна Заборовская родилась 19 октября 1961 года в городе Тавде Свердловской области. После окончания 8 класса школы № 18 и 10 класса школы № 2 Ирина уехала учиться – сначала поступила на художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института, но, не доучившись, уехала в Ленинград, где в 1985-м окончила Ленинградской ПТУ №22 по специальности «чертежник-конструктор».

История умалчивает, как Ирина в 1980-х вышла замуж за перуанца по фамилии Санчес, и свое образование уже продолжила в Лиме, столице Перу.

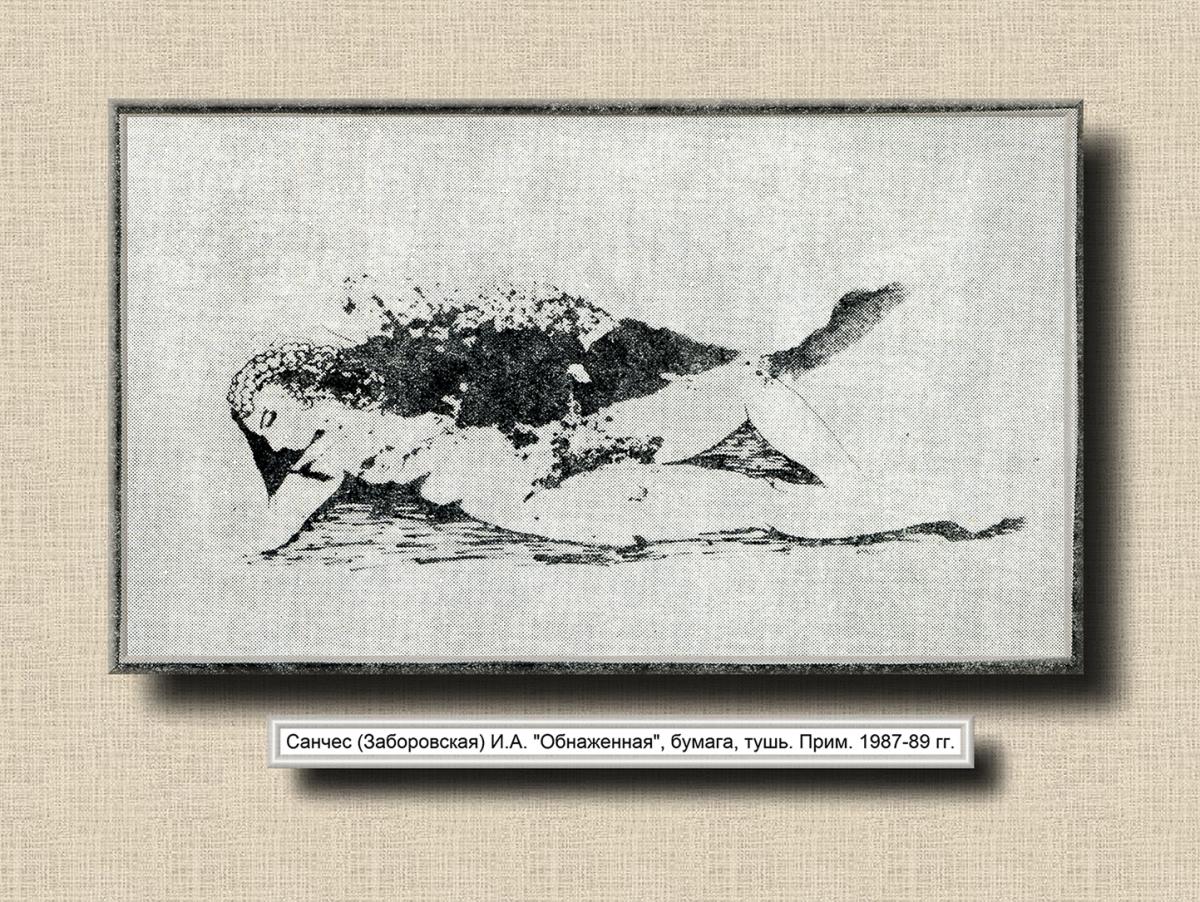

Как вспоминала сама Ирина: «художественные навыки рисунка, живописи, композиции я приобрела, посещая занятия в Академии Художеств в Лиме, где преподавателем группы был профессор Велярде, единственный на то время перуанец, который окончил Московский Художественный институт имени В.И. Сурикова».

Там же в Перу, в г. Ускиль (в 1987 году) и состоялась ее первая персональная выставка.

После возвращения в Россию, оставив супруга, Ирина вернулась в Тавду, работала в художественной мастерской. В начале 1990-х она уехала в Екатеринбург, тогда еще Свердловск, где состоялась ее выставка графики в Музее Молодежи в 1994 году. Затем – Санкт-Петербург, - город, который более всего, видимо, соответствовал её душе, где она окончила в 1996-м заочно Университет и получила диплом преподавателя испанского языка и литературы. Живя и работая в Санкт-Петербурге, Ирина продолжала писать картины, периодически участвуя в экспозициях: в Санкт-Петербурге в 2001 году, в Баден-Бадене в 2002 году, и в Стокгольме в 2004 году.

На выставке Ирины Заборовской в Тавде. Музей леса. 28.09.2011.

За последние пять лет, по своей работе, Ирина несколько раз побывала в Испании, где восхитилась, по её отзывам, изумительной архитектурой Гауди в Барселоне, музеем Сальвадора Дали в городке Жирона, готическим городом Гранадой, замком-городом Толедо, музеем Прадо в Мадриде. Колорит испанских пейзажей и сочность красок природы этой средиземноморской страны оставил впечатляющий след в ее памяти, как Ирина Александровна сама неоднократно говорила, и эти впечатления легли мазками красок на картины, которые она экспонировала на своей последней (увы) прижизненной выставке, проходящей в родном ее городе Тавде в сентябре 2011 года».

Открытие выставки Ирины Заборовской в Тавде. Музей леса. 28.09.2011.

Сергей Тиморин (г. Первоуральск): «Мы познакомились с Ириной Заборовской на рубеже 80-90-х годов прошлого века, когда посещали с супругой Элей чету Новопашиных в Екатеринбурге. Ребята тогда снимали квартиру где-то на Эльмаше. Ирина также была в это время у них в гостях. Немногословна, тактична, интеллигентная. И ещё вот эта приставка (приписка) к фамилии "де Санчес" добавляла шарма и таинственности. Запомнился свитер необычной вязки (который очень подходил Ирине) и незамысловатая повязка для волос. Конкретных тем разговоров уже, конечно, не вспомнить. Мы были в меру начитаны, интересовались (кто больше, кто меньше) искусством, наукой, культурой в целом.

Надо напомнить, что Новопашины в этот раз снимали 2-х комнатную квартиру (на ул. Таганской). Во второй комнате, в которой из мебели были лишь кровать, стол и пара стульев, иногда перекантовывались друзья.

Так вот, в очередной из приездов мы застали в этой комнате Ирину, которая писала картину. Не "рисовала", а именно Писала - энергично размазывая пальцами правой руки масляную краску различных оттенков на зелёном куске обычной бумаги. Даже почудилось, что Ирина играет на диковинном инструменте или делает магические пассы. Я попросил художницу разрешения поприсутствовать до завершения сего действа (хорошо знаю, как творческие люди нервно реагируют на то, что кто-либо отвлекает их от созидания). Но Ирина сказала: "Пожалуйста".

Когда она закончила работу и вытерла руки о тряпку, я обомлел - на столе лежал букет уральских свежих астр! Я начал бормотать о том, что вот великие французские импрессионисты и даже некоторые их российские последователи тоже иногда использовали данный приём написания. Ирина тактично соглашалась.

И тогда я решился ещё на одну наглость. У меня с собой была любительская 8-ми миллиметровая камера с незаснятой плёнкой. И я попросил Ирину написать ещё одну картину в подобной манере, а я бы все это запечатлел. Она согласилась. Когда всё было завершено, Ирина прямо спросила: "А тебе честно нравится?". Я утвердительно кивнул. "Тогда - держи, дарю! " - спокойно заключила художница. Мы, конечно же, с супругой просто обалдели от такого подарка. Дождались, пока работы подсохнут и на следующий день с максимальной бережностью доставили в Первоуральск. Заказали рамки и с гордостью повесили к себе в спальню.

Это все происходило летом 1992 года, о чем гласит надпись на коробке со снятым фильмом.

Сергей Тиморин: Ещё одна работа Заборовской де Санчес, с условным названием "Зелёная абстракция" висит на одной из стен нашей квартиры. Эта работа хранилась у Григория Омельченко, бывшего ученика Сергея Новопашина. Они жили в том же доме на Таганской, и Ирина была в дружеских отношениях с Григорием и его мамой. И, видимо, часть её работ сохранилась у них. В начале 2000-х этот холст, свернутый в рулон, привез Новопашин. Я нашёл хорошего мастера, и он аккуратно натянув холст на подрамник, вставил его в рамку.

Ещё одна встреча с Ириной была в «доме-музее» наивного искусства и одновременно мастерской художника Олега Елового. Встречу помню весьма смутно. Хотя и там я снимал кино. Об это также жизнерадостно утверждает надпись на коробке. Даст Бог, я всё-таки смогу хоть как-то отцифровать уникальные кадры. А встреча эта была в октябре 1992 года. Как раз, видимо, после выхода журнала "Пастор Шлаг" номер 10.

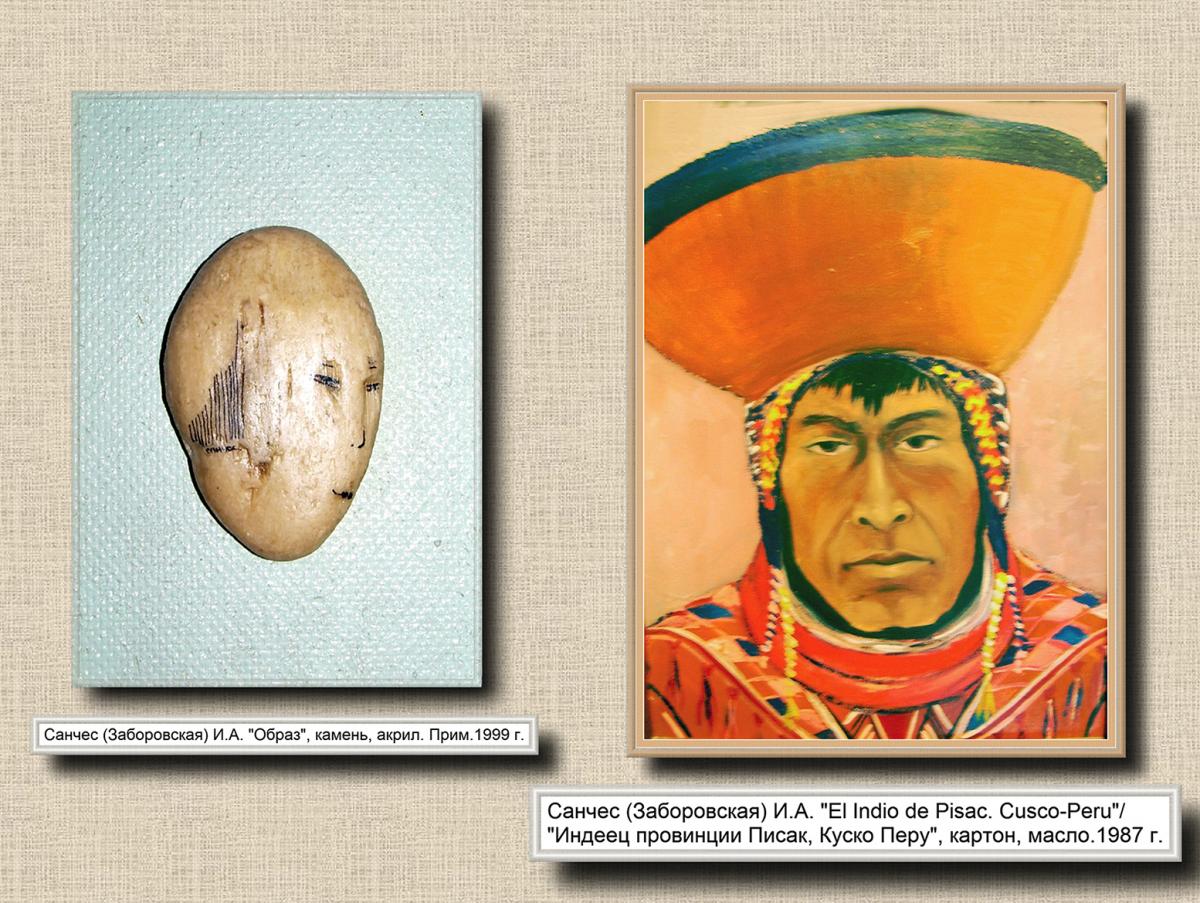

Ещё была встреча на одной из первых (если, вообще, не первой) персональных выставках Ирины Санчес в Екатеринбурге весной 1994 года в Музее Молодёжи. Называлась выставка "След руки - след души"... Блин, символично то как! На ней были представлены, в основном чёрно-белая графика Ирины. На входе Санчес дарила всем входящим необычные презенты - небольшие овальные камешки, которые Ирина слегка дорабатывала несколькими штрихами, и получалась то «японочка» (как у меня), то необычный зверь, то диковинная птица, или просто пейзаж. Я оставил ещё Владимиру Быкодорову - директору музея - несколько десятков экземпляров журнала ПШ, чтобы он реализовал их, а деньги отдал Ирине».

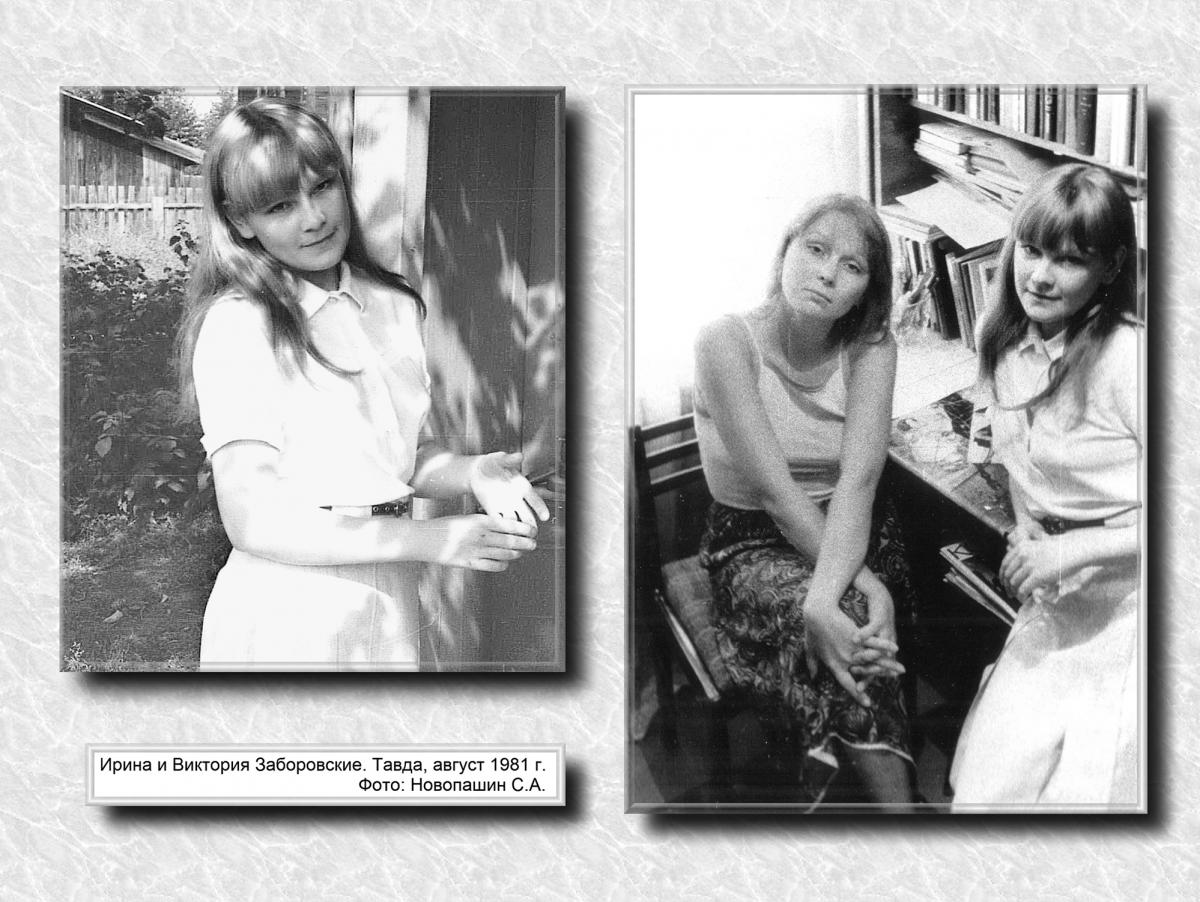

Сергей Новопашин (г. Екатеринбург): «Ирина Заборовская… Школьные годы чудесные… Рассматривая свои фотоархивы, невольно вспоминаю, как мне, обладателю фотоаппарата ФЭД-2 фактически пришлось вести фотохронику трех параллельных классов в школе. Ирине, с которой я познакомился в 1977 году, уделялось особое внимание… Фотографировал я ее даже на уроках и на занятиях по черчению, которые мы вместе с друзьями посещали в рамках профобразования.

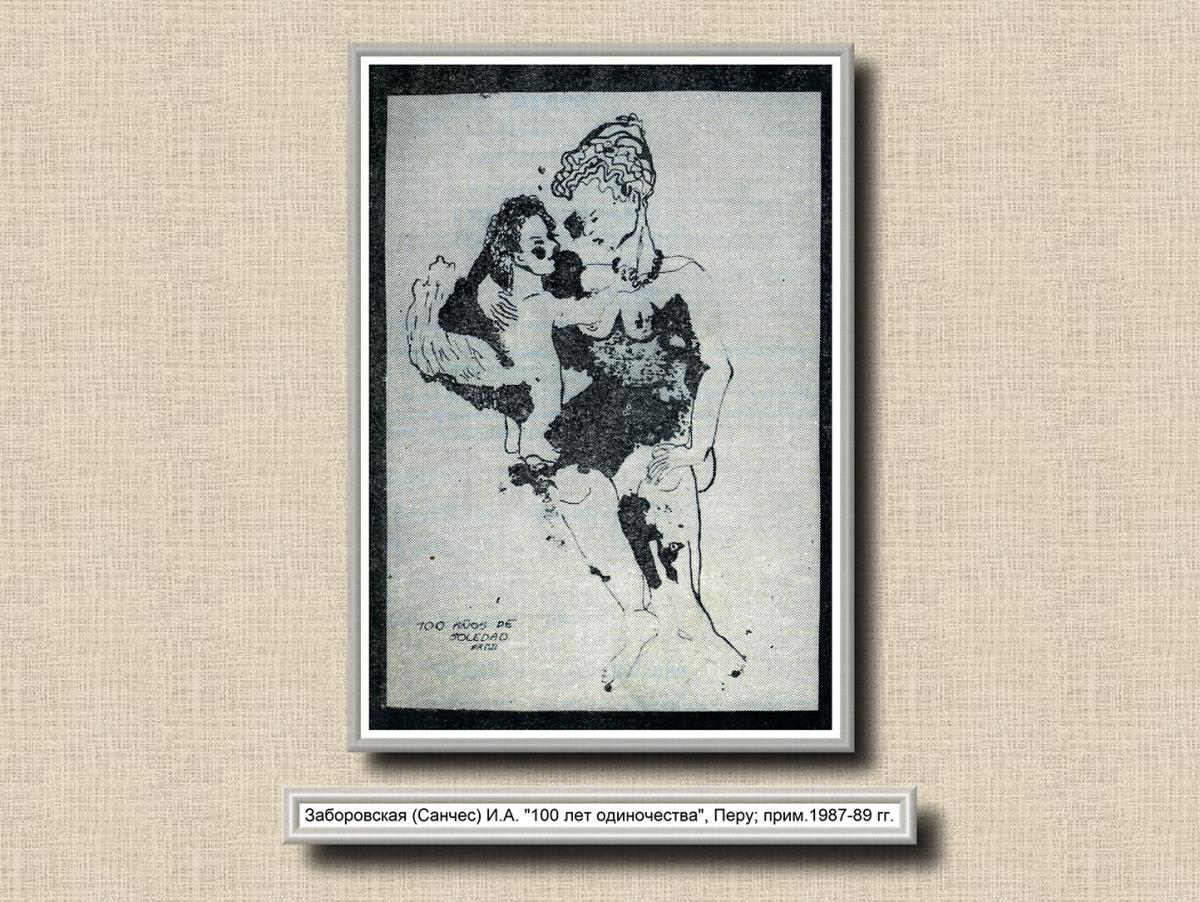

Ирина выпадала из контекста тавдинского бытия полностью – внешностью, одеждой, манерами, интересами. Собственно, она такой и оставалась всю свою жизнь. Отсюда, вероятно, и ее мотив одиночества и некой потусторонности. Это ее качество, кстати, сразу отметили студенты в Лиме, где «белая девушка из СССР» училась, дав ей прозвище «приви» - от «привидение». Она же использовала его как сигнатуру на своих рисунках.

Сергей Новопашин: До ее отъезда в Ленинград , а затем в Южную Америку, мы встречались в 1981 году, о чем свидетельствуют фотографии, где запечатлены Ирина и ее старшая сестра Виктория - дома, во дворе, в соседнем с домом лесу.

Спустя годы (а это был, примерно 1989 год), я вдруг встречаю Ирину в Тавде. Июнь. Ее стрижка под Шинейд ОʹКоннор образца 1987 года явно шокирует ханжей, что само по себе круто вдвойне, поскольку Тавда - город «гулаго-гуфсиновский», так сказать, и лысая женщина на улице - это тот еще вызов. Как оказалось, так она выразила свое бегство из Перу, бросив семью добропорядочного дона Санчеса и заросли коки на склонах Анд.

В общем, я ей тут предложил переехать в Свердловск, где творческая струя молодых и неформальных уже набирала силу и в кругу моих друзей художниками были, наверное, каждый третий… В итоге, в августе она уже поселилась у нас в съемной квартире на новой Сортировке, где мы жили дружной семьей: я, жена Наталья, сын Клим и художница Ирина. Все, кроме двухгодовалого Клима, спали на полу в одной комнате. Я познакомил её с нашими художниками – в первую очередь с Олегом Еловым, и они, похоже, тогда взаимно повлияли как-то друг на друга. Во всяком случае, наивизм и минимализм их точно породнили.

Помогая продвижению ее творчества, мы с Сергеем Тимориным опубликовали в 1991 году интервью с Ириной и несколько графических работ в журнале Сергея «Пастор Шлаг». Потом была выставка в офисе страховой компании «Остин» - в 1993-м (помнится, Саша Фролов помог устроить, известный дизайнер; ушел из жизни в 2009-м), после – в 1994-м, у Быкодорова в Музее молодежи… В общем, были какие-то движения «в сторону весны», надежды, проекты…

Потом вся наша семья перебралась с Сортировки на родной Эльмаш, где мы жили в разных комнатах одной квартиры. Опять же съемной. Ожидаемо, комната Ирины была завалена ее работами … стойко пахло маслом… Ряд ее натюрмортов той поры был написан пальцем, ибо и кистей то не было… Затем она нашла отдельную квартирку на том же Эльмаше, но после того, как её почти готовую выставку «вынесли», она чуть упала духом… И уехала в Питер, Екатеринбург отвергнул её…

Вновь встретились мы уже в 2011 году, когда она вернулась на родину в Тавду и наездами бывала в Екатеринбурге. То, что случилось в начале мая 2012 года – за рамками понимания вообще. Она ушла, и ни я, ни кто-либо другой, не смогли ей помочь… Она всегда со мной, как и две её картины: одна – традиционные для её творчества наивные «Цветы в вазе» и «Индеец провинции Писак» перуанского цикла…».

Виктория Заборовская: «Бывают дни, когда мне удается не думать о тебе… когда труды и заботы о близких заглушают плач сердца. Жизнь повсюду бьет ключом, и все напоминает о тебе. Словно мы идем вместе… И если бы ты смогла увидеть меня, то поняла бы, как я тебя люблю…».

Россиянам напомнили о предстоящих длинных выходных

Россиянам напомнили о предстоящих в феврале длинных выходных.

Как рассказала RT доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова, россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля - с субботы по понедельник.

День защитника Отечества в этом году выпадает на понедельник, поэтому он будет выходным. Россияне, трудящиеся на пятидневке, будут работать четыре дня: со вторника по пятницу, с 24 по 27 февраля.

Отмечается, что пятница, 20 февраля, станет полноценным рабочим днем, без сокращений.

Фото: Борис Ярков

Минпромторг предложил ввести НДС 22% на иностранные товары с маркетплейсов

Минпромторг РФ предложил ввести НДС в 22% для иностранных товаров с 1 января 2027 года.

Как передает «Интерфакс», об этом заявил глава министерства Антон Алиханов на заседании комитета ГД по промышленной политике. Сообщается, что данная мера необходима для обеспечения «более справедливых условий для российских и иностранных продавцов».

Сейчас министерство настраивает систему трансграничной электронной торговли и выравнивает комиссии на маркетплейсах.

Добавим, что в конце прошлого года министерство предложило постепенно повышать НДС на иностранные товары на маркетплейсах и в онлайн-магазинах.

Фото: Борис Ярков

Telegram оштрафовали на 10,8 млн рублей

Telegram оштрафовали на 10,8 млн рублей за нарушение российского законодательства.

Таганский суд Москвы признал мессенджер виновным в отказе удалить запрещенную в РФ информацию и повторном неисполнении владельцем обязанности по мониторингу информации и ограничению доступа к ней.

По двум протоколам назначены штрафы на 7 млн. и 3,8 млн рублей.

С начала этого года Таганский суд в общей сложности зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении Telegram. Оставшиеся рассмотрят в феврале и марте.

Напомним, ранее Роскомнадзор подтвердил ограничения работы Telegram.

Один человек погиб и несколько ранены при стрельбе у индустриального техникума в Анапе

Один человек погиб и несколько ранены при стрельбе около индустриального техникума в Анапе.

Как сообщили в МВД, в холле одного из техникумов 17-летний студент данного учебного заведения открыл стрельбу из ружья. Преступник был задержан, на месте происшествия работают сотрудники полиции и других ведомств.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, при стрельбе в техникуме погиб охранник, который первый принял на себя удар. Он успел вызвать правоохранительные органы и не дал зайти нападавшему в техникум.

Еще двое человек, по словам Кондратьева, получили ранения средней тяжести. В региональном управлении МВД сообщили о трех пострадавших.

Два уральских региона вошли в число лидеров по благоустройству территорий

Средний Урал вошел в первую тройку регионов по благоустройству территорий в 2025 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минстроя РФ, в прошлом году в Свердловской области обустроили 171 общественное пространство. По этому показателю регион вошел в число лидеров вместе с Ростовской областью (171 территория) и Башкортостаном (170).

Также в число лидеров попали Краснодарский край (150) и Челябинская область (140).

Фото: Борис Ярков

Полиция Екатеринбурга задержала лже-гадалку, обокравшую пенсионерку с помощью яйца

Полиция Екатеринбурга устанавливает потерпевших от действий гадалки. 35-летнюю женщину подозревают в хищениях денег у пенсионеров.

По данным следствия в декабре прошлого года подозреваемая, находясь в уральской столице, познакомилась на улице с пожилой женщиной и предложила ей погадать, нет ли на той порчи. Мошенница легко убедила пенсионерку, что ей грозит беда. Когда будущая жертва согласилась, они вместе отправились в квартиру свердловчанки.

Там при помощи манипуляций с куриным яйцом, гадалка продемонстрировала потерпевшей, что на нее действительно «наложено проклятие». После этого аферистка внушила бабушке, что негативная энергия копится в деньгах и ценностях, хранящихся в доме, и попросила показать имеющиеся наличные.

Потерпевшая достала свои накопления и передала подозреваемой. Та пообещала провести обряд очищения и вернуть их на следующий день. Таким образом пенсионерка лишилась порядка 200 тыс. накоплений.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать «колдунью». Оказалось, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилое помещение (квартира) в крупном размере».

Следствие располагает информацией о причастности, задержанной как минимум четырем эпизодам хищений денег у пенсионеров. В одном из случаев подозреваемая даже могла совершить грабеж, когда потерпевшая в последний момент отказалась отдать ей деньги.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

На Среднем Урале увеличилось количество субъектов малого и среднего бизнеса

В 2025 году количество субъектов малого и среднего бизнеса в Свердловской области увеличилось до 220 тыс.

Как сообщает департамент информполитики, за год их количество увеличилось на 6,7 тыс. (+3,1%). По этому показателю регион занимает пятое место в России после Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

По данным ФНС, численность ИП увеличилась с 131 759 до 140 376 единиц (+7,1%). За год создано свыше 29,3 тыс. ИП, что свидетельствует об устойчивом интересе к предпринимательской деятельности.

«Процесс открытия и закрытия предприятий МСП носит динамичный характер, что является естественным отражением структурных изменений в экономике и требует анализа в годовом, а не поквартальном разрезе. Мы реализуем в регионе меры государственной поддержки, которые способствуют дальнейшему укреплению предпринимательского потенциала и формированию комфортной бизнес‑среды в регионе», - рассказал замгубернатора Дмитрий Ионин.

В рамках реализации регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», в прошлом году субъектам МСП предоставлено 473 микрозайма на общую сумму 1 млрд. рублей; 258 поручительств, что позволило бизнесу привлечь кредитные ресурсы в объеме 13,5 млрд.

Кроме того, образовательные, консультационные и информационные услуги получили свыше 11,7 тыс. субъектов МСП и граждан. Более 6,8 тыс. предпринимателей и граждан приняли участие в мероприятиях, направленных на стимулирование развития бизнеса в сфере креативных индустрий.

Фото: Борис Ярков

Свердловская область стала одним из лидеров по развитию экспорта

Центр поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства занял восьмое место среди региональных центров, которые эффективнее всего помогали малому и среднему бизнесу выходить на международные рынки.

Победителей ежегодного рейтинга назвали на Всероссийской конференции «Сделано в России. Выбирают в мире» в Казани.

В прошедшем году при содействии Центра поддержки экспорта СОФПП было создано 29 экспортных экспозиций на международных выставках, а также организовано три бизнес-миссии.

Зарубежные контракты заключили 98 экспортеров Среднего Урала. Объем поддержанного экспорта составил 33,315 млн. долларов, рассказали в департаменте информполитики.

Фото: све.рф

В уральском поселке произошло землетрясение

В одном из поселков Свердловской области произошло землетрясение.

Сейсмологическую активность 6 января зафиксировал Казахстанский национальный центр данных. По данным специалистов, землетрясение произошло недалеко от поселка Бородинка. Из крупных городов ближе всего к нему находится Красноуральск.

Магнитуда землетрясения составила 3,5 балла, что можно идентифицировать как слабое, которое может ощущаться только внутри некоторых зданий.

Госдума приняла второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству

Госдума РФ первом чтении приняла законопроект второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам.

Документом устанавливается лимит на число банковских карт для одного человека (не более 20 в целом, не более пяти в одном банке), а также финансовая ответственность банков перед клиентами в случаях, если сами банки приняли недостаточные меры для защиты от мошенников.

Также появится возможность прикрепления сим-карты к конкретному устройству через IMEI-номер, вводится обязательная маркировка международных звонков и внесудебная блокировка фишинговых сайтов.

Вводится уголовная ответственность сотрудников сотовых операторов за оформление сим-карт для иностранцев без указания в договоре IMEI-номеров их мобильных телефонов.

Кроме того, ограничивается число способов восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах». Это можно будет сделать при посещении МФЦ, в мессенджере Max, приложениях банков, с помощью биометрии и усиленной квалифицированной электронной подписи.

Помимо этого, водятся «детские» сим-карты и появится «тревожная кнопка» на «Госуслугах» для сообщения о мошенничестве.

Фото: Борис Ярков