29 февраля 2000 года ушел из жизни выдающий российский ученый Никита Николаевич Моисеев.

Прочитав в конце 1980-х в серии «Эврика» книгу Н. Н. Моисеева «Экология человечества глазами математика», я был потрясен видением картины мира, что предлагал тогда ещё советский академик. Теперь я потрясен вновь, увидев, как сбываются прогнозы этого великого учёного.

Насколько мыслитель, философ опережает свое время? Каковы потери от временного разрыва, неизбежно возникающие при претворении в жизнь идей, которые были высказаны и обоснованы задолго до их реализации? Ведь не секрет, что социальная и политическая реальность, скажем так, не современна. Она есть результат задержки. Может быть, поэтому крупные временные интервалы мы называем эпохами? Ведь эпоха и есть «задержка, остановка» (др. греч. εποχή ). Что не мешает кому-то с упоением «нести свет демократии» в страны «отсталые», тогда как подобная практика устарела настолько, что заниматься реанимацией демократии или её продвижением попросту неэффективно. Это было актуально и современно лет двести назад, когда Георг В. Ф. Гегель обосновал принципы гражданских свобод, исходя из определенного типа общественного устройства прибрежных государств. Сейчас, например, самое время начинать жить по Ф. Ницше и готовиться к реализации идей М. Хайдеггера, а мы все пытаемся переварить то, что уже пищей не является.

К числу тех мыслителей, которые предвосхитили время, увидев и объяснив суть процессов, происходящих сегодня, задолго до обнажения этой сути, относится советский и российский ученый Никита Николаевич Моисеев, для перечисления только заслуг которого (в сфере прикладной математики и механики, философии и экологии, теории системного анализа и оптимальных систем и мн. др.) требуется отдельное издание.

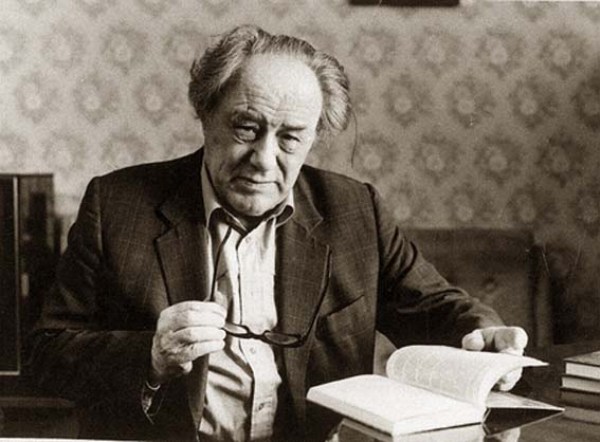

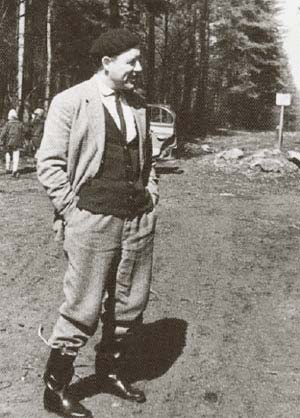

Никита Николаевич Моисеев (23. 08.1917 – 29.02. 2000) — советский и российский учёный в области общей механики и прикладной математики, академик Академии наук СССР (впоследствии РАН) (1984) и ВАСХНИЛ (впоследствии РАСХН) (1985), почётный член Российской академии естественных наук (РАЕН), член Международной академии астронавтики (Париж), президент Российского отделения «Зелёного креста», президент Российского национального комитета содействия Программе ООН по охране окружающей среды, президент целого ряда научных школ международного уровня. Автор 35 монографий, 10 учебных пособий и более 300 научных и научно-популярных статей.

Мы же обратимся к части его наследия, связанного с изучением и прогнозированием процессов цивилизационного уровня, вошедшего в научный обиход под названием эколого-политологического анализа (ЭПА).

Занимаясь вопросами современного антропогенеза, Н. Моисеев, с присущей ему глубиной мысли и системностью подходов к изучению, определил новые грани в понимании феномена цивилизации, дополнив и развернув аналогичные определения в концепциях К. Леонтьева, Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, Н. Гумилёва, И. Валлерстайна, С. Хантингтона. Его цивилизационный подход в исследовании и прогнозировании мировых процессов (в экономике, экологии, политике и геополитике), заключающийся в оперировании совокупными комплексными моделями, учитывающими множество факторов при стратегическом планировании и глобальном анализе, применим к решению тех же глобальных задач, что решают и геополитические школы, но на другой основе.

Категорию фундаментальности цивилизаций в концепции Моисеева (который выступает, скорее, как геофилософ, чем геополитик в классическом понимании), несут не столько географические пространства, как в геополитических моделях, но «духовные миры», что продолжает линию традиции русской философской мысли. В некотором смысле «духовные миры» Никиты Моисеева соприкасаются, если можно так сказать, с концепцией цивилизаций как «панидей» (Der Pan-Ideen) германского геополитика и геостратега Карла Хаусхофера (1869-1946).

Определив цивилизацию как некоторую общность людей с определенным набором ценностей (в том числе и технологиями, и навыками), системой общих запретов (табу), похожестью (но не тождественностью) духовных миров, Никита Моисеев поднимает ставшую сегодня особенно актуальной проблему, несколько узко понимаемую Сэмюелем Хантингтоном как «столкновение цивилизаций».

В понимании российского академика следует говорить о «цивилизационных разломах», которые Моисеев впервые в истории отечественной методологии определяет как новую категорию. По его мнению, резкое усложнение условий жизни, развитие научно-технического прогресса требуют от людей стремления к поиску новых форм общественной жизни: «Требования к поведению людей, к особенностям цивилизации, способной адаптироваться к новым формам использования результатов научно-технического прогресса, крайне противоречивы. А для некоторых цивилизаций и несовместимы. Вот это, в отличие от Хантингтона, я и называю цивилизационным разломом» (Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь Разума, 2000).

Следует отметить, что в настоящее время термин «цивилизационный разлом», понимаемый как линия противостояния между цивилизациями (например, «Запад – Исламский мир»), плотно вошел в глоссарий геополитиков и журналистов, специализирующихся на политической конфликтологии. В более узком смысле он отражает реалии зон тлеющих и потенциальных конфликтов на рубежах цивилизаций с разными религиями, идеологиями и культурами.

Рассуждая об особенностях цивилизационных разломов в Японии, Европе или Америке, ученый рассматривает процесс их прохождения Россией. По мысли академика, роль России в предотвращении или смягчении конфронтации по линиям цивилизационных разломов заключена в ее географическом положении (что сближает его методологию с методологией геополитики), в системе традиций, позволяющей сочетать особенности Европейского Запада и Тихоокеанского Востока. В надвигающемся кризисе Россия может оказаться лишь в положении несколько более легком, чем многие другие страны, и линии наших цивилизационных границ легче сохранить границами холодных противостояний, чем многие другие линии разломов.

Важно то, что Никита Моисеев акцентирует экологизм в определении цивилизационных разломов. Так, основным инструментом своей версии цивилизационного подхода ученый видит эколого-политологический анализ, который стал предлагаться им в обозначенном качестве уже в 1970-х годах, когда казались незыблемыми очень многие вещи, сегодня уже не существующие. В определенном смысле, ЭПА Моисеева предвосхитил современную парадигму эвологии Сергея и Елены Переслегиных.

Моисеев ввел в науку понятие экологического императива, который подразумевает некоторое множество свойств окружающей среды (зависящих от особенностей цивилизации), изменение которых человеческой деятельностью недопустимо ни при каких условиях. Другими словами – некоторые виды человеческой деятельности, особенно степень воздействия человека на окружающую среду, должны быть строго ограниченными и контролируемыми. Категория «экологический императив» объективна, она не зависит от воли отдельного человека, а определяется соотношением свойств природной среды и физиологических и общественных особенностей всего вида. Однако реализация этого соотношения зависит от воли человека.

Никита Моисеев, основатель журнала «Экология и жизнь»

Антропогенные изменения окружающей среды уже при жизни одного поколения существенно меняют условия жизни людей, и надежда на «естественную», т. е. стихийную, адаптацию цивилизации человека к подобным изменениям становится не только иллюзорной, но и крайне опасной. Возникают новые типы конфликтов, попытки разрешения которых старыми методами могут привести к катастрофе. Экологический императив не может быть обеспечен в рамках традиционной схемы адаптации общества к изменяющимся условиям существования, которые происходят благодаря жизнедеятельности самого общества. По существу он требует создания, причем в достаточно короткие сроки, нового нравственного императива, т.е. нового характера взаимоотношения людей между собой и природой.

Отмечая роль границ цивилизационных разломов в современной истории и возможные линии будущих фронтов, Моисеев указывал, что Хантингтон, абсолютизирующий фактор религии в конфликтах и формировании цивилизаций, на самом деле наблюдает лишь поверхностные проявления глубинных процессов современного этапа антропогенеза.

Одной из важнейших причин современных цивилизационных противостояний являются процессы модернизации, создание и распространение некоторых общепланетарных стандартов, отвечающих потребностям возникающей технологической основы цивилизации. Постепенно эти противостояния перейдут в сферу экологии, точнее – потребуют нового устройства планетарного сообщества, отвечающего обеспечению экологического императива. И они могут оказаться источником катастрофических последствий.

Мир находится в состоянии многоуровневых конфликтов

Но любому эволюционному процессу, в том числе и развитию цивилизации, сопутствует рост разнообразия форм организации жизни, в том числе и цивилизационных разнообразий – цивилизация никогда не была и не будет единой, несмотря на объединяющую человечество технологическую общность.

На линиях цивилизационных разломов, благодаря противоречиям, которые стимулируются модернизацией (т. е. непрерывным совершенствованием технологической и технической основы цивилизации), уже возникают фронты. Самые опасные противостояния, которые возникнут и уже начинают возникать, связаны с проблемами экологии – с проблемами организации единой жизни разных цивилизаций, имеющих разные шкалы ценностей и лежащих в их основе разных духовных миров, под общей крышей непрерывно беднеющей планеты.

Борьба за ресурсы давно уже началась, хотя так же, как и модернизация, такого вида противоречия еще в 1995 году не рассматривались в качестве основы возникающих противостояний, не говоря уже о 1970-х.

В результате человеческой деятельности нарушилось естественное равновесие природных циклов, восстановить которые теми методами, которыми мы владеем сегодня, невозможно. У человечества, согласно эколого-политологическому анализу, есть две очевидных альтернативы восстановления равновесия.

Либо перейти к полной автотрофности, т. е. поселить человека в некой техносфере, либо уменьшить антропогенную нагрузку на биосферу примерно в 10 раз. То и другое объективно невозможно.

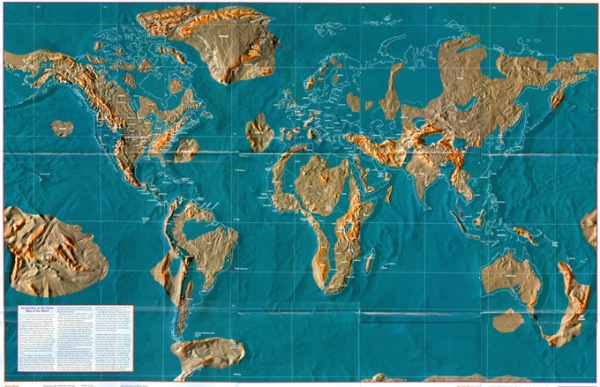

Если карта мира изменится таким образом, Сибирь станет житницей планеты

Выход, предлагаемый в результате эколого-политологического анализа состояния современной цивилизации, видится Моисеевым как длительная переходная программа изменения общества и окружающей среды, которая должна опираться как на программу технического перевооружения общества (дальнейшего развития технологий, возможно, преимущественно биотехнологий), так и на множество социальных программ – образования и переустройства общества, его потребностей, менталитета и выработки некоторого нравственного императива.

Глобальная геополитическая ситуация, согласно эколого-политологическому анализу, состоит в нарастании противостояния тихоокеанских и атлантической цивилизаций (не переходящее на уровень войн) и появление «горячих фронтов» на линиях разломов мусульманской и других цивилизаций, грозящих ядерной войной, что уже сегодня и происходит.

Прежде всего, считал Никита Николаевич, первой окажется в состоянии неразрешимости кризиса евро-американская атлантическая цивилизация (что уже и произошло), перестройка которой будет неизбежно сопровождаться снижением уровня жизни и ограничением в использовании природных ресурсов. И, как показывает актуальная реальность, цивилизация Запада не намерена и сегодня отказываться от того высокого уровня потребления, который, собственно, и довел планету с её народами и цивилизациями до логичного плачевного состояния.

Однако, вопреки очевидному, агрессивная внешняя политика и геополитика атлантистов, равно как и аппетиты транснациональных корпораций, направлены в сторону продолжающегося наращивания инструментов для вытягивания ресурсов из других стран.

В свою очередь, эколого-политологический анализ Никиты Моисеева не только ставит задачу о предотвращении деградации человечества как элемента биосферы, но и видит его решение в формировании новой цивилизации (или новых цивилизаций) на новой духовной основе – экологического императива. У России здесь, в отличие от евро-американской цивилизации, например, есть реальный шанс и ресурсы для прорыва в новый мир.

В заставке использована работа польского художника Якуба Розальски /Jakub Rozalski

Правительства Югры одобрило проект бюджета на ближайшие три года

На очередном заседании правительства ХМАО-Югры одобрили параметры проекта бюджета региона на 2026-й и плановый период 2027 и 2028 годов.

Согласно документу, в следующем году доходная часть составит 419 млрд. рублей, а к 2028-м, согласно прогнозу, она должна вырасти до 453 млрд. Расходы останутся на уровне 480 млрд. каждый год отчетного периода.

Отмечается, что бюджет округа отличается социальной направленностью и обеспечивает выполнение всех принятых обязательств перед жителями региона.

На развитие здравоохранения, образования, соцполитики, культуры и спорта в ближайшие годы направят 956,9 млрд. рублей (68% расходов бюджета), на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, охрану окружающей среды - 274 млрд., на реализацию 31 регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей национальных проектов - 185,3 млрд.

Одним из важных направлений расходов бюджета в следующем году остается поддержка участников СВО и их семей.

По словам губернатора Руслана Кухарука, документ сверстан в непростых экономических условиях, но социальные обязательства остаются в приоритете бюджетной политики Югры.

Доктор философских наук, руководитель Экспертного Клуба Свердловской области, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор кафедры политических наук департамента политологии и социологии УрФУ Анатолий Гагарин отметил два главных приоритета, которые заложены в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа на 2026 год и планов на 2027-2028 годы: Первый - то, что в бюджете учтены запросы и пожелания муниципалитетов. Губернатор Руслан Кухарук особо отметил понимание пожеланий муниципалитетов как отличительную позитивную особенность подхода к решению проблем ХМАО-Югры.

Второй приоритет заключается в том, что реальный запрос времени - социальная направленность бюджета, нацеленная на выполнение обязательств перед жителями региона и их запросов. Это связано, с одной стороны, с решением проблем муниципалитетов, с другой - с тем, что растущие потребности населения требуют большего внимания со стороны региональных властей. И это закономерно, ведь менталитет югорчан все больше укрепляется в мысли, что вахтовое мышление ушло в прошлое, теперь люди воспринимают себя как жителей именно этого региона. В связи с этим определенные средства и мероприятия запланированы на создание особо охраняемых территорий регионального значения - природных заказников, памятников природы.

Это тоже важно для укрепления локальной лояльности людей, живущих в муниципалитетах Югры, сегодня необходимо создание таких природных заказников - «магнитов», которые, помимо высокие заплат, комфортной среды, хороших дорог удерживают людей, создают для них более комфортные условия.

Но, с другой стороны, это привлекает туристов, которые с удовольствием посещают природные заказники. И это тоже является экономическим фактором пополнения бюджета, а сегодня развитию туризма в ХМАО уделяется большое значение.

Безусловно, несмотря на общую макроэкономическую ситуацию, проявляется устойчивость и дальновидность финансового планирования в регионе. Бюджет ХМАО принят на три года, параметры сформированы с учетом показателей прогноза социально-экономического развития округа, изменений налогового и бюджетного законодательств и в целом макроэкономической ситуации в стране и мире. Югра остается одним из ключевых регионов, который входит в топ субъектов практически по всем показателям».

Фото: тг-канал Руслана Кухарука

Инклюзивный спектакль «Песня леса» показали в Екатеринбурге (фото)

В Екатерининском зале Свердловской детской филармонии состоялась премьера инклюзивного музыкального спектакля «Песня леса» артистов театральной студии НКО «Благое дело» и актеров Театра музыки, драмы и комедии Новоуральска.

В основу постановки легла пьеса члена Союза писателей России Татьяны Горкуновой, вдохновленная мотивами мансийского фольклора. Персонажами спектакля являются древние духи волшебного леса: менквы, щелпы, мис.

В центре истории два юных героя - Ванхо и Альва, которые объединяются в поисках лебединой арфы, способной подчинить себе природу. Герои проходят через испытания и обретают любовь. В качестве актеров выступили люди с ментальной инвалидностью из АНО «Благое дело», а также профессиональные актеры и музыканты.

За музыкальное сопровождение постановки отвечает известный уральский композитор и режиссер Сергей Пантыкин. Режиссером выступила Анна Маленко из Санкт-Петербурга. Руководителем проекта стал гендиректор АНО НПСПО «Благое дело» Алексей Шерстобитов, художественным руководителем - президент «Благого дела» Вера Симакова.

Фото: Борис Ярков

В Старопышминске открыли 33-ю библиотеку нового поколения в Свердловской области

В Старопышминске (Березовский ГО) открыли 33-ю по счету библиотеку нового поколения в Свердловской области.

Как передает департамент информполитики, модельная библиотека стала «Центром краеведения и истории края Ерофея Маркова», отражающим богатое историческое и культурное наследие Старопышминска.

Учреждение оснащено интерактивным дисплеем, компьютерами, проектором и многофункциональными устройствами, а фонд библиотеки пополнился на почти 200 новых книг.

Для посетителей обеспечен бесплатный доступ к интернету, Национальной электронной библиотеке и Президентской библиотеке им. Ельцина.

Свои двери для первых посетителей библиотека откроет 1 ноября. Гостей ждут встреча с драматургом Николаем Колядой, лекция от музея золота, экскурсии, мастер-классы, выставки и концертная программа.

Фото: ДИП

Иордания вводит безвизовый режим для россиян

С 13 декабря Россия и Иордания отменяют визовые требования для граждан обеих стран.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, соответствующее соглашение стороны подписали 20 августа. Согласно документу, граждане России могут въезжать в Иорданию и находиться на ее территории до 30 дней при каждом посещении.

В год россияне могут пребывать в Иордании не больше 90 дней. Также в рамках безвиза они не должны осуществлять там трудовую или коммерческую деятельность, не учиться и не проживать в Иордании на постоянной основе.

Фото: Борис Ярков

Свердловский Роспотребнадзор предупредил о мошенниках, выдающих себя за сотрудников ведомства

Свердловский Роспотребнадзор предупредил о мошенниках, выдающих себя за сотрудников ведомства.

Злоумышленники обзванивают предпринимателей, представляются сотрудниками Роспотребнадзора, заявляя о грядущей проверке деятельности предприятия и убеждают в необходимости приобрести комплект нормативно-правовой литературы для «уголков потребителя», сертификаты на оказание услуг и др.

Управление Роспотребнадзора по региону предупредило, что сотрудники ведомства не имеют отношения к таким действиям и призывают предпринимателей быть бдительными.

Фото: Борис Ярков

Уральские эксперты рассказали о роли социальной архитектуры в формировании образа будущего

Формирование образа будущего России - предмет живой дискуссии государственных деятелей, футурологов, экспертов в области медиа- и социальных коммуникаций. Все большее значение в этом поиске сегодня приобретает социальная архитектура. Во многом она является связующим звеном между настоящим и будущим России - каждого региона и муниципалитета: реализуются актуальные и значимые социальные проекты, которые, в свою очередь, помогают анализировать тренды для проектирования политики на годы вперед.

Институт социальной архитектуры создадут на базе платформы «Россия - страна возможностей». Он будет заниматься прогнозированием социальных изменений, социальным моделированием и проектированием. Члены Экспертного клуба Свердловской области рассказали ИА «Повестка дня», что, по их мнению, формирует и приближает образ будущего России и какую роль в этом может сыграть социальная архитектура.

По словам директора Центра европейско-азиатских исследований, старшего преподавателя Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина Андрея Русакова, социальная архитектура - это одно из новых направлений моделирования будущего, которое содействует общественной организации, общественной инициативе.

«Это некое новое направление, где учитываются ожидания различного плана аудитории и различных возрастов.

Мы на сегодняшний момент видим это больше как некие инициативные элементы и технологии социальной архитектуры, которые только складываются, обсуждаются в экспертном поле и среди политологов.

Поэтому, я думаю, что уже в ближайшее время мы сможем видеть и рассматривать технологические решения в этой сфере, которые могли бы быть распространены на все регионы нашей страны», - сказал эксперт.

Как отметил доктор политических наук, заведующий кафедрой политических наук УрФУ Александр Керимов, формирование образа будущего России - это сложный и многогранный процесс, обусловленный множеством факторов, от исторических предпосылок и геополитического положения до технологических трендов и культурных ценностей.

«Ключевую роль здесь играет, прежде всего, национальная идентичность, осознание народом своей уникальности и места в мире. Именно это самосознание, помноженное на прагматичный анализ мировых тенденций, позволяет сформулировать долгосрочные цели и приоритеты развития. Важную роль играют и образовательные институты, формирующие у молодого поколения критическое мышление и способность адаптироваться к быстро меняющемуся миру.

Социальная архитектура, понимаемая как проектирование и внедрение социальных институтов и моделей взаимодействия, способна сыграть весомую роль в приближении желаемого будущего. Она включает в себя реформы в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, а также создание эффективных механизмов гражданского участия и общественного контроля. Грамотно выстроенная социальная архитектура должна способствовать сокращению социального неравенства, развитию человеческого капитала и укреплению доверия между властью и обществом. Только в таких условиях можно надеяться на устойчивое и гармоничное развитие страны.

Помимо социальной архитектуры, необходимо использовать и другие инструменты формирования образа будущего. К ним относятся: развитие науки и технологий, стимулирование инноваций и предпринимательства, поддержка культурных инициатив и медиа, продвигающих позитивные ценности и образ жизни. Особое внимание следует уделить формированию позитивного образа России в мире, продвижению ее культурных и исторических достижений, а также активному участию в решении глобальных проблем.

Не менее важным является построение эффективной коммуникации между властью, экспертным сообществом и обществом. Необходимо создать платформы для открытого обсуждения стратегических вопросов развития страны, учитывать мнение различных социальных групп и экспертные оценки. Только в условиях широкого общественного диалога можно сформировать консолидированное видение будущего России, которое будет отражать интересы всех граждан.

В конечном итоге, образ будущего России формируется как результат коллективных усилий всех заинтересованных сторон. От того, насколько эффективно мы сможем использовать имеющиеся инструменты и ресурсы, зависит то, какой будет наша страна через 10, 20, 50 лет. Ключевым фактором успеха является готовность к переменам, инновациям и сотрудничеству во имя общего блага», - подчеркнул спикер.

Определяющую роль в формировании образа будущего России играет сам ход истории, полагает политический эксперт, член Избирательной комиссии Свердловской области, адвокат Игорь Рузаков.

«Являясь ключевым историческим игроком, Россия постоянно включена в самые сущностные исторические проекты. Требования к нашей Родине предъявляются самим ее величием и уникальной исторической ролью. Мы должны быть сильны, динамичны, способны к развитию и диалогу. Попытки выходомьить суть России, превратить ее в придаток западного мира показали свою несостоятельность. Россия - сверхцивилизация, сильная, уникальная и неповторимая в своей полифонии культур, исторических путей и самого генезиса, образующих нашу великую Отчизну народов.

Социальная архитектура в качестве одного из механизмов совершенствования и сопряжения разных социальных и общецивилизационных запросов должна быть прежде всего сама структурирована как эффективный и постоянно самосовершенствующийся инструмент. Суть российской сверхцивилизации должна стать постоянной основной темой в полифонии политических звуков, порождаемых людьми, избирающими соцархитектуру своей стезей. Высокая ответственность и патриотизм, интеллект и умение обучаться - вот база для определения корпуса социальных архитекторов. Идея, безусловно, актуальная, ее реализация станет важной вехой в актуализации исторических резервов для развития нашей Родины. Думать, трудиться и понимать вызовы Истории - в этом суть такой работы», - комментирует Игорь Рузаков.

По мнению Алексея Данилина, образ будущего необходимо формировать на базе традиции, как наиболее дееспособной стратегии, доказавшей свою эффективность поколениями выживших и продолживших род.

«База для этого - во-первых, вера в Бога в целом, и православие в частности.

Во-вторых, ядро сообществ, сформированных вокруг идеи образования, воспитания и развития детей.

В-третьих, формирования устойчивой экономической модели инновационной и традиционной экономики сообществ.

Социальная архитектура выстраивается в направлении формирования самостоятельных современных общин, состоящих из семей трех и более поколений, выстроенных на принципах равенства разных, единогласного принятия решений с помощью круговой системы триалога, выход в совместное творчество. Где круг неполноценных может вместе родить уникальную творческую идею, превосходящую потенциал каждого в отдельности», - считает спикер.

Как отметил помощник руководителя Адвокатской конторы № 22 «Магнат» Ярослав Колесниченко, с позиций юридического анализа социальная архитектура выступает фундаментом для построения справедливого и эффективного государства.

«Образ будущего России определяется соблюдением прав и свобод граждан, защитой их законных интересов и последовательным исполнением принятых законов. Правильно выстроенная правовая среда и институты гражданского общества служат основой для воплощения амбициозных планов развития страны.

Реализуя социальные проекты и проводя экспертизу тенденций, Институт социальной архитектуры сможет выявлять узкие места и предлагать эффективные стратегии изменения текущего положения вещей.

Дополнительно для формирования образа будущего полезны:

- Развитие цифровой правовой среды и цифровизации госуслуг;

- Повышение правовой грамотности населения;

- Укрепление роли судов и правозащитных организаций;

- Поддержка научных исследований в области юриспруденции и социологии.

Эти меры обеспечат комплексное развитие правовой базы и станут мощным стимулом для продвижения вперед», - указал эксперт.

Образ будущего России формируется множеством факторов, среди которых важнейшую роль играют долгосрочные национальные приоритеты, инновационные технологии, культурные ценности и активная позиция граждан, выразил мнение эксперт Фонда развития гражданского общества, представитель в УрФО Сергей Новопашин.

«Социальная архитектура играет ключевую роль в этом процессе, поскольку именно она помогает создавать устойчивые и гармоничные сообщества, учитывающие потребности всех слоев населения.

Социальная архитектура включает проектирование общественных пространств, создание комфортной городской среды, развитие инфраструктуры здравоохранения, образования и культуры. Она способствует формированию инклюзивного общества, где каждый гражданин имеет равные возможности для самореализации и участия в общественной жизни. Институт социальной архитектуры, созданный на платформе «Россия - страна возможностей», сможет стать важным инструментом для анализа текущих тенденций и разработки стратегии развития на ближайшие десятилетия.

Есть, однако, ряд моментов, которые остаются как бы за кадром. Собственно, это история столетней давности, когда и появилась тема «социального проектирования» и «социальной архитектуры» (см. братья Гордины и др.) реализовалась далеко не так, как планировалось авторами этих проектов, хотя заявлялось, конечно, как «счастье для всех».

Говоря: «Образ будущего России», мы имплицитно считаем, что этот образ положительный, благоприятный для нас - россиян (ну и возможно, для всего мира).

При этом навязывается нашими «врагами-друзьями» (в т.ч. и некоторыми российскими ЛПР и группами) иной вариант образа будущего, где «благоприятность» этого образа предполагает избирательность в распределении «блага». И отнюдь не в пользу граждан «гражданского общества», - прокомментировал Сергей Новопашин.

Очевидно, что государственная власть сейчас проводит ребрендинг, переформатируя практическую политологию или прикладную политологию в социальную архитектуру, заявил замруководителя Администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.

«И чем-то этот процесс напоминает те события, которые проходили в Советском государстве в 20-е и 30-е годы, когда еще одна сфера духовной деятельности человека - писательство, литература, писательские организации - переформатировались из сферы свободного литературного творчества в элемент воспитания нового советского человека, в придании литературе нового качества - качество пропагандиста нового Советского государства. И тогда многочисленные литературные организации, по сути дела, прекратили свое существование, и был создан мощный Союз писателей России.

Между прочим, подобные же процессы сейчас происходят с приходом Владимира Мединского во главу Союза писателей России, также меняются задачи и функционал в современной российской литературе.

Тот же самый приблизительно процесс происходит в практической политологии, где государство видит мощный ресурс пропаганды. Той доминирующей или господствующей идеологии, которая сейчас сформировалась в современном российском государстве.

И, безусловно, процесс этот важный, позитивный, правильный, своевременный. Я надеюсь, что работа переформатирования прикладной политологии не закончится на уровне уже действующих специалистов и экспертов, а продолжится и в образовательных учреждениях Российской Федерации, где готовят политологов, социологов, журналистов, специалистов пиар-служб. Из вузов будут выходить люди, которые работают не только на государство, но и вместе с государством», - подчеркнул Вадим Дубичев.

По словам доктора философских наук, руководителя Экспертного Клуба Свердловской области, Директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессора кафедры политических наук департамента политологии и социологии УрФУ Анатолия Гагарина, еще десять-пятнадцать лет назад он вместе с коллегами дискутировал о том, когда же процесс формирования будущего перейдет от штампования антиутопий к созданию оптимистических сценариев, в реализацию которых будут вовлечены активная часть нашего общества.

«И вот сегодня формирование образа будущего России - это не увлеченные дискуссии, но и интересные проекты, которые реализуются не только в границах Садового кольца (как в рамках государственных программ, так и по инициативе бизнеса. При это, и это важно! - свое будущее мы создаем «сами на основе суверенного мировоззрения и неустанного смелого, новаторского поиска», как высказался президент Владимир Путин. Конечно, положительный опыт других стран мы берем и используем, с пользой для общего дела.

Сейчас много дискутируют - чем отличаются политтехнологи и социальные архитекторы. Понятно, что соцархитектура вырастает из политтехнологий. Собственно, половина победителей конкурса «соцархов» - политтехнологи. Здесь нет противоречий и противопоставлений, ведь системное политическое консультирование всегда включало и создание, и реализация соцпроектов на основе анализа трендов. Сегодня социальная архитектура связывает настоящее и будущее России - регионы и муниципалитеты реализуют актуальные и значимые социальные проекты,

Институт социальной архитектуры, создаваемый на базе платформы «Россия - страна возможностей», будет заниматься прогнозированием социальных изменений, социальным моделированием и проектированием. То есть системным воплощением тех образов будущего России, которые мы сами создадим.

Напомню, что наш всероссийский проект «Экспертные клубы» - это и есть тот самый системный проект, в котором участвуют в соответствии со спецификой своей деятельности представители общественных, государственных и предпринимательских институтов, организаций и объединений. В логике социальной архитектуры и строится совместная работа по изменению среды проживания людей и качества их жизни.

Недавно мы провели ряд заседаний «Экспертного клуба Свердловской области», в рамках которых мы выясняли проблемы муниципалитетов региона, обсуждали и предлагали социальные проекты, ведь главная цель системных «социально архитектурных» проектов - отвечать реальным запросам людей и совместно с ними создавать не только образ лучшего будущее, но и делать это будущее настоящим, реальным.

Социальный архитектор- это специалист, разрабатывающий социальные проекты, и воплощающий в жизнь, и поэтому сейчас создается профессиональный стандарт для этой профессии. В этом учебном году МГУ и РГГУ открывают программы по подготовке социальных архитекторов.

Сегодня регионы продуцируют новые подходы и новые технологии в рамках социальной архитектуры и важно проводить экспертный анализ интересных и эффективных практик, транслируя их для всех регионов. Власть (в партнерстве с социально-ориентированным бизнесом) через социальную архитектуру сегодня может выстраивать систему управления корпоративными структурами, специализированными фондами, агентства развития территорий, реализовать грантовые программы и механизмы софинансирования социальных проектов и полноценных стратегических программ развития.

Таким образом даются эффективные ответы на ключевые вызовы современности - миграционные вызов, развитие креативной индустрии, развития территорий, повышения комфортной среды, экологические проекты (от арт-проектов до создания проектов рекультивации)», - подытожил Анатолий Гагарин.

По теме:

Социальная архитектура поможет в формировании образа будущего

Фото: Борис Ярков

Минпромторг предложил перенести новые правила утильсбора на 1 декабря

Минпромторг РФ предложил отложить до 1 декабря вступление в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, проект постановления в соответствующей редакции внесен в правительство РФ. Решение было принято с учетом интересов тех россиян, которые могли заказать и оплатить машины с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил уже после публикации проекта нормативно-правового акта с новыми параметрами или столкнуться с длительными задержками в доставке транспортных средств.

Изначально новый подход к начислению утилизационного сбора на автомобили должен был вступить в силу с 1 ноября. Машины мощностью свыше 160 л.с., ввозимые частными лицами для личного пользования, будут облагаться утильсбором по коммерческим тарифам вместо льготных.

Фото: Борис Ярков

Госдума приняла поправки об отработках для студентов-медиков

Госдума РФ во втором чтении приняла поправки об отработках для студентов-медиков.

Как сообщает комитет ГД по науке и высшему образованию, нормы отработки будут распространяться на медработников, но не на фармацевтов.

Ко второму чтению также смягчили инициативу о стопроцентном целевом наборе на программы специалитета. По новой версии, 70% мест в вузах сохранят целевой характер, а 30% останутся бюджетными.

При этом документом предусматривается введение полного целевого обучения в ординатуре. Также была учтена поправка о введении отдельного конкурса для целевиков, которые хотят учиться в колледже.

Конкретное время отработки будет устанавливаться Минздравом в зависимости от специализации и места будущей работы выпускника. Максимальный срок не может превышать 3 лет.

Фото: Борис Ярков

Кенгуру из Екатеринбургского зоопарка перевезли в Белгород

Кенгуру из Екатеринбургского зоопарка перевезли в Белгород, где местный зоопарк пострадал от бомбежек.

Кенгуру транспортировали в специальной одноразовой утепленной клетке. Новый обитатель заменит кенгуру по кличке Гранди, которая погибла в марте прошлого года во время обстрела. Животное перевезли для разведения.

Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

В праздничные выходные СвЖД изменит график движения электричек

В предстоящие праздничные выходные на СвЖД изменится график движения электричек.

В период со 2 по 4 ноября назначены дополнительные рейсы, которые обычно курсируют по выходным, и при этом отменяются поезда, которые ходят только по рабочим дням.

Межрегиональные пригородные поезда №7028/7008 Екатеринбург - Верхний Уфалей - Челябинск (отправление в 11:41 по местному времени) и №7007/7027 Челябинск - Верхний Уфалей - Екатеринбург (отправление в 13:42) назначены дополнительно 4 и 5 ноября.

Электрички №6453 и №6463 Екатеринбург-Пассажирский - Нижний Тагил (отправление в 10:33 и в 19:3о) назначены дополнительно 3 и 4 ноября.

Электрички Сысерть - Керамик - Екатеринбург-Сортировочный №№6130/6131/6132 и Керамик - Нижний Тагил №№6447/6461 назначены 1 ноября и отменены 3 и 4 ноября.

Электрички Аэропорт Кольцово - Екатеринбург-Пассажирский - Аэропорт Кольцово №№6053/6054/6057, курсирующие с понедельника по субботу, назначены на 2 ноября, отменены 4 ноября.

Скорый поезд №7051 Екатеринбург - Шаля (отправление в 17:37) назначен 1 и 4 ноября, отменен 31 октября и 2 ноября.

Скорый поезд №7052 Шаля - Екатеринбург (отправление в 04:38) назначен 2 и 5 ноября, отменен 1 и 3 ноября.

Скорый поезд №7066 Нижний Тагил - Екатеринбург (отправление в 11:58) назначен 4 ноября, отменен 2 ноября.

Фото: Борис Ярков