Мы продолжаем публиковать тексты наших экспертов, посвященные важной теме - самоидентификации Екатеринбурга. Дискуссия началась статьей Александра Давыдова «В честь кого назван город Екатеринбург?», продолжилась статьей Александра Шорина «Страсти по святой Екатерине»

Сегодня Александр Шорин предоставил ИА «Повестка дня» фрагмент из своей книги о Екатеринбурге «Екатеринбург: кризис самоидентификации». Книга Александра Шорина в настоящее время готовится к новому изданию.

Александр Шорин

Екатеринбург: кризис самоидентификации

В 2017 году в самом сердце Екатеринбурга, на Плотинке, рядом с резиденцией губернатора области, на крыше здания бывшего Уральского приборостроительного завода, появилась огромная надпись в виде вопроса: «Кто мы, откуда, куда мы идем?».

Не будем спорить с тем, что автор этой надписи, уличный художник Тимофей Радя, создавший ее в рамках Уральской биеннале - международной выставки современного искусства, - закладывал здесь много смыслов. Для нас важно, что вопрос этот очень четко формулирует проблему самоидентификации города.

Но эта проблема, так метко отраженная в арт-инсталляции (которая, кстати, заменила старый советский лозунг: «Слава труду!»), появилась отнюдь не вчера и даже не в 90-х.

Исток этой проблемы, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас - в 20-х годах прошлого века.

Свердлов и две Екатерины

Кампания по переименованию Екатеринбурга в Свердловск началась в 1924 году, в газете «Уральский рабочий» и имела два направления: прославление Свердлова и унижение императрицы Екатерины I.

О прославлении Свердлова приведем несколько цитат, характерных для того времени: «Покойный т. Свердлов был одним из главнейших организаторов и руководителей нашей партии и рабочего класса на Урале. Память о «товарище Андрее» до сих пор живет среди уральских рабочих…», «…вся жизнь Свердлова, с малолетства до смерти - сплошная борьба за рабочее дело…» и далее - в том же духе. На деле же Свердлов на Урале был одним из организаторов «боевых дружин» - отрядов боевиков, готовых к сопротивлению действующей власти с оружием в руках. Не удивительно, что власть сажала за это Свердлова в тюрьмы, в том числе в Екатеринбургскую тюрьму. Ну а после Февральской революции 1917 года он был в Екатеринбурге на партийной работе, готовясь организовать именно здесь восстание в том случае, если большевики в Петрограде потерпят поражение. В общем, именно к Екатеринбургу отношение он имел опосредованное - работал и в Перми, и во многих других городах, просто он был единственным большевистским вождем высокого ранга (на момент смерти он был председателем ВЦИК), который имел какое-то отношение к этому городу. И тем более -- уже умер.

Вообще, любопытно то, что он был очень молод. Когда на Урале организовывал отряды боевиков, ему было 20, впервые арестован и попал в тюрьму - в 21. В революционном 17-м ему, правда, был уже 31 год, однако в 33 он уже умер, но зато - находясь на высоком посту второго человека в государстве после Ленина…

Также любопытно, что смерть его была загадочной. Есть четыре основных версии. Первая - официальная: умер от «испанки», вторая - тоже, что самое смешное, официальная - умер от недолеченного туберкулеза. Третья - был убит или сильно покалечен рабочими во время митинга, что и привело к смерти. Ну и, наконец, четвертая - был тайно убит: то ли Сталиным, который уже тогда начинал рваться к власти, то ли даже Лениным, который не простил выстрелы Фанни Каплан человеку, отвечавшему за его охрану… Небезынтересная, в общем, личность. Но не будем уделять ему много внимания.

Намного интереснее то, что писали в «Уральском рабочем» образца 1924 года о Екатерине I. Не ограничившись эпитетами «позорное имя Екатерины - жены царя Петра, самодержавного завоевателя и победителя слабых народов, коронованного палача…» или даже «имя пьяной развратной бабы», редакция дает ее развернутую биографию!

Приведем ее, с некоторыми купюрами.

«Что это за Екатерина, имя которой носит Красная столица Урала?

…Жил в Лифляндии крестьянин-католик, у него была дочь. Умер крестьянин, дочь осталась сиротой и начались ее скитания. …Идет в услужение к пастору и переходит в лютеранство.

Война со Швецией в 1702 году делает эту молодую, любящую легко пожить крестьянку беженкой… Скитания приводят ее к роли «солдатской жены» при русской армии. Переходила из рук в руки… и вот обращает на себя внимание Шереметьева, приближенного к царскому двору.

После очень многих перемен переходит она к Меньшикову, в доме которого оказывается прачкой, «портомоей». В доме Меньшикова ее заметил Петр, тот, которого называли великим.

Петр заплатил Екатерине за первое свидание дукат и одновременно с Меньшиковым делил ее любовные ласки. Вскоре Петр берет Екатерину в свой «женский терем» и начинает привязываться к ней, и всюду – в походе, в путешествии заграницей Екатерина с Петром.

Пожелал Петр сделать Екатерину государыней. И сделал, не разводясь даже с прежней женой. Это происходило 7 мая 1721 года. Не прошло и полугода, как Петр получил сведения, что его жена-государыня российская – любовница лакея Монса. Отрубили голову Монса, заспиртовали в банке и поставили ее в спальне государыни.

Екатерина не знала грамоты. Петр учил ее усердно. Он зверски бил ее, подвергая унизительным издевательствам и при посторонних. …И все-таки не выучил, осталась она неграмотной.

Умер Петр, Меньшиков с гвардейцами возводит на престол Екатерину. Неграмотная, бедная, развратная баба должна править государством. Но она не берется за дела, их ведет Меньшиков, а она, не теряя ни одного дня, ни одного часа, веселится, пьет.

…Пьянствовала, развратничала и наконец умерла Екатерина».

Далее – резюме автора: «Рабочий Екатеринбург кончил дни последнего из самодержавных дураков – Николая II и этим он может гордиться. Но он, по какому-то недоразумению, до сих пор носит позорное имя одного из выродков «на троне» Екатерины».

Столь длинный кусок текста здесь приведен потому, что представленная биография Екатерины, хотя и написана «с революционной прямотой», в целом и впрямь соответствует действительности. Уточним лишь некоторые детали: при рождении Екатерину звали Марта Скавронская. Упущенный факт – была замужем за шведским драгуном Иоганном Крузе, который на войне пропал без вести, поэтому при поступлении в услужение к фельдмаршалу Шереметьеву звалась Марта Крузе. Также упущено ее крещение (в 1707 или 1708 году) в православие, после чего она получила новое имя – Екатерина Михайлова. Неточность лишь в дате истории с камергером Монсом, которая произошла уже в 1724 году, вскоре после того, как Петр короновал Екатерину в качестве императрицы. Ну и выдумка, конечно, что Екатерина была неграмотна. Остальное в целом верно, разве что фамилию Меншикова сейчас принято писать без мягкого знака.

Если же говорить о положительных качествах Екатерины, то главным ее талантом было умение ладить с Петром: когда у того бывали припадки яростного гнева, она умудрялась лаской и терпеливым вниманием его успокаивать. Благодаря именно этому таланту она сумела стать и супругой царя, и потом – императрицей. Что же касается ее недолгого правления как императрицы, то в заслугу ей можно поставить тот факт, что при ее царствовании не только не велись войны, но и даже не было ни одной смертной казни. Что для России, согласитесь, не так уж и мало.

Стилистика текста про Екатерину нарочито-простонародна: он ориентирован на полуграмотных крестьян, которым кто-то вслух читает что-то важное из газет. И в этом смысле текст выверен практически идеально. Даже сейчас, прочтешь - и подумаешь: «В честь кого назван мой город? В честь вот этой вот… бабы?». На то и рассчитано! Причем мы-то уже привыкли к тому, что исторические личности часто далеки от идеала, а вы представьте себе крестьянина, привыкшего, не задумываясь, сакрализировать любую коронованную особу: ему-то каково – такое услышать про целую императрицу?

Отметим, однако, один нюанс. Во всем тексте - ни слова про православие, даже не упоминается, что Екатерина – ее крестильное имя. Наоборот: подчеркивается, что она была рождена католичкой Екатериной (что неправда – тогда ее звали Мартой), но променяла эту веру на лютеранскую. Зачем автор это сделал? А затем, что в реалиях того времени религия – это глубинная и важная составляющая жизни простого народа. Да, в начале 1920-х в стране уже появилась антирелигиозная пропаганда, но поначалу она не увенчалась успехом, и в 1921-22 годах в некоторых городах даже началось частичное религиозное возрождение. А политика 1923-29 годов – это политика смягчения политики государства в отношении религии. Воинствующие безбожники, организованные в собственный союз, появятся в городе лишь два года спустя, а тогда автор статьи еще прекрасно понимает: он может сколь угодно «изгаляться» над давно умершей императрицей, но вот святую Екатерину тут лучше не приплетать. Выросший в реалиях того времени, автор статьи не мог не знать, что город, названный в честь Екатерины, с православной точки зрения считается названным в честь святой Екатерины, и в этом случае личность самой императрицы вторична.

Пора поэтому подробнее рассказать о святой Екатерине. Кто она?

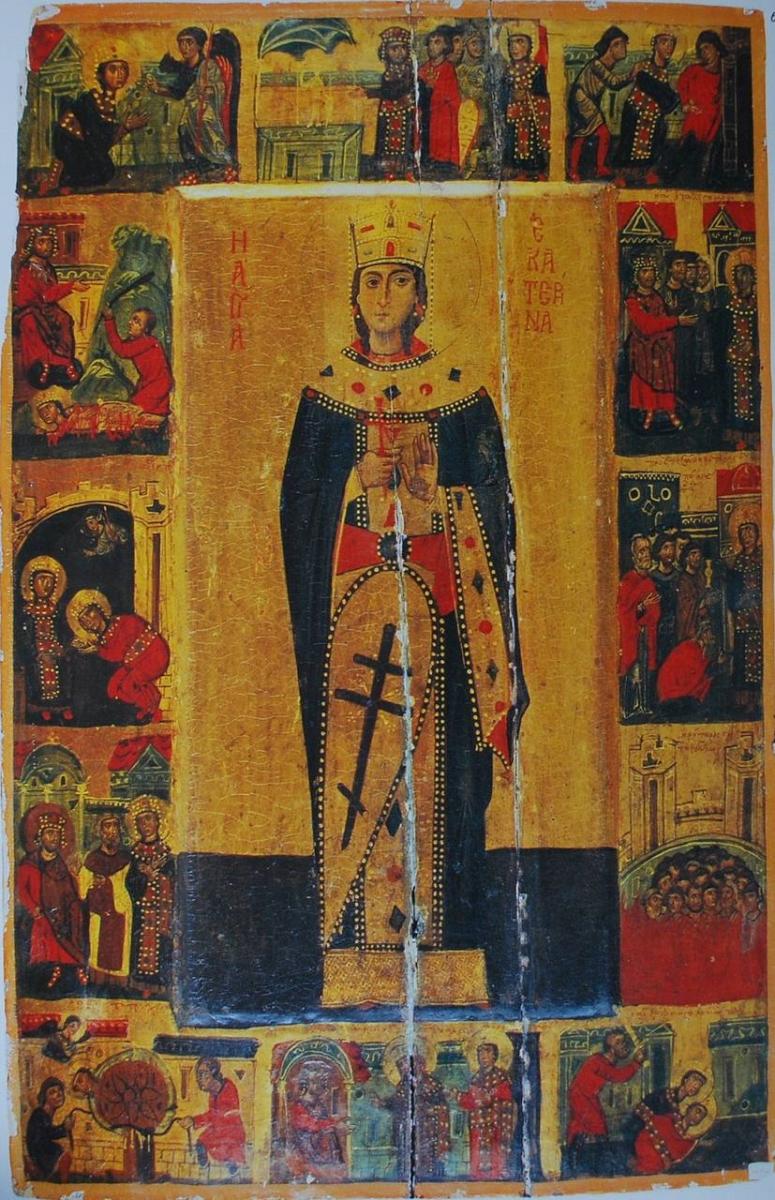

В традиции русской православной церкви женское имя Екатерина (дословный перевод с древнегреческого: «вечно чистая», «непорочная») восходит к святой Екатерине Александрийской. Жизнеописание этой христианской великомученицы родом из египетского города Александрия дошло до наших дней в трех мученичествах, написанных анонимными авторами, рукописи ее слуги Афанасия (другой вариант имени - Анастасий) и еще в одном мученичестве, написанном Симеоном Матафрастом - византийским автором, также причисленным к лику святых.

История ее жизни - это всего 18 лет, прожитых в Египте с 287 по 305 годы, во время правления императора Максимина, известного как Максимин II Даза, который отличался особой жесткостью в отношении христиан. Первый же указ этого императора, пришедшего к власти в 305 году, требовал от наместников римских провинций, в числе которых была и территория Египта, принуждать всех мужчин, женщин и детей приносить жертвы языческим богам.

Само жизнеописание Екатерины - это своего рода легенда. Суть ее в том, что жила в Александрии очень образованная и красивая девушка из знатной семьи, которая «изучила творения всех языческих писателей и всех древних стихотворцев и философов» и не выходила замуж, потому что хотела, чтобы ее избранник был умен и красив не менее ее самой, а найти такого ее родителям не удавалось. Зато нашелся старец-пустынник – сирийский монах, который крестил ее под именем Екатерина, со словами: «Я знаю Жениха, который во всем превосходит тебя. Ему нет подобного». Монах дал ей иконку Пресвятой Девы, на которую она молилась, и ночью ей было видение: она перенеслась на небеса, где предстала перед Иисусом Христом и его матерью Девой Марией, причем Мария вручила руку Екатерины своему сыну, а Иисус вручил ей кольцо, назвав своей невестой.

Сделавшись христовой невестой, Екатерина совершенно переменилась в характере, став скромной, кроткой и милостивой. Однако при всей внешней кротости, Екатерина стала несгибаемой в обретенной ею цели – жить для Христа, и поэтому вообще отказалась от мирского замужества, а также начала проповедовать христианство.

Вскоре свои убеждения ей пришлось отстаивать. Случилось это так: в Александрию приехал император Максимин, в честь визита которого в этом городе собрались жители со всех городов Египта. И когда император в одном из языческих храмов лично приносил жертвоприношение, Екатерина пришла в этот храм и обратилась к нему с призывом оставить языческих богов и обратиться в христианство.

Согласно легенде, Максимин был так пленен красотой отважной девушки, что не стал ее карать, а пригласил после праздника во дворец. Там он попытался убедить красавицу оставить христианскую веру, а когда это не удалось - позвал на помощь придворных философов. Когда и они потерпели в споре с ней поражение, он в гневе приказал их казнить, а саму девушку - выпороть воловьими жилами и заточить в темнице.

Император воспринял упорство юной девушки как личный вызов и начал действовать по принципу «кнута и пряника»: после порки ей предложили богатые подарки и почести, если откажется от своей веры, но она осталась непреклонна.

Между тем, прослышав об упрямице, которую император держит в заточении, к ней в темницу решила прийти супруга императора, Августа. В сопровождении друга императора, военачальника Порфирия и многочисленной охраны, Августа из жалости пришла навестить Екатерину, однако их знакомство перешло в беседу, после которой и Августа, и Порфирий, и даже все присутствовавшие при этом охранники уверовали в Христа.

Узнав об этом, Максимин впал в бешенство и начал грозить Екатерине пытками и смертью. Для большего устрашения непокорной, императорский вельможа Хурсаден даже изготовил особое орудие пыток, состоящее из надетых на ось четырех колес (что важно!), к которым прикрепили железные острия. Два колеса вращались вправо, два влево, а между ними можно было поместить человеческое тело, которые эти колеса разорвут на части. Пыточное орудие император приказал показать Екатерине, – и если она не устрашится, то пусть примет мучительную смерть. Согласно житию, когда Екатерине показали эти страшные колеса, то ее вера не поколебалась, а сами колеса разрушил ангел, спустившийся с небес.

Августа, узнавшая об этом, пришла к супругу и стала укорять его в том, что он противится Богу и призналась в том, что сама стала христианкой. В ярости Максимин приказал казнить жену, а затем также предал казни своего друга Порфирия и всех воинов, принявших христианство. После этого он приказал привести к нему Екатерину и дал ей последний выбор: если она публично принесет жертву языческим богам, то он женится на ней, сделав императрицей. Екатерина отказалась, и тогда он приказал воину отсечь ей голову. По преданию, после отсечения ей головы, из раны вместо крови вытекло молоко.

После казни тело Екатерины пропало. Согласно преданию, оно было перенесено ангелами на самую высокую гору Синая, которая теперь в честь нее называется Катерин (арабский вариант - Джебель Катрин). И лишь много лет спустя (приблизительно - в период с VI до VIII века), монахи построенного Юстинианом монастыря Преображения (он же - монастырь Неопалимой Купины), повинуясь видению, поднялись на эту гору, где и нашли останки Екатерины, опознав их по кольцу, которое ей вручил Иисус Христос.

После обретения мощей Екатерины монастырь постепенно стал местом паломничества, и к XI веку обрел новое имя, которое носит по сей день - монастырь Святой Екатерины. Сегодня этот египетский монастырь, расположенный у подножия горы Синай на высоте 1570 метров, считается одним из древнейших непрерывно действующих монастырей в мире. Насельниками его являются греки православного вероисповедания.

Кроме этого монастыря, частицы мощей святой Екатерины хранятся в двух немецких городах – Фульда и Золинген, а также в Екатерининском соборе города Пушкин под Санкт-Петербургом. С именем святой Екатерины также связан один из самых известных иконографических сюжетов средневековья – мистическое обручение с Христом.

Так как Екатерина жила до раскола в христианской церкви, то на протяжении сотен лет она почиталась как в православной, так и в католической церквях (а значит и в лютеранской церкви, прихожанами которой были де Геннин и его мать Катарина). Церковь святой Екатерины в Онфлере - старейший деревянный храм Франции; храм ее имени был в Нюрнберге (Германия) до уничтожения там авиацией Старого города в 1945 году. Католические храмы святой Екатерины существуют в старом Гоа (Индия), в Загребе (Хорватия), в Эйцндховене (Нидерланды), в Остраве и Оломуце (Чехия), в Днепре и Киеве (Украина), в Вильнюсе (Литва), в Пизе (Италия), в Кулгиде (Латвия), Сан-Катаринен и Мембрис (Германия). Есть лютеранский приход Святой Екатерины в Казани, в Санкт-Петербурге - католическая базилика Святой Екатерины Александрийской и два прихода Святой Екатерины - шведский и немецкий, также есть католический приход в Ленинградской области.

Екатерина считалась в католичестве одной из четырнадцати древних святых, которые почитались как «святые помощники». Традиция эта началась в Германии во время средневековой эпидемии чумы 1346-1349 годов, а потом распространилась на другие католические страны.

Праздник Четырнадцати святых помощников традиционно отмечался 8 августа, пока в 1969 году папа Римский Павел VI, в ходе проведения церковных реформ, не решил упразднить этот день. Он же деканонизировал Екатерину, удалив ее имя из католического календаря с формулировкой «страдания святой Екатерины совершенно невероятны, и о ней нельзя сказать ничего определенного». Связано такое решение было с тем, что древнейший монастырь Святой Екатерины у подножия горы Синай относится к православным. Доказывается это тем, что католическая святая Екатерина Сиенская (годы жизни - 1347-1380), которая повторила мистическое обручение с Христом, ориентируясь на пример Екатерины Александрийской, в честь которой сама была крещена, не только не была деканонизирована, но в 1970 году тем же самым папой Павлом VI была приобщена к числу учителей церкви – честь, которая до этого никогда не даровалась женщинам. Так что сегодня Екатерину Александрийскую можно уже считать исключительно православной святой.

В православной традиции святая Екатерина - одна из самых почитаемых великомучениц. Названные в честь ее имени храмы, кроме Египта, есть в Белоруссии, Иране, Италии, Литве, Украине, Эстонии. В России таких храмов десятки, причем один из них – прямо на территории Московского Кремля, куда нет доступа посетителям.

Особое отношение к святой Екатерине было у династии Романовых. Все началось с Петра I, который в 1714 году учредил орден Святой Екатерины. Поначалу это была уникальная награда, имевшая другое название - орден Освобождения, - предназначавшаяся лично супруге Петра, Екатерине. Петр таким образом отметил ее за то, что, по легенде, она во время неудачного Прусского похода, когда русская армия попала в окружение, отдала все свои драгоценности на подкуп турецкого командующего Мехмед-паши. При Петре других награждений этим орденом не было, зато сама Екатерина, уже став императрицей, пожаловала такими орденами дочерей - Анну и Елизавету. Постепенно орден Святой Екатерины стал официальным женским орденом, который великие княжны получали при рождении. После 1917 года он был практически забыт, но возрожден как орден Святой великомученицы Екатерины уже в современной России – в 2012 году.

На территории современной Свердловской области храм во имя святой великомученицы Екатерины еще в 1792 году был построен в Алапаевске, а в 1840 году освящен Екатерининский двухпрестольный храм в селе Шухруповское (ныне - Туринский городской округ).

В Екатеринбурге, помимо взорванного в 1930 году Екатерининского собора, на месте которого сейчас установлена часовня, был еще небольшой храм Екатерины Великомученицы, имевший статус придомового. Любопытно, что этот небольшой храм, освященный лишь в январе 1917 года в здании Нового женского епархиального училища, был последним открывшимся храмом дореволюционного Екатеринбурга. Ныне это здание – 2-й учебный корпус Уральского государственного горного университета. В 2003 году в помещении этого корпуса шел ремонт, и рабочие за слоями известки обнаружили росписи. В 2014 году, когда Горный праздновал свой столетний юбилей, купол церкви был восстановлен, и сейчас там небольшая часовня.

Получается, что к 1924 году самый первый и самый последний храмы Екатеринбурга носили имя святой Екатерины. А главное – сам город на протяжении всей своей истории буквально жил под сенью этого имени.

Горный собор

Но что означает «город жил под сенью» имени Екатерины?

Начиналось все с церкви, заложенной еще 1 октября 1723 года - то есть раньше, чем наступил день, который сейчас считается днем основания города. Церковь, которую освятил священник Тобольского полка Иван Ефимов, была «мазанкой», которую достроили к концу лета 1724 года. Мазанка – это очень простой способ строительства, когда любой материал, но чаще всего – кирпич, обмазывается глиной (или даже навозом, как это делали в украинских избах). В данном случае мазанковая церковь была построена в стиле фахверка (бревенчатый каркас конструкции, пустоты которого заполнялись кирпичами и глиной), получивший распространение от европейских мастеров. Здание имело 24 окна, закрытых слюдой, и деревянный пол, а отапливалось тремя кирпичными печами. Колокольня имела девять медных колоколов.

С учетом грандиозности строительства завода, относительная примитивность этого строения может удивить. Однако вспомним, что на время строительства Санкт-Петербурга Петр I издал указ, запрещающий по всей стране каменное строительство, – и все встает на свои места. Церковь назвали во имя Святой Великомученицы Екатерины.

Впрочем, даже если б и не было запрета каменного строительства, первая церковь все равно была бы «времянкой»: строить каменный храм долго. Россия – и тогда, и в последующем, вплоть до 1917 года – это религиозное государство, в котором именно церковь ведала рождениями, смертями, браками. И город просто не мог долго жить без церкви, которая становилась его центром и основой.

Не менее важно было и название церкви. Совсем не случайно на первой печати города изображено колесо. Колесо считается символом святой Екатерины – из-за страшного орудия пыток, состоящего из надетых на ось колес, которыми ее пытались устрашить, чтобы заставить отречься от веры. Поэтому, например, на гербе латвийского города Кулдига, храм которого носит имя «святой Катрины», она изображена с мечом и колесом, и колесо - на флаге города. То же самое – в немецком городах Сан-Катаринен, Мембрис и даже одном из районов Берлина Вайсензе. Не исключение и Россия - женщина с колесом и по сей день изображается, например, на гербе и флаге Муринского городского поселения в Ленинградской области. На первой печати и первом клейме Екатеринбурга, разработанных Василием Татищевым в 1734 году, центр также выполнен в форме колеса.

Первая церковь была уничтожена пожаром в 1747 году, удалось спасти лишь часть церковной утвари. В то время уже был достроен Богоявленский собор, который мог бы полностью заменить Екатерининскую церковь, однако на том же месте в 1758 году уже была заложена новая церковь, которую достроили и освятили в 1768 году.

Проект нового - каменного - храма разрабатывал петербургский архитектор, немец Иоганн Вернер Миллер, а строительство велось, в том числе, на народные деньги: в качестве пожертвований на храм было собрано около 2000 рублей. Миллер запланировал построить здание в стиле барокко с тремя приделами и шестигранным куполом в центральной части, но его несколько изменил межевщик горной канцелярии Афанасий Кичигин. По скорректированному проекту три придела получились отдельными зданиями, причем отапливались только боковые, поэтому центральный придел был холодным, и службы там велись только в летнее время. После окончания строительства этот храм, который стал самым вместительным в городе, стали называть Екатерининским собором.

Здание храма с самого начала принадлежало горной администрации, и после строительства каменного здания у него появилось второе название – Горный собор, – которое прижилось, и даже в официальных документах этот храм часто назывался Екатерининским горным собором. Именно в этом храме с самого начала его существования принимала присягу местная элита – горные инженеры, а затем и военнослужащие, в том числе екатеринбургские мушкетеры. Когда, в результате реформы, центр управления горными заводами временно переместился в Пермь, собор оставался в ведении Горной администрации. По традиции, в день святой Екатерины именно в этом храме собирались горные офицеры со всех уральских заводов, чтобы принять участие в торжественной литургии, а после службы рядом с храмом устраивалась ярмарка.

Кажется, именно тогда стало принято считать, что святая Екатерина - покровительница горного дела. В католической традиции святая Екатерина покровительствует многим: детям, женщинам, ученикам (как школьникам, так и студентам), библиотекарям, юристам, проповедникам, преподавателям и даже пряхам, точильщикам и ножовщикам, однако представителей горных профессий среди этого длинного списка нет.

И даже в русской православной традиции Екатерина лишь покровительствует невестам и защищает брак. Но Урал – это плавильный котел, который все, что в него попадает, переплавляет по-своему, и здесь святая Екатерина стала еще и покровительницей горного дела.

Не нужно, однако, считать, что Екатерининский храм был, что называется, «узковедомственным». Те же ярмарки, которые по традиции устраивались в день святой Екатерины, который в народе называли Екатеринин день, Катерина Санница и еще десятками разных названий, предназначались всем горожанам. Поэтому, когда в 1833 году комиссия Пермской консистории выбрала в качестве кафедрального собора Екатеринбургской епархии Богоявленский собор, именно Горный собор остался наиболее чтим горожанами. Кроме того, именно в нем примерно с 1820 года хранились привезенные из Верхотурья мощи святого Симеона - первого местного святого на Урале. И именно день святой Екатерины продолжал оставаться главным городским праздником и нерабочим днем вплоть до 1917 года. А сама святая Екатерина стала считаться еще и небесной защитницей Екатеринбурга, названного в честь ее имени. А значит – и защитницей всех екатеринбуржцев.

Ситуация начала меняться в 1918 году: в январе (когда Екатеринбург был еще в руках большевиков) вышел декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», после которого церковное имущество начало национализироваться. В сентябре 1920 года была осуществлена перепись прихожан Екатерининского храма и зачем-то вскрыли мощи святого Симеона, а в 1922 году, при участии лояльного к властям протоиерея Иоанна Уфимцева, начали изыматься церковные ценности; часть из них передали Уральскому обществу любителей естествознания, которым заведовал Модест Клер.

В 1924 году, как раз тогда, когда шла кампания по переименованию Екатеринбурга, в храме началась смута: на совете общины Екатерининского храма было принято решение не поддерживать присланного в город Священным Синодом архиепископа Аристарха, что было воспринято властями как поддержка опального патриарха Тихона, который предал анафеме Советскую власть. Вскоре властями была создана комиссия по проверке церковного имущества, которая предсказуемо выявила недостачи и прочие нарушения, после чего община храма была объявлена вне закона. В 1925 году комиссия передала храм новой общине под председательством И. Баландина, которая была создана при участии все того же протоирея Иоанна Уфимцева, который умел договариваться с властью. Начался скандал: противоборствующие стороны внутри общины храма начали обращаться с жалобами в окрисполком, что в итоге закончилось плохо для обеих сторон конфликта: Баландин был смещен, а Уфимцев исключен из общины (позже, в годы репрессий, его расстреляли), но на сохранившуюся при храме общину начались гонения.

В 1926 году местный «Союз безбожников» ликвидировал церковную библиотеку как

«контрреволюционную», а общину обложили непомерными налогами. В 1929 году начался исход: повторно вскрыли мощи святого Симеона, после чего передали их городскому краеведческому музею. 19 января 1930 года из собора вышел последний крестный ход. 15 февраля Свердловский горсовет принял решение о закрытии храма, а уже 17 февраля председатель горисполкома Анна Бычкова (взгляните как-нибудь на ее фото - это была женщина поистине демонической внешности) подписала решение о необходимости сноса храма - с формулировкой «для использования его остатков в качестве строительного материала».

Храм был взорван 6 апреля 1930 года - силами треста «Взрывсельпром». Кирпичи, оставшиеся после взрыва, были использованы для возведения двух советских зданий - Дома контор и Дома обороны.

Екатерининская площадь, на которой стоял храм, еще в 1919 году переименованная в площадь Труда, примерно тогда же начала менять свой облик: на ней установили декоративную «Арку труда» и монумент «Кузнецу мира». Ну а на месте уже снесенного храма был разбит сквер и установлен фонтан «Самоцветная горка», в отделке которого были использованы уральские минералы. В 1960 году этот фонтан был переделан и получил новое, бажовское, название - «Каменный цветок».

18 августа 1991 года, в знак протеста против августовского путча, на месте, где располагался алтарь Екатерининского собора, был установлен деревянный крест, возле которого с тех пор начали ежегодно в день святой Екатерины проводить молебен. В 1998 году, в честь 275-летия Екатеринбурга, рядом с крестом была открыта часовня Святой Екатерины, построенная всего за год по проекту архитектора Александра Долгова.

Идея восстановления большого Екатерининского собора начала обсуждаться на уровне губернатора области в 2010 году. Храм планировали поставить на площади Труда, однако это вызвало в обществе большую полемику: сквер уже стал популярным местом отдыха горожан. После нескольких акций протестов, обсуждение было закрыто. В 2018 году, в преддверии 300-летнего юбилея города, градостроительный совет согласовал концепцию строительства Екатерининского собора в новом месте - на Октябрьской площади, у театра драмы. Однако начавшиеся в мае 2019 года подготовительные работы к его строительству снова вызвали волну протестов горожан: площадка у театра драмы также является одним из известных в городе мест отдыха. Эти протесты, которые прогремели на всю страну, инициировали опрос по поводу строительства храма у жителей ближайшего микрорайона, результат которого был «против». Решено было выбрать другую площадку для строительства, для чего был устроен уже общегородской опрос, где победила площадка на территории бывшего Уральского приборостроительного завода (заметьте: того самого завода, на здании которого появилась надпись в виде вопроса: «Кто мы, откуда, куда мы идем?»). Однако к 300-летнему юбилею города Екатерининский храм так и не был построен.

Екатерининский собор

Вывод можно сделать такой: после сноса Екатерининского собора Екатеринбург окончательно превратился в советский Свердловск, а обратное его переименование горожане восприняли именно как новое переименование, а не как возвращение исторического имени города. А наслоение названия «Екатеринбург» на улицы и площади советского Свердловска не вернули горожанам настоящий Екатеринбург. В результате возник кризис самоидентификации города, и горожане перестали интересоваться и историей города, и своими собственными корнями.

Ну а те, кому небезразлична история родного города, в большинстве своем тоже попали в ловушку, которая была расставлена еще при Советской власти. Суть этой ловушки проста: город назван в честь Екатерины I, а она… ну, так скажем, не образец для подражания. Забывая при этом о том, что Екатерина была лишь проводником для названия города в честь ее имени, так же как Екатерининский собор был лишь проводником для того, чтоб святая Екатерина стала небесной защитницей города и всех горожан.

Поэтому сейчас город, по сути, остается лишен и главного своего храма, и своей небесной защитницы.

Фото: https://ruvera.ru/velikomuchenica_ekaterina?ysclid=m92iwpcqqi414786801

Ветеран войны из Екатеринбурга отметил 100-летний юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга Никифор Семенович Скоробогатов отметил 100-летний юбилей.

Поздравление от президента Владимира Путина и подарок от губернатора Дениса Паслера ему передали представители администрации Екатеринбурга и управления социальной политики.

В ряды Красной Армии Никифор Семенович был призван в конце 1943 года. После прохождения подготовки в школе снайперов он служил стрелком на Первом Прибалтийском фронте, участвовал в Витебской, Полоцкой и Белорусской операциях. В бою Никифор Скоробогатов получил тяжелое ранение, после чего был направлен в эвакогоспиталь на территории Пермского края, где и встретил Победу.

Выписавшись из госпиталя, Никифор Семенович продолжил военную службу в Свердловске в органах госбезопасности. Там же он встретил свою жену, а после демобилизации устроился работать на Свердловскую железную дорогу, которой посвятил большую часть трудовой деятельности. В 1985 году Никифор Скоробогатов вышел на пенсию. Сегодня любовью и заботой ветерана окружают дети, внуки и правнуки.

Фото: ДИП

В Екатеринбурге стартовало первенство России по бильярдному спорту

В Екатеринбурге стартовало первенство России по бильярдному спорту.

С 4 по 10 января свыше 200 юных спортсменов из 37 регионов России будут соревноваться в дисциплине «Свободная пирамида». Чтобы стать победителем, участнику нужно раньше соперника забить в лузы восемь любых шаров - своих и чужих, при этом не нарушив правила.

В состязаниях принимают участие мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки до 16 лет, а также юниоры и юниорки до 19 лет.

«Мы уже в седьмой раз принимаем первенство России по бильярдному спорту в Екатеринбурге. Ежегодно мы наблюдаем прирост количества участников и уровня их мастерства, что способствует развитию и популяризации бильярдного спорта не только на Урале, но и в России», - рассказал председатель Федерации по бильярдному спорт Свердловской области Петр Шумков.

Фото: ДИП

Площадь восстановленных уральских лесов в 2025-м составила 33,2 тыс гектаров

По итогам 2025 года план по восстановлению леса в Свердловской области был перевыполнен. Общая площадь работ составила 33,2 тыс. гектаров, что на 1 тыс. больше целевого показателя.

Проведено искусственное лесовосстановление на 10,7 тыс. гектаров, мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению - на 22,1 тыс. гектаров, а также комбинированное лесовосстановление.

«Весь посадочный материал - сосны и ели - выращен в питомниках Свердловской области, что позволяет оперативно восполнять лесной фонд», - рассказал глава региона Денис Паслер.

По его словам, на Среднем Урале ежегодно идет масштабная лесовосстановительная работа, чтобы приумножать зеленые площади, в том числе по проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Кроме того, в прошлом году лесничества получили 13 новых беспилотников для охраны лесов от пожаров и незаконных рубок.

Фото: Борис Ярков, ДИП

Росстандарт утвердил новый классификатор профессий рабочих и должностей служащих

С начала года вступают в силу несколько изменений, связанных с профессиями и их названиями.

Согласно приказу Росстандарта, утверждающему новый общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, в новый список вошло 5 597 профессий рабочих (от авербандщика до юстировщика оптических приборов) и 4 338 должностей служащих (от агента до юриста).

Действующий классификатор был утвержден в 1994 году, а последние изменения в него вносились в 2012 году. Новый документ разработан по поручению президента Владимира Путина от 2023 года и утвержден приказом Росстандарта.

Как передает ТАСС со ссылкой на документ, в число новый профессий и должностей вошли: коуч, спа-менеджер, копирайтер и SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту и инженер по 3D-печати, ландшафтный дизайнер, лейаут-артист, специалист по корпоративной социальной политике и др.

Большое количество новых специальностей касается таких сфер, как IT, финансы, производство контента, экология и др.

Фото: Борис Ярков

В Кольцово модернизировали систему резервного электроснабжения

В екатеринбургском аэропорту Кольцово установлены новые источники бесперебойного питания (ИБП) на основе химических элементов.

Их суммарная электрическая мощность составляет 750 кВА, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Эти источники с энергией от аккумуляторных батарей автоматически вступают в работу в случае полного отключения внешнего электроснабжения.

ИБП поддерживают электропитание всех систем безопасности и производственных систем аэропорта в течение получаса до запуска промышленных дизельных генераторов, которые тоже имеются в Кольцово.

Если перевести мощность бесперебойников в энергоемкость обычных LED-телевизоров, то обновленная система резервирования аэропорта способна поддерживать работу 37,5 тыс. таких устройств.

Фото: Борис Ярков

В Первоуральске произошел взрыв газа в жилом доме

В Первоуральске произошел взрыв бытового газа в жилом доме.

Взрыв с последующим возгоранием произошел в одной из квартир четырехэтажки по улице Ильича. Огонь охватил три квартиры. Пожарные спасли двух человек, еще пять жильцов эвакуировались самостоятельно. Предварительно, пострадал один человек, сообщили в МЧС.

На месте ЧП работают 52 человека личного состава и 17 единиц спецтехники. Открытое горение на площади 35 кв м удалось потушить силами спасателей.

Хозяйку квартиры и двух ее соседок госпитализировали, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. По его словам, взрыв произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.

Губернатор Денис Паслер поручил всем оперативным службам ликвидировать последствия и оказать необходимую помощь пострадавшим. Сейчас оценивается необходимость и готовится пункт временного размещения.

Фото: МЧС

Названы самые популярные у свердловчан даты свадеб в 2026 году

В управление ЗАГС Свердловской области назвали самые популярные даты свадеб в 2026 году.

Молодожены стараются выбрать красивые зеркальные даты для праздничной церемонии. Больше всего заявлений подано на 26.01.26, 06.06.26, 26.06.26 и 08.08.26. Общее число заявлений на регистрацию брака по данным на конец 2025 года превысило 6,5 тыс.

«Самыми популярными местами для регистрации брака по-прежнему остаются отделы ЗАГС. Традиционно больше всего заявлений на регистрацию брака пары подают во Дворец бракосочетаний Екатеринбурга. Помимо этого, официально зарегистрировать брак в Свердловской области можно и на других интересных площадках», - рассказала замначальника управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова.

Напомним, что с прошлого года связать себя узами брака можно на стадионе «Екатеринбург Арена», а также в культурно-просветительском центре «Царский», где торжественные церемонии бракосочетания могут быть проведены в один день с обрядом венчания.

В свою очередь в Верхней Пышме зарегистрировать брак можно в Музейном комплексе военной и гражданской техники, на туристическом ретропоезде «Уральский экспресс» и в парке культуры и отдыха «Манин парк».

В летний период зарегистрировать брак можно у стелы Европа-Азия или на Пристани Гари в Гаринском районе.

По итогам прошедшего года в отделах ЗАГС региона уральцы заключили около 29 тыс. браков.

Фото: Борис Ярков

За год на Среднем Урале отремонтировано 258 км дорог

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году на Среднем Урале отремонтировано 258 км дорог.

В число наиболее значимых проектов вошел ремонт семи участков Серовского тракта общей протяженностью свыше 50 км; реконструкция 35 км автодороги Сысерть - Часовая и капремонт моста на этом направлении; полная реконструкция четырех мостов через реки Татарка, Ржавец, Поломка и Тегень.

Также в прошедшем году был выполнен ремонт участка автодороги Серов - Сосьва - Гари с 33 по 49 км, капремонт двух участков автодороги Артемовский - Зайково с укладкой 133,9 тыс. кв м покрытия; ремонт участка автодороги Полевской - Мраморское; ремонт участков автодороги Каменск‑Уральский - Рыбинское - Горный.

По сравнению с предыдущим дорожным сезоном в Свердловской области было обновлено почти в полтора раза больше дорог.

«В 2026 году в таком же темпе продолжим модернизацию дорожной сети, чтобы повышать безопасность и улучшать сообщение между населенными пунктами Свердловской области», - отметил губернатор Денис Паслер.

Фото: Борис Ярков

В январе Екатеринбург накроют три магнитные бури

В январе уральскую столицу накроют три магнитные бури.

Первая ожидается в Екатеринбурге 20 января, следующие - 26 и 27 января. Это будут слабые магнитные бури, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Напомним, геомагнитные бури могут вызывать ухудшение сна, раздражительность и головные боли. В периоды их активности нужно воздержаться от физических и эмоциональных нагрузок, больше пить воды, людям с хроническими заболеваниями необходимо приготовить лекарства.

Что изменится в жизни россиян в январе

В первый месяц 2026 года россиян ждет целый ряд изменений, касающихся разных сфер жизни. Ниже рассмотрим основные из них.

Индексация пенсий

С 1 января, после индексации на 7,6%, средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров превысит 27 тыс. рублей (+1,9 тыс.).

Следующее повышение будет с 1 апреля, когда выплаты увеличат на 6,8%. С 1 октября проиндексируют военные пенсии и пенсии бывших сотрудников силовых структур.

Повышение НДС

С первого дня года базовая ставка повышается с 20% до 22%. Льготная ставка в 10% сохраняется для социально значимых товаров (продуктов питания, лекарств, медицинской продукции, товаров для детей и др.)

Семейная налоговая выплата

С этого года в России вводится семейная налоговая выплата. На нее смогут претендовать семьи, в которых средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше 1,5 прожиточных минимумов в регионе. В этом случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%.

Размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов и будет для каждой семьи индивидуален. Предельная сумма дохода для получения выплаты будет зависеть от региона проживания семьи.

Чтобы получить семейную налоговую выплату, необходимо подать заявление с 1 июня по 1 октября через портал «Госуслуги» или обратиться в клиентскую службу Соцфонда. Выплаты будут перечислять на счет заявителя, а плата за услуги по операциям с направленными на выплату средствами взиматься не будет. Семейную налоговую выплату не будут списывать за долги. Право на получение других выплат и льгот у семей также сохраняется.

Заселение в гостиницы

С 2026-го российские гостиницы переходят на новые правила заселения. Теперь гости смогут зарегистрироваться по водительским правам и без потерь отменить бронь за день до заезда.

По новым правилам гостиницы обязаны ждать постояльца сутки - с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день. Отменить бронирование до окончания этого срока они не смогут. Раньше отелям разрешалось осуществлять «негарантированное бронирование», при котором турист должен был заехать до определенного часа, иначе бронь сгорала.

Кроме того, если турист отказался от размещения в гостинице до дня заезда, ему будет возвращена оплата в полном размере. В случае если гость сообщил об отмене бронирования поздно или приехал в отель с опозданием или вовсе не появился, с него взимается плата за номер в размере не более чем за сутки.

Новые дорожные знаки

С 1 января в России вводится более 60 новых дорожных знаков и табличек, которые призваны регулировать движение средств индивидуальной мобильности, повышать безопасность пешеходов, учитывать экологические аспекты и организовывать движение в сложной городской среде.

Появятся новые пиктограммы для знака «Платная парковка»: «оплата через приложение», «SMS» и другие, которые будут считаться отдельными графическими символами; знак «Стоп-линия» для мест, где невозможно нанести горизонтальную разметку; знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» для повышения комфорта и снижения износа автомобилей; табличка «Глухие пешеходы».

Автопродление прав

С 1 января перестало действовать автоматическое продление водительских удостоверений. Это касалось прав, которые истекали в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года. Теперь они больше не будут считаться действительными, а замена будет происходить по стандартной схеме - раз в 10 лет.

Водительские удостоверения старого образца теперь стоят 4 тыс. руб. (вместо 2 тыс.), нового - 6 тыс. (вместо 3 тыс.).

МРОТ и прожиточный минимум

Прожиточный минимум на душу населения теперь составляет 18 939 рублей. Для граждан трудоспособного возраста - 20 644 рубля, для детей - 18 371, пенсионеров - 16 288.

Минимальный размер оплаты труда теперь составляет 27 093 рубля.

Участники СВО

С января вступает в силу закон, продлевающий на год право мобилизованных и участников специальной военной операции на кредитные каникулы.

Мобилизованные, контрактники, добровольцы и другие участники СВО, а также члены их семей могут потребовать у кредитора приостановления исполнения их обязательств по кредитам, которые были оформлены до мобилизации, заключения контракта, участия в СВО.

Для всех также предусмотрено продление кредитных каникул на время нахождения в госпиталях и других медицинских учреждениях в случае ранения или болезни.

Кроме того, появится отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников СВО на сумму до 350 тыс. рублей. Его заключают для предпринимательской деятельности и без оценки среднедушевого дохода. Единовременную выплату можно потратить на обучение или повышение квалификации.

Ветераны СВО также смогут приезжать на лечение в реабилитационные центры Социального фонда России вместе с сопровождающими за счет государства.

Тарифы ЖКХ

С 1 января во всех регионах тарифы ЖКХ увеличиваются на 1,7%. Основная же индексация запланирована на октябрь: от 8% до 23,7% в зависимости от региона.

Ипотека

С января банки станут строже к потенциальным заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки. Для ипотеки на индивидуальное жилищное строительство и кредитов под залог жилья таких может быть не более 20% и 15% от общего объема одобренных кредитов соответственно.

Заемщикам с ПДН выше 50% разрешается получать до 20% от общего объема кредитов под залог недвижимости.

Воинский призыв

С 1 января призыв в армию становится круглогодичным. Призывника могут в любое время пригласить на медосвидетельствование, заседание призывной комиссии.

Лица, подлежащие призыву, обязаны сообщать в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, обо всех выездах на срок более 3 месяцев с места жительства или места пребывания.

Образование

С этого года учащиеся 9-х классов, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, получают право на бесплатное профессиональное обучение.

Региональные власти определят перечень профессий и организаций для учебы и окажут таким ученикам поддержку. Учащиеся получат как аттестат об образовании, так и документ о квалификации.

Матери-героини

С начала года новые соцгарантии полагаются россиянкам, удостоенным звания «Мать-героиня». Теперь они вправе бесплатно получать лекарства по рецептам из государственных и муниципальных медучреждений; раз в год получать путевку в санаторий вне очереди; не платить за жилье и ЖКУ, не делать взносы на капремонт; не оплачивать сигнализацию вневедомственной охраны и домашний телефон.

Кроме того, они бесплатно могут получить земельный участок в городской или сельской местности, а также бесплатно пользоваться общественным транспортом и раз в год бесплатно ездить в двухместном купе, каюте первого класса, на самолете или междугороднем автобусе.

Помимо этого, они вправе бесплатно проходить в бизнес-залы и бесплатно получить профессиональное образование.

Часть льгот можно заменить на ежемесячную денежную выплату, размер которой составит 72,4 тыс. рублей и будет ежегодно индексироваться. Также матерям-героиням положена выплата в размере 415% социальной пенсии.

Самозанятые

С начала этого месяца начинается эксперимент по оформлению больничных для самозанятых. Для этого до 30 сентября 2027 года самозанятым нужно добровольно зарегистрироваться в Соцфонде и платить ежемесячные взносы. Получать пособие по листу нетрудоспособности самозанятый сможет спустя полгода. Точный размер выплаты рассчитают, исходя из стажа и периода уплаты взносов.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года.

Акцизы

С начала 2026 года повышаются акцизы на сигареты. Минимальная розничная цена за одну пачку вырастет с 135 до 153 рублей.

В свою очередь алкогольные напитки вырастут в цене с 740 до 824 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре. Также произойдет увеличение ставок на сидр, пуаре, медовуху, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, - с 30 до 33 рублей за 1 литр.

Ставка акциза на вино вырастет на 31% (с 113 до 148 рублей за 1 литр), на игристые вина - на 8,9% (до 160 рублей за литр), на плодовые вина и винные напитки - на 11,5% (до 165 рублей за литр)

Минимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 л вырастет с 349 до 409 рублей.

Техосмотр

Стоимость технического осмотра (ТО) транспортных средств вырастет в среднем на 9,7%. Дороже всего услуга будет стоить на Чукотке (5,4 тыс. рублей) и в Санкт-Петербурге (2 тыс.). Наименьшие тарифы установлены в Волгоградской и Новгородской областях (1,07 тысячи рублей).

В основной части регионов техосмотр подорожает до 1,2 тыс. рублей.

Фото: Борис Ярков