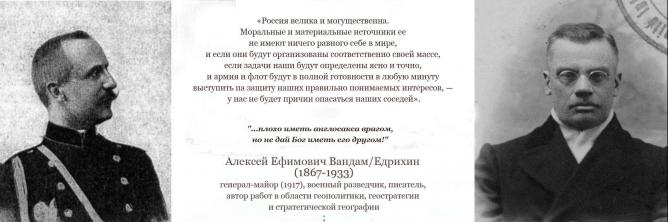

Сегодня, 17 марта (по старому стилю) 151 год назад родился основоположник российской геополитической мысли генерал-майор Алексей Ефимович Вандам (Едрихин).

«Главным противником англосаксов на пути к мировому господству является русский народ» - констатировал Вандам (Едрихин) в своей работе 1912 года «Наше положение». Прошло более сотни лет, но ситуация, как видно из актуальной политической и геополитической повестки, не изменилась.

Природу англосаксов Алексей Ефимович познал на практике, воюя с британцами в Англо-бурскую войну в конце XIX в.- начале XX в. в Южной Африке.

Предлагаем вниманию читателей статью Миронова А.А., посвященную жизни и деятельности одного из великих сынов России (опубликованную на сайте Центра стратегических оценок и прогнозов).

Благодаря усилиям отечественных исследователей в последние годы одно за другим стали открываться незаслуженно забытые имена и судьбы первых русских геополитиков. На рубеже XIX - XX веков они сосредоточили усилия на исследовании стратегически важных для российской внешней политики направлений, перспективы её развития и главных геополитических противников России.

Это были не просто ростки, а настоящий расцвет русской геополитической мысли, который стал важным фундаментом для дальнейших исследований. Среди основоположников выделяется имя современника Андрея Евгеньевича Снесарева (см. про Снесарева А.Е. в «Повестке дня») генерал-майора Алексея Ефимовича Вандама (Едрихина). В начале двадцатого века он предвидел очередную большую затяжную общеевропейскую войну и предсказал последующее за ней противостояние России и западных держав, как двух мировых центров сил, что и случилось.

Алексей Ефимович Вандам /Едрихин (17 марта 1867, Минская губерния — 16 сентября (на памятнике указана дата: 6 сентября) 1933, Таллин) — генерал-майор (1917), военный разведчик, писатель, автор работ в области геополитики, геостратегии и стратегической географии. Награждён орденами Св. Анны 3-й степени, Св. Владимира 3-й степени с мечами, Св. Георгия 4-й степени, а также медалью "За спасение погибающих" для ношения на груди на Владимирской ленте.

Казалось бы, предсказание большой войны в начале двадцатого века не выглядит особенно оригинальным. Можно вспомнить слова Л.Н. Толстого в его философских отступлениях в «Войне и мире»: «Об исходе каждого совершающегося события всегда бывает так много предположений, что, чем бы оно ни кончилось, всегда найдутся люди, которые скажут: «Я тогда еще сказал, что это так будет», забывая совсем, что в числе бесчисленных предположений были делаемы и совершенно противоположные». Но прогноз Алексея Ефимовича был многоступенчатым и касался сразу нескольких событий подряд. Не менее важно и то, что за этими словами стоял серьёзный политический, историко-географический анализ сил и стратегических целей крупнейших мировых держав.

Биография этого уникального человека привлекает внимание сразу в нескольких своих аспектах: офицера, разведчика, геополитического исследователя, писателя-публициста, переводчика иностранных трудов в области философии, геополитики и как пример стремления быть полезным своей стране. Все эти его качества венчает глубокий и объективный взгляд на политическую действительность современной ему России. Это сказывается как на особом звучании его исследований, так и его судьбе военного деятеля – будучи генерал-майором, Алексей Ефимович был приглашен на должность одного из руководителей Северо-западным белым движением.

Штаб Северо-Западной армии (Белой армии) генерала Н. Юденича. Источник: https://politikus.ru/articles/77524-zaschita-vandama.html

По-видимому, осознавая бесперспективность и бессмысленность борьбы в братоубийственной войне на фоне всеохватывающего тяжелого кризиса страны, генерал Вандам, блестяще образованный офицер, герой Первой мировой войны, до этого момента необычайно деятельный и неизменно добивающийся успехов в своих начинаниях, отказался от активного участия в гражданской войне. По своему желанию он оставил должность сначала главнокомандующего добровольческим Псковским корпусом, а годом позже также отбыл в командировку (а фактически – в отставку) с полученной летом 1919 года должности начальника штаба Северо-западной белой армии.

Из его видения ситуации свершающиеся события происходили самым естественным образом, а неизбежность будущего столкновения с западными державами казалась очевидной как в гармоничной связи с первым утверждением, так и вне зависимости от него. Описание уходящего в глубь столетий движения народов, повлиявшее на становление современных государств, держав, империй и их интересов подобно такому же увлекательному рассказу о нём, которое мы позже прочитаем у Л.Н. Гумилёва в его трудах («От Руси до России. Очерки этнической истории», «Этногенез и биосфера Земли» и др.).

У обоих авторов одним из основных источников переселения народов является «Великая степь». Таким образом, актуализируется важный этно-исторический фактор геостратегии мировых держав. Покорение Сибири и движение русских первопроходцев к Тихому океану и бассейну Амура представляет собой цепь захватывающих рассказов со своими героями и антигероями. Красной нитью проходит мысль о стремлении и необходимости нашей цивилизации вырваться к тёплым морям и плодородным территориям, так как «Несмотря на большие размеры своей территории, русский народ, по сравнению с другими народами белой расы, находится в наименее благоприятных для жизни условиях. <…> своим географическим положением Русский народ обречен на замкнутое, бедное, а вследствие этого и неудовлетворенное существование» - пишет Вандам («Наше положение», 1912). Сохранению такого положения, по словам Вандама, способствовали и продолжают способствовать «англосаксы» – Великобритания и США, как ведущие западные морские державы. В их же интересах сталкивать нас с европейскими государствами, истощая наши силы в войнах. Так произошло в эпоху Французской революции и наполеоновских войн. К этому, по его словам, ведёт Англия и теперь, провоцируя новую большую войну (это было сказано за два года до Первой мировой войны). Вандам учитывал и внутренний фактор – поддержку западными государствами революционного движения в России.

Научно-творческое наследие Алексея Ефимовича при своём относительно небольшом общем объёме способно стать источником для большого количества исследований. Отдельного внимания заслуживает публицистика Вандама. Кажется счастливым случаем то, что жизнь наградила его талантом излагать свои мысли в лёгкой, увлекательной и доступной широкому кругу читателей форме. Серьёзные геополитические работы читаются на одном дыхании, а «Письма о Трансваале» (об Англо-Бурской войне 1899-1902 гг.) и вовсе подобны путевым заметкам. Но от обыкновенного увлекательного повествования «Письма» отличает то, что в них был заключен, по сути, разведывательный отчет о крае. В боевых действиях Алексей Ефимович участвовал на стороне буров против англичан. В своих трудах он последовательно проводил мысль о том, что именно Англия является главным противником России во внешней политике, более того, её деятельность по отношению к русской цивилизации несёт угрозу её существованию.

Мысли Вандама-геополитика сегодня, наконец, обретают «второе признание», восстанавливая оборванную нить преемственности русской геополитической школы. Это происходит и благодаря переизданию его книг (даже в аудиоформате) и благодаря новым исследованиям его биографии и работ. Первое же признание они получили сразу после издания в 1912 и 13-х годах его книг «Наше положение» и «Величайшее из искусств. Обзор современного международного положения при свете высшей стратегии». Это были отклики в периодике и внимание узкого круга военных специалистов: книга Вандама «Наше положение» «Циркуляром Морского учебного комитета №112 от 20 апреля 1913 г. была «рекомендована для приобретения в офицерские библиотеки» [Образцов И. «Забытое имя», 2002. С. 19], а книга «Величайшее из искусств» частично была переиздана в 1916 году в Германии на немецком языке, что свидетельствует о высоком интересе к его трудам заграничных специалистов.

То, что в наши дни имя Вандама неожиданно выступило из безвестности, символично. Так же стремительно появился он и в вершинах военных кругов, и в плеяде русских мыслителей начала века. Поистине удивительной кажется его судьба. Алексей Ефимович родился в 1867 году в Минской губернии в солдатской семье. Первоначально носил фамилию Едрихин. В 17 лет поступил вольноопределяющимся в 120-й пехотный Серпуховской полк. С этого момента начинается его уникальная для той эпохи военная карьера. Многие её штрихи свидетельствуют о незаурядном характере, целеустремленности и высоких морально-личностных качествах Алексея Ефимовича.

Происхождение и низкое образование (менее четырёх классов), на первый взгляд, оставляли ему крайне малую возможность получить офицерский чин, тем более в мирное время. После двух лет службы он поступает в Виленское юнкерское училище, которое так же не приносит ему офицерского звания из-за невысокой успеваемости (и, вероятно, по другим невыясненным обстоятельствам), и подпрапорщиком (что равно унтер-офицерской должности) Алексей Ефимович поступает на службу в 117-й пехотный Ярославский полк. Через два года здесь он всё-таки получает звание подпоручика. Последующий семилетний период его службы выделяется двумя яркими обстоятельствами: в 1892 году Едрихин награждён медалью «За спасение погибающих» (предположительно при пожаре или за спасение утопающих), в 1897 году он успешно поступает в Николаевскую академию Генерального штаба, что было трудным даже для высокообразованных офицеров из гвардии (необходимо было сдать 12 вступительных экзаменов, в том числе, два иностранных языка), а для простых армейских офицеров делом практически нереальным. Второе выдающееся обстоятельство заключается в том, что Алексей Ефимович, по всей видимости, смог добиться этого в своём положении не иначе как самообразованием исключительной усердности. Сегодня невозможно выяснить, был ли это семилетний отрезок упорного труда, начиная с его армейской службы после юнкерского училища или же мысль поступать в такое престижное заведение пришла молодому подпоручику позже, и этой невероятно трудной цели он смог достигнуть за более короткий срок.

В академии Едрихин учился успешно, однако вместо доступного ему последнего курса (право обучаться на нём также следовало заслужить успеваемостью) он просит откомандировать его в свой полк, и там подаёт новый рапорт об отправке в Южную Африку, чтобы следить за ходом англо-бурской войны. Это прошение Едрихина оперативно удовлетворяется, причем время его отсутствия зачитывается в срок службы с выплатой жалования. Исследователями его биографии отмечается, что эти привилегии свидетельствуют о том, что добровольный уход Алексея Ефимовича в полк не был неожиданностью для верховного командования, а спланированной миссией, которую он, возможно, и по своей инициативе вызвался осуществить.

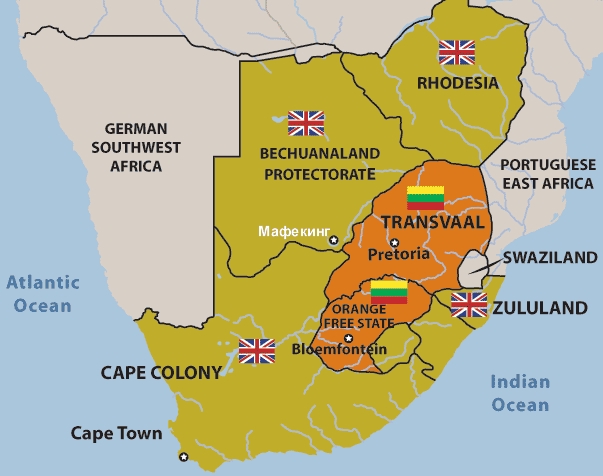

Трансвааль и Оранжевое Свободное государство в окружении британских «государств» на юге. Карта: http://www.internetwars.ru/Alexandr/BadenPoewel/Scout.htm

Маленьким, но гордым соперником британцев в конце XIX – начале XX веков стали Южно-Африканская Республика, более известная как Трансвааль («за [рекой] Ваалем»), и Оранжевое Свободное государство. Их основали буры (от нидерландского boeren — «крестьяне») — потомки голландских поселенцев, с XVII века живших на самом юге Африки в Капской колонии, название которой происходит от нидерландского Kaap de Goerde Hoop - «мыс Доброй Надежды». Однако в 1806 году её земли захватила Великобритания. Не желая жить при британской администрации, буры отправились на север, где основали свои государства. С тех пор и Трансвааль, и Оранжевая республика стали главным препятствием на пути реализации давней английской мечты — присоединения к империи всей Южной Африки. В 1870-х годах бурские государства стали ещё более привлекательны для прожорливого английского льва. Там нашли крупнейшие в мире месторождения золота и алмазов. Поскольку республики буров Оранжевое Свободное Государство и ЮАР (Трансвааль) сопротивлялись включению в Британскую империю, это привело к двум войнам, вошедшим в историю как Первая Англо-бурская война, или Трансваальская война (16.12.1880 — 23.03.1881) и Вторая Англо-бурская война (1899—1902) —война бурских республик — Южно-Африканской республики (Республики Трансвааль) и Оранжевого Свободного государства (Оранжевой Республики) против Британской империи. Источник: Вокруг света

В Республике Трансвааль и Оранжевой республике Едрихин пробыл с декабря 1899 по март 1900 года. За это время он изучил регион и принял участие в боевых действиях. С этого момента началось сотрудничество Алексея Ефимовича с крупным издателем Алексеем Сергеевичем Сувориным, который публиковал его заметки из Южной Африки на страницах популярной ежедневной (выходившей в то время уже два раза в день) газетой «Новое время». Где, к слову, публиковались и другие военные корреспонденты, например, Евгений Яковлевич Максимов – подполковник русской армии. Интересно, что у буров он за боевые заслуги получил звание фехтгенерала и командовал легионом добровольцев.

От 120.000 до 160.000 мирных жителей находились в лагерях, названных британцами «concentration camps» (концентрационных лагерях). Инициатор подобной античеловеческой практики - генерал Херберт Китченер, командовавший с 1900 года британскими войсками в бурской войне.

Это выдающийся факт в свете воспоминаний Едрихина: «…занять в армии буров выдающееся положение нелегко. Офицерские должности замещаются по выбору, и для иностранца, в особенности не знающего голландского языка, нужно сделать очень много, чтобы заслужить доверие и получить власть над самолюбивыми и не особенно склонными к подчинению бурами, из которых каждый считает себя совершенным воином» [Вандам, 1899]. Кроме того, в иллюстрированном приложении «Нового времени» регулярно выходили карикатуры на английских генералов и политиков.

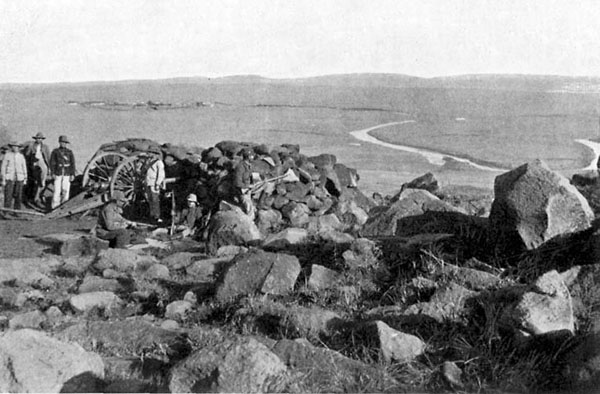

Буры на позициях у Коленсо. 15 декабря 1899 года их 6-тысячный отряд атаковал здесь 11-тысячную армию генерала Редверса Генри Буллера (Sir Redvers Henry Buller, 1839–1908). Буры захватили 11 орудий, которые англичане не успели развернуть. Английские потери составили 143 убитых и 756 раненых. Потери патриотов — 50 убитых и 50 раненых. Фото (Project Gutenberg license): With the Boer Forces

О Вандаме-публицисте мы можем судить по опубликованным в «Новом времени» «Письмам о Трансваале» – серии очерков. Их анализ показывает всю силу его журналистских и литературных способностей. Во-первых, это лёгкий повествовательный и описательный стиль. Действие у него органично переплетается с описанием, по-своему красочным и основательным, но не утомляющим читателя своей затянутостью, например: «Вы едете по железной дороге, версты следуют за верстами, но природа не меняется. Огромные, точно упавшие с неба скалы, одинокие, усыпанные камнями холмы с плоскими вершинами, называемые «столами», бесчисленные кучи черной земли, высотой около аршина, составляющие жилища муравьев, потом снова скалы, снова столы, снова муравейники… Никакое воспоминание, никакая легенда не оживляет монотонность пустыни».

Объединённые «Письма» имеют сюжет, который при этом отвечает четкой логике изложения. Он заслуживает отдельного внимания.

Сначала следуют заметки «На пути в Трансвааль». Их важной целью является показать срез настроений обществ в зависимости от расстояния до театра военных действий и других факторов и ситуации в ближних к войне колониях. Затем последовательно идут:

- географическое описание Трансвааля;

- рассказ о его коренных жителях – бурах и их сложных отношениях с уитлендерами (иноземцами, составляющими деловой слой). Характеризуются лидеры сторон; в середине этой смысловой части помещено описание богатых ресурсов Трансвааля, привлёкших к республике врагов;

- предыстория конфликта и приготовления к нему;

- начало кампании, её перспективы, в том числе, упущенные возможности;

- дальнейший ход кампании, действия сторон;

- партизанская война. Тактика буров и англичан.

Глядя на схематически построенное «оглавление», становится заметно, что это своего рода развернутая аналитическая записка, как будто предвосхитившая известное издание В. Плэтта «Информационная работа стратегической разведки» (см.: на рус.яз., издание 1958 г.). В ней заострялись идеи, многие из которых нашли воплощение ещё в записках Едрихина.

Вандам так пишет о ведении боя бурами: «Тактика буров развивалась совершенно самостоятельно, под влиянием исключительных условий. Привыкнув подкарауливать дичь, действовать из засады, буры и на войне предпочитают оборону атаке. При приближении неприятеля они прежде всего пытаются устроить ему ловушку. Для этого занимается весьма растянутая позиция, состоящая обыкновенно из ряда холмов. Занятая позиция сейчас же укрепляется траншеями, причём траншеи состоят не из одного бруствера, идущего непрерывной каменной стеной по наружному гребню вершины, а из нескольких десятков коротких (на 5–10 человек) валиков, высотой около одного аршина, раскинутых по всей вершине горы.

Буры были отличными стрелками. Именно тогда у англичан появилась пословица «Третий не прикуривает». В темноте, давая прикурить первому, выдаёшь своё местоположение, второму — даёшь возможность буру прицелиться, прикуриваешь сам — бур стреляет.

Занимаясь с самого детства охотой, буры были превосходными стрелками и неутомимыми наездниками. А. Н. Виноградский в книге «Англо-бурская война в Южной Африке» отмечал: жизнь в поле, постоянная борьба с дикими туземными племенами издавна выработали в бурах неоцененные для каждого солдата качества — перенесение тягостей и лишений похода, храбрость, хладнокровие, умение отлично ориентироваться в местности, в чем они очень напоминают наших казаков. Фото (Project Gutenberg license): With the Boer Forces

Наряду со строгим описанием и четкими характеристиками в «Письмах» есть образные сравнения: «Тропические лихорадки распространены не очень сильно, гораздо опаснее свирепствующая в Йоганнесбурге «золотая горячка», быстро убивающая в человеке те добрые качества, которыми люди вообще отличаются от англичан» [Вандам, 1899]. Подобные предложения наполнены явными и скрытыми смыслами, которые связывают события и действующих лиц между собой в цельную картину и единую смысловую конструкцию, описывающую связи уровней: «действия – события – участники – текст».

Цикл очерков, таким образом, становится «мобильным» жанром, способным трансформироваться как в единое целое, так и в отдельные части. Он имеет сюжетный потенциал, а при необходимости краткого материала – каждый отдельный очерк способен быть самостоятельной единицей. При этом в геополитической сфере наибольшим потенциалом раскрытия темы будет обладать именно связный цикл.

Предложения в очерках являются своеобразным внутренним «гипертекстом», который видим для внимательного читателя. Сеть из связанных друг с другом смыслов заметна и на фоне общего дискурса трудов Вандама. «Письма» – это универсальный текст, который даёт ту информацию, которая интересна тому или иному его читателю, военный ли это специалист, доброволец, путешественник или простой обыватель. Для каждого из них он имеет свою ценность.

Материалы Едрихина были подписаны псевдонимом А. Вандам. Точные причины выбора не установлены. Известно, что одним из видных героев англо-бурской войны в этой войне был командующий Йоханнесбургской конной полицией Ван Дамм. Вероятно, уважение к нему побудило Едрихина использовать это имя в качестве псевдонима, а через семь лет он официально сменит фамилию.

В сотрудничестве с Сувориным Алексей Ефимович выпустит также свои книги и проявит себя как переводчик иностранных трудов. Примечательно, что именно с участия в Англо-бурской войне молодой поручик получил свою первую известность и внимание широких кругов общества так же, как и в «другом лагере», бежав из плена, прославился первыми публикациями и выступлениями молодой лейтенант Уинстон Черчилль. Именно публицистика стала катализатором мыслей, возбудивших внимание к этой далёкой и по сей день малоизвестной войне в общественное мнении. Для отечественных же специалистов она должна была стать важным источником информации, которую предоставил один из пытливейших умов в военном деле.

Эти обстоятельства жизни и творчества поручика Едрихина иллюстрируют особую важность и высокий эффект от сотрудничества военного специалиста и издателя. Соединение стратегической мысли и силы слова. Именно благодаря этому сплаву идеи Алексея Ефимовича дошли до наших дней и разрушают мифы о том, что русская геополитическая школа гораздо младше и слабее западной. Это гармонирует и с другими его словами из «Писем» о русском народе: «Если, Бог даст, вернусь, я, насмотревшись за это время на здешние заграничные будни, с Божьей помощью постараюсь передать своим соотечественникам, что у нас вообще совсем не хуже, чем у других, что наша нравственность и вообще моральная сила очень высока, что физически мы богатыри, наше прославленное пьянство менее ужасно, чем у других народов, наша лень не так велика, как мы говорим, наше невежество вещь поправимая при нашем здравом рассудке. Наша конфузливость и самоумаление перед иностранцами не имеют никаких оснований». В одной этой фразе заключен и предельно сконцентрированный, «упакованный» в словах, сравнительный социальный анализ наблюдаемых фактов.

В России, чье общество симпатизировало бурам, бесстрашно противостоящим всемогущей Британии, была очень популярна песня «Трансвааль, Трансвааль, страна моя…». Грампластинка Pathe 27921 «Трансвааль». Исполняет русский хор Василия Варшавского

Французская почтовая открытка «За буров!» конца XIX в. Слева — портрет президента Трансвааля Пауля Крюгера. Под портретом Николая II написано по-французски: espérance — надежда. Источник: http://www.vilavi.ru/pes/transvaal/transvaal.shtml

Кроме событий, касающихся только Трансвааля, здесь затронуты и темы, как вместилища смыслов более длительного временного порядка, уходящие корнями в сформировавшиеся стереотипы, для изменения которых потребовалась бы куда более колоссальная и системная работа, чем та, которую способна проделать публицистика, но и без которой она была бы невозможна.

И вместе с тем подлинной трагедией стало то, что труды Вандама при их популярности в военных кругах [ Рутыч Н.Н. Белый фронт генерала Юденича: Биографии чинов Северо-Западной армии, 2002. С. 150] не были должным образом услышаны руководством страны, учитывая то, что они всегда предшествовали событиям, от возникновения которых они настойчиво предостерегали. Это происходило несмотря на то, что эти же самые труды повлияли на прижизненное признание заслуг Алексея Ефимовича. Так, по возвращению в Россию уже через неделю Едрихина пригласил к себе Военный министр А.Н. Куропаткин. А днём раньше он получает очередное звание штабс-капитана.

Дальнейшая военная карьера Едрихина складывалась также стремительно, как и её начало. Снова уйдя в запас в 1901 году, он в 1903 году отправляется помощником военного агента в Китае, где находится, предположительно, несколько лет. Большая разница в датах объясняется очередным пробелом в его биографии. В эти годы Едрихин, вероятно, занимался самообразованием и подготовкой к новым заданиям. В 1906 году он был, наконец, причислен к Генеральному штабу. В чине подполковника в 1910 году Алексей Ефимович, теперь уже «всемилостивейше именуемый» Вандамом, снова ушел в запас. На этот раз его побудила к этому, вероятно, литературная деятельность, так как в 1912 и 1913 году выходят две его книги «Наше положение» и «Величайшее из искусств». Не исключено, что уход в запас снова был связан с разведывательной службой, так как Вандам и ранее занимался литературой – переводил книги из сферы своих интересов для издательства Суворина, в частности Э. Демолена «Аристократическая раса» (в 1906 году), Э. Райха «Современная Германия» (в 1908 году), оставаясь при этом на действительной службе.

До начала Первой мировой войны Вандам снова поступил на службу при штабе армейского корпуса. В 1914 получает чин полковника. С конца 1915 года командует полком. И в той и в другой должности участвует в боевых действиях и неоднократно отмечен наградами за особые заслуги, проявляет себя как решительный и умелый боевой командир, в том числе и в столкновениях с элитными немецкими частями. В 1917 году, уже после Февральской революции получает чин генерал-майора и состоит при начальнике Генерального штаба, но затем следует развал армии и Вандам уезжает в Ревель (современный Таллин).

Участие в белом движении было закономерно для Вандама, враждебно относящегося к революционерам. Их он считал «политическим резервом», который планомерно подготавливали западные державы для воздействия на Россию изнутри, который в нужный момент совместно с ударами извне поможет её разрушить (что опять-таки оказалось печальной правдой). Это мнение наряду с его геополитическими исследованиями было результатом исторического анализа и событийного, по сути, прообраза ивент-анализа. В частности, Вандам сопоставляет время и место возникновения революционных восстаний 1905 года с событиями Русско-японской войны 1904-1905 годов, совместно с субъектным анализом делая выводы о целях и инициаторах движения.

Служба Алексея Ефимовича на руководящих постах в белой армии сделала невозможным его пребывание в России после её поражения. Символично, что до конца жизни он так и остался жить в Ревеле, как будто бы стремясь быть ближе к Родине. И не может не привлекать внимание, что всегда деятельный Вандам вплоть до своей смерти в 1933 году оставил активные дела, хотя и состоял членом белоэмигрантских организаций.

А.Е. Вандам в Таллинне, 1920 г.

Справедливо может возникнуть вопрос: где же тот полезный урок истории в этой счастливой и вместе с тем драматической судьбе этого человека, который может стать хорошим дополнением к его научному и творческому наследию? Как бы нам, скажем так, не просмотреть сегодня или в будущем другого такого Едрихина-Вандама среди информационного океана с его множеством «пророков» и «лжепророков»? Мы имеем в виду, в первую очередь, «свободных агентов», так как есть вера в то, что умные головы, состоящие на службе у государства, уже находятся под его опекой. Это непростой вопрос даже для специалистов, но есть, по крайней мере, один аспект, который поможет на него ответить.

Главный методологический признак хорошего прогноза, как обязательный признак «хорошего тона», который мы видим и в публицистике Вандама, и который хотелось бы видеть в любых подобных работах – это всесторонний подход к оценке событий, о чем бы и в каком бы случае ни шла речь. Обязательная связь времен при их описании, ибо история, как говорится, не схваченное в застывшем виде «прошлое настоящее». Структурирование события. Равный акцент на лидерах исторических событий и на участвующих в нём массах. Стремление к объективности. Здоровый оптимизм. Поиск корней общих и частных. Переход от корней к текущим событиям. И оценка тактики, как дань настоящему моменту. Вот что можно извлечь из публикаций Алексея Ефимовича. Этот на первый взгляд тривиальный набор актуален тем, что применять его нужно повсеместно, когда речь идёт о каналах массовой информации и обращения к умам читателей. Это, по нашему мнению, одна из таких же важных составляющих патриотизма, как и любовь к Родине.

Миронов А.А., Центр стратегических оценок и прогнозов

1 сентября в Березовском торжественно открыли новую школу (фото)

1 сентября в Березовском состоялось торжественное открытие школы №45. В праздничном мероприятии приняли участие врио губернатора Денис Паслер и представители горадминистрации.

Торжественная линейка во дворе новой школы собрала учащихся 1-8 классов, педагогов и родителей. Четырехэтажное здание, площадью 19 тыс. кв м, рассчитано на 825 учеников.

Помимо Березовского 1 сентября новые школы открылись также в Краснотурьинске и поселке Пышма. В общей сложности в Свердловской области новый учебный год начали 564 тыс. школьников и 127 тыс. студентов среднего профессионального образования.

«Мы делаем все, чтобы наши образовательные учреждения становились более комфортными для работы и учебы. Благодарю педагогическое сообщество Свердловской области за ежедневный кропотливый труд и увлеченность делом. За активную работу с семьями и сохранение традиционных ценностей», - сказал Денис Паслер.

Фото: Борис Ярков

В России запретили продавать землю отдельно от дачи

С 1 сентября в России вступает в силу запрет на продажу садовых и огородных участков отдельно от расположенных на них домов.

Согласно документу, собственникам садовых и огородных участков запрещается отчуждать их отдельно от находящихся там жилых и садовых домов, хозяйственных построек и гаражей.

Также запрещено создавать территории садоводства и огородничества на сельхозугодьях, а также на землях населенных пунктов в границах территориальных зон, где не допускается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.

Фото: Борис Ярков

Банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за мошенников

Российские банки перед выдачей наличных теперь обязаны провести проверку на мошеннические признаки.

Согласно закону, вступившему в силу 1 сентября, банкам разрешено устанавливать лимит на снятие наличных через банкомат в размере не более 50 тыс. рублей в сутки, если операция покажется им подозрительной.

Перед выдачей наличных через банкомат кредитная организация обязана проверить, не совершается ли операция под влиянием мошенников, используя специальный перечень признаков подозрительных транзакций, опубликованный Банком России.

Отмечается, что проверку проводит банк, выпустивший карту клиента.

Фото: Борис Ярков

«Золотое яблоко» откроет завод по выпуску косметики в России

Уральская компания «Золотое яблоко» объявила о планах по открытию завода по выпуску уходовой косметики в России.

Как сообщили в пресс-службе компании, сейчас ведутся переговоры с несколькими заводами в Свердловской и Московской областях. Инвестиции в проект могут достичь 4 млрд. рублей.

На новом заводе будет выпускаться косметика под собственной торговой маркой FOR ME и на условиях контрактного производства для независимых российских брендов. Выход на производственные мощности запланирован на период 2027-2030 годов.

Добавим, что сейчас бизнес «Золотого яблока» уже представлен в Казахстане, Беларуси, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Фото: соцсети «Золотого яблока»

Мошенники стали обещать подросткам деньги за прослушивание музыки

Мошенники придумали новую схему с вовлечением в нее подростков.

Как рассказала РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова, злоумышленники обещают несовершеннолетним до 1 тыс. рублей в день за прослушивание музыки. Но перед этим им необходимо оплатить некий взнос.

На деле же все это работает как финансовая пирамида. Когда подростки соглашаются, выясняется, что за музыку почти ничего не платят, а основной доход все получают от перепродажи доступа к «проекту» другим людям.

«При выборе легенды мошенники затронули две слабости наших подростков: музыка и легкие деньги. Ведь как приятно просто слушать музыку и еще получать за это деньги, но бесплатный сыр только в мышеловке», - подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что мошенники стали подделывать чаты в WhatsApp.

Фото: Борис Ярков

Обратные авиабилеты опоздавших пассажиров больше не будут «сгорать»

С 1 сентября пассажиры, опоздавшие на самолет, но прибывшие в аэропорт, имеют право воспользоваться обратным билетом, если летят по проездному документу «туда-обратно».

С сегодняшнего дня вступает в силу приказ Минтранса РФ, согласно которому, пассажир, опоздавший на рейс, но прибывший в аэропорт отправления, имеет право воспользоваться обратным билетом.

Раньше билет в обратном направлении в случае неявки человека на первый рейс автоматически «сгорал», и авиакомпания могла продать освободившееся кресло другому пассажиру.

Фото: Борис Ярков

Страны ШОС договорились об универсальном центре для борьбы с вызовами

Страны ШОС подписали соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности стран ШОС и соглашение об Антинаркотическом центре ШОС.

Согласно итоговой декларации, размещенной на сайте объединения, члены объединения отметили предложение о создании Центра стратегических исследований в сфере безопасности. Там подчеркивается, что все страны ШОС поддерживают установление прочного мира и призывают общими усилиями противодействовать традиционным и новым вызовам в сфере безопасности.

Представители объединения выразили решимость продолжать общую борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также с незаконным оборотом наркотиков и другими видами транснациональной организованной преступности.

Фото: сайт ШОС

Полиция Екатеринбурга со стрельбой задержала пьяного нарушителя

В Екатеринбурге полиция применила табельное оружие для остановки пьяного бесправника.

Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, накануне вечером экипаж ДПС на 30 км ЕКАДа потребовал водителя автомобиля «Шевроле Ланос» остановиться для проверки документов. Но находившийся за рулем молодой человек проигнорировал законное требование об остановке и наоборот увеличил скорость.

«Инспекторы ДПС начали преследование и выбрав безопасный участок дороги, сотрудник полиции сначала сделал предупредительные выстрелы в воздух, но нарушитель продолжил попытку скрыться. Тогда уже по колесам иномарки было произведено несколько прицельных выстрелов. И лишь когда одна из пуль пробила колесо, гонщик остановился», - отметил полковник Горелых.

Нарушителем оказался 20-летний ранее не судимый житель Березовского, не имеющий водительского удостоверения. Освидетельствование на состояние опьянения показало 0,172 мг/л. Задержанный пояснил, что выпил 10 бутылок пива, после чего поехал кататься. Когда увидел наряд ГИБДД, испугался и попытался скрыться.

В отношении водителя-нарушителя сотрудники Госавтоинспекции составили административные материалы за невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции или об остановке транспортного средства, за отсутствие действующего полиса ОСАГО, за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также за непристегнутый ремень безопасности. Иномарка помещена на спецстоянку.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.

Фото с места ЧП предоставлено В.Н. Горелых

Россияне смогут отказаться от массовых звонков

С 1 сентября россияне получили возможности отказаться от массовых звонков через личный кабинет на сайте мобильного оператора или с помощью приложения.

Как передает РБК, данная возможность предусмотрена законом о защите граждан от телефонных и кибермошенников. Теперь все бизнес-звонки будут проходить с обязательной маркировкой.

Российские операторы связи, услугами которых пользуются организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать данные об инициаторе звонка, чтобы информация отображалась на экране телефона абонента.

При входящем вызове появится название компании или индивидуального предпринимателя либо их коммерческое обозначение, а также категория звонка, отражающая основной вид деятельности («банк», «реклама», «недвижимость», «связь» и др).

Фото: Борис Ярков

31 декабря в этом году будет выходным днем

31 декабря в этом году будет выходным днем.

Как сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, предстоящие новогодние праздники продлятся 12 дней - с 31 декабря по 11 января.

Это произойдет в связи с постановлением правительства, принятым в прошлом году - 5 января произошло совпадение с нерабочими праздничными днями и произошел перенос на 31 декабря.

Он также отметил, что согласно постановлению правительства, в следующем году выходные дни запланированы с 1 по 11 января включительно.

Фото: Борис Ярков