Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин дал интервью изданию «ФедералПресс», в котором рассказал о будущем замороженного исследования и «путинском большинстве», политтехнологах без денег и методичек, «кейсе Дианы Шурыгиной», эффективности Телеграмм-каналов и хайпе в политике

Константин Николаевич, на протяжении трех лет ваш фонд создавал «Рейтинг эффективности губернаторов». Вышло 14 выпусков, последний датирован 24 августа –за три недели до выборов в Госдуму. Вы ищите новый формат, перевели его в закрытый режим или решили отдать эту сферу на откуп коллегам по рынку?

То, что мы делаем в закрытом формате, точно делаем не в виде рейтинга. Для закрытых форматов используются более консервативные способы подачи информации. Что касается рейтинга: во-первых, после тех перемен [переход Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы и изменения в составе Администрации Президента] изменился подход к государственной оценке [деятельности губернаторов], а мы всегда стремились к тому, чтобы наш рейтинг в максимальной степени соответствовал критериям, которые применяются при государственной оценке эффективности работы глав регионов. Во-вторых, наш рейтинг — интегральный, но значительную часть оценки составляют данные социологического модуля. Дизайн анкеты «Фонда общественного мнения», поставщика данных, изменился. Мы размышляем: или менять методику — этого делать не хотелось бы — или искать способы получать социологическое данные такого же качества.

То есть вы продолжите публикацию рейтингов?

Мы взяли для себя паузу, чтобы определиться. В мае-июне решим, каким образом будем работать дальше по изучению эффективности работы губернаторов.

А какова судьба других проектов?

Мы заканчиваем работу над третьим выпуском исследования «Путинское большинство». Доклад будет посвящен не только структуре этого политического феномена и тому, как она видоизменяется. Мы сделаем проекцию на выборы исходя из текущих электоральных рейтингов, структуры путинского большинства — профессиональной, демографической, урбанистической. Один из главных выводов доклада — что путинское большинство молодеет. Среди устойчивых сторонников добавилось много молодежи, людей в возрасте до 23 лет. Их всегда было достаточно много, но сейчас, впервые за три года, что мы ведем исследование, зафиксирован рост.

Как изменилась ваша работа с приходом команды Сергея Кириенко?

Изменения конечно есть, но они носят не радикальный характер, а скорее технологический. Появились какие-то новые задачи, какие-то, наоборот, ушли из повестки. Это вполне нормально. Может быть я кого-то расстрою, но искать тут какие-то сенсации не стоит.

Не так давно широко обсуждалось влияние Telegram-каналов на социально-политическую ситуацию в стране. Как вы считаете, тема остается актуальной?

Существует мода. Если говорить о влиянии Telegram-каналов на электоральные процессы, то оно не такое масштабное, как утверждают некоторые исследователи. Как вокруг этого может быть построена федеральная или региональная кампания? Никак. Даже местные выборы не могу быть построены. Хайп есть, но не более того. Действительно, люди, которые не могут в силу разных причин высказать свои мысли, предположения в прессе или где-то еще используют для этого Telegram. Качество высказываемых мыслей, идей, инсайдов вызывает большие сомнения и очень неоднородно.

Как, в таком случае, в целом меняется роль интернета в электоральных процессах? Последние годы говорится о неизбежном наступлении «эры интернета» в этой сфере.

- Есть структура медиапотребления. Есть доказанная эффективность каждого из инструментов политической коммуникации. В ней 70 % принадлежат традиционным медиа, 30 % — интернету. Не стал бы рассматривать их раздельно, потому что если говорить о прессе, то сегодня практически все печатные издания имеют интернет-сайты и становятся его частью, телевизионный контент тоже достаточно серьезно представлен в сети. Происходит взаимопроникновение традиционных медиа и интернета.

Но можно ли говорить о росте влияния интернет-сегмента?

Не думаю, что произойдет стремительный рост. Безусловно, социальные медиа создают возможности для выстраивания новых способов политических коммуникаций, но это процесс не мгновенный. Надо четко понимать, что сегменты не живут отдельно, есть симбиоз: темы, которые поднимает ТВ получают развитие в интернете и наоборот. Было бы интересно изучать влияние интернет-сегмента на большие медиа и наоборот.

Какие примеры вы считаете показательными?

Кампанию Трампа называют кампанией в соцмедиа. Да, твиттер у штаба Дональда Трампа был калибровочным ресурсом кампании, но его контент, ссылки вели на репортажи и статьи газетах. Или знаменитый кейс Дианы Шурыгиной —мы видели, что сначала тема появилась у [пранкера, видеоблогера Николая] Соболева, потом ее взяли [ведущий «Пусть Говорят» Андрей] Малахов и все-все-все. Бывает наоборот: программа [Дмитрия Киселева на телеканале Россия1] «Вести недели». У нее есть и поклонники, хейтеры, а темы, которые поднимает Киселев, немедленно уходят в интернет. Поэтому нет «партии интернета» и «партии телевизора».

Но для большого количества граждан интернет-сервисы стали основным источником информации.

Источниками стали, но не факт, что «снятый» из интернета байт информации рождает доверие к ней. Тема, какому источнику медиапотребления люди больше доверяют, очень мало изучена. Количество просмотров или рейтинг не всегда становятся синонимами слова доверие. Формальные цифры не являются показателем эффективности того или иного способа коммуникации. Например, самое популярное сегодня — это развлекательный контент, и когда политика подстраивается под именно такой развлекательный контент, вы легко получаете хорошие цифры. Но не следует делать вывод, что этот контент будет мотивировать людей на те или иные политические действия.

Если говорить о политических действиях: насколько я знаю, ВЦИОМ представил Администрации Президента закрытое исследование, в котором сравнил настроения участников митингов 2012 года с настроениями тех, кто вышел 26 марта и нашел в них сходства. Считаете ли вы, что у молодежи были одинаковые цели?

Я не нашел схожих моментов. Хочу сказать, что в 2012 году среди молодежной аудитории участников протестных акций было не очень много. Среди тех, кто вышел 26 марта, их количество значительно увеличилось, причем оно увеличилось не только что счет старшего школьного возраста, но и за счет студентов. Но нужно понимать, что они были не основными участниками митингов.

Какой вывод дает ВЦИОМ по митингам?

Никакого особенного, кроме того, что было чуть большее количество молодых людей, чем обычно. Этому есть логическое объяснение. Я неоднократно говорил, что надо отличать реальную политику и моду. Многие примкнули к этим митингам ситуативно, не факт, что их внимание и дальше получится удерживать [на этой теме], потому что у организаторов митингов никакой молодежной программы и повестки не существует. Им просто ситуативно повезло с не очень разумными действиями отдельных чиновников. Ситуациями, когда школьников забирали с уроков, а потом учителя приводили им странные аргументы — что если ты не поддержишь «Единую Россию», то ты «пятая колонна». Это брянская история [полиция задержала на уроке ученика старших классов за создание страницы в соцсети с призывом выйти на митинг], случай в консерватории [студентам прочитали лекцию про «пятую колонну»; преподаватель позже уволилась]. И [Алексей] Навальный этими историями умело воспользовался, чтобы ситуативно повысить число участников акций.

Вы считаете, что в ином случае их было бы меньше?

В Москве обычный протестный актив — 5000 человек, они вышли бы и так по призыву Навального или лидеров несистемной оппозиции. Мы установили эту группу во время подготовки нашего доклада про протестную волну. Тогда мы сказали, что есть группа примерно в 10000 человек, из них половина политически активна, они готовы участвовать в акциях различного рода. В итоге к этим 5000 добавилось еще 5000 человек за счет того, что удалось создать хайп.

Сказалась ли тема доверия к выборам, которая стала основной для выступлений в 2012 году?

Сейчас такой проблемы нет, никто не спорит с результатами, проблема ушла. Кризис доверия был разрешен, были использованы методы технического контроля, каждый мог смотреть, как люди голосуют. И были результаты голосования, которые в целом отражали понимание россиян об их выборе, положении дел в стране, текущем status quo.

А вот проблема политического участия, безусловно, существует. Не только в России, но и в большом количестве стран. Пока не будет серьезных шагов и прорывов, которые позволили бы людям более удобно и комфортно для себя голосовать, эта проблема решена не будет ни на Западе, ни в России, ни в Азии, нигде. В некоторых странах, например, штрафуют за неучастие. И несмотря на хорошие показатели явки, это вызывает много нареканий. Это не наш путь. Речь должна идти скорее о построении комфортной для граждан электоральной среды - расширении временных рамок голосования - 2-3 дня, например, чтобы у человека была возможность не нарушая свои планы, свой ритм жизни участвовать в голосовании. Или задуматься о возможных форматах голосования удаленно - по почте или через Интернет.

В последнее время одним из самых эффективных способов вовлечения масс в выборный процесс называют референдум по местным проблемным темам — сносе хрущевок в Москве, передаче Исаакиевского собора РПЦ в Санкт-Петербурге, строительстве «Храма на воде» в Екатеринбурге.

Региональные референдумы проходили достаточно часто, и это всегда палка о двух концах. Если все параметры соблюдены — более 50 % избирателей пришли на участки и более 50% проголосовали за определенное решение — то он обратной силы не имеет, необходимо оформлять его на уровне регионального законодательства и исполнять.

То есть это рискованный инструмент?

Не сказал бы, чтобы рискованный.

Если говорить о выборах: не так давно «Медуза» опубликовала большое исследование, в нем политтехнологи и политконсультанты говорили о том, что работы нет, денег нет. Вы считаете, что перед большим избирательным циклом рынок перегрет?

Мне достаточно смешно было это читать. Если кто-то говорит, что сидят без заказов, не видят ни методичек, ни денег — так они их не видели ни 10, ни 5 лет назад. Поскольку мне часто приходилось бывать с другой стороны - со стороны заказчика, я могу сказать, что всегда ощущается дефицит специалистов по самым разным направлениям. Говорилось о том, что «Единая Россия» стала центром заказов. ЕР стала центром концентрации не только заказов, но и политтехнологов разных специализаций. От хорошей жизни? Когда я в 2005 году стал заместителем руководителя ЦИК «Единой России», у меня была задача подготовить партийные организации к выборам 2007 года. В ходе нескольких циклов региональных кампаний я понял, что нам не хватает людей, которые готовы сопровождать эту работу. Единственное, что мы могли сделать — начать форматирование исполкомов так, чтобы их сотрудники становились политическими менеджерами. Партия должна быть самостоятельной, в редких случаях привлекать кого-то на подряд, разве что юристов. Потому что в нужный момент сложно найти специалиста и не факт, что этот специалист сможет решить поставленные задачи.

Так или иначе, кто-то контракты получает, а кто-то нет. Слышал версию о «послушании» и «кормлении» как системе выстраивания отношений: сначала ты работаешь в интересах системы, потом получаешь заказ.

Не понимаю критериев «послушания» и «кормления». Есть профессиональная работа, которую делает специалист. Есть заказчики, есть исполнители: заказчик формулирует задачи, исполнители конкурируют, за право наилучшим образом эту работу сделать.

Близкие вам структуры получили заказ на сопровождение выборов в Пермском крае, вы подтверждаете это?

Фонд развития гражданского общества на протяжении всех лет своей деятельности постоянно работает с региональной проблематикой и с регионами. Это одно из наших направлений, причем достаточно важное. Тем более это актуально в начале большого избирательного цикла. Мы работаем и с Прикамьем, и некоторыми другими регионами. Где-то мы консультируем, где-то ведем только мониторинг ситуации. При этом хочу оговориться, что, по моему глубокому убеждению, основную часть кампании должны делать специалисты, которые живут и работают в регионе или по соседству. Я не считаю верным подход 90-х годов, когда люди приходили, делали избирательный проект, уходили. Итоги выборов — только один из этапов работы, поэтому задача добросовестных консультантов в том, чтобы сформировать работоспособную политическую машину, которая будет решать задачи в течение длительного времени.

Но практика рекомендаций по назначению политологов для ведения крупных кампаний есть?

- Это не практика рекомендаций, потому что за результаты кампаний отвечает в первую очередь кандидат. Это его ответственность перед Президентом и перед избирателями своего региона. Будущий губернатор должен быть не только технократом, управленцем, но и политическим лидером субъекта, который понимает, как работает политический инструментарий. Конечно, у центра могут быть замечания, касающиеся главным образом негативного контроля. Но в вопросе подбора специалистов и уж тем более политических менеджеров главное слово за кандидатами.

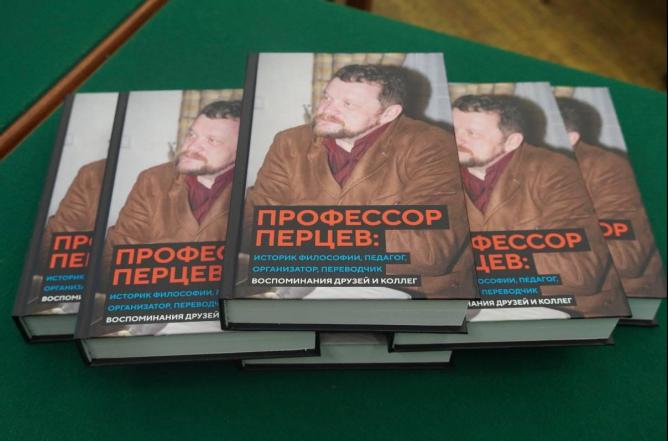

В УГИ УрФУ прошла презентация книги, посвященной Александру Перцеву

В Пресс-Центре Уральского федерального университета (УрФУ) состоялась презентация книги «Профессор Перцев: историк философии, педагог, организатор, переводчик. Воспоминания друзей и коллег».

Мероприятие было приурочено к годовщине кончины почетного профессора УрФУ, выдающегося организатора науки и образования доктора философских наук Александра Владимировича Перцева (06.08.1954 - 21.01.2025).

Александр Перцев занимал ключевые посты декана философского факультета УрГУ (1995-2011) и директора департамента философии УрФУ (2011-2014), был вице-президентом Российского философского общества и президентом Уральского философского общества, а также действительным членом (академиком) Российской академии естественных наук.

Он был непревзойденным знатоком и переводчиком немецкой философии, представившим российскому читателю работы Ф.Ницше, К.Ясперса, М.Хайдеггера, П.Слотердайка, Р.Гвардини и других мыслителей XIX-XXI веков. Под его руководством разработаны и внедрены новые научные специализации, защищены 1 докторская и 15 кандидатских диссертаций. Является автором 6 монографий и более 200 научных и учебно-методических работ по истории философии и истории социально-политических идей.

В сборнике представлены воспоминания его коллег, друзей и учеников, а также его избранные интервью, стихотворения, фотографии и архивные материалы, помогающие понять истоки его научных интересов и трудности, с которыми он сталкивался в философском переводе.

Инициаторы издания этой книги представили ее и зачитали некоторые фрагменты книги.

Фото предоставлено организаторами

Свердловские муниципалитеты получат 2,2 млрд на дорожную инфраструктуру

На улучшение дорожной инфраструктуры девяти свердловских муниципалитетов направят 2,2 млрд. рублей. Часть средств предусмотрена на реализацию проектов в течение трех лет.

В Серовском МО продолжится реконструкция ул. Короленко, где в прошлом году начался монтаж ливневой канализации и водопровода. На это предусмотрено 142,5 млн. рублей. В Верхней Пышме реконструируют ул. Обогатителей. На это выделено муниципалитету более 125 млн.

В Качканаре продолжатся работы по расширению дороги от ул. Набережной до перекрестка на лыжероллерную трассу «Звездочка». На это предусмотрено 81,8 млн.

Кроме того, в этом году дорожники капитально отремонтируют ул. Луговая и Советская в селе Криулино (Красноуфимский МО), ул. Горького и Свердлова в селе Шайдуриха (Невьянский МО), а также участок улицы Кунавина в Богдановиче.

Продолжится ремонт ул. Октябрьской в Краснотурьинске с заменой бордюров, обустройством тротуаров и ливневой канализации. Всего на капремонт этих дорог будет направлено более 860 млн.

Екатеринбург и Нижний Тагил в ближайшие три года получат почти 1 млрд. рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем для оптимизации городского трафика, повышения безопасности дорожного движения и увеличения сохранности дорожного полотна.

В общей сложности, на модернизацию дорог регионального и муниципального значения в этом году направят 40 млрд. рублей, включая средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: Борис Ярков

Масштабный капремонт школ проведут на Среднем Урале

В Свердловской области в этом году пройдет масштабный капремонт школ.

Как сообщил губернатор Денис Паслер, программа развивается по двум направлениям, благодаря поддержке федерального центра и областного бюджета. До конца января завершится отбор школ, которые войдут в новый региональный проект.

На капитальный ремонт 10 учреждений образования в областном бюджете предусмотрено 1,8 млрд. рублей.

«Также в этом году продолжим системную модернизацию инфраструктуры сферы образования с привлечением средств федерального бюджета. Капитальный ремонт запланирован в 13 объектах образования. В течение 2026 года будут отремонтированы школы: №17 и №11 в Сухом Логу, №13 в селе Черемисское в Режевском муниципальном округе, №3 в Красноуфимске и Дубская школа Ирбитского района. Кроме того, в этом году специалисты завершат работы в школе №4 в Верхнем Тагиле и двух корпусах школы №58 в Камышлове, в которых срок сдачи перенесён с прошлого года», - рассказал Денис Паслер.

Кроме того, капремонт двухлетнего цикла еще в пяти образовательных организациях будет закончен в следующем году: №13 в Ирбите, №5 в селе Николо-Павловское Горноуральского МО, №1 в Артемовском, №73 в Лесном, №3 Невьянского МО.

1 сентября откроются после ремонта три детсада: Центр развития ребенка в Красноуфимске, детский сад «Колосок» в селе Ницинское Слободо-Туринского района и детсад №12 в Камышлове.

Помимо этого, в День знаний работу начнут семь новых образовательных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Фото: Борис Ярков

В России может появиться госкомпания для строительства энергообъектов

Минэнерго РФ подготовило законопроект о создании госкомпании «Росэнергопроект».

Согласно опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документу, в число задач «Росэнергопроекта» войдет разработка и актуализация типовых технологических решений для генерирующих объектов, формирование отраслевого заказа в энергетике, а также контроль реализации инвестпроектов.

Отмечается, что новая структура должна содействовать развитию электроэнергетической инфраструктуры - от строительства до реконструкции объектов, предусмотренных документами перспективного развития отрасли.

Фото: Борис Ярков

Свердловская полиция задержала тагильского стрелка

Сотрудники отдела полиции №16 Нижнего Тагила установили личность и задержали местного жителя, устроившего ночью во дворе собственного дома стрельбу из пистолета.

Как рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, стрельба произошла на ул. Ломоносова. Подозреваемым оказался машинист РЖД, 1981года рождения. В его биографии уже имеется две судимости за причастность к незаконному обороту оружия и за нападение на представителя органов власти. Тогда он отделался условным сроком и штрафом.

«Ствол, из которого палил тагильчанин полиция обнаружила и изъяла в жилище его тещи. Это шумовой пистолет «Бульдог». Причиной ночного «салюта», стала, якобы, ссора с женой, учинившей скандал из-за того, что супруг потратил деньги на пиццу», - сообщил полковник Горелых.

В настоящее время задержанный доставлен для разбирательства и принятия процессуального решения в дежурную часть территориального ОВД.

Фото предоставлено В.Н. Горелых.

Свердловская область заняла второе место в рейтинге событийного потенциала регионов

Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C подвел итоги рейтинга событийного потенциала регионов России за 2025 год.

Свердловская область в двенадцатый раз подряд заняла второе место в рейтинге событийного потенциала регионов, уступив лишь Санкт-Петербургу, сообщает департамент информполитики.

«Свердловская область удерживает статус одного из ключевых центров делового и событийного туризма в России и является ведущей площадкой для проведения масштабных форумов, выставок и конференций федерального и международного уровня. Не случайно в этом году Екатеринбург выбран для проведения Международного фестиваля молодежи, который объединит более 10 тысяч ребят из 190 стран мира. Высокие позиции региона в рейтинге событийного потенциала обусловлены наличием современной инфраструктурой и профессиональным подходом к развитию событийной индустрии», - отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Кроме того, Средний Урал занял первое место в оценке показателя «Стимулирование спроса, повышение качества и доступности конгрессно-выставочных услуг на внутреннем и внешнем рынках. Формирование системы продвижения конгрессно-выставочных услуг на внутреннем и внешнем рынках».

Фото: ДИП

На Среднем Урале снизилась годовая инфляция

В декабре прошедшего года в Свердловской области годовая инфляция снизилась до 7,3% после 8,4% месяцем ранее.

Как сообщает Уральское главное управление Банка России, инфляция на Среднем Урале по-прежнему выше, чем в целом по стране, где она составляет 5,59%. В последний месяц года сильнее всего выросли цены на продукты питания, в основном на плодоовощную продукцию.

В ожидании повышения НДС вырос спрос и цены на товары длительного пользования. В связи с ростом утильсбора подорожали автомобили. Услуги подорожали слабо из-за снижения цен на транспорт и зарубежные поездки.

Фото: Борис Ярков

Путин открыл новые объекты кампуса УрФУ

Президент России Владимир Путин и губернатор Свердловской области Денис Паслер приняли участие в церемонии открытия новых объектов кампуса Уральского федерального университета (УрФУ).

Глава государства в режиме видеоконференции открыл три новых корпуса в составе кампуса УрФУ в Новокольцовском районе Екатеринбурга. В церемонии также приняли участие ректор вуза Илья Обабков и гендиректор АО «Синара - Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Площадь новых объектов превышает 365 тыс. кв м. Здесь создано 8,5 тыс. мест проживания для студентов, три учебных корпуса, а также спортивная, социальная и медицинская инфраструктура.

Кампус строился с 2020 года в два этапа. В рамках первого этапа за три года были построены комплекс из пяти общежитий, общественный центр с периметром безопасности, медицинский центр, тренировочное поле для регби с легкоатлетическими дорожками.

В рамках второго этапа построены три учебных корпуса: Институт радиоэлектроники и информационных технологий мощностью 4,1 тыс. человек и Институт экономики и управления УрФУ вместимостью 3,6 тыс. человек. Также возведено новое здание для Специализированного учебно-научного центра УрФУ (СУНЦ) площадью 24 тыс. кв м, где будут учиться свыше 1,1 тыс. студентов.

Президент отметил, что кампус - это важная часть научно-образовательного пространства, а также поздравил студентов УрФУ с наступающим праздником - Днем российского студенчества.

«Эта локация построена в районе Новокольцовский: у нас здесь более 2 млн квадратных метров градостроительной документации жилья, которая будет формировать в этой части города всю инфраструктуру. Более 100 тыс. уже построено, в 2026 году еще порядка 100 тыс. введем. Также здесь есть и поликлиника, и садик: мы строим спортивные объекты, в том числе Центр водных видов спорта. Вся инфраструктура однозначно даст толчок развитию и городу, и области», - отметил Денис Паслер.

Фото: ДИП

Назван самый популярный предлог мошенников для получения кода из СМС

В МВД назвали один из самых распространенных предлогов мошенников для получения кода из СМС.

Чаще всего злоумышленники действуют под предлогом записи на прием в госорганизацию. Аферисты рассказывают про «перерасчет» пенсии, тарифов ЖКХ, ошибках в налоговой декларации и др.

В связи с этим они приглашают в учреждение, а для подтверждения записи просят назвать код из СМС. Код из сообщения подтверждает личность, поэтому становится главной целью мошенников на первом этапе атаки.

Эксперты напоминают, что для записи на прием в госорганы верификация по СМС не применяется. Туда записываются через официальные сервисы или портал «Госуслуги», без передачи кодов по телефону или в мессенджерах.

Фото: Борис Ярков

Мошенники готовят атаки на владельцев участков в СНТ

Россиян предупредили о мошенниках, которые готовят массовые атаки на владельцев загородных участков, используя базу данных садоводческих товариществ (СНТ).

Как сообщили специалисты сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО, была обнаружена выгрузка данных по 10 тыс. российских СНТ (около 9-10% от общего числа). В базе содержатся названия, адреса, ИНН, телефоны и электронная почта товариществ. Более 90% адресов размещены на публичных почтовых сервисах, что повышает риск их компрометации.

«Мошенники выбрали достаточно удобный период - зиму и весну, особенно сразу после новогодних праздников, когда многие владельцы реже посещают и используют дачные участки», - рассказал глава сервиса SBA Сергей Трухачев.

Подобные почтовые ящики СНТ могут быть перерегистрированы злоумышленниками, и в поисковой выдаче они будут выглядеть легитимно. Это создает условия для рассылок, подмены реквизитов и других сценариев мошенничества.

Специалисты рекомендуют владельцам участков всегда перепроверять информацию, даже приходящую с официальных на вид адресов.

Фото: Борис Ярков