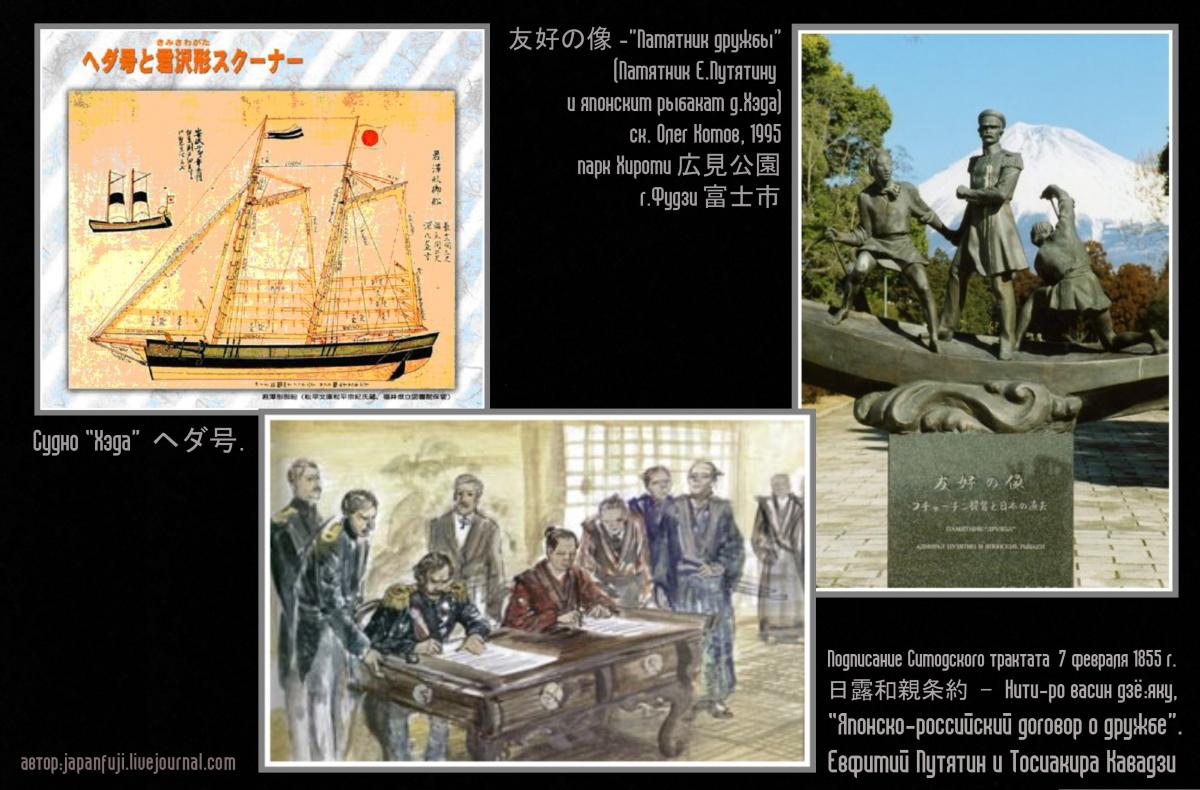

Официальным российско-японским отношениям 7 февраля 2017 года исполнилось 162 года. В храме Теракудзи города Симода в 1855 году от Рождества Христова 26 января (по старому стилю) или в первый год Ансэя, двенадцатого месяца в 21 день (по японскому летосчислению) Евфимий Путятин и Тосиакира Кавадзи подписали «Симодский трактат». В условиях Крымской войны (1853-56), когда России пришлось выступать против целого блока стран, поддерживающих Османскую империю, такой договор трубно переоценить. Учитывая, что сначала официальная Япония не пошла на переговоры, подписав между тем Канагавский договор - с США, нужно было найти хотя бы временного союзника, на Тихом океане.

Покинув 24 января 1854 г. Нагасаки, Путятин через Рюкю пришел в порт Гамильтон (Манила). Здесь он получил сообщение о разрыве Англией и Францией отношений с Россией. По пути 8 апреля он зашел в Нагасаки и вручил письмо уполномоченным Цуцуи и Кавадзи. В нем он сообщал, что в конце июня будет в Аниве на Сахалине и хотел бы решить вопрос о государственной границе. Затем через Японское море Путятин направился к устью Амура. Здесь он узнал новости о Крымской войне и о том, что Англия и Франция сосредоточивают свои корабли в Тихом океане для захвата русской эскадры.

В столь угрожающей обстановке Путятин принимает меры по обороне дальневосточных окраин России, имея намерение вторично вступить в переговоры с Японией.

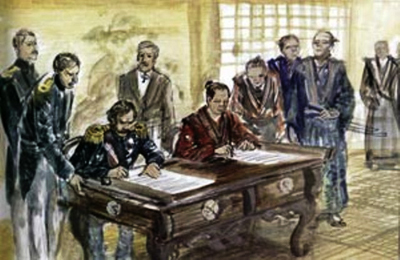

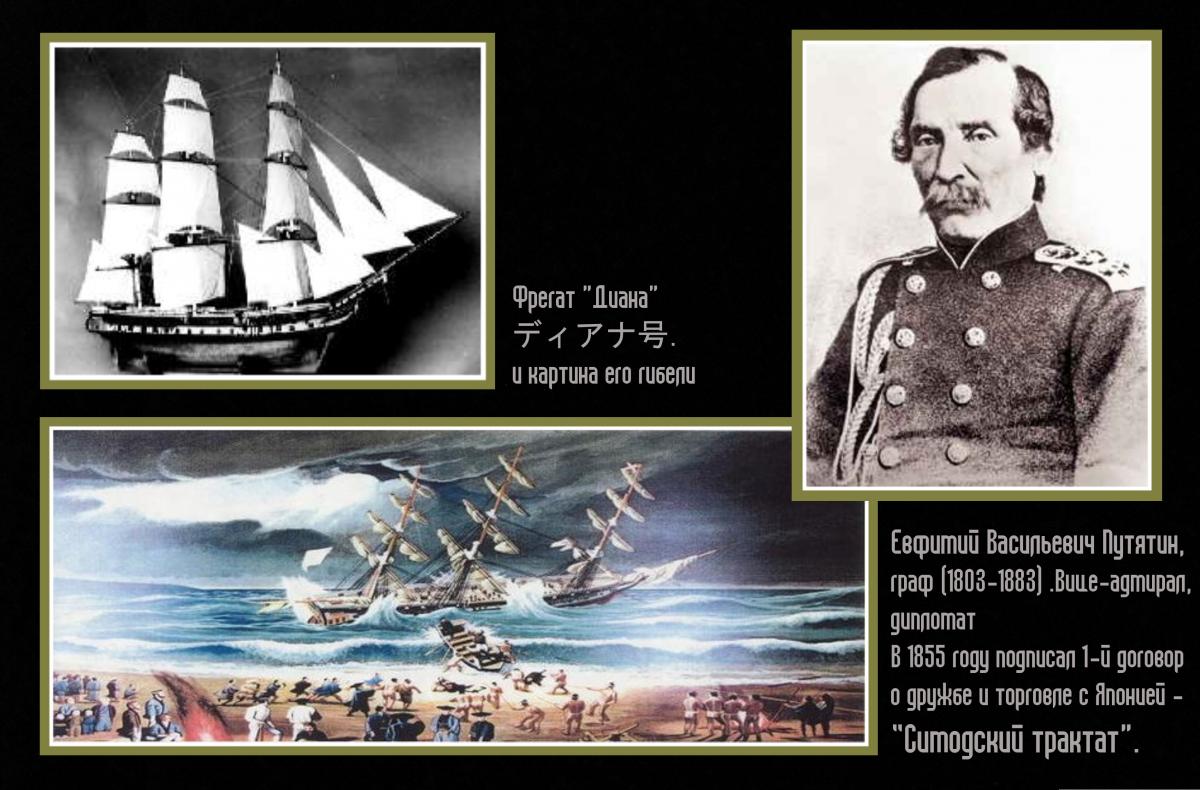

Евфимий Путятин и Кавадзи Тосиакира, подписавшие Симодский трактат между Россией и Японией в 1855 году. Экспозиция Музея в Хэда (Shipyard and Suruga Bay Deep-Sea Museum). Источник: Nippon

Путятин с самого начала и до конца верил в проведение переговоров с Японией мирным путем при уважении японских законов и традиций.

3 октября 1854 г. на фрегате «Диана» адмирал вышел из Императорской гавани (ныне Советская гавань) и направился в Японию. 9 октября он прибыл в Хакодате и вручил губернатору для бакуфу (правительство сёгуна – бакуфу, 幕府) письмо, в котором просил прислать в Осака уполномоченных для завершения переговоров. Договор (Симодский трактат) был подписан, но путь к нему оказался нелегким.

Подписание Симодского трактата. Рисунок. 1855 г. Военное обозрение

Это первый договор о территориях не только установил между двумя странами межгосударственные отношения, но и стал гарантией мира: «Отныне да будет постоянный мир и искренняя дружба между Россией и Японией. Во владениях своих государств русские и японцы да пользуются покровительством и защитою как относительно их личной безопасности, так и неприкосновенности их собственности».

Граф Евфимий Васильевич Путятин (8 (20) ноября 1803 — 16 (28) октября 1883) — русский адмирал, государственный деятель и дипломат. В 1855 году подписал первый договор о дружбе и отношениях России с Японией. В 1861—1862 гг. возглавлял Министерство народного просвещения.

Этому дипломатическому шагу между двумя империями предшествовала череда событий, связанных как с открытием и освоением Сахалина (Кита Эдзо 北蝦夷 )/Карафуто 樺太) и Курильских остров (Тисима), так и явными интересами Британии, Франции и других стран к Курилам, к Сахалину.

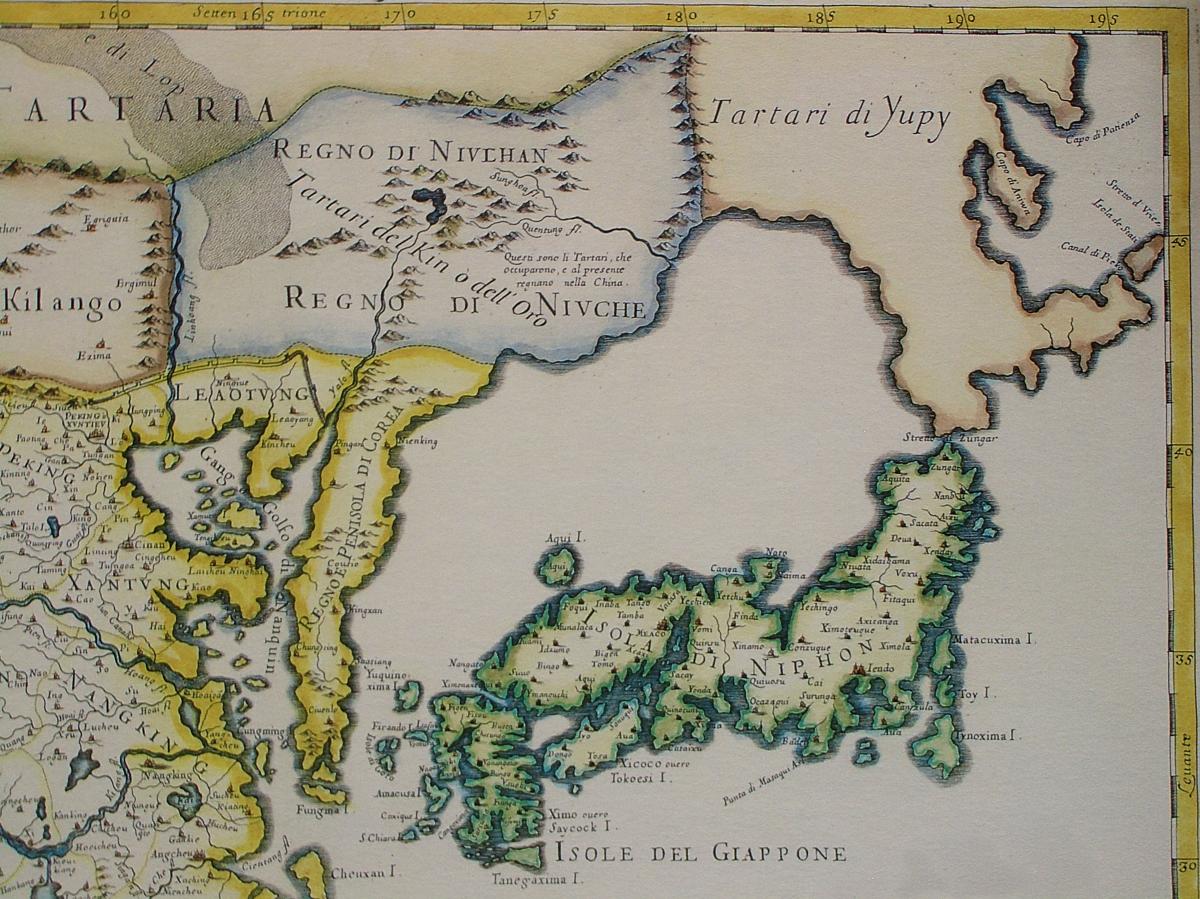

Япония и Сахалин (показан как полуостров). Карта 1682 г. из специальной коллекции Библиотеки Гонконгского научно-технического университета; опубликована в книге «China in European Maps» (Китай на европейских картах), Гонконг, 2003. На карте, отображающей представления о Сахалине как полуострове, показаны: в центре – «Закрытая Япония» (Isola di Niphon / Isole del Giappone) и в правом верхнем углу – мыс Анива (Сapo di Aniwa) и мыс Терпения (Capo di Patienza) на полуострове Tartari di Yupi, являющегося частью «Татарии» (Сибири).

Что касается Сахалина и Курил, то первыми европейцами, добравшимися до их берегов, стали члены голландской экспедиции (на двух судах) под командованием Маартена Герритсена де Фриза (Maarten Gerritszoon Vries). Фриз не только исследовал и нанес на карту Южные Курилы (июнь 1643 г.) и юго-восточную часть Сахалина, дав имя полуострову Терпения, но и провозгласил остров Уруп (Уруппу) владением Ост-Индской кампании (приняв его за берег Американского континента), что, однако, осталось без каких-либо политических последствий. В 1646 г. экспедиция В.Д. Пояркова открыла северо-западное побережье Сахалина. В 1697 г. В. Атласов узнал о существовании Курильских островов, и уже спустя чуть более десяток лет (в 1710-е гг.) начался процесс изучения и постепенного присоединения Курильских островов к Российской империи. В 1795 г. на Урупе было основано русское поселение.

Свой вклад в «сахалинский вопрос» внес и известный российский мореплаватель И.Ф. Крузенштерн, который летом 1805 г. безуспешно пытался найти пролив между Сахалином и материком в районе амурского лимана, подтвердив мнение Лаперуза об якобы полуостровном положении Сахалина.

Одновременно с русскими, которые двигались вдоль Курил с севера, на Южные Курилы и крайний юг Сахалина начинают проникать японцы. Уже во второй половине XVIII в. здесь появляются японские фактории и места рыбной ловли, а с 80-х годов XVIII в. – начинают работать научные экспедиции с участием таких ученых, как Могами Токунай и Мамия Риндзо (間宮林蔵). Позднее, в 1808-1809 гг., кроме экспедиции Риндзо, Сахалин («Северный Эдзо») исследовал Мацуда Дэндзюро (松田傳十郎). К тому времени произошел и первый вооруженный русско-японским конфликтом – в 1806 году, связанный с именем (недоброй для японцев памяти) графа Н. Резанова (известного российским любителям мюзиклов по рок-опере «Юнона и Авось» композитора А. Рыбникова).

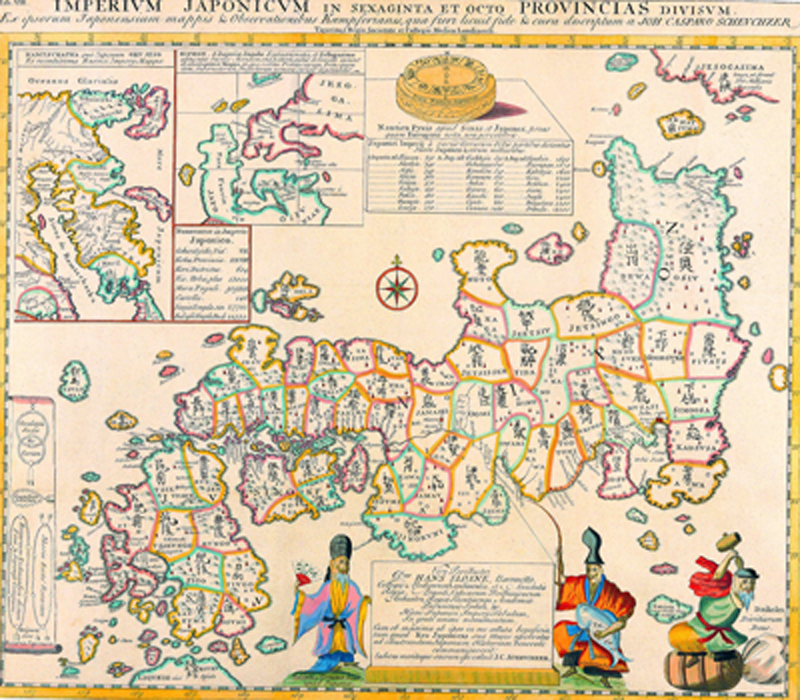

Карта Японии с провинциями. XVII век. Источник:Terra Incognita. Сайт Рэдрика

Собственно берега же самой Японии (Ниппон) оставались во многом загадкой как для Европы, так и России. Одним из первых европейцев, кто ступил на берега этих государств, стал португалец Ф. М. Пинту, который путешествовал и по внутренним районам Китая. Итогом его экспедиции стала книга «Странствования Фернана Медишу Пинту». Уже с 1543 г. португальцы стали частыми гостями у берегов Японии, научив нихондзин (самоназвание японцев) строить корабли европейского типа, познакомив их с картографией, навигацией и медициной. Вместе с пороховым оружием и табаком в Ниппон стали прибывать и миссионеры, несущие слово и крест католического Рима. В 1618-21 гг. на острове Хоккайдо побывал итальянец Джироламо де Анжелис, миссионер, составивший описание и известную «Карту Анжелиса» – «страны Иесо». Что касается строительства японцами кораблей, то есть свидетельства плавания посольской миссии Ниппон в Европу.

Все это в совокупности и подтолкнуло правительство Российской империи искать мира с далеким соседом. С этой целью в Японию/Ниппон и была послана миссия Е. Путятина.

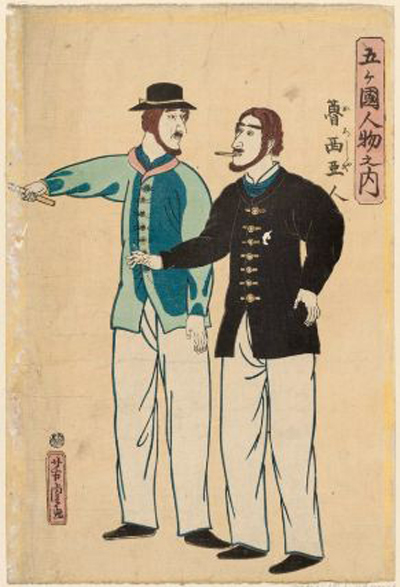

Русские моряки. Utagawa Yoshitora (1836–1887), рисунок, 1861 г.

Путятин решил, учитывая осложнение международной обстановки и усиления активности англичан и французов в Тихом океане у берегов Японии, Сахалина и Курил, спешит прибыть в Осака лишь на одном фрегате «Диана», чтобы не привлекать внимание вражеских флотилий. Вероятно, как писал Гончаров, адмирал также предполагал, что если приблизиться к "столице, где живет микадо", то японцы, объятые страхом появления иностранцев в этом закрытом священном месте, примут предложение русских.

Через десять дней «Диана» прибыла в Осака. Жителей города поразил незнакомый "черный корабль". Сенсация передалась в Киото. Нашлись люди, начавшие продавать картинки, отпечатанные на изразцах, с изображением иностранного корабля. Правительство бакуфу мобилизовало на оборону Киото четыре тысячи солдат и, направив войска в княжества Корияма, Ёдо, Камэяма, Дзэдзэ, приняло повсеместно меры охраны. Были вызваны войска из Хидзэн и Сацума. Правитель осакского замка Цутия Унэмэноеё не разрешил высадиться на берег, отказав в этом Путятину под тем предлогом, что иностранцы в Осака не принимаются. Вскоре из Эдо было получено приглашение "прибыть в Симода на Идзу и начать переговоры с Кавадзи". Путятин согласился и 10 ноября отплыл из Осака.

«Диана» 2 декабря, как ей и было назначено, вошла в порт Симода. Путятин с большим нетерпением ожидал Кавадзи Тосиакира, которого он хорошо знал по Нагасаки, и у него портилось настроение из-за того, что Кавадзи не приезжал. Губернатор Симоды Цуцуки Минэсигэ был растерян, успокаивал Путятина, направил в Эдо срочно гонца. Вскоре уполномоченные Японии Цуцуи Масанори и Кавадзи Тосиакира прибыли в Симоду.

8 декабря в симодском храме Гёкусэндзи Путятин нанес японцам визит вежливости. На следующий день, 9 декабря, делегация японских уполномоченных прибыла на «Диану» с ответным визитом. Затем 10 декабря в храме Гёкусзндзи начались официальные переговоры.

На следующий день, 11 декабря, во время первой встречи в Симоде произошло сильное землетрясение и переговоры были прерваны. Землетрясение началось в 10 часов утра и продолжалось до 3 часов дня. На берег обрушились цунами. Симода почти полностью был уничтожен.

Миссия Е. Путятина и крушение «Дианы»

Фрегат «Диана» также получил значительные повреждения. Следует упомянуть, что в этот момент русские в условиях крайней опасности спасли японцев, находившихся в море на лодках. Чтобы отремонтировать судно, Путятин попросил разрешения зайти в другой порт и присмотрел для этого бухту у деревни Хэда (戸田村) на западном побережье полуострова Идзу, в 40 километрах от Симода. Судно было разгружено, и экипаж (484 человека) сошел на берег в Симодском порту.

«Русские в Японии». Рисунок, 19 в. Источник

Наступил новый, 1855 год. Было решено сотней японских лодок тянуть на буксире «Диану» из Симода в Хэда. Когда прошли около 10 километров, поднялся шквальный ветер, на рассвете 8 января «Диана» перевернулась и затонула (История Японии). Пришлось строить новый корабль. Надо отметить, что жители Хэда, несмотря на убытки от недавнего землетрясения, охотно помогали морякам, снабжая их пищей и одеждой. Также прибыли и мастера для разных работ. Два японских чиновника, наблюдавшие ха процессом постройки, тщательно всё записывали и зарисовывали, обозначая названия каждой детали судна. Также поступали и мастеровые: у каждого из них была книжечка, куда каждый зарисовывал все, что изготовил в данный день.

Спуск на воду шхуны Хэда, Рисунок, 1855 г.

14 апреля 1855 г. шхуна, названная в честь деревни – «Хэда», была спущена на воду. За время пребывания русских в Хэда при их помощи были заложены еще три шхуны. Всего же в 1850-х гг. по образцу «Хэда» было построено шесть судов. (На сайте Хэда http://heda.jp/kanko/guide/history.htm есть рисунки и фотографии, посвященные строительству русской шхуны).

Итоги миссии Е. Путятина:

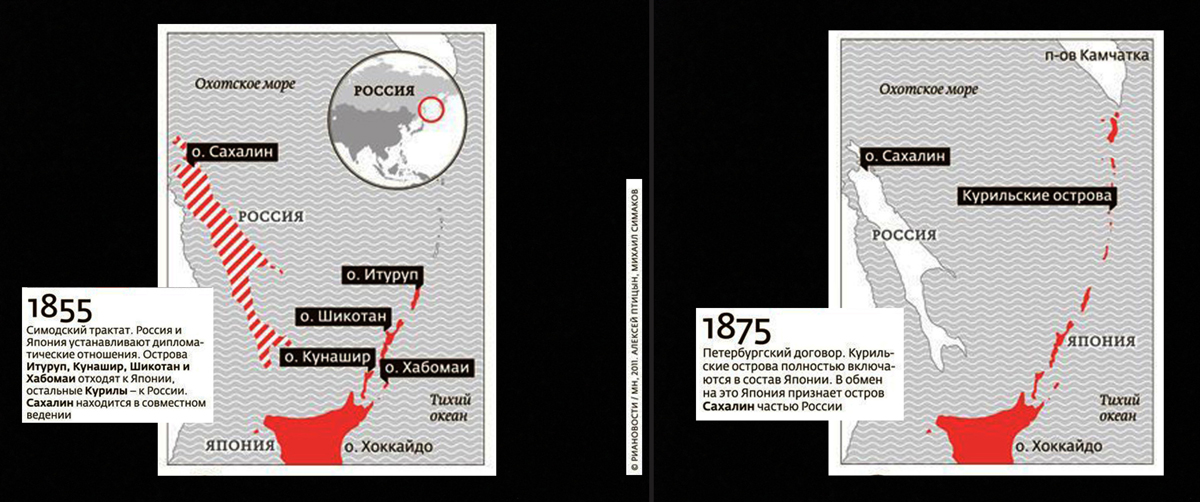

Для русских в Японии (Ниппон) вводилась по существу консульская юрисдикция. Курильские острова к северу от Итурупа объявлялись российскими, в свою очередь Япония получила Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, а Сахалин продолжал оставаться совместным нераздельным владением обеих стран.

Для русских кораблей открылись порты Симода, Хакодатэ, Нагасаки. Россия получала право учредить в них консульства, для нас устанавливался режим наибольшего благоприятствования в торговле.

Положение о совместном владении Сахалином было более выгодно России, продолжавшей активную колонизацию острова (Япония в то время не имела такой возможности из-за отсутствия флота).

26 апреля 1885 г. адмирал Путятин с частью команды покинул Японию. Но вскоре интриги Запада дали о себе знать. В нарушение Симодского трактата Япония начала активно заселять Сахалин, возникли споры.

Противоречия разрешились в 1875 году подписанием Санкт-Петербургского договора, по которому Россия уступала Японии Курильские острова в обмен на полноправное владение Сахалином.

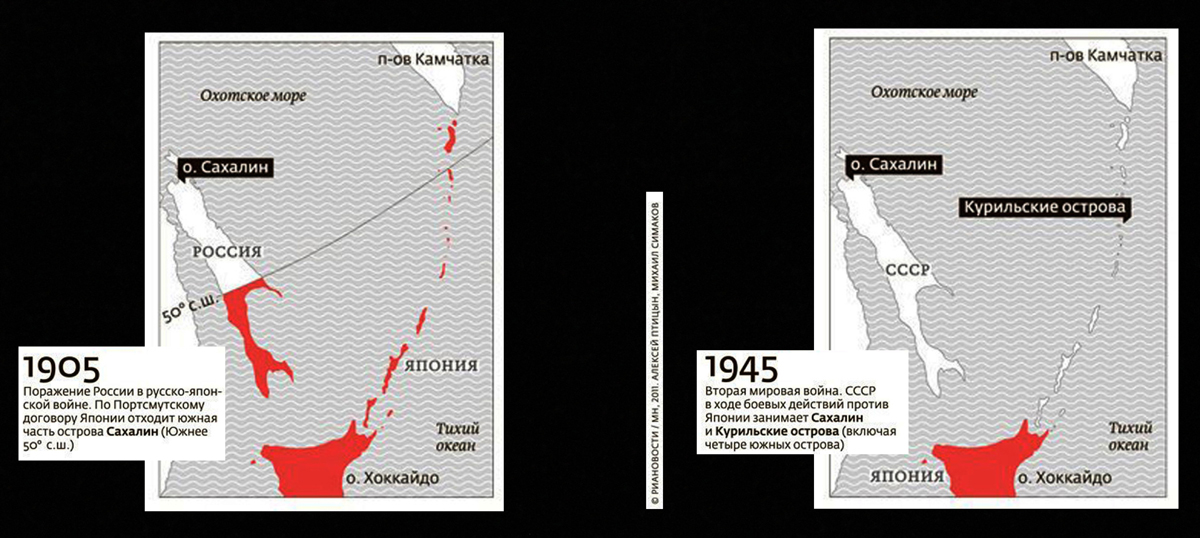

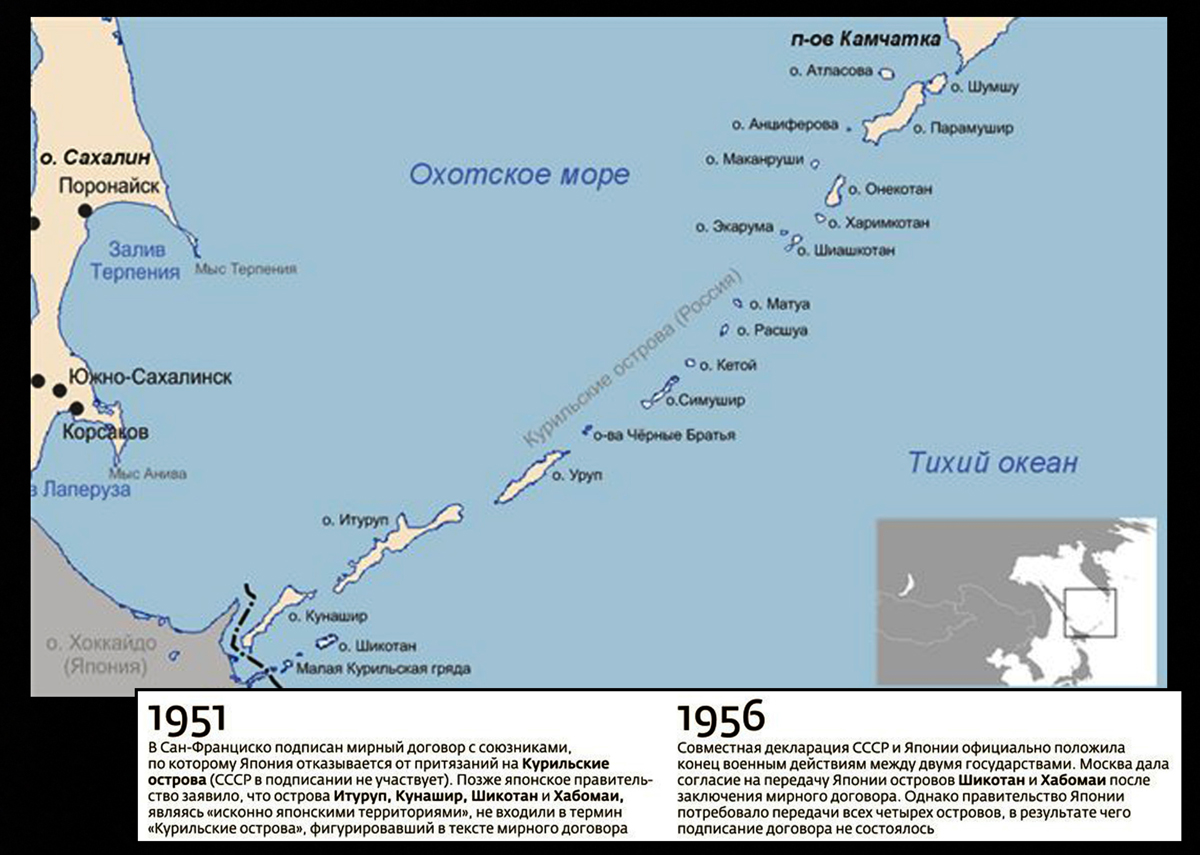

История международных договоров между Россией и Японией в отношении Сахалина и Курил с 1855 по 1956 гг. в картах. Источник: РИА Новости, А. Птицын, М. Симаков

Прошло почти 162 года лет, но жители Хэда по-прежнему чтят память о тех далеких событиях. Летом в городе Хэда проходит Минато мацури — Праздник порта, но местные жители называют его Путятин мацури.

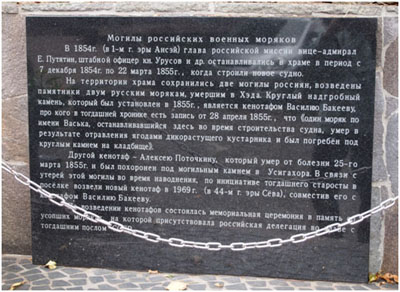

Памятная доска в Хэда о погибших русских моряках. Источник:

В Хэда на месте построенной русскими верфи находится музей мореплавания и кораблестроения, два зала которого посвящены истории экспедиции Евфимия Путятина.

У входа в музей установлен поднятый со дна якорь «Дианы». На втором этаже музея выставлены личные вещи русского адмирала, макет шхуны «Хэда», фотографии и личные вещи моряков.

Вид на Хэда через тории синтоистского храма Сёкути-дзиндзя.Heda, Shizuoka, Japan. 戸田村、静岡県. Автор фото: Bolesław Niemen.

PS. В 2016 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ (安倍 晋三) преподнёс Президенту России Владимиру Путину репродукцию картины "Прибытие Путятина".

Материал подготовили Сергей Новопашин и Сергей Первухин

«Повестка дня» по теме: Россия и Япония: соприкосновение культур и надежд

Использованы материалы Nippon-history.books, Japan Today и книги Новопашин С.А, Первухин С.М. «Японский альбом Карафуто» (2010)

За неделю мошенники обманули екатеринбуржцев более чем на 24 млн рублей

На минувшей неделе мошенники обманули екатеринбуржцев на сумму свыше 24 млн. рублей.

В частности в полицию поступило заявление местной жительницы 1960 года рождения о совершенном в отношении нее мошенничестве на сумму 8,8 млн. рублей. Как пояснила заявительница, с ней связался лже-сотрудник «Почты России», который сообщил о необходимости передать посылку и сообщить ему код из поступившего собеседнице СМС.

Далее по отработанной схеме потерпевшей сообщили о якобы взломе ее личного кабинета на «Госуслугах» и утечке ее персональных данных. Затем звонившие заявительнице лже-сотрудники «Службы безопасности», «Росфинмониторинга» убедили ее сложить имеющиеся дома накопления в размере 4,8 млн. рублей и 20 тыс. евро в пакет и передать его курьеру на заранее оговоренном адресе. Остальную часть сбережений женщина по указаниям «кураторов» обналичила в трех банках и через банкоматы перевела на «безопасные счета».

В другом случае сотрудница одной из горбольниц после звонка мошенников лишилась 12 млн. рублей. В настоящее время по фактам хищений возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «мошенничество в особо крупном размере».

В связи с этим, полиция провела масштабное профилактическое мероприятие по предупреждению мошенничества. В прошедшие выходные в рейдах приняли участие до 400 полицейских. В рейдах были задействованы сотрудники аппарата УМВД России по Екатеринбургу, территориальных ОВД, строевые подразделения екатеринбургского гарнизона полиции.

Полицейские общаются с гражданами, в том числе пожилого возраста, и информируют их о самых распространенных способах обмана, как распознать злоумышленников, какие первоочередные меры необходимо предпринять, чтобы не стать их жертвами.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Эксперты рассказали об особенностях проекта «Профессионалитет» на Среднем Урале

Свердловская область усиливает работу по федеральному проекту «Профессионалитет». Если за предыдущие три года в регионе было создано 13 образовательно-производственных кластеров, то в этом году на базе учреждений СПО откроется сразу 7 современных площадок. Каждый кластер «Профессионалитета» создается на средства федерального, регионального бюджетов и при поддержке предприятий-партнеров. В общей сложности в нынешнем году запланировано 1,68 млрд. рублей на создание высокотехнологичных образовательных площадок для подготовки специалистов

По словам директора Центра европейско-азиатских исследований, старшего преподавателя Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, лектора Общества «Знание» Андрея Русакова, это закономерно в силу индустриального характера региона и необходимости развития новых производств.

«Мы были изначально промышленным регионом, еще со времен царской России, потом Советского Союза и новой России. Второй момент, это традиция обычного, на сегодняшний момент, импортозамещения. Часть производителей ушла с российского рынка, есть необходимость новых технических компетенций и замещения выбывающих видов продукции своими собственными отечественными разработками и отечественным производством.

Поэтому логично, что открываются новые профессионалитеты, ведь фактически, это общероссийская стратегия развития промышленности. Поэтому, учитывая характер нашего региона, это вполне логично и отрадно, что в этом смысле мы являемся одним из лидеров в России», - подытожил эксперт.

Член Общественной палаты Чувашской Республики, член Общественного совета Минэкономразвития Чувашской Республики, член Общественного совета Министерства культуры Чувашской Республики, сопредседатель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия», гендиректор группы компаний «Артефакт» Борис Корсунский подчеркнул, что создание новых современных площадок и тесная связь с реальными предприятиями - это именно то, что нужно для подготовки специалистов, которые действительно нужны на рынке.

«Когда студенты учатся и сразу получают практический опыт на производстве, они гораздо лучше готовы к работе после выпуска. Здорово, что столько ребят уже выбрали эти программы и что работодатели активно участвуют в проекте. Такие инициативы помогают не только развивать экономику региона и страны в целом, но и дают молодежи реальные перспективы для карьерного роста. Надеюсь, что и у нас в других регионах появятся похожие возможности», - сказал спикер.

Председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко отметил, что опыт Свердловской области по реализации «Профессионалитета» - это эталонный пример системного подхода к подготовке кадров.

«Успех основан на трех ключевых принципах: консолидации бюджетов и инвестиций предприятий, фокусе на трудоустройстве выпускников в регионе и широком охвате отраслей - от металлургии до туризма.

Особенно показательно, что результат измеряется не только открытыми площадками, но и реально работающими на ведущих предприятиях специалистами. Рост числа заявлений на 40 тысяч - лучшее подтверждение востребованности программы.

Для Челябинской области с ее схожей промышленной структурой этот опыт служит важным ориентиром. Нам необходимо активизировать обмен практиками, в том числе на площадках общественных палат. Инвестиции в современное СПО, как показывает пример соседей, - это стратегические вложения в технологический суверенитет и будущее всего Урала», - прокомментировал Николай Дейнеко.

По словам замруководителя Администрации губернатора Свердловской области Вадима Дубичева, в Свердловской области очень долговременно реализуемая стратегия по формированию необходимых экономике специализаций, подготовки кадров, которая на системном уровне началась еще с Эдуарда Росселя, когда была принята государственная программа «Уральские инженерные кадры».

«По сути дела, все последующие годы государственная власть развивала эту программу, детализируя, формируя инфраструктурную базу, переформатируя и обновляя работу, прежде всего, конечно среднего специального образования, которое было опять же благодаря Росселю сохранено в 90-е годы в Свердловской области, в отличие от многих других регионов.

И эта работа началась не на пустом месте. И плюс, конечно, развитие наших ключевых вузов, прежде всего, правопреемника УПИ - УрФУ, где создается система подготовки тех кадров, которые нужны экономике Свердловской области.

В последние годы система специализации, поиска человеку своего будущего жизненного пути началась уже со школы. И уже даже в дошкольных учреждениях сейчас выставлена достаточно стройная система, когда так или иначе уже проявляются способности и интересы детей.

Потом уже набор конкретных компетенций в среднем техническом образовании, колледжах, техникумах. И далее уже высшее образование. Система достаточно строго выстроена, для этого есть все инфраструктурные объекты, сама тема находится в поле зрения губернатора Дениса Паслера. Он много очень уделяет этой теме внимания, прекрасно понимая значение подготовки кадров для экономики Свердловской области. Потому что заводы без людей работать не будут», - резюмировал Вадим Дубичев.

Решение Свердловской области усилить работу по данному проекту демонстрирует стремление руководства региона по главе с Денисом Паслером обеспечить условия для эффективного обучения и профессиональной ориентации молодежи, считает эксперт Фонда развития гражданского общества, представитель в УрФО, член Совета Свердловского областного отделения Русского географического общества Сергей Новопашин.

«Создание новых образовательно-производственных кластеров позволит подготовить специалистов, востребованных на рынке труда, что положительно скажется на экономическом развитии региона. Финансирование проекта за счет федеральных и региональных средств, а также поддержка предприятий-партнеров обеспечит необходимые ресурсы для реализации поставленных целей.

Планируемое открытие семи современных площадок на базе учреждений среднего профессионального образования станет значительным вкладом в повышение качества подготовки специалистов и формирование квалифицированной рабочей силы. Общий объем финансирования в размере 1,68 млрд рублей подчеркнет серьезность намерений и масштабность планируемых изменений.

Таким образом, усиление работы по проекту «Профессионалитет» в Свердловской области представляет собой важный шаг на пути модернизации системы профессионального образования и укрепления кадрового потенциала региона», - подытожил эксперт.

Фото: Борис Ярков

В прошлом году в Свердловской области ввели 3,15 млн. кв м жилья

В прошлом году в Свердловской области было введено 3,15 млн. кв м жилья.

По словам губернатора Дениса Паслера, регион по общему вводу жилья занял шестое место по России и сохраняет высокие темпы строительства.

«Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» мы не только строим жилье, но и создаем социальную, транспортную инфраструктуру в активно развивающихся районах. Почти 1,55 млн. кв м - это многоквартирные дома, около 1,6 млн. - индивидуальные жилые дома», - отметил глава региона.

Екатеринбург вышел на второе место среди российских городов по объемам многоквартирного жилищного строительства. Вклад города в общие региональные показатели по всем типам жилищного строительства составил 50,7%. На сегодняшний день в столице региона строится 5,1 млн. кв м жилья, а за 2025 год введено 1,36 млн.

Среди муниципалитетов наибольший ввод жилья обеспечили Сысерть, Белоярский, Верхняя Пышма, Березовский и Полевской.

Также было сдано 754 объекта нежилого назначения общей площадью 1,6 млн. кв м.

Фото: Борис Ярков

От последствий снегопада свердловские дорогие очищали 394 единицы техники

От последствий снегопада свердловские дорогие очищали 394 единицы техники.

По данным Управления автомобильных дорог региона, на трассы выведено 278 комбинированных дорожных машин, 34 автомобиля с отвалом, 42 автогрейдера и др. Для борьбы с зимней скользкостью использовано 9,2 тыс. тонн пескосоляной смеси.

На Кольцовском тракте работали 19 снегоуборочных машин. На ЕКАД подрядчики вывели 39 единиц техники.

Региональное Управление автодорог в круглосуточном режиме следит за состоянием трасс. Работы продолжатся до полного устранения последствий снегопада.

Фото: Борис Ярков

Минфин предлагает ограничить внесение наличных через банкомат

Законопроект об ограничении до 1 млн. рублей в месяц суммы, разрешенной к внесению через банкомат для физлиц, направлен на согласование в ЦБ и Росфинмониторинг.

Как сообщает «Интерфакс», данная инициатива направлена на «обеление» экономики, поскольку отсутствие лимита делает возможным ввод в безналичный оборот денег неустановленного происхождения.

В случае принятия закона он вступит в силу через 180 дней, чтобы банки успели адаптироваться.

Фото: Борис Ярков

Средний Урал стал одним из регионов-лидеров по количеству легковых авто

Свердловская область вошла в число лидеров по количеству легковых автомобилей.

Согласно данным МВД России, на Среднем Урале зарегистрировано свыше 1,7 млн. легковых авто. По этому показателю регион лидирует в Уральском федеральном округе и входит в топ-14 по стране.

Наибольшее число автомобилей в Москве - свыше 4,19 млн. В Московской области значится 3,2 млн., в Краснодарском крае- 2,44 млн., в Санкт-Петербурге - 1,88 млн., Татарстане - 1,82 млн.

Меньше всего легковых автомобилей зарегистрировано в Ненецком АО - 13 тыс. и в Чукотском АО - 10 тыс.

В общей сложности в 2025 году было свыше 52,8 млн. легковых автомобилей.

Фото: Борис Ярков

Названы самые шумные свердловские города

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области назвали самые шумные города региона.

За прошедший год специалисты аккредитованных лабораторий провели свыше 21,2 тыс. измерений уровней шума на рабочих местах, в жилых, общественных помещениях и на территории жилой застройки региона. В 9,4% измерений шум превышал предельно-допустимые уровни.

В число территорий с повышенной шумовой нагрузкой на население вошли: Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Верхняя Пышма, Асбест, Красноуфимск, Среднеуральск, Невьянск и Сысерть.

Главам данных муниципалитетов направлены предложения о проведении дополнительных санитарно-профилактических мероприятий по снижению шумовой нагрузки на население.

Фото: Борис Ярков

Первую в России фабрику по серийному производству СВЧ-микрочипов запустят на Урале

На Среднем Урале стартовал конкурс на проектирование и строительство первой в России фабрики по серийному производству СВЧ-микрочипов.

Как рассказал губернатор Денис Паслер, один из объектов масштабной научно-производственной экосистемы «Космос» создадут в Новокольцовском районе. Предприятие будет производить СВЧ-электронику, которая используется в системах спутниковой, мобильной связи, радиолокационных и телекоммуникационных системах, беспилотных аппаратах, автоэлектронике и др.

Завод полного технологического цикла должен быть готов к концу будущего года. Планируется выпускать 2 тыс. пластин в год.

Фото: ДИП

В парке Маяковского пройдет снежная заруба

Парк Маяковского в Екатеринбурге примет соревнования по Юкигассену «Снежная заруба».

Командную игру в снежки ЦПКиО принимает ежегодно, начиная с 2021 года. В этот раз турнир пройдет 31 января и 1 февраля. В задачи команд входит захватит флага соперников, выбивание с поля всех игроков другой команды или сохранение большего количества игроков на поле к концу раунда.

«С каждым годом количество заявок на участие растет. На наш турнир приезжают со всей страны! Люди объединяются, тренируются, чтобы состязаться на главном снежном поле», - рассказал организатор турнира, депутат Екатеринбургской гордумы Анастасия Немец.

В этом году на снежном поле боя сразятся команды из Москвы, Мурманска, Архангельска и Нижнего Новгорода, а также студенты из Африки и Азии.

В первый день турнира пройдут отборочные матчи, а 1 февраля у главной сцены парка пройдут финальные игры.

Фоторепортаж со «Снежной зарубы» 2022 года можно посмотреть здесь.

Фото: Борис Ярков

Путин отметил уральцев государственными наградами

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» солистке Екатеринбургского театра оперы и балета Наталье Мокеевой.

По данным департамента информполитики, с 2000 года она исполнила в театре десятки ведущих партий, является лауреатом региональных и федеральных наград.

Кроме того, госнаградами были отмечены представители промышленности и транспорта региона. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден член комитета по промышленной политике и техническому развитию при совете директоров Каменск-Уральского металлургического завода Владимир Скорняков.

Знаком отличия «За наставничество» за вклад в подготовку молодых специалистов отмечены машинисты РЖД Евгений Забелин и Михаил Миронов.