17 января 1934 года Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета принял постановление «О разделении Уральской области» на три части: Свердловскую, с центром в Свердловске, Челябинскую, с центром в Челябинске и Обско-Иртышскую, с центром в Тюмени. Так родилось современное название региона.

Свердловская область 1934 года по своим очертаниям мало напоминала сегодняшнюю. Контуры, похожие на современные, область приобрела лишь четыре года спустя, в октябре 1938 года, когда Указом Верховного Совета СССР, Свердловская область была снова разделена на Пермскую и Свердловскую.

Административно-территориальные преобразования 1934 года не являлись каким-то экстраординарным событием для того времени. Страна в целом и Уральский регион в частности, подвергались перманентным административно-территориальным реформам, начиная с 1917 года.

После Октябрьской революции в ходе разрушения старого государственного аппарата большевистскими властями, сразу же был взят курс на коренную ломку административно-территориального деления страны.

Владимир Ленин в Кремле председательствует на заседании Совета Народных Комиссаров

В декабре 1917 года НКВД РСФСР издал обращение ко всем Советам «Об организации местного самоуправления», в котором обязал все местные органы власти немедленно приступить к перестройке административно-территориального деления. Было указано на необходимость перемещения административных центров в промышленные города, где советы были более влиятельные и деятельные «благодаря наличию сильной пролетарской организации».

27 января (9 февраля) 1918 года Совет Народных Комиссаров принял декрет «Об определении границ губернских, уездных и пр.». Статья 1 этого декрета относила вопросы изменения границ губерний, уездов и волостей к компетенции местных советов рабочих, крестьянских, батрацких и солдатских депутатов. Статья 4 декрета разрешала областям, губерниям, уездам и волостям «разделяться на части, образуя новые административные, экономические единицы».

В соответствии с январским декретом СНК, на объединенном Пермском губернском съезде крестьянских, рабочих и солдатских депутатов в апреле 1918 года было принято решение о разделении Пермской губернии на два округа: Пермский и Екатеринбургский. В Екатеринбургский округ (прообраз Екатеринбургской губернии) вошли Екатеринбургский, Шадринский, Камышловский, Верхотурский, Ирбитский, Красноуфимский уезды и Серебрянский район Кунгурского уезда.

Причинами разделения Пермской губернии в сообщении Пермского исполкома губернского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, направленного в адрес отдела местного управления НКВД и датированного 22 августом 1918 года, были названы два обстоятельства. Во-первых, неудобное географическое расположение Пермской губернии и ее большая территория, «почему одному Пермскому губсовдепу не было никакой возможности проводить в жизнь декреты Совета народных комиссаров в области организации на местах советской власти». Во-вторых, статус города Екатеринбурга как «столицы Урала» требовал организации на территории Екатеринбургского и прилегающих уездов самостоятельной, независимой от Перми, административной единицы.

Официально о выделении из Пермской губернии новой административно-территориальной единицы – Екатеринбургской губернии – центральной властью было объявлено 15 июля 1919 г. Вновь созданная Екатеринбургская губерния включала в себя 6 уездов, около 400 волостей и 1 660 населенных пунктов.

Сразу же после образования Екатеринбургской губернии начались административно-территориальные преобразования на уровне уездов и волостей. Предложения о таком реформировании губернии поступали от партийных работников, начиная с лета 1919 года. Так, неизвестный партийный организатор 30 августа 1919 г. сообщал, что Логиновская волость Екатеринбургского уезда «очень большая» и предлагал разделить ее на две самостоятельные единицы. Данное предложение шло в русле всероссийской тенденции к «стихийному выделению новых административных единиц, главным образом, волостных».

В городскую черту Нижнего Тагила вошли Тагильская, Выйско-Никольская и Троицко-Александровская волости

На заседании Екатеринбургского губернского военно-революционного комитета 20 августа 1919 года было принято решение: «Нижне-Тагильский завод преобразовать в г. Нижний Тагил безуездный с ведением всего городского коммунального хозяйства согласно установленного законоположения о городах...». В городскую черту Нижнего Тагила вошли Тагильская, Выйско-Никольская и Троицко-Александровская волости. Аналогичным образом в безуездные города были преобразованы Кыштымский, Алапаевский, Невьянский (постановление губернского ревкома от 9 сентября 1919 года) и Надеждинский заводы (постановление ревкома от 15 сентября 1919 года).

Екатеринбургская губерния располагалась по обоим склонам центральной части Уральского хребта. Большая ее часть занимала восточный (азиатский) склон. На западном (европейском) склоне располагался только один Красноуфимский уезд. Губерния занимала площадь в 189,4 тыс. кв. км. Ее площадь представлялась вытянутой с севера на юг. В южной части она была значительно шире, чем в северной, и напоминала фигуру удлиненного неправильного треугольника, основанием к югу. Губерния граничила с Чердынским, Усольским, Пермским и Кунгурским уездами Пермской губернии; Бирским, Уфимско-Златоустовским и Курганским уездами Челябинской губернии; Ялуторовским, Туринским и Березовским уездами Тюменской губернии.

Глубокий экономический и социально-политический кризис, поразивший страну после гражданской войны, заставил искать новые пути управления хозяйством и обществом. Одним из таких новых направлений явилось экономическое районирование. Кризис экономики показал, что «попытка управлять из одного центра такой громадной страны как Россия всеми отраслями хозяйства, особенно при плохом состоянии учета, путей сообщения и связи не могла окончиться успехом». Таким образом, возникла мысль о необходимости районирования, то есть выделения таких районов, чтобы центру пришлось иметь дело не с сотней разных губерний, областей, автономных республик, а с числом гораздо меньшим.

При проведении реформы был востребован опыт «старых беспартийных специалистов», работавших в ВСНХ и Госплане. Они предлагали проводить политику укрупнения регионов, основываясь на «совмещении административных границ с рубежами пространства хозяйственной деятельности населения». Идея учета, прежде всего, экономических факторов при районировании страны была легко воспринята большевиками, так как не противоречила основным положениям марксистской теории. Концепция примата экономических, и, прежде всего, производственных отношений, «базиса» над «настройкой» была одной из ключевых идей в теории Карла Маркса.

По проекту Госплана в Европейской части России предполагалось создать 11 районов, среди которых был и Уральский с центром в Екатеринбурге. Уральский район занимал Уральский хребет от водораздела Камы с Печерой на севере, до границ с Киргизстаном на юге. В силу горного рельефа и большой протяженности с севера на юг район отличался большой разнородностью. Осью района не только географической, но и экономической служил Уральский хребет.

При делении страны на районы Госплан стремился к тому, чтобы районы являлись «цельными производственными комбинатами» и имели «такого рода сочетание производительных сил, которые могли бы возможно цельнее обслуживать все свои нужды и возможно меньше обращаться к поддержке центра». При определении границ большое внимание уделялось энергосистеме района и системе путей сообщения (главным образом, водным). Госплан старался, чтобы реки, по возможности, не делились, а целиком входили в тот или другой район. Таким образом, границы районов проводились большей частью по водоразделам рек.

Состоявшийся в апреле 1923 года XII съезд РКП(б) принял резолюцию «О районировании», в которой посчитал разработанный Госпланом план нового административно-хозяйственного деления страны лишь предварительной рабочей гипотезой, нуждающейся в дополнении, проверке и разработке на основании опыта. В качестве опытных регионов для проверки нового районирования были созданы Уральская область (промышленный регион) и Северо-Кавказский край (сельскохозяйственный регион).

3 ноября 1923 года сессией ВЦИК было утверждено положение об Уральской области, а 12 ноября – проект границ отдельных округов Уральской области, разработанный областной секцией районирования и административной комиссией при Уралэкономсовете. Таким образом, были утверждены следующие 15 округов Урала: Верхнекамский (с центром в г. Усолье), Пермский, Сарапульский, Кунгурский, Верхотурский (с центром в г. Нижний Тагил), Туринский (с центром в г. Ирбит), Тюменский, Екатеринбургский, Шадринский, Курганский, Челябинский, Троицкий, Златоустовский, Тобольский, Ишимский. Так была создана Уральская область площадью в 1 757,3 тыс. кв. км. с населением в 6 207,3 тыс. человек.

Уральский облисполком приступил к работе 15 декабря 1923 года, с этого же числа прекратили свою деятельность Екатеринбургский, Пермский, Челябинский и Тюменский губисполкомы. Таким образом, было завершено окружное районирование Уральской области. Более мелкие административно-территориальные образования – районы – организовались позже – в феврале 1924 г. (из 984 волостей создалось 203 района).

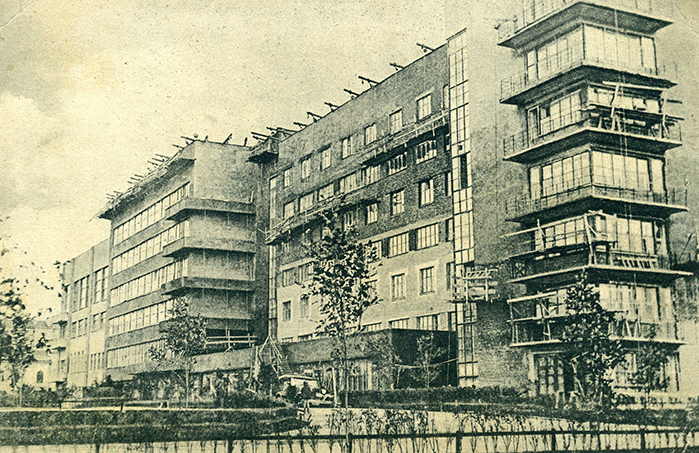

Здание Уральского облисполкома на южной стороне бывшей Екатерининской площади

В 1926 году активный участник процесса реформирования, крупный хозяйственный деятель того времени Д. Сулимов, заявлял об успехе районирования. По его мнению, Уральская область «как единое хозяйственное целое полностью себя оправдала». В результате объединения областной территорией различных отраслей народного хозяйства, получился хозяйственный комбинат большой мощности с весьма рентабельным сочетанием отдельных производств, с широкими перспективами на развитие в будущем. Область из дефицитной по госбюджету (1922-1923) превратилась в бездефицитную. В 1924-1925 гг. доходы по госбюджету превысили расходы на 13,3 млн. рублей.

Благодаря районированию увеличилось количество оперативных советских работников (педагогов, врачей, агрономов, милиционеров и т.д.).

Эксперимент по созданию областных объединений был признан удачным, и в его продолжение в 1925 году был образован Сибирский край, в 1926 году – Дальневосточный край, в 1927 году – Ленинградская область, в 1928 г. – Центрально-Черноземная область, Нижневолжский край и Средневолжская область. В январе 1929 года административная реформа завершилась, были ликвидированы последние губернии и уезды и учреждены 5 новых областных образований (Северный край, Западная область, Ивановаская область, Нижегородский край и Московская область).

Однако стабильность административно-территориальной карты страны просуществовала недолго. В июле 1930 года выходит Постановление ЦК ВКП(б) и последующие правительственные директивы, в соответствии с которыми осенью 1930 г. была начата кампания по ликвидации округов. К декабрю 1930 года на территории Уральской области остались только национальные округа: Коми-Пермяцкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский (тогда Остяко-Вогульский).

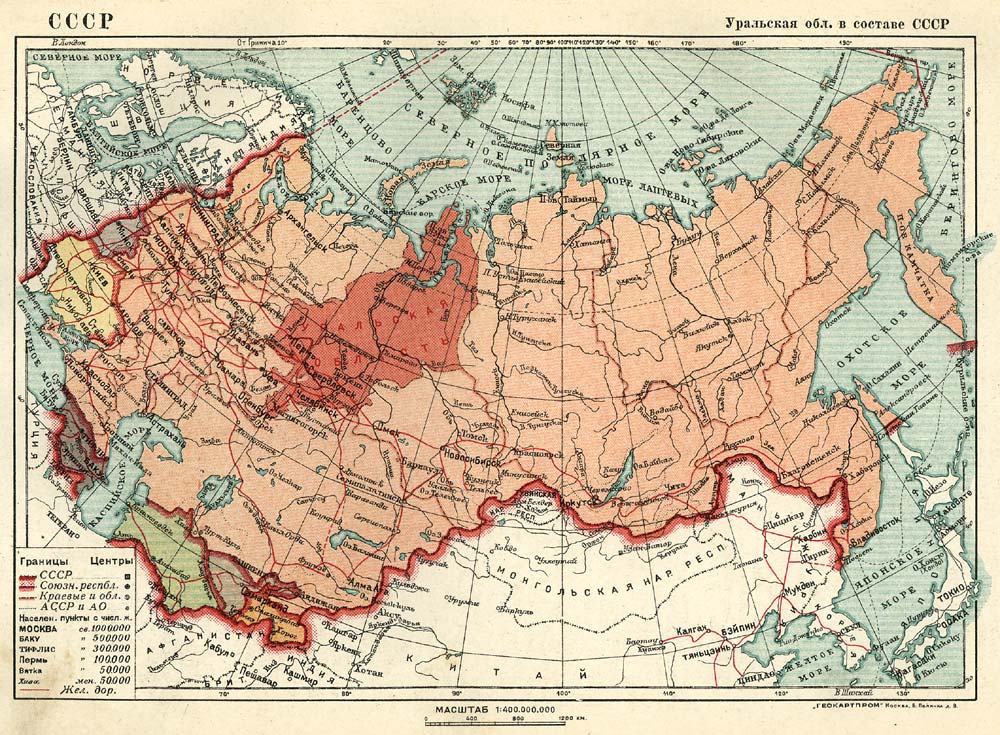

Уральская область в составе СССР, 1933 год

Возрастающая с начала 1930-х годов централизация экономики противоречила идеям экономического районирования, которое объективно способствовало усилению региональных элит. Политика государственной власти, связанная с нуждами индустриализации, потребовала изменения административно-территориального деления Урала.

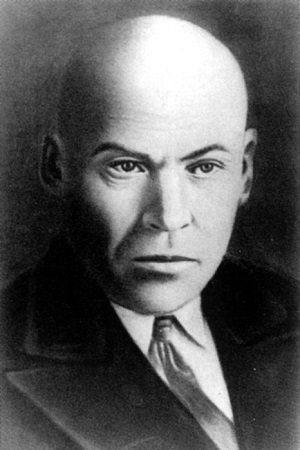

Иван Кабаков

На проходившей 18 и 19 января 1934 года XII Уральской областной партконференции первый секретарь Уральского обкома ВКП(б) И. Кабаков о разделении Уральской области заявил: «Это решение является актом величайшей большевистской мудрости... Мы это решение ЦК на нашей конференции будем не только приветствовать, но скажем, что именно это решение открывает необъятные горизонты для нашего дальнейшего наступления в социалистическом строительстве». В своем докладе он привел слова И.В. Сталина: «Новые условия развития промышленности требуют работы по-новому».

Источник: Официальный сайт правительства Свердловской области

Мошенники стали красть доступ к «Госуслугам» под предлогом проверки счетчиков воды

Россиян предупредили о мошенниках, которые пытаются завладеть аккаунтами на портале «Госуслуги» с помощью ссылки на чат-бот в Telegram якобы для проверки счетчиков воды.

Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, ссылка на мошеннического чат-бота распространяется в поддельных домовых чатах. Злоумышленники утверждают, что для проверки счетчиков нужно пройти регистрацию в «официальном чат-боте» и подтвердить данные.

После перехода по ссылке бот запрашивает номер телефона, а затем человеку приходит цифровой код якобы для того, чтобы зафиксировать дату визита специалиста. На деле это код для доступа к аккаунту на «Госуслугах».

Фото: Борис Ярков

Первоуралец потерял 100 тыс рублей, пытаясь выгодно купить синтезатор

Житель Первоуральска стал жертвой мошенников, потеряв крупную сумму при покупке музыкального инструмента.

50-летний местный житель нашел на популярной платформе объявление о продаже синтезатора «Yamaha PSR SX-710» за 100 тыс. рублей, что значительно ниже рыночной цены.

Продавец убедил покупателя в надежности сделки и настоял на полной предоплате с гарантией быстрой отправки товара после получения денег. Но после перевода средств объявление было сразу удалено. Ни товара, ни каких-либо подтверждающих документов потерпевший так и не получил.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Фото: Борис Ярков

Девятиклассник напал с оружием на школу в Уфе

Девятиклассник напал с оружием на школу в Уфе.

По данным телеграм-каналов, вооруженный страйкбольным автоматом ученик пришел в гимназию №16 и открыл стрельбу.

За день до нападения подросток выложил в соцсетях песню о стрельбе в школе и предупредил о нападении. Все свои действия он записывал на аудио и опубликовал в сети.

Глава Башкирии Радий Хабиров уточнил, что пострадавших по итогам нападения нет. Нападавший задержан.

На Среднем Урале ввели дополнительные меры антитеррористической безопасности

В Свердловской области ввели дополнительные меры антитеррористической безопасности.

По данным департамента информполитики, в регионе вводится запрет на публикацию следующих фото- и видеоматериалов: съемку беспилотников и атак с их применением, мест падения дронов, повреждений зданий и техники, кадров с пострадавшими, а также материалов, по которым можно определить тип дрона, работу ПВО и РЭБ или места их размещения.

Помимо этого, ограничения касаются размещения материалов о месте расположения, временной и постоянной дислокации сил и средств ВС РФ и правоохранительных органов, а также объектов военной инфраструктуры, средств противодействия БВС, систем связи, систем охраны объектов ТЭК, объектов ЖКХ, мостов и иных критически важных объектов.

Кроме того, собственникам квартир и жилых домов, которые сдают их во временное пользование, необходимо в течение суток передавать сведения о гражданах - ФИО, дату и место рождения, даты заезда и выезда, фото - в территориальные органы МВД России по Свердловской области. Ранее сведения об арендаторах передавали управляющие компании.

За невыполнение требований региональной антитеррористической комиссии предусмотрены штрафы: для граждан - до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - до 25 тыс., для организаций - до 250 тыс. При повторном нарушении - до 5, 50 и 500 тыс. рублей соответственно.

Фото: Борис Ярков

На реставрацию Ирбитского драмтеатра направлено еще 45 млн рублей

Ирбитский драмтеатр им. Островского, который является объектом культурного наследия регионального значения, дополнительно получит 45 млн. рублей на завершение реставрации.

В этом году театру исполнилось 180 лет и он один из старейших на Среднем Урале.

«Безусловно, важно сохранить это наследие для нашей общей истории. В этом году продолжим реставрацию здания театра. На эти цели направили дополнительно 45 млн. рублей. Обновим внутренние помещения, сцену, световое и звуковое оборудование. Уверен, что новые возможности позволят труппе расширить репертуар», - сообщил губернатор Денис Паслер.

Реставрация Ирбитского драматического театра ведется с 2021 года. За это время были восстановлены фасады, укреплен фундамент, по историческим чертежам воссозданы входная группа и балюстрада, усилены стены и чердачные перекрытия. В ближайшее время начнутся работы по обновлению внутренних помещений, сцены и сценического оборудования.

После завершения обновления театр сохранит уникальную акустику, атмосферу и элементы исторического декора, при этом будет оснащен современным световым и звуковым оборудованием, а сцена получит возможность трансформации.

Фото: ДИП

Свердловский главк МВД подвел итоги борьбы с нелегалами в 2025 году

В ГУ МВД по Свердловской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности в сфере миграционных процессов.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых, в отчетном периоде в субъект прибыло 211 016 иностранных граждан (-9,1%; АППГ - 232 134). При этом 91,4% (192 800) - представители стран с безвизовым порядком въезда (АППГ - 211 167). Основные миграционные потоки формировали уроженцы Таджикистана (41,9%), Узбекистана (24,7%) и Киргизии (12,2%).

Проведено 2 035 профилактических мероприятий, в ходе которых досмотрам подверглись 717 объектов жилого сектора, мест пребывания-проживания иностранных граждан и лиц без гражданства и 618 объектов строительства. В прокуратуру направлено 17 материалов об обнаружении признаков заключения фиктивного брака.

Подразделениями полиции по вопросам миграции установлено 25 341 административное правонарушение (+ 12,6%; АППГ - 22 504), из них по линии иммиграционного контроля и трудовой миграции - 12 457 (+ 50,5%; АППГ - 8 278). Вынесено 407 решений об административном выдворении за пределы России и 191 решение о депортации.

Кроме того, представители ОВД направили 3 970 представлений о неразрешении въезда в страну конкретным иностранным гражданам и лицам без гражданства. Принято 1 030 решений о сокращении срока пребывания в регионе выявленным нарушителям. Установлено 15 человек, находящихся в розыске.

Большой пласт работы сотрудниками УВМ проделан по линии оказания Госуслуг. Их предоставлено 1 814 636 (+7,1%; АППГ 0 1 694 238).

«Начальник главка генерал-лейтенант полиции Александр Мешков на прошедшей коллегии дал поручение головному подразделению УВМ и всем муниципальным отделам на регулярной основе проводить профилактические рейды, в том числе с общественными организациями правоохранительной направленности, основной целью которых должны стать стабилизация обстановки по линии миграции и снижение количества резонансных ЧП с участием уроженцев бывших союзных республик», - отметил Валерий Горелых.

Фото В.Н. Горелых

Мошенники стали рассылать вредоносное ПО от имени работодателей

Россиян предупредили о мошенниках, распространяющих вредоносное программное обеспечение под видом рабочих приложений.

Как сообщает пресс-центр МВД РФ, злоумышленники выдают себя за представителей компаний, и убеждают установить якобы необходимые для работы приложения. Для загрузки они присылают файлы с расширением .apk, которые на самом деле содержат вредоносный код. Среди таких файлов, в частности, упоминаются WBwork.apk, YandexTracker.apk и другие аналогичные наименования, создающие впечатление настоящего ПО.

После установки ПО мошенники получают доступ к широкому спектру данных на устройстве. Вредоносные программы способны собирать информацию о модели смартфона, версии операционной системы, используемых номерах телефонов, содержании СМС-сообщений, списке контактов и журнале звонков.

Кроме того, афртсты могут отслеживать геолокацию владельца устройства в режиме реального времени. Также такие программы позволяют удаленно управлять функциями мобильного телефона.

Фото: Борис Ярков

Полиция задержала уральца, напавшего на цветочный с пистолетом

В Екатеринбурге полиция задержала жителя Пионерского, который пришел с пистолетом в цветочный магазин.

Ночью в дежурную часть поступило сообщение от предпринимательницы, владеющей торговой точкой на ул. Сулимова. Она сообщила, что около часа ночи неизвестный мужчина похитил два букета цветов и плюшевого медведя, угрожая продавщице пистолетом.

Мужчина потребовал собрать ему один букет, а потом выбрал еще один - готовый, а также указал на мягкую игрушку. Но место денег он достал пистолет и заставил продавщицу лечь на пол. После чего, забрав неоплаченные товары, он спокойно ушел. Ущерб от действий подозреваемого составил 6,5 тыс. рублей.

Нападавшего задержали по горячим следам в его квартире на ул. Боровой. Им оказался 47-летний ранее судимый за неуплату алиментов местный житель. В квартире также был обнаружен пневматический пистолет, с которым он ходил на ограблении, цветы и плюшевый медведь.

В полиции мужчина пояснил, что цветы и подарок ему нужны были, чтобы поздравить с днем рождения дочь его знакомой. Деньги же, с его слов, он собирался занести на следующий день.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия», ему грозит до 10 лет лишения свободы. Задержанный помещен под стражу.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

За неделю мошенники обманули екатеринбуржцев более чем на 24 млн рублей

На минувшей неделе мошенники обманули екатеринбуржцев на сумму свыше 24 млн. рублей.

В частности в полицию поступило заявление местной жительницы 1960 года рождения о совершенном в отношении нее мошенничестве на сумму 8,8 млн. рублей. Как пояснила заявительница, с ней связался лже-сотрудник «Почты России», который сообщил о необходимости передать посылку и сообщить ему код из поступившего собеседнице СМС.

Далее по отработанной схеме потерпевшей сообщили о якобы взломе ее личного кабинета на «Госуслугах» и утечке ее персональных данных. Затем звонившие заявительнице лже-сотрудники «Службы безопасности», «Росфинмониторинга» убедили ее сложить имеющиеся дома накопления в размере 4,8 млн. рублей и 20 тыс. евро в пакет и передать его курьеру на заранее оговоренном адресе. Остальную часть сбережений женщина по указаниям «кураторов» обналичила в трех банках и через банкоматы перевела на «безопасные счета».

В другом случае сотрудница одной из горбольниц после звонка мошенников лишилась 12 млн. рублей. В настоящее время по фактам хищений возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «мошенничество в особо крупном размере».

В связи с этим, полиция провела масштабное профилактическое мероприятие по предупреждению мошенничества. В прошедшие выходные в рейдах приняли участие до 400 полицейских. В рейдах были задействованы сотрудники аппарата УМВД России по Екатеринбургу, территориальных ОВД, строевые подразделения екатеринбургского гарнизона полиции.

Полицейские общаются с гражданами, в том числе пожилого возраста, и информируют их о самых распространенных способах обмана, как распознать злоумышленников, какие первоочередные меры необходимо предпринять, чтобы не стать их жертвами.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Эксперты рассказали об особенностях проекта «Профессионалитет» на Среднем Урале

Свердловская область усиливает работу по федеральному проекту «Профессионалитет». Если за предыдущие три года в регионе было создано 13 образовательно-производственных кластеров, то в этом году на базе учреждений СПО откроется сразу 7 современных площадок. Каждый кластер «Профессионалитета» создается на средства федерального, регионального бюджетов и при поддержке предприятий-партнеров. В общей сложности в нынешнем году запланировано 1,68 млрд. рублей на создание высокотехнологичных образовательных площадок для подготовки специалистов

По словам директора Центра европейско-азиатских исследований, старшего преподавателя Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, лектора Общества «Знание» Андрея Русакова, это закономерно в силу индустриального характера региона и необходимости развития новых производств.

«Мы были изначально промышленным регионом, еще со времен царской России, потом Советского Союза и новой России. Второй момент, это традиция обычного, на сегодняшний момент, импортозамещения. Часть производителей ушла с российского рынка, есть необходимость новых технических компетенций и замещения выбывающих видов продукции своими собственными отечественными разработками и отечественным производством.

Поэтому логично, что открываются новые профессионалитеты, ведь фактически, это общероссийская стратегия развития промышленности. Поэтому, учитывая характер нашего региона, это вполне логично и отрадно, что в этом смысле мы являемся одним из лидеров в России», - подытожил эксперт.

По мнению аспиранта кафедры политических наук департамента политологии и социологии УрФУ Михаила Лихачева, усиление работы региона в рамках «Профессионалитета» - это значимый шаг, отражающий попытку системного ответа на ключевые экономические и социальные вызовы региона.

«По сути можно констатировать, что инициатива выходит за рамки обычного образовательного проекта, представляя собой инструмент промышленной и кадровой политики.

Для Урала, исторически являющегося промышленным ядром России, проект имеет критическую важность, так как способен сократить цикл подготовки с 3-4 лет до 1.5-2 лет, быстро закрывая необходимые вакансии. Проект позволяет гибко обновлять образовательные программы под конкретные запросы предприятий, так как развитие таких отраслей, как машиностроение, металлургия, химическая промышленность, требует новых компетенций, связанных с цифровизацией, роботизацией и работой на новом оборудовании. И что весьма важно, с помощью «Профессионалитета» вновь поднимается престиж рабочих профессий.

По словам губернатора Дениса Паслера показатели проекта уже весьма высоки (в 2026 году на базе учреждений СПО откроется сразу 7 современных площадок и запланировано 1,68 млрд. рублей на создание образовательных площадок для подготовки специалистов.

Губернатор отметил, что: «Более 24 тыс. студентов уже обучаются по программам «Профессионалитета», которые востребованы в региональной экономике. Ребята проходят практику на предприятиях и после выпуска работают по профессии в родной Свердловской области. В приемной кампании 2025 года было подано 145 тыс. заявлений, это почти на 40 тыс. больше, чем в 2024 году».

Эти цифры показывают высокую эффективность программы в регионе, так и реальную заинтересованность власти в экономическом росте , хоть и истинный успех будет измеряться не статистикой, а долгосрочным эффектом.

Таким образом, можно сделать вывод, что «Профессионалитет» на Урале должен стать не просто инструментом закрытия текущих вакансий, а инвестицией в будущую производственную культуру региона. Его цель - воспитание нового поколения уральских мастеров, которые будут не только работать на современных станках, но и создавать их. Только тогда проект станет настоящим возрождением уральского «профессионалитета» как философии качества, мастерства и инноваций», - комментирует эксперт.

Член Общественной палаты Чувашской Республики, член Общественного совета Минэкономразвития Чувашской Республики, член Общественного совета Министерства культуры Чувашской Республики, сопредседатель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия», гендиректор группы компаний «Артефакт» Борис Корсунский подчеркнул, что создание новых современных площадок и тесная связь с реальными предприятиями - это именно то, что нужно для подготовки специалистов, которые действительно нужны на рынке.

«Когда студенты учатся и сразу получают практический опыт на производстве, они гораздо лучше готовы к работе после выпуска. Здорово, что столько ребят уже выбрали эти программы и что работодатели активно участвуют в проекте. Такие инициативы помогают не только развивать экономику региона и страны в целом, но и дают молодежи реальные перспективы для карьерного роста. Надеюсь, что и у нас в других регионах появятся похожие возможности», - сказал спикер.

Председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко отметил, что опыт Свердловской области по реализации «Профессионалитета» - это эталонный пример системного подхода к подготовке кадров.

«Успех основан на трех ключевых принципах: консолидации бюджетов и инвестиций предприятий, фокусе на трудоустройстве выпускников в регионе и широком охвате отраслей - от металлургии до туризма.

Особенно показательно, что результат измеряется не только открытыми площадками, но и реально работающими на ведущих предприятиях специалистами. Рост числа заявлений на 40 тысяч - лучшее подтверждение востребованности программы.

Для Челябинской области с ее схожей промышленной структурой этот опыт служит важным ориентиром. Нам необходимо активизировать обмен практиками, в том числе на площадках общественных палат. Инвестиции в современное СПО, как показывает пример соседей, - это стратегические вложения в технологический суверенитет и будущее всего Урала», - прокомментировал Николай Дейнеко.

По словам замруководителя Администрации губернатора Свердловской области Вадима Дубичева, в Свердловской области очень долговременно реализуемая стратегия по формированию необходимых экономике специализаций, подготовки кадров, которая на системном уровне началась еще с Эдуарда Росселя, когда была принята государственная программа «Уральские инженерные кадры».

«По сути дела, все последующие годы государственная власть развивала эту программу, детализируя, формируя инфраструктурную базу, переформатируя и обновляя работу, прежде всего, конечно среднего специального образования, которое было опять же благодаря Росселю сохранено в 90-е годы в Свердловской области, в отличие от многих других регионов.

И эта работа началась не на пустом месте. И плюс, конечно, развитие наших ключевых вузов, прежде всего, правопреемника УПИ - УрФУ, где создается система подготовки тех кадров, которые нужны экономике Свердловской области.

В последние годы система специализации, поиска человеку своего будущего жизненного пути началась уже со школы. И уже даже в дошкольных учреждениях сейчас выставлена достаточно стройная система, когда так или иначе уже проявляются способности и интересы детей.

Потом уже набор конкретных компетенций в среднем техническом образовании, колледжах, техникумах. И далее уже высшее образование. Система достаточно строго выстроена, для этого есть все инфраструктурные объекты, сама тема находится в поле зрения губернатора Дениса Паслера. Он много очень уделяет этой теме внимания, прекрасно понимая значение подготовки кадров для экономики Свердловской области. Потому что заводы без людей работать не будут», - резюмировал Вадим Дубичев.

Решение Свердловской области усилить работу по данному проекту демонстрирует стремление руководства региона по главе с Денисом Паслером обеспечить условия для эффективного обучения и профессиональной ориентации молодежи, считает эксперт Фонда развития гражданского общества, представитель в УрФО, член Совета Свердловского областного отделения Русского географического общества Сергей Новопашин.

«Создание новых образовательно-производственных кластеров позволит подготовить специалистов, востребованных на рынке труда, что положительно скажется на экономическом развитии региона. Финансирование проекта за счет федеральных и региональных средств, а также поддержка предприятий-партнеров обеспечит необходимые ресурсы для реализации поставленных целей.

Планируемое открытие семи современных площадок на базе учреждений среднего профессионального образования станет значительным вкладом в повышение качества подготовки специалистов и формирование квалифицированной рабочей силы. Общий объем финансирования в размере 1,68 млрд рублей подчеркнет серьезность намерений и масштабность планируемых изменений.

Таким образом, усиление работы по проекту «Профессионалитет» в Свердловской области представляет собой важный шаг на пути модернизации системы профессионального образования и укрепления кадрового потенциала региона», - подытожил эксперт.

Фото: Борис Ярков