ИА «Повестка дня» продолжает публикацию материалов о дискуссии вокруг самодеятельного творчества, роли ДК и локальной истории Уралмаша. Беседа был инициирована выставкой в ЕАСИ работ самодеятельного художника, инженера-конструктора Виктора Неуймина.

В беседе принимают участие сын художника проект-директор Константин Неуймин, политтехнолог и публицист Сергей Новопашин, проректор ЕАСИ по научной работе Лариса Петрова и известный галерист Сергей Одоевский. Фото: Борис Ярков

Сергей Новопашин: Лариса Евгеньевна, в своем интервью вы достаточно плотно, концентрированно, «по-бартовски», изложили свое профессиональное видение заявленной темы. Как поклонник старой русской/советской школы живописи, порой публикую материалы про творчество наших художников, Нины Костиной в частности…

У меня трепетное отношение к старой школе, и, увы, похоже, в Европе не осталось аналогичной школы и студий, подобных советским Домам культуры, где можно было получить, и бесплатно, навыки изобразительного искусства, в том числе…Пример с текущей выставкой в ЕАСИ работ Виктора Неуймина – тому яркое подтверждение…

Отрадно видеть, что сегодня обнаруживает себя то, что было осознано и создано в условиях СССР людьми, не профессионалами-художниками, но имеющими при этом четкий направленный интерес к реализации своих творческих потенций. И тот факт, что пример Виктора Неуймина не единичен, говорит о многом. Люди находили себя не только в работе, но имели возможность идти своим творческим путем, что мне кажется особенно ценно. И то, что Академия (ЕАСИ) берет на себя смелость делать подобные выставки – это здорово! Это нужно продвигать.

Лариса Петрова: Да, феномен самодеятельных студий требует отдельного исследования. Дети и взрослые люди, профессионалы в своих областях приходили в студии домов культуры и рисовали. Это была обычная практика в советское время, но, я считаю, этот опыт может быть экстраполирован на наше время, тем более, как я уже говорила ранее в интервью, в Европе (в Финляндии в частности) появился аналог советских ДК.

У нас сейчас студии имеют принципиально иной характер. Как Вы считаете (обращаясь – Одоевскому С.М. – Прим.ред.), в чем особенность, специфика была советской самодеятельной студии?

Зал старого ДК Уралмаш. Фото: Сергей Новопашин

Сергей Одоевский: Во-первых, организация. В Советском Союзе существовала довольно четкая система художественного фонда, которая подразумевала не только обеспечение профессиональной занятости художников, то есть существовали специальные цеха живописи, графики, скульптуры, они обеспечивали работой художников. Поэтому художники жили безбедно и даже значительно лучше, чем инженеры, например.

При этом же существовал Союз художников, и в рамках Художественного фонда обязывали организовывать такие студии для желающих обучаться изобразительному искусству. И это было все бесплатно, была хорошая организация, люди собирались по интересам с огромным удовольствием. Не было такого засилья средств массовой коммуникации. Люди хотели проводить свободное время в кругу своих единомышленников. Подобные кружки и студии выполняли функцию клубов по интересам. В такие студии с удовольствием шли и преподаватели. Интересен тот факт, что некоторым занимающимся в таких студиях даже приплачивали.

На сегодняшний день подобной централизованной организации конечно нет. Союз художников этими вещами не занимается, Художественного фонда как такового не существует, инициативу проявляют только руководители ДК, которые как Вы знаете, сократились, как и упала их статусность.

Все эти факторы создали такую ситуацию: изменилось отношение, изменилась потребность. Поэтому если кто-то по-настоящему хочет научиться рисовать, он находит знакомого художника, у которого занимается.

Петрова: А зачем Советскому Союзу это было надо?

Одоевский: Это была глобальная идеология. Советский человек должен был быть духовно развит. Не только выполнять свои трудовые обязанности, по созданию и процветанию государства, он должен был обогащаться в соответствии с идеологией. Быть выше и культурней человека Запада. И Советский Союз по своему развитию, интеллектуальной насыщенности занимал второе место после США, а в каких-то областях СССР был и первым в мире. Поэтому это не удивительно – это была политика государства, партии. А сейчас этого нет и нет, вроде бы, необходимости.

Сергей Одоевский: Советский человек должен был быть духовно развит. Не только выполнять свои трудовые обязанности, по созданию и процветанию государства, он должен был обогащаться в соответствии с идеологией. Быть выше и культурней человека Запада. Фото: Борис Ярков

Новопашин: Как-то читал интервью с Артемием Лебедевым, показательно, он, будучи школьником по обмену опытом был в США, учился там. Он говорил, что они, девятиклассники на равных могли общаться только с американскими студентами американскими 3-4 курса. Их ровесники американские – были на уровне советских 5-7 классов. Причем это конец восьмидесятых, когда СССР уже почти закончился, но по инерции система образования еще воспитывала интеллектуально развитых и творчески одаренных людей.

Петрова: Как говорили раньше: «два мира, два детства». Когда я встречаюсь с коллегами американскими или европейскими, меня удивляло, что даже в научных книгах есть некая упрощенность такая, этакое порхание, отсутствие фундаментальности, и именно это почему-то связано со свободой, с повседневным счастьем, а главное - с верой людей в соблюдение закона (у американцев) и доверие государству.

Новопашин: Памятуя о ДК, я вспоминаю свой ДК имени В.И. Ленина (поселок Фанерного комбината, город Тавда): монументальное здание, сталинский ампир. Гигантские полотна в фойе, подобные тем, что находятся в этом здании - бывшего ДК Уралмаша….Кружки разнообразные. Во-первых, все бесплатно, во-вторых, на любой вкус…. А после перестройки все это превратилось в машину по выколачиванию денег. На окнах решетки, дискотеки, видеоклубы и т.д.

Тренд, который сейчас достаточно активно муссируется – это СССР-2.0, в принципе уже невозможен, но возможно это будет новая социосистема формата социального государства, во что очень хочется верить. Сегодня, впрочем, если сравнивать с советским прошлым, любой человек может быть участником клуба в Сети любой социальной группы. И получить новый навык, освоить новый скил, как сейчас говорят, можно не выходя из дома. Так вот вопрос, какое предполагаемое будущее вы видите, условно – у новых ДК, самодеятельных студий, и есть ли у этого формата будущее?

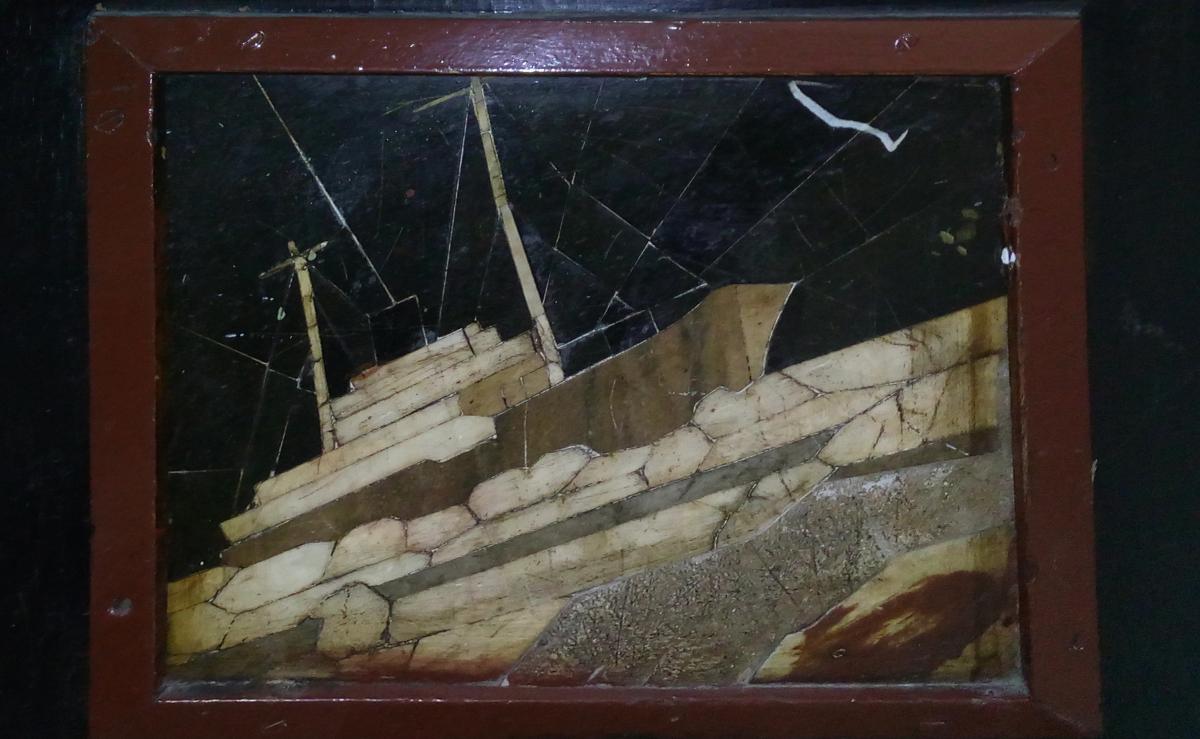

Мозаика из камня. 1950-е гг.. Старый ДК Уралмаш. Фото: Сергей Новопашин

Константин Неуймин: Это очень серьезный вопрос, над которым работает, например, и МУК ЦК «Урал» на Студенческой, 3. Но, как говорят, что-то не срабатывает. Не понятно, как и что сделать привлекательным, чтобы туда народ ходил. Что это будет за новый формат – развлекательный центр, культурный кластер?

Петрова: Мы начали с Дома культуры, в котором кружки концерты, разные группы людей. Вот история нашего здания – это последовательное воплощение «Фабрики кухни», так как люди не должны были питаться дома, потом Дом инженерно-технических работников, уже потом Дворец культуры имени И.В. Сталина, то есть шла эволюция: от закрытости аудитории, сначала для инженеров, а потом и для широкой аудитории. Конечно, всё с идеологией связано, безусловно. И этот формат, формат ДК оказался очень выгодным, очень успешным, но в условиях тотального государственного финансирования.

Лариса Петрова: Обсуждая выставку Виктора Неуймина, мы оказываемся внутри глобальных тектонических сдвигов в культуре. Сейчас мы эту историю проживаем и преобразовываем, и пытаемся задать тон – каким интересным может быть культурный продукт. Фото: Борис Ярков

Сейчас же, уровень экономической культуры нулевой. Это своего рода детская болезнь капитализма.

Наш Дом культуры был приватизирован и был бы разрушен, если бы не взялись во-время. А вот здание кинотеатра «Темп», например, не спасли. А ведь такие здания важны. Важны для локальной истории, для памятования и истории Уралмаша. Эти здания знаковые для жителей района. Да и продвинутым иностранцам, изучающим конструктивизм, тут было что посмотреть.

По факту развития формата ДК в новой системе не нашлось места. И процесс пошел через ТРЦ. Девиз у этих заведений един у всех и прост – еда, кино, шопинг, т.е. по известной схеме древнего Рима в его загнивающей фазе: «хлеба и зрелищ» плюс – потребление.

Однако есть и примеры «спасения» формата ТРЦ. Там, где они не «загнулись», руководство смогло найти выход и стало организовывать выставки, тактильные зоопарки, бесплатные концерты, социальные программы (в ТРЦ «Мега», например, где собираются городские активисты). То есть сегодня ТРЦ, находясь в битве за покупателя/потребителя (а у них больше нет целей, кроме прибыли), вынуждены открывают шлюзы и в сторону культуры. Получается, элементы формата ДК проникают в ТРЦ, порождая новый феномен.

ЕАСИ проводила исследование по этой теме, и выяснили, что в советское время, и сейчас у посетителей культурных мероприятий разный запрос на уровень комфорта и отношения к себе. И сейчас этот уровень гораздо выше. Мы сегодня понимаем, что открывая двери заведения культуры, мы встречаем потребителя, избалованного другими потребительскими практиками. Есть и государственные учреждения, которые идут по маркетинговому пути.

Поэтому, обсуждая выставку Виктора Неуймина, мы оказываемся внутри глобальных тектонических сдвигов в культуре. Сейчас мы эту историю проживаем и преобразовываем, и пытаемся задать тон – каким интересным может быть культурный продукт.

Одоевский: Да, многое изменилось. В организованной советской студии имелась аудитория для работы. На сегодня человек с малых лет хорошо осваивает компьютер, и иной раз думаю, что легче ему научиться рисовать на компьютере, чем брать в руки кисть. Причем работу уже можно вести с помощью инструментов, являющихся продолжением тела. А это уже другое сознание. И с выставкой в интернете нет никаких проблем. Конечно реальная выставка – это очень хлопотный процесс. Если раньше это делалось за счет государства и его фондов, а сейчас за каждый шаг нужно деньги платить и немалые.

В общем, изменилось и сознание, и возможности. А потребность все равно у людей существует. Ту же книгу написать стало гораздо проще, вот компьютер и пиши себе спокойно.

Опыт выставок самодеятельных художников говорит о том, что через интернет все продвигается гораздо быстрее и эффективнее, но качественнее ли, это уже другой вопрос.

Неуймин: Мы как-то обсуждали с коллегами, что в те псевдо-студии, которые у нас в городе существуют, коммерческие, и там рисуют кошечек разных, собачек … там не дают классическую образовательную базу по искусству. Потому что я знаю про отца, видимо было такое время, - выработал такую установку, если он взял в руки кисть и краски, желая постигать основы изобразительного искусства, он к этому подходил абсолютно серьезно. То есть, нужна была студия, профессиональный наставник, он закупил ряд учебников: про свет и цвет в природе, композиция, основы живописи. Обязательны были выходы на пленэр.

Петрова: То есть это ориентация на фундаментальность.

Неуймин: Конечно. И это создает определенный каркас и способность использовать этот инструмент для самореализации. Сейчас этого мало.

Константин Неуймин: Отец, если он выработал такую установку, если он взял в руки кисть и краски, желая постигать основы изобразительного искусства, он к этому подходил абсолютно серьезно. Фото: Борис Ярков

Петрова: Сейчас такого мало, но мы понимаем, что любой проект, любая институция плоха в том случае, если она не отвечает потребностям людей ныне живущих. Вот, к примеру, сейчас очень распространено «вино и картины». Собираются люди, стоит это 3 тысячи рублей, им предоставляется мольберт, все материалы очень хорошие, и они, распивая вино, создают живопись. Каждый из участников делает это кто как хочет, конечно, им дают «наводки», что называется. Обычно они делают какой-то натюрморт, пейзаж по фотографии. Всё, конечно, в удовольствие для самого себя. Самореализуют ли они себя через подобную практику? Думаю, да. Но стоит признать, что это маркетинговый тренд, и здесь задача - продать эту услугу. Сегодня многие художники свои таланты как раз в этом и применяют.

Во многих коммерческих студиях мастер классы ведут довольно профессиональные художники и занятия рассчитаны на взрослых. Стоит это немалых денег. Достижение результата производится без всякой теории. Студии, которые пытаются подходить к обучению фундаментально на данный момент, как правило, маргинальны. Такое время.

Отдельно хочу отметить, что современному искусству на Урале исполнилось пятьдесят лет, потому что была в свое время у нас т.н. Уктусская школа.

УЗТМ. 1954 г. Фото: Сергей Новопашин

В советское время правилом создания искусства служила классическая живопись, по канонам созданная. Каноны имели большое значение. Сегодня следование канонам вообще не обязательно, нигде ни в науке, ни в природе, ни в культуре, ни в живописи. Поэтому так много современного искусства в значении неканонического. У нас такие выставки тоже бывают, их даже большинство, таков современный образ жизни. Сейчас так совпало, что представлены классические произведения. А тренд такой, что люди из множества выбирают что-то свое. Наличие выбора, на мой взгляд, очень важно, чего, хочу подчеркнуть, не было в советское время.

Классика, следование истории – это и в Европе было. А для СССР это все равно существовало внутри каких-то идеологических рамок. Сегодня самореализация в значении выбора: «Я так хочу, я так буду делать». По-моему это самое главное.

Новопашин: Что касается студий: мы водили в частную студию дочку. Преподавательница давала материал согласно канонам, притом, что и декоративный игровой элемент обучения конечно присутствовал.

И видно, что дети хорошо и быстро научились формировать композиции и понимать их построение…

Петрова: В живописи есть такой термин «насмотренность». Это когда человек обладает опытом знакомства с разными стилями, жанрами, коррекциями – это очень большое значение имеет. В обычной массовой школе этому не научат. Хотя, на мой взгляд, это часть успешного человека, этакий культурный бэкграунд. Потому что, показав ребенку, «окружив» его живописью, можно уже с него и спрашивать: «Я тебе по-честному все показал: вот тебе Леонардо, вот не Леонардо, теперь выбирай сам, что ты будешь любить или ненавидеть».

Неуймин: Дальше возникает самое главное. В древнеиндийской системе образования традиционный метод обучения детей языку, например, предполагал три основные взаимосвязанные составляющие. Сначала учили проговаривать, обозначить понятия, эти понятия обязательно при этом показывали с помощью конкретных осязаемых предметов, трогали. Далее совершали действия, предназначенные для этих предметов. Все эти вещи были нужны, чтобы языковые понятия воспринимались вполне конкретно, осязаемо, а не отвлеченно.

Мы говорим о том, что ребенок может расти правильно, среди множества книг и направлений, выставок и прочего. Но здесь важна система. Важно показать, как все это связано между собой.

Из этого вырастает связь времен, художников, стилей, направлений. Работа с этими связями позволяет создать/найти определенный культурный код, который и становится базовой матрицей структуры личности. Это главное.

Петрова: Я с Вами согласна. Те дети, как мне кажется, которые имеют дома альбомы по искусству, которых водят в музеи, хоть в какие и что-то показывают, это все-таки дети, представляющие собой будущую элиту. Может быть, это не политическая и не финансовая элита, но это элита интеллектуальная, культурная элита общества. В этом смысле все идет из семьи. А дальше - зависит от устремления личности к формам самореализации.

В случае с Виктором Неуйминым, думаю, было примерно так… Ведь он же конструктор, человек, творящий инженерный замысел…

Сергей Михайлович (обращаясь к С.Одоевскому), через ваши руки прошли тысячи художественных работ. Каковы Ваши впечатления, когда первый раз увидели работы Неуймина?

Одоевский: Поскольку я работал в Союзе художников еще в конце 1980-х, мне все это знакомо еще с тех лет. Я много видел самодеятельных авторов и людей, которые обучались в различных студиях. Это была моя работа, я проводил выставки, поэтому для меня удивительно ничего здесь нет.

Тем более что мы не так давно проводили выставку моего тестя, который также учился в студиях и всю жизнь рисовал … поэтому для меня это - новый материал, новые работы. Сам формат такой выставки мне хорошо знаком.

Здесь дело в другом. Задача состояла в том, чтобы выбрать наиболее адекватные работы, которые представляли бы автора, его уникальный почерк, чтобы выставка демонстрировала лучшие его достижения, которые в процессе работы ему удалось достичь. Вот на это мы ориентировались. И у нас получилось, я думаю.

В человеке есть невыраженные ипостаси. В частности, у Костиного отца (Виктора Неуймина – Прим. ред.) была потребность рисовать, он не мог этого не делать. Он мог это делать и умел. Для него подобная форма обучения (в студии советского ДК) была необходима. В такие кружки приходили люди, которые имели эту потребность, были такими же, как он. В советское время такую потребность и выразить в другом месте было и невозможно.

Новопашин (обращаясь к Л.Е. Петровой): Вы сегодня реализуете формат «высшая школа плюс галерея». Это выбор?

Петрова: У нас высшее учебное заведение – ЕАСИ. Тут важно, чтобы создавался соответствующий имидж, чтобы о нас знали, особенно те, кто хочет учиться, в том числе и по программам дополнительного образования, которых у нас достаточно много. Также мы обучаем и взрослых, которые уже получили где-то дипломы и у нас переучиваются, или получают повышение квалификации.

Но, как я уже говорила, мы размещаемся в историческом здании, где была когда-то и художественная студия. Галерея же – это мощная поддержка имиджа и элемент образования.

Таким образом, мы, учитывая «исторический и культурный бэкграунд», работаем, преследуя несколько целей – повышаем лояльность к месту, к объекту и его советскому периоду, и самому учебному заведению.

Новопашин: Работа на лояльность к месту - это общемировой тренд. Понятие «топос» в современном культурологическом контексте и среда, которая порождает локальные культуры – это важно, и это то, что вы делаете.

Петрова: Более того, если говорить о трендах, да, их можно назвать глобальными. Все то, что окрашено персональной историей, все, что связано с конкретным человеком, за которым стоит «вселенная» разных факторов, смыслов, коннотаций…

Новопашин: …которые, вшиты в контекст тех или иных реалий..

Петрова: Да, и от этого гораздо интересней жить, учиться и работать. Ведь важнее всего в искусстве, в живописи в том числе, именно человеческое.

Именно это отражает и творчество Виктора Неуймина, и сам факт размещения выставки в стенах старого ДК, и наша инициатива как вуза - все как бы сошлось в одной точке. Поэтому выставка вызвала определенный интерес у уралмашевцев, да и не только у них…

Поэтому мы пытаемся сейчас все это осмысливать. И на примере выставки «Душа конструктора» хотим найти параллели: как это было для советского человека, и как это сегодня и в каких формах это бывает, что очень интересно и важно. Поэтому, впереди нас ждет большая работа в этом направлении.

В галерее ЕАСИ - выставка работ Виктора Неуймина. Фото: Борис Ярков

Материал подготовили Сергей Новопашин, Илья Макридин.

Фото: Борис Ярков, Сергей Новопашин

Часть 1. Соцгород Уралмаш и «Душа конструктора» Виктора Неуймина

Часть 2. Лариса Петрова: осмысление Уралмаша через искусство

Предупреждение о беспилотной опасности объявили в Свердловской области

В Свердловской области объявлено предупреждение о беспилотной опасности.

Как сообщает департамент информполитики, в связи с этим возможны временные ограничения на работу мобильного интернета. Специальные службы отслеживают оперативную обстановку.

Отмечается, что все госучреждения работают в штатном режиме, на каждом предприятии введен в действие собственный порядок реагирования.

Фото: ДИП

В преддверии праздников мошенники стали использовать новые схемы

В преддверии 23 февраля и 8 марта мошенники стали использовать названия крупных сетей, а также представляться курьерами маркетплейсов и цветочных магазинов.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, жертве звонят якобы сотрудники службы доставки и сообщают об ошибочном заказе, срочной доставке или проблеме с ней.

Затем они начинают требовать код из СМС или пароль из сообщения. Так они пытаются получить доступ к аккаунтам граждан.

Кроме того, в предпраздничный период фиксируется рост фишинговых рассылок, поддельных интернет-магазинов с праздничными скидками, а также рассылки о выигрыше в несуществующих акциях.

Фото: Борис Ярков

Путин подписал закон об отключении операторами связи услуг по требованию ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов связи приостановить предоставление услуг абонентам по требованию ФСБ.

Закон предусматривает обязанность для мобильных операторов приостанавливать оказание услуг связи при поступлении требований от ФСБ России. Это касается случаев, которые установлены нормативными правовыми актами президента.

При этом сам оператор не будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств, прописанных в договоре об оказании услуг связи в случаях, которые связаны с выполнением им указанных требований силового органа.

Фото: сайт Кремля

Ректором УрФУ официально стал Илья Обабков

Ректором Уральского федерального университета (УрФУ) официально стал Илья Обабков.

«Назначить Обабкова Илью Николаевича ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» сроком на пять лет», - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правовых актов РФ.

До этого, с мая прошлого года, Обабков трудился на этой должности в качестве исполняющего обязанности. Ранее, с 2018 года, он возглавлял Институт радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ.

Фото: УрФУ

В Каменске-Уральском открыли новую газовую котельную

В Каменске-Уральском запустили современную блочно-модульную газовую котельную мощностью 7,5 мегаватт.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, новый энергообъект заменит старый 1956 года постройки и обеспечит бесперебойное теплоснабжение жителей около 30 многоквартирных домов поселка Ленинский и ряда учреждений.

«Как социально ответственные партнеры, мы построили значимый для теплоснабжения Ленинского поселка энергетический объект за четыре месяца. В итоге мы имеем современный источник тепловой энергии», - рассказал директор УК «Теплокомплекс» Геннадий Виноградов.

Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

В Свердловской области готовятся к масштабному празднованию Масленицы

В Свердловской области готовятся к масштабному празднованию Масленицы.

22 февраля в парке Маяковского екатеринбуржцев и гостей города ждут мастер-классы для рукодельниц, народные игры и забавы, музыкальные посиделки и штурм снежной крепости. Завершится праздник традиционным сожжением чучела.

На горнолыжном комплексе «Уктус» пройдет катание на тюбингах, метание молота, снежный бой и конкурс на самую длинную косу для девушек.

В арамильском Парке Сказов на ярмарке мастера-ремесленники представят свои изделия, на главной сцене стартует развлекательная программа, а вечером выступит фолк-группа «Белолуна». Праздник завершится сожжением огромного арт-объекта в виде «Каменного цветка».

В Первоуральске в Парке новой культуры для гостей подготовили театральную программу, концерт, спортивные эстафеты, состязания в славянских традициях и цирковое шоу. В Театральном парке пройдет интерактивное представление от театра «Вариант», аттракционы, блинный баттл и спортивные поединки.

На городской Соборной площади Каменска-Уральского можно будет проверить свою силу, поиграть в боулинг валенком, побороться мешками и залезть на столб. Невьянский музей подготовил программу с участием скоморохов Кирши и Еремы. В Музее невьянских смыслов Усадьба Подвинцева гости узнают об истории блинов и масленичных традициях.

Фото: Борис Ярков

Росстандарт принял ГОСТ на бананы

В России утвержден рекомендательный ГОСТ на свежие бананы, ввозимые в страну.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт, при ввозе в страну бананы будут проходить контроль на соответствие требованиям по внешнему виду, вкусу и запаху, а также степени зрелости.

Ввозимые бананы должны быть только зеленого или светло-зеленого цвета, чтобы они дозрели на складах и в других специальных местах. Они должны иметь легкий огуречный аромат, а при разрезании выделять млечный сок.

В кисти предусмотрено не более одного вырезанного банана, но с остатком плодоножки зеленого цвета, а в целом в ней должно быть не менее трех фруктов, каждый длиной минимум 14 см.

Фото: Борис Ярков

Паслер презентовал промышленный потенциал Среднего Урала на форуме «Единой России»

Губернатор Свердловской области Денис Паслер презентовал промышленный потенциал региона в рамках первого окружного форума «Единой России» «Есть результат!», прошедшем в Екатеринбурге накануне.

По его словам, над достижением технологического лидерства работает вся страна, но у Свердловской области особая роль в развитии многих стратегических направлений.

«Наш регион - ведущий центр разработки и производства сложнейшей продукции для электроэнергетики, металлургии и горнорудной промышленности, транспортной инфраструктуры, оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплексов, медицины. Наши предприятия расширяют линейки продукции, опираясь на цели и задачи государства, вместе с учеными, инженерами определяют технологическое развитие области и страны на ближайшие годы. Отсюда и повышенное внимание федерального центра к нашему региону, который был и остается Опорным краем державы», - отметил Денис Паслер.

С 2021 года общий объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в Свердловской области составил более 3,5 трлн. рублей. В промышленность в 2021-2025 годах привлечено порядка 1 трлн. рублей. За последние пять лет выпуск промышленной продукции вырос практически на 20%, в обрабатывающей отрасли - на 22%, в металлургии - на 17%, в машиностроении - в 2,2 раза.

«Мы существенно опередили среднероссийские темпы роста. Безусловно, работа будет продолжена. Как отметил Дмитрий Анатольевич, впервые в народную программу партии «Единая Россия» войдет отдельный раздел, посвященный укреплению российской промышленности и технологического суверенитета страны. И Свердловская область, и наше региональное отделение партии готовы к реализации всех стратегически важных планов», - добавил глава региона.

Фото: ДИП

На Среднем Урале подорожали овощи и яйца

В Свердловской области подорожали морковь, картофель, свекла и помидоры.

По данным Свердловскстата, средняя цена моркови за кг теперь составляет 52,5 рубля (+4,53%), а томаты подорожали до 279 рублей (+3,94%). Стоимость кг картофеля приблизилась к 44 рублям (+3%), а свекла теперь стоит 43,7 рубля за кг (+3,6%).

Лук теперь стоит 43,7 рубля, а капуста - 40,9 рубля за кг. Обе позиции прибавили в цене более 2%. На 2,66% подорожали яйца – до 93 рублей за десяток.

В свою очередь цена за килограмм бананов выросла на 1,26%, до 150,3 рубля, яблоки прибавили в стоимости около 0,5%.

На 1,7% подешевела мука, до 52,7 рубля за кг. Молоко снизилось в стоимости на 1,4%, сметана - на 1%.

Фото: Борис Ярков