В 2015 году в России начнется крупнейшая земельная реформа. Она положит конец прежней "казачьей вольницы". Нас ждет другой порядок приобретения муниципальных земельных участков, землю можно будет прикупить по цене многократно ниже рыночной.Теперь власти уже не будут смотреть на самозахваты сквозь пальцы, и тем, кто огородил "ничейную" землю, нужно как можно скорее задуматься о последствиях, даже если они до этого жили спокойно десятилетиями.Об этом "Российской газете" рассказал заместитель министра экономического развития РФ Павел Королев. Он также объяснил, что будет с сельскохозяйственными землями после грядущей отмены деления земель на категории.– Павел Эдуардович, так какие конкретные изменения нас ждут?

В 2015 году в России начнется крупнейшая земельная реформа. Она положит конец прежней "казачьей вольницы". Нас ждет другой порядок приобретения муниципальных земельных участков, землю можно будет прикупить по цене многократно ниже рыночной.Теперь власти уже не будут смотреть на самозахваты сквозь пальцы, и тем, кто огородил "ничейную" землю, нужно как можно скорее задуматься о последствиях, даже если они до этого жили спокойно десятилетиями.Об этом "Российской газете" рассказал заместитель министра экономического развития РФ Павел Королев. Он также объяснил, что будет с сельскохозяйственными землями после грядущей отмены деления земель на категории.– Павел Эдуардович, так какие конкретные изменения нас ждут?

Павел Королев: С 1 марта будет действовать новый порядок предоставления земельных участков гражданам и юрлицам и передачи государственной земли в муниципальную собственность.

В оборот будет вовлечено большое количество новых участков, которые по требованию граждан муниципалитеты будут обязаны выставить на торги. Определить, какие участки могут быть предоставлены, поможет публичная кадастровая карта.– И отказать в продаже будет сложнее?

Павел Королев: Да. С точки зрения гражданина, самое главное - впервые установлен исчерпывающий перечень случаев, когда вам власти вправе отказать в продаже земли.

Как раньше было, да и сейчас еще? Человек приходит в орган местного самоуправления - ему отказывают, он обжалует отказ в суде, снова обращается и получает ответ: да, по этому основанию теперь все в порядке, но вот другая причина для отказа. И выходит замкнутый круг. Теперь это невозможно, есть формализованный перечень оснований для отказа в выставлении участка на торги и детальная процедура проведения этих торгов.

В рамках этого же закона вводится возможность "прирезать" к участку прилегающую государственную или муниципальную землю, если она не может быть никаким другим образом использована. Для многих это означает шанс приобрести за очень небольшие деньги полоски примыкающей земли, которые они уже фактически огородили. А государство получает больше земли, вовлеченной в оборот.– Но самозахваты сплошь и рядом, а люди и так спят спокойно...

Павел Королев: В том-то и дело, что благодаря принятому в этом году закону земельный надзор и контроль кратно усиливаются.

Впервые вводится процедура административного обследования в рамках земельного надзора. И она будет проводиться сразу в отношении, например, всего населенного пункта, определенной территории, а не отдельного земельного участка. Даже не обязательно дожидаться чьего-то заявления о факте нарушения.

Раньше, чтобы наказать за самозахват, надо было выйти на место, собрать доказательства, улики, а если это юрлицо, нужно было сначала поставить проверку в план на следующий год. Плюс незначительные штрафы. Фактически земельного надзора как принудительной процедуры не существовало, вот и появлялся самострой на государственной земле. Тем более что можно захватить территорию, на которой участок не сформирован. Эта земля не является объектом правоотношений, но между тем она захвачена.

Теперь земельному инспектору через процедуру административного обследования гораздо легче выявить самозахваты. Для этого в его распоряжении есть все необходимые сведения из публичной кадастровой карты и Единого госреестра прав на недвижимое имущество, государственного кадастра недвижимости. Замечу, что впервые земельный надзор и его основные положения будут регламентироваться на уровне федерального закона.

Повод задуматься, забор разобрать или не возводить там, где не надо...– Так чего нужно теперь опасаться тем, кто огородил или застроил кусочек "ничейной" земли?

Павел Королев: В первом чтении в Госдуме прошел законопроект, увеличивающий штрафы за это. Точнее, привязывающий их к кадастровой стоимости земли. Захватил дорогой участок - заплатишь много. Например, за нецелевое использование участка юрлицом размер штрафа составит от 1,5 до 2 процентов от кадастровой стоимости, но не менее 100 тысяч рублей.– Один раз заплачу и дальше буду жить спокойно.

Павел Королев: Ничего подобного. Одновременно выдается предписание освободить землю. А если не выполнить предписание, штраф еще и за это, процедура принудительного исполнения предписания и взыскание убытков. Очень накладно.

С другой стороны, в ходе процедуры административного обследования может выясниться, что муниципалитет не оформил надлежащим образом участок, на который у собственника есть документы. Тогда земельный инспектор выдает соответствующее предписание органу местного самоуправления.– А что нам готовит принятый под занавес прошлого года закон о новом порядке изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд?

Павел Королев: Он впервые вводит единые, базовые нормы по изъятию и резервированию земельных участков для государственных и муниципальных нужд.

А мы и по сей день принимаем отдельные законы под конкретные крупные проекты. Законодательство устанавливает только основания для изъятия, теперь будет прописано самое важное - процедура. Она делает предсказуемыми сроки изъятия, что очень важно при любом строительстве, с другой стороны - гарантирует соблюдение прав владельцев земли, дает возможность оспорить их нарушение. В первую очередь это закон для людей.

Это касается размера компенсаций за отчуждаемую землю, сроков уведомления, документов территориального планирования, на основании которых производится изъятие. Сейчас же при проведении дороги граждане сталкиваются с неким фактом, с которым уже ничего нельзя сделать, ни оспорить, ни толком проверить обоснованность изъятия земли.

Все это говорит о том, что нужно более ответственно принимать решения об изъятии, больше внимания уделять резервированию. Закон особенно важен в свете таких проектов, как высокоскоростная магистраль Москва - Казань или развитие транспортной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года. Он заработает с 1 апреля 2015 года.– Но никто не гарантирует справедливую оценку земли в случае его изъятия, если границы участка неточно описаны. А это массовое явление. И власти мешает собирать налог на землю, на недвижимость. Как эту проблему решить?

Павел Королев: Для этого принят закон о комплексных кадастровых работах, который 22 декабря подписан президентом России. Они будут производиться сразу по кадастровым кварталам для того, чтобы в расчете на один земельный участок стоимость этих работ была меньше, чем при обычном порядке, когда такие работы заказываются отдельно для каждого участка.

Заказчиками здесь должны выступать муниципалитеты, закон дает им право использовать на эти цели бюджетные средства. В их интересах один раз потратиться, чтобы навести порядок на своей территории, получить возможность правильно исчислять налог на недвижимость. Ну а граждане получат гарантию, что границы их участков описаны правильно. Если выяснится, что по документам границы пересекаются, вводится процедура досудебного урегулирования споров между соседями.

Кроме того, в ходе комплексных кадастровых работ возможно образование новых земельных участков и вовлечение их в оборот. Муниципалитету это сулит прибыль, а рынку еще один участок, сформированный в соответствии с Генпланом, градпланом и всем на свете. И, конечно, без комплексного уточнения описания границ очень трудно развивать инфраструктуру. Иначе говоря, в этих работах заинтересованы абсолютно все, и власть, и правообладатели.– Для чего нужен закон об объединении реестра и кадастра, который принят в первом чтении?

Павел Королев: Это своего рода основной закон, по которому будет действовать система кадастрового учета и регистрации прав собственности. Вводится единая учетно-регистрационная процедура: уже не нужно подавать заявления отдельно о кадастровом учете объекта недвижимости и отдельно о государственной регистрации права. Максимально, всего до 5 - 7 дней, сокращается срок процедур, устанавливается ответственность за их соблюдение, оптимизируется взаимодействие между Росреестром и Федеральной налоговой службой. Законопроект очень сложный, со многими обязывающими нормами, он играет большую роль в налоговом администрировании.– Подготовленный минэкономразвития законопроект о переходе от деления земель на категории к территориальному планированию вызывает большие опасения. Он принят в первом чтении, но итоги голосования довольно красноречивы...

Павел Королев: Отмечу, что законопроект разработан во исполнение поручений президента РФ по итогам Государственного совета РФ по земельным вопросам. Его критикуют прежде всего аграрии, которые считают, что ликвидация категории земель сельхозназначения приведет к массовому выводу их из сельхозоборота для застройки.

Но парадокс в том, что законопроект как раз предусматривает более жесткую защиту земель сельскохозяйственного назначения. Мы полностью солидарны с главным тезисом критиков закона о том, что земли сельхозназначения должны охраняться государством, более того, считаю, что они должны охраняться в приоритетном порядке.– Так откуда такая критика?

Павел Королев: Для начала поясню суть проблемы. Категории, а всего их семь, отражают целевое назначение земли. Это земли населенных пунктов, промышленности, сельского хозяйства, особо охраняемые природные территории и так далее. Но категория - общее понятие, а все, что можно делать на земле, определяется видами разрешенного использования. Их у нас около двух тысяч. До последнего времени каждый муниципалитет их устанавливал, по сути, произвольно.

Что получается? Дачное строительство можно вести и в населенных пунктах, и на землях промышленности, и на землях сельскохозяйственного назначения. Рекреационное использование, которое при всей кажущейся безобидности этого термина может иметь далеко идущие последствия, допускается в населенных пунктах, на землях сельхозназначения и на особо охраняемых природных территориях. Строительство перерабатывающего завода - на сельхозземлях, землях промышленности и в населенных пунктах. И так далее. То есть целевое назначение земли не выдерживается, и без перевода земли из одной категории в другую ее можно фактически использовать как угодно.

Возникает вопрос: а какая защита сельхозугодий в этой связи с этим порядком возникает? Это невообразимая конструкция с точки зрения бюрократа честного и очень удобная с точки зрения бюрократа нечестного.

Категории земли не предусматривают комплексное развитие территорий. Сегодня здесь сельхозземли, завтра - земли поселений, потом - промышленности. Мы же предлагаем опираться на выделение территориальных зон, которые друг с другом не пересекаются и имеют четкий набор видов разрешенного использования земли. Для этого, в частности, мы подготовили классификатор видов разрешенного использования земель, который на днях вступил в силу. Исключительно важный акт, которого просто не было в стране.– Какой механизм защиты сельскохозяйственных земель предлагает минэкономразвития?

Павел Королев: Подчеркну, что проектируемые нормы не предусматривают изъятия сельхозземель из сельхозоборота, за исключением отдельных, экстрасложных и трудных случаев. Чтобы дополнительно защитить аграриев, мы инициировали норму о сельскохозяйственном регламенте.

Он будет определять, что и как можно делать на этой земле, и предполагает более сложную и ответственную процедуру оборота земель сельхозназначения. Тогда на них не будет дачного строительства, как сейчас.

Кстати, за истекшие 10 лет под застройку отошло около одного процента всех земель сельхозназначения. Но из сельхозоборота выпало земли гораздо больше. Пашня, которую во времена СССР мы всячески стремились расширять, просто зарастает лесом. Смешанным - за 10 лет, хвойным - за 15. Все. Для интенсификации оборота сельхозземель нужна четкая правовая процедура, теперь предусмотренная в законе N 171-ФЗ, а также экономическая целесообразность, выгода.

Кстати, процедура предоставления участков и проблемы сельхозземель замечательно отражены в фильме Никиты Михалкова "Своя земля".– Как будет приниматься сельхозрегламент?

Павел Королев: Точнее, регламенты. На федеральном уровне минсельхозом принимается типовой сельхозрегламент, а на его основе субъекты будут принимать свои сельхозрегламенты, учитывающие местную специфику.

Соответствующий проект подзаконного акта мы намерены представить депутатам уже ко второму чтению закона, чтобы гарантировать разработку сельхозрегламентов к моменту вступления закона в силу. Они должны разрабатываться организациями минсельхоза, научными и проектными учреждениями. Точно так же, как градрегламенты готовятся своими проектными организациями.

Сельхозрегламенты должны исходить из комплекса факторов. В частности, мы не должны определять ценность сельхозугодий только по химическому составу почвы. Потому что не только черноземы, как на юге или юго-востоке Европейской России, могут иметь особую ценность. А если это технические культуры? Им вообще чернозем не нужен, они на нем сгорают. Лен, например, выращивают в Нечерноземье, при этом при правильной организации хозяйства он является весьма ценной культурой. Также, например, места выпаса скота - это крайне важные для сельского хозяйства территории.– В регионах уже приняты документы территориального планирования? Все ли готово к переходу в новый правовой режим использования земель?

Павел Королев: Региональные схемы территориального планирования утверждены везде, на муниципальном уровне почти везде. Проблемы могут быть, например, в Москве и Московской области, то есть на высокоурбанизированных территориях, где требуется учесть множество факторов. Потому что при подготовке любого градостроительного документа нужно понимать, что на этой территории есть сейчас, как было и как должно быть.

Альтернативы территориальному планированию нет. Можно откладывать эти решения, но лишь для уточнения деталей законодательного регулирования.– Почему закон заработает только с 2018 года?

Павел Королев: Предусмотрено много переходных норм, мы обязаны учесть всю специфику правоотношений в этой сфере.

Еще раз подчеркну: мы понимаем озабоченность аграриев. В начале 2000-х годов, когда очень активно развивался стройкомплекс, многие нормы принимались в помощь ему. И до сих пор любые изменения, затрагивающие сельхозземли, настораживают. Но сейчас перед нами задача дать возможность развиваться всем сферам экономики на основе современных, очень четко прописанных норм землепользования. Необходимо создавать поэтапно межотраслевую систему управления земельными ресурсами. Ведь экономика страны развивается не секторально, а комплексно, и основой для этого являются земельные отношения.

А законопроект о переходе к зонированию земель мы будем дорабатывать ко второму чтению с учетом обсуждения с экспертным сообществом, с представителями регионов. Законопроект трудный, в нем сочетаются вопросы территориального планирования, землепользования, природоохранных мероприятий и так далее.– Теперь видно, что прошедший год был очень насыщенным для земельного законодательства. Что выделите как главный итог?

Павел Королев: Мы уходим от практики деклараций в области землепользования и переходим к практике норм прямого действия, взаимно четко увязанных.

Одновременно повышаем ответственность правообладателей и власти за их соблюдение, предъявляем более высокие требования к качеству работы органов местного самоуправления и исполнительной власти, которые должны обеспечивать комплексное развитие территорий. Общество давно этого ждет. Правоотношения в сфере землепользования становятся системными, близкими к принятым в развитых странах. Земельный кодекс существенно обновился, на наш взгляд, он стал теперь в полном смысле отраслью права. Мне кажется, это очень важно, потому что земля - базис экономики.Источник: "Российская газета"

Мошенники заставили екатеринбурженку сжечь чужую машину

В Екатеринбурге полиция задержала 20-летнюю местную жительницу за поджог автомобиля по указанию мошенников.

Из-за возгорания у китайского кроссовера, припаркованного на ул. Вилонова, оказался поврежден моторный отсек и капот. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила рядом бутылку с остатками горючей жидкости. В ходе изучения записей камер наблюдения оперативники установили, что к автомобилю подошла неизвестная и некоторое время совершала какие-то манипуляции, после чего транспортное средство загорелось.

Полицейским удалось по горячим следам установить личность и задержать виновницу происшествия. Ей оказалась ранее несудимая не работающая местная жительница 2005 года рождения.

По словам задержанной, накануне Нового года ей поступил звонок якобы из службы доставки. При этом она как раз ждала курьера, который должен был привезти ей подарки. Звонивший попросил назвать код, поступивший на телефон девушки, и она, не задумываясь, это сделала.

Далее девушке начали звонить лже-представители госструктур и уверять, что ее персональные данные похищены, пугать уголовной ответственностью и требовать перевести имеющиеся личные деньги для «инкассации». Диалог продолжался около месяца, но за это время им удалось похитить лишь 80 тыс. рублей.

Тогда аферисты велели девушке купить жидкость для розжига и поджечь автомобиль, на который они ей укажут. Это, якобы, нужно было сделать в рамках операции по задержанию опасного преступника. По словам задержанной, вечером 23 января екатеринбурженка прибыла на нужную улицу и вышла на видеосвязь с мошенниками и показала автомобили, припаркованные во дворе.

Преступники указали ей на серебристый кроссовер. Когда машина вспыхнула, она продолжила транслировать происходящее, чтобы отчитаться перед лже-силовиками. Сейчас в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества».

В связи с продолжающимися фактами мошеннических действий в минувшие выходные полиция Екатеринбурга вновь провела профилактические рейды в жилом секторе, предупреждая граждан о схемах обмана со стороны мошенников и способах уберечь себя от действий злоумышленников.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Свердловская область и Индия будут наращивать международное сотрудничество

На площадке Свердловской государственной детской филармонии состоялось торжественное мероприятие по случаю 77-й годовщины со дня образования Республики Индии и открытия генконсульства этой страны в Екатеринбурге.

Генеральное консульство Индии будет обслуживать жителей 16 регионов России, включая весь Уральский федеральный округ, Алтай и Сибирь, передает департамент информполитики.

«Консульство не только укрепит наше дипломатическое присутствие в России, но и послужит катализатором для дальнейшего развития торговых и экономических, промышленных, научно-технических, культурных, межличностных и межрегиональных связей между нашими странами», - отметил генеральный консул Индии Дебабрата Чаттопадхьяй.

В свою очередь замглавы региона Василий Козлов передал генконсулу архивные документы, посвященные визиту премьер-министра Индии Джавахарлала Неру в Свердловск в 1955 году.

Фото: ДИП

В России могут ограничить количество платных мест в колледжах

В России могут ограничить количество платных мест в колледжах.

Как рассказала «Известиям» вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, соответствующий законопроект разработают и внесут до конца этого созыва в июле.

«Принципы регулирования платного приема, утвержденные для вузов, необходимо распространить и на колледжи. По ряду направлений, например, таких как юриспруденция, более 80% студентов обучаются платно. Массовый платный набор чаще всего встречается на популярных у школьников, но невостребованных на рынке труда программах. В то же время реальный сектор экономики испытывает нехватку квалифицированных рабочих и специалистов», - сказала Абрамченко.

По ее словам, сейчас законопроект обсуждается в рабочей группе по вопросам среднего профессионального образования. В состав группы, помимо депутатов, входят власти регионов и представители заинтересованных ведомств, включая Минпросвещения и Минтруда.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения сократит количество часов на изучение иностранного языка.

Фото: Борис Ярков

Россиян предупреждают о схеме мошенников с рассылкой под видом «Госуслуг»

Россиян предупреждают о новой мошеннической схеме с рассылкой под видом «Госуслуг».

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в сети участились случаи фальшивых рассылок якобы от «Госуслуг». Злоумышленники используют похожие логотипы, персональное обращение и даже советуют никому не сообщать коды из СМС.

Эксперты призывают не переходить по подозрительным ссылкам и не звонить на номера из писем, отправленных с фейковых аккаунтов. «Госуслуги» отправляют письма только с одного электронного адреса: no-reply@gosuslugi. ru

Ранее был назван самый популярный предлог мошенников для получения кода из СМС.

Фото: Борис Ярков

Уральские студенты получат гранты на создание долговечной краски и импеллерных двигателей

Проекты свердловских студентов попали в число получателей поддержки Фонда содействия инновациям.

В числе разработок, на которые будет направлено финансирование, вошли создание долговечной краски для дорожной разметки, импеллерных двигателей для высокоскоростных полетов, а также создание химического состава для защиты древесных материалов, биоразлагаемой пленки и мини-завода по производству высоковольтных керамических конденсаторов.

В общей сложности, в этом году грантовое финансирование получит 21 студенческий стартап и восемь научно-технологических проектов молодых ученых УрФУ. Победителям конкурса «Студенческий стартап» выделили по 1 млн. рублей на каждый проект, а финалисты программы «УМНИК» получат по 500 тыс.

Фото: ДИП

«Уральские авиалинии» увеличили число рейсов из Екатеринбурга в Пекин

«Уральские авиалинии» увеличили число рейсов из Екатеринбурга в Пекин.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, самолеты будут летать в столицу Китая шесть раз в неделю в связи с возросшим спросом. С 21 февраля введут рейс Екатеринбург - Пекин по субботам, обратный - по воскресеньям.

Со 2 апреля из Кольцово в пекинский аэропорт Дасин можно будет вылететь по четвергам, обратно - по пятницам.

Фото: Борис Ярков

Онлайн-гид со 100 играми для семей с детьми запущен на Среднем Урале

При поддержке Фонда президентских грантов в Свердловской области запущен онлайн-гид со 100 играми для семей с детьми

Проект «Гид по играм», доступный на специализированном сайте, объединил около 100 игровых практик для совместных занятий родителей и детей. На платформе собраны игровые практики для разных возрастных категорий - от дошкольников до подростков, передает департамент информполитики.

Каждая игра сопровождается рекомендациями психологов и системой визуальных подсказок: указанием возраста ребенка, продолжительности занятия, количества участников и задач, которые помогает решить конкретная игровая практика.

Отдельные разделы посвящены развитию эмоциональной сферы, коммуникации, привязанности, мышления и творческих навыков. Особое внимание уделено семьям, воспитывающим приемных детей: игровые форматы помогают мягко выстраивать контакт и формировать эмоциональную близость в период адаптации ребенка в семье.

Фото: Борис Ярков

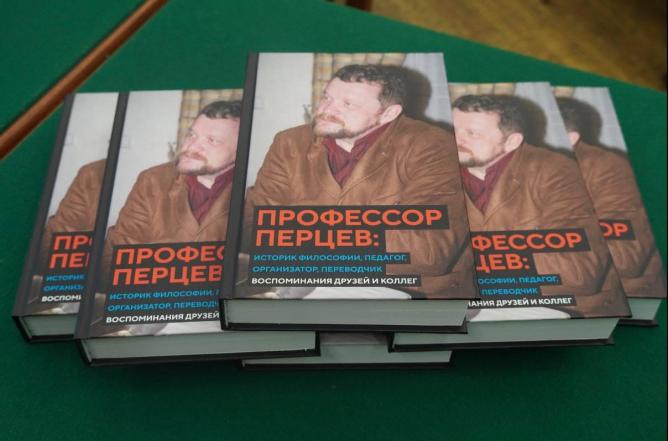

В УГИ УрФУ прошла презентация книги, посвященной Александру Перцеву

В Пресс-Центре УрФУ состоялась презентация книги «Профессор Перцев: историк философии, педагог, организатор, переводчик. Воспоминания друзей и коллег», приуроченная к годовщине кончины почётного профессора УрФУ, выдающегося организатора науки и образования доктора философских наук Александра Владимировича Перцева (06.08.1954 - 21.01.2025).

Перцев занимал ключевые посты декана философского факультета УрГУ (1995–2011) и директора департамента философии УрФУ (2011–2014), был вице-президентом Российского философского общества и президентом Уральского философского общества, а также действительным членом (академиком) Российской академии естественных наук.А.В.Перцев был непревзойдённым знатоком и переводчиком немецкой философии, представившим российскому читателю работы Ф.Ницше, К.Ясперса, М.Хайдеггера, П.Слотердайка, Р.Гвардини и других мыслителей XIX–XXI веков. Под его руководством были разработаны и внедрены новые научные специализации, защищены 1 докторская и 15 кандидатских диссертаций. Он является автором 6 монографий и более 200 научных и учебно-методических работ по истории философии и истории социально-политических идей

В этом сборнике коллеги, друзья и ученики делятся воспоминаниями, которые раскрывают личность Александра Владимировича, его философское мышление и творческий путь. В книге также публикуются его избранные интервью, стихотворения, фотографии и архивные материалы, помогающие понять истоки его научных интересов и трудности, с которыми он сталкивался в философском переводе.

Инициаторы издания этой книги представили ее и зачитали некоторые фрагменты книги. Коллеги, друзья, ученики на презентации поделились личными воспоминаниями о жизни и деятельности А.В. Перцева и высказали большую благодарность тем, без кого эта книга не увидела бы свет: О.А.Матвейчеву, Е.С.Черепановой, С.В.Мотину, О.В.Куликовой, М.А.Мальцеву за организацию, помощь в сборе материалов, редактировании и финансировании издания.

Фото предоставлено организаторами

Свердловские муниципалитеты получат 2,2 млрд на дорожную инфраструктуру

На улучшение дорожной инфраструктуры девяти свердловских муниципалитетов направят 2,2 млрд. рублей. Часть средств предусмотрена на реализацию проектов в течение трех лет.

В Серовском МО продолжится реконструкция ул. Короленко, где в прошлом году начался монтаж ливневой канализации и водопровода. На это предусмотрено 142,5 млн. рублей. В Верхней Пышме реконструируют ул. Обогатителей. На это выделено муниципалитету более 125 млн.

В Качканаре продолжатся работы по расширению дороги от ул. Набережной до перекрестка на лыжероллерную трассу «Звездочка». На это предусмотрено 81,8 млн. Кроме того, в этом году дорожники капитально отремонтируют ул. Луговая и Советская в селе Криулино (Красноуфимский МО), ул. Горького и Свердлова в селе Шайдуриха (Невьянский МО), а также участок улицы Кунавина в Богдановиче. Продолжится ремонт ул. Октябрьской в Краснотурьинске с заменой бордюров, обустройством тротуаров и ливневой канализации.

Всего на капремонт этих дорог будет направлено более 860 млн. Екатеринбург и Нижний Тагил в ближайшие три года получат почти 1 млрд. рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем для оптимизации городского трафика, повышения безопасности дорожного движения и увеличения сохранности дорожного полотна.

В общей сложности, на модернизацию дорог регионального и муниципального значения в этом году направят 40 млрд. рублей, включая средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: Борис Ярков

Масштабный капремонт школ проведут на Среднем Урале

В Свердловской области в этом году пройдет масштабный капремонт школ.

Как сообщил губернатор Денис Паслер, программа развивается по двум направлениям, благодаря поддержке федерального центра и областного бюджета. До конца января завершится отбор школ, которые войдут в новый региональный проект.

На капитальный ремонт 10 учреждений образования в областном бюджете предусмотрено 1,8 млрд. рублей.

«Также в этом году продолжим системную модернизацию инфраструктуры сферы образования с привлечением средств федерального бюджета. Капитальный ремонт запланирован в 13 объектах образования. В течение 2026 года будут отремонтированы школы: №17 и №11 в Сухом Логу, №13 в селе Черемисское в Режевском муниципальном округе, №3 в Красноуфимске и Дубская школа Ирбитского района. Кроме того, в этом году специалисты завершат работы в школе №4 в Верхнем Тагиле и двух корпусах школы №58 в Камышлове, в которых срок сдачи перенесён с прошлого года», - рассказал Денис Паслер.

Кроме того, капремонт двухлетнего цикла еще в пяти образовательных организациях будет закончен в следующем году: №13 в Ирбите, №5 в селе Николо-Павловское Горноуральского МО, №1 в Артемовском, №73 в Лесном, №3 Невьянского МО.

1 сентября откроются после ремонта три детсада: Центр развития ребенка в Красноуфимске, детский сад «Колосок» в селе Ницинское Слободо-Туринского района и детсад №12 в Камышлове.

Помимо этого, в День знаний работу начнут семь новых образовательных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Фото: Борис Ярков