Ну вот, собственно, и все. Интрига с президентом-2012 разрешилась. Стране и миру объяснили, что никакой интриги на самом деле и не было, что все будет, как было, и что именно в этом наше будущее и наше счастье.Судя по моей переписке и многим публикациям, с которыми я имел возможность ознакомиться после 24 сентября 2011 г. (когда на съезде «Единой России» объявлена историческая рокировка), среди активной части россиян господствует разочарование.И это вполне объяснимо. Дело не в соотношении личных качеств, достоинств и недостатков Владимира Путина и Дмитрия Медведева. А скорее в том, что продолжение эры Путина – это шаг в прошлое. Для любой политической системы и политической элиты движение в прошлое – это плохо, так как оно убивает надежду, а с ней – предпосылки консолидации активной части народа и ее взаимопонимания с властью.Два года назад, вскоре после того, как Дмитрий Медведев назвал модернизацию страны ключевой целью национального развития и своей собственной политики, я попытался задать главе государства несколько вопросов в моей статье «Поколение М».Основные вопросы были такие:

Ну вот, собственно, и все. Интрига с президентом-2012 разрешилась. Стране и миру объяснили, что никакой интриги на самом деле и не было, что все будет, как было, и что именно в этом наше будущее и наше счастье.Судя по моей переписке и многим публикациям, с которыми я имел возможность ознакомиться после 24 сентября 2011 г. (когда на съезде «Единой России» объявлена историческая рокировка), среди активной части россиян господствует разочарование.И это вполне объяснимо. Дело не в соотношении личных качеств, достоинств и недостатков Владимира Путина и Дмитрия Медведева. А скорее в том, что продолжение эры Путина – это шаг в прошлое. Для любой политической системы и политической элиты движение в прошлое – это плохо, так как оно убивает надежду, а с ней – предпосылки консолидации активной части народа и ее взаимопонимания с властью.Два года назад, вскоре после того, как Дмитрий Медведев назвал модернизацию страны ключевой целью национального развития и своей собственной политики, я попытался задать главе государства несколько вопросов в моей статье «Поколение М».Основные вопросы были такие:

– Исходит ли третий президент РФ из понимания, что для успешной модернизации нужен полноценный субъект этого процесса – модернизационный класс (то самое «поколение М»), составляющий не менее 3% от экономически активного населения страны?

– Готов ли он согласиться, что для модернизационного класса нужны особые условия формирования и культивирования, среди которых важнейшее – создание реальных механизмов эффективной вертикальной мобильности; которая, в свою очередь, едва ли возможна без политической либерализации России и качественного снижения уровня коррупции в стране?Под основными группами модернизационного класса, потенциально способными и готовыми сыграть в судьбе анонсированных Медведевым реформ основополагающую роль, я понимал (и понимаю) прежде всего:

– профессиональных инноваторов, в том числе владельцев и менеджеров небольших и средних частных инновационных компаний, созданных с нуля;

– ученых и инженеров 1960-1970-х гг. рождения, получивших образование в СССР и не окончательно потерявших надежду реализоваться на Родине;

– ученых и инженеров, покинувших Россию в постсоветский период и реализовавшихся на Западе, но видящих некие и некоторые перспективы в России;

– молодых специалистов с высоким творческим потенциалом, которые прямо сегодня делают выбор — уезжать или оставаться;

– гуманитарную интеллигенцию, не отравленную гламуром.Наряду с социальными характеристиками этого воображаемого социального слоя важны и ментальные: модернизационный класс может быть образован людьми с креативным, а не паразитическим типом мышления. Теми, кто ориентирован на созидание, а не на распределение созданного другими.Тогда, в октябре 2009-го, представитель Кремля обнадежил меня сообщением, что президент мою статью прочитал. Я полагал, что сама президентская политика в сфере модернизации даст мне – как и всем остальным, кого интересует эта тема, – ответы на вопросы о «поколении М».Сейчас есть серьезные основания полагать, что эти ответы получены. Они в том, что реальные приоритеты власти совсем другие.

Насколько я могу судить, никакой целевой работы с социальными группами, которые могли – и, весьма вероятно, хотели бы – стать основой модернизационного класса в России, власть в этом направлении не вела и не ведет. Максимум того, что предлагается таким людям, – полная свобода от государственного вмешательства в их частные дела. Государство не особо мешает, но и не помогает. Хочешь развивать бизнес – развивай, но хочешь – брось это неблагодарное занятие. Хочешь оставаться – оставайся, планируешь уехать – никто не держит.На всех сколько-нибудь значимых руководящих позициях – все те же лица, олицетворяющие «экономику трубы». На съезде ЕР Владимир Путин объявил, что Дмитрий Медведев, став премьером, сформирует в федеральном правительстве некую «новую, молодую» команду, пригодную к делу модернизации. Верить ли этому? Будет ли новизна этой команды настоящей, а не имитационной? В любом случае, если уж начинать кадровую реформацию, то все же до того исторического момента, как само слово «модернизация» необратимо станет объектом всеобщих насмешек. А этот момент уже очень близок.Люди, которые у нас теперь на самом высоком государственном уровне ассоциируются с инновационным менеджментом, судя по всему, полагают, что модернизация сводится к импорту относительно свежих технологий производства индустриальных товаров, заведомо неспособных конкурировать на мировом рынке. На рынке технологий – из-за своей вторичности, на потребительском – из-за очевидного ценового проигрыша «азиатским тиграм».При этом системные инновационные решения, потенциально меняющие среду обитания российского человека и потому явно проходящие по категории модернизационных – например, программа «Электронное правительство», – находятся на задворках внимания правящей бюрократии: недавно выяснилось, что страна, несмотря на бравурные реляции, технически не готова к электронному правительству, а потому запуск системы переносится минимум на год (с 2011 на 2012 г.). Поможет ли третье президентство Путина ускорить процесс?Социальное, политическое, историческое измерения модернизации просто игнорируются представителями власти – во всяком случае, мне так и не удалось услышать от них даже попытки ответственно порассуждать на эти темы. Модернизация вообще не воспринимается правящей верхушкой как предмет диалога с обществом; она – вещь в себе, «черный ящик», который на поверку может оказаться скорее пуст, чем полон. Логика российского бюрократа-«модернизатора» сродни известной философии Германа Геринга: я сам в своем ведомстве определяю, что есть модернизация, а что нет.Коррупция за два года объявленной модернизации существенно выросла. Пока парламент в скоростном режиме принимал закон о кратных штрафах за взятки (сомнительная мера для тех, кто понимает, как устроена современная коррупция), средний размер отката при распределении госсредств в России превысил 30%. Какие модернизационные решения могут быть эффективно реализованы при таком уровне коррупции?Наконец, политическая система если и развивается в некоем направлении, то едва ли в модернизационном. Как и многие россияне, я, конечно, порадовался тому, что теперь в Госдуму теоретически могут проникнуть партии, получившие более 5%, но менее 7% голосов избирателей. Вот только политический пейзаж перед электоральным циклом 2011-2012 гг. стал еще беднее, а реальные ограничения и для политиков, и для избирателей – еще жестче.Попытки самого Кремля оживить политическую жизнь и создать дополнительную интригу думских выборов с помощью незаурядных фигур (Михаил Прохоров, Дмитрий Рогозин) потерпели неудачу на самом старте: очевидно, система управления внутренней политикой так устроена, что она может идти только вниз путем дальнейшего упрощения и сокращения политического многообразия, но не двигаться наверх – к развитию.Решение о третьем сроке Путина – апофеоз этого упрощения. 24 сентября 2011 г. убиты последние надежды на то, что система может по собственной инициативе, добровольно пойти на демократизацию и либерализацию, а значит – допустить хоть какую-то реальную политическую конкуренцию. Как сказал классик: «Спешу успокоить вас: этого не будет». О том, что политические решения и события конца сентября никак не могли добавить доверия к существующей политической системе и персоналиям, ее олицетворяющим, со стороны граждан страны, сохранивших человеческое достоинство, уже все сказано до меня.Судя по всему, модернизации сверху мы уже не ждем.Что же делать в таком случае представителям «поколения М» – тем, кто относит себя к модернизационному классу (а самоидентификация здесь и есть самое важное).Вариант первый. Интегрироваться в существующую систему «экономики и политики трубы».Нереально. Все места в системе заняты, и никакие свежие мозги и идеи ей не нужны. Напротив, любой приток свежего воздуха может привести к окислению существующих конструкций и снижению их устойчивости, что, с точки зрения «трубного класса», есть однозначно угроза, а не шанс.Вариант второй. Покинуть Россию.Не буду его рекомендовать. По разным причинам, но еще и потому, что сам присоединиться к отъезжающим не смогу.Вариант третий.Стараться сделать то, что можно, исходя из понимания необходимости модернизации для России и демократизации, как ее составной части и условия, создавать новый модернизационный класс.Пойти на выборы и проголосовать так, как подскажет совесть (за кого-то или перечеркнув бюллетень), так как действие, пусть и не любое, – это модернизационное поведение. Тем, кто по понятным причинам голосовать в нынешних избирательных реалиях не хочет, активнее участвовать в соответствующих протестных акциях социальных сетей – и это тоже будет модернизационным поведением.Главное – действовать! Объединяться и защищать свои гражданские права, пусть на самом нижнем – муниципальном, дворовом уровне, поскольку это – действие, это – опыт, это – пусть минимальный, но результат.Участвовать в реальной помощи другим людям, поскольку, только инвестируя свое время, можно добиться построения современной социальной среды.Необходимо учиться выходить из интернета в «реал», учиться рвать оболочку привычного, рабского поведения, надо прекратить уговаривать себя, что «от меня ничего не зависит». Зависит!Модернизация – удел делателей, а не созерцателей, не приспособленцев.Интернет, социальные сети – прекрасная среда для поиска единомышленников, обсуждения общих позиций, незаменимый механизм коммуникаций, способный объединить для реальных действий реальных граждан огромной страны.Можно сказать, что из этого ничего не получится. И это будет правдой.А можно сказать, что таким путем можно создать правящий класс следующей России. И это тоже будет правдой.Но вторая правда – ценнее первой. С такой правдой можно попытаться сделать нашу страну свободной и процветающей!Источник: «Ведомости»Tweet

Свердловские муниципалитеты получат 460 млн на строительство и ремонт дорог

Четыре свердловских муниципалитета получат свыше 460 млн. рублей на строительство и ремонт дорог.

Как сообщил губернатор Денис Паслер, необходимые корректировки уже внесены в бюджет региона текущего года.

В Богдановиче отремонтируют дороги по ул. Степана Разина, ул. Пионерской и ул. Гагарина. На эти цели направили 85,3 млн. рублей. В Верхней Пышме на дополнительные средства в размере 49,9 млн. будет завершена реконструкция ул. Александра Козицына. В свою очередь Среднеуральску на ремонты улиц направлено 122,3 млн.

«В Екатеринбурге необходимо создать качественную дорожную инфраструктуру возле новых корпусов кампуса УрФУ, которые уже получили разрешения на ввод в эксплуатацию. На эти цели направили городу около 230 млн. рублей», - отметил Паслер.

В общей сложности из областного бюджета на строительство, реконструкцию и ремонты дорог муниципалитетам направлено 8,9 млрд. рублей.

Фото: Борис Ярков

Россиян начали обманывать под предлогом доставки корпоративных подарков

Россиян начали обманывать под предлогом доставки корпоративных подарков к Новому году.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на компанию в области кибербезопасности ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис»), мошенники посылают сотрудникам компаний СМС якобы от службы доставки с сообщением, что один из клиентов отправил подарок, но курьер не смог дозвониться.

В сообщении предлагается связаться по указанному номеру напрямую. После установления контакта злоумышленники могут выманить персональные и конфиденциальные данные, а также убедить жертву оплатить различные сборы или перейти на фишинговый сайт, имитирующий портал службы доставки.

Напомним, ранее были названы семь самых распространенных схем мошенничества в ЖКХ.

Фото: Борис Ярков

Уральские эксперты прокомментировали инициативу Павла Крашенинникова по «делу Долиной»

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, представляющий в Государственной Думе Свердловскую область, Павел Крашенинников предложил новые подходы к сделкам с недвижимостью.

Тема стала особенно острой и актуальной после случая с квартирой Ларисы Долиной - летом прошлого года она продала свою 236-метровую квартиру в Хамовниках за 112 млн. рублей, но позже объявила, что находилась под влиянием мошенников. Певица в суде оспорила сделку по продаже, оставив покупательницу без денег и без квартиры. Так называемый «эффект Долиной» стал началом целого ряда похожих случаев на вторичном рынке, когда суды встают на сторону жертв мошенников, а покупатели остаются без жилья и денег.

В связи с этим Павел Крашенинников предложил ввести нотариальную форму сделок с недвижимостью с участием граждан. При наличии дефектов оформления нотариусы должны нести ответственность. Также в числе предложений - невозможности распоряжаться недвижимостью, за которую не выплачена или не возмещена стоимость по договору. Внесение информации о невыплате в качестве обременения в государственный реестр. Кроме того, он заявил о необходимости федерального закона «О риелторской деятельности» и внесении поправок в нотариальное и налоговое законодательство.

Члены Экспертного клуба Свердловской области прокомментировали для ИА "Повестка дня" инициативу Павла Крашенинникова по столь резонансному делу.

По словам политического эксперта, члена Избирательной комиссии Свердловской области, адвоката Игоря Рузакова, он бы сместил акценты по текущим итогам «дела Долиной» с узко юридических на более комплексные.

«Решение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда, безусловно, поставило все на свои места, НО:

а) Если бы не поистине всенародное возмущение, то тихий судебный междусобойчик (несколько инстанций продублировали юридический и этический бред!) так бы и цвел, и пахнул? На данный момент несколько тысяч дел подобных делу Долиной пока склоняются не в сторону добросовестного приобретателя! Будет разъяснение Пленума ВС?

б) вопрос к судьям всех инстанций до В: как юрист у юристов хочу спросить вы где и как диплом получили? То, что нам давали как аксиому: понимание сделки в гражданском обороте в качестве самостоятельного и завершенного правового феномена, не связанного с взаимоотношениями продавца и третьих лиц (мошенниками и ТД), теперь надо доказывать? Вы серьезно? Институт сделки, совершенной под влиянием обмана или заблуждения - НЕ ПРО ЭТО! Вы прогуливали лекции? Давайте тогда пойдем далее и титул собственности начнем регистрировать лет через двадцать после сделки, при наличии судебного решения о правомерном и разумном расходовании, полученного продавцом!

в) И о моральном облике глубоко НЕуважаемой Долиной. Синдром Ефремова: каемся, потом отрицаем вину, потом начинаем бороться в попытке все поставить вверх тормашками. Обещать вернуть деньги и параллельно судиться? Бог ей Судья. Понимание Добра и Зла смещены. Тут надо где-то на уровень детского сада возвращаться…

Большая благодарность Верховному Суду и Краснову И.В. персонально. Решение законное и справедливое. Многих, очень многих эта ситуация глубоко ранила. Теперь люди верят, что правосудие есть. Как и честь, и справедливость», - прокомментировал Игорь Рузаков.

Идея депутата Павла Крашенинникова о внесении изменений в законодательство о сделках с недвижимостью заслуживает пристального внимания и одобрения, отметил помощник руководителя Адвокатской конторы № 22 «Магнат» Ярослав Колесниченко.

«Актуальность подобных нововведений обусловлена ростом числа споров и судебных разбирательств, связанных с недобросовестными сделками купли-продажи жилых помещений.

Предложение о нотариальной форме сделок с участием граждан является разумным решением, так как оно позволит снизить риск злоупотреблений и мошенничества. Обязанность нотариусов проверять законность сделки и правильность оформления документов устранит большинство оснований для оспаривания договоров и снизит вероятность возникновения спорных ситуаций.

Необходимость внесения информации о задолженности по оплате недвижимости в Государственный реестр недвижимости также кажется оправданной. Покупатели смогут заранее ознакомиться с информацией о проблемах с оплатой, что предотвратит покупки имущества с обременениями и сократит число спорных ситуаций.

Введение единого Федерального закона «О риелторской деятельности» создаст единый стандарт и гарантии для клиентов, работающих с посредниками на рынке недвижимости. Введение обязательных норм по обучению и сертификации агентов недвижимости обеспечит профессиональный подход к ведению сделок и снизит риски нарушения прав потребителей.

Кроме того, внесение поправок в Налоговый кодекс, предполагающее уменьшение госпошлины за нотариально удостоверяемые сделки, и предложение о видеосъемке сделок помогут защитить права граждан пожилого возраста и людей, находящихся в затруднительном положении.

Данные инициативы помогут упорядочить рынок недвижимости, обеспечить защиту добросовестных приобретателей и стабилизировать ситуацию на рынке жилой недвижимости. Их последующее обсуждение и утверждение в парламенте, вероятно, приведут к существенным положительным результатам в практике совершения сделок с недвижимостью», - сказал эксперт.

Все больше подобных сделок всплывает по стране, жертвами мошенников становятся люди, преимущественно, пожилого возраста, отметил Заместитель председателя - Руководитель Аппарата Молодежного правительства Свердловской области, лектор Российского общества «Знание», первый помощник Председателя Комиссии по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти Общественной палаты Свердловской области Роман Махмутов.

«Связано это, в первую очередь, с отсутствием понимания цифровых технологий, а также с доверием пожилых людей всему, что происходит в интернет - пространстве. Правоохранительные органы, безусловно, проводят консультации, но в экстренные моменты наша психика вряд ли способна подчиниться разуму. И, несмотря на различные проблемы, «Госуслуги» начали хорошо адаптироваться к новой реальности, недавно они ввели сервис «Доверенный контакт» - это дополнительная защита учетной записи на Госуслугах. Человеку, который будет доверенным контактом, станут поступать запросы для подтверждения действий, связанных с безопасностью учетной записи. В связи с этим, хотелось бы предложить законодателям рассмотреть вопрос о введении похожей системы в сфере купли-продажи недвижимости. На мой взгляд, введение доверенных лиц поможет снизить количество подобных инцидентов, а в совокупности с предложениями Павла Владимировича Крашенинникова, прецеденты станут единичными», - считает спикер.

Сейчас сделки по недвижимости на вторичном рынке в России практически остановились, подчеркнул замруководителя Администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.

«Решение суда по делу Долиной кроме того, что вызвало колоссальный общественный интерес, стало негативной правовой историей.

И соответственно, конечно же, все ждут оперативных актуальных действий со стороны власти, прежде всего со стороны законодателей по исправлении ситуации.

Мне кажется, что инициатива Павла Владимировича Крашенинникова относительно того, что все сделки покупке-продаже квартир следует видеофиксировать, и, кроме того, все документы должны заверяться нотариально, это, безусловно, очень серьезная, сильная, эффективная мера в качестве оперативного реагирования.

Это надо обязательно делать, потому что сейчас процедура сделок сильно упрощена, что, с одной стороны, удобно для продавцов и покупателей.

С другой стороны - открывает возможность для всякого рода мошенничеств, что и продемонстрировала ситуация с квартирой Долиной.

На мой взгляд, нужно, конечно же, и очень серьезное решение в самой судебной системе. Мы очень ждем рассмотрения дела в Верховном суде, которое уже назначено на декабрь, и которое должно решить ситуацию с точки зрения работы наших судебных органов. Но и, возможно, придется править что-то в самих законах, чтобы подобные ситуации не повторялись. Чтобы были защищены и добросовестный продавец, и добросовестный покупатель», - сказал эксперт.

По словам доктора философских наук, руководителя Экспертного Клуба Свердловской области, Директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессора кафедры политических наук департамента политологии и социологии УрФУ Анатолия Гагарина, ставший печально известным «прецедент Долиной» породил так называемый «эффект Долиной» - ставшую очень распространенной схему, при которой продавец оспаривает сделку, ссылаясь на влияние мошенников, а покупатель остается и без денег, и без квартиры.

«Напомню, певица Лариса Долина продала Полине Лурье свою квартиру в Хамовниках летом прошлого года за 112 млн. рублей. Но позже певица заявила, что действовала под влиянием мошенников - артистку якобы убедили оформить фиктивную сделку, в результате которой квартира перешла к новым владельцам. В марте Хамовнический суд Москвы признал сделку недействительной и постановил вернуть квартиру Долиной. В сентябре Мосгорсуд подтвердил решение суда первой инстанции, отклонив жалобу Лурье, а в конце ноября на сторону Долиной встал и Второй кассационный суд общей юрисдикции. И вот тогда Лурье обратилась в Верховный суд.

И вот, сегодня Верховный суд РФ удовлетворил жалобу Полины Лурье и отменил решения нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной. Певице отказано в оспаривании сделки, а право собственности на жилое помещение остается за покупателем. Судебная коллегия по гражданским делам ВС постановила нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении Ларисы Долиной.

Певица находится в квартире незаконно, если она не покинет ее добровольно, суд может выселить ее. «Квартира принадлежит Полине Лурье. Лариса Долина незаконно находится в квартире и, если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении», - говорится в сообщении.

Конечно, возникает два вопроса-проблемы.

Первая, что делать с теми процессами, по которым покупатели квартир потеряли купленные квартиры?

Вторая - как сделать так, чтобы таких «прецедентов» больше не возникало?

Напомню, у нас нет «прецедентного права», но все-таки, решения суда часто были вынесены не в пользу покупателя.

Поэтому, второй вопрос-проблема может быть решен с помощью предложений Павла Крашенинникова, которые, я надеюсь, будут приняты.

Ведь вопросы Справедливости, защиты права собственности должны в приоритете», - резюмировал Анатолий Гагарин.

По теме:

Фото: Борис Ярков

В 2025 году на Среднем Урале обеспечили жильем 1 385 детей-сирот

В 2025 году в Свердловской области обеспечили жильем 1 385 детей-сирот.

Как рассказал губернатор Денис Паслер, в этом году как минимум на 9% был перевыполнен план по обеспечению жильем данной категории свердловчан. В этой работе участвовали порядка 50 муниципалитетов.

Квартиры получили 179 детей-сирот из Нижнего Тагила, 107 - из Серовского МО, 101 - из Красноуфимска и Красноуфимского МО, 86 - из Краснотурьинска, 56 - из Кировградского МО, 52 - из Белоярского МО. 260 квартир передали в Екатеринбурге.

Сейчас в процессе приемки, оформления и распределения находятся 189 квартир. Они будут предоставлены до конца первого квартала 2026 года. В стадии строительства по заключенным контрактам - еще 2 186 квартир.

Всего на Среднем Урале свыше 6 тыс. детей-сирот, которых необходимо обеспечить жильем.

Фото: ДИП

Почти 450 снегоуборочных машин вышли на свердловские трассы

Почти 450 снегоуборочных машин вышли на свердловские трассы.

За минувшие сутки на дорогах региона работало 448 единиц спецтехники: 277 комбинированных дорожных машин, 63 автогрейдеров, 38 автомобиля с отвалом и др.

Для устранения зимней скользкости на проезжей части израсходовано почти 5 тыс. кубометров пескосоляной смеси.

По данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, после прошедшего снегопада на дорогах местами гололедица и снежные заносы. Дорожники круглосуточно ведут работу по борьбе с последствиями снегопада.

Фото: Борис Ярков

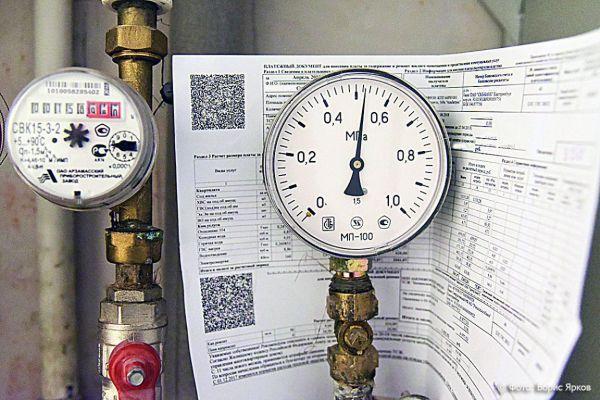

Названы семь самых распространенных схем мошенничества в ЖКХ

МВД РФ совместно с проектом «Объясняем. рф» назвали семь наиболее часто встречающихся мошеннических схем, связанных с ЖКХ.

«Пропустили бесплатную замену счетчиков» - по телефону предлагают это исправить, но нужно назвать код из СМС.

«Меняем дверь в подъезд» - жертву приглашает обсудить эти работы, а затем присылают «код от домофона», который нужно продиктовать.

«Нужна поверка счетчиков» - мошенники от имени ресурсоснабжающей организации договариваются о визите специалиста, но подтвердить его требуют через код из СМС.

«Срочно передайте показания» - под видом управляющей организации или аварийных служб злоумышленники просят направить показания приборов через тг-бота, который запрашивает персональные данные. Затем их используют, чтобы убедить жителя дома, что его личный кабинет на Госуслугах взломан.

«Пульт для шлагбаума» - схема схожа с заменой ключей и дверей, но здесь код нужен для «активизации брелока».

«Замена ключей от домофона» - код выманивают под видом «привязки» ключа к номеру. Далее лже-силовики начинают убеждать человека, что его личный кабинет на Госуслугах взломан.

«Переоформляем договор» - под видом сотрудников газовой службы аферисты вынуждают потребителя передать им личные данные.

Фото: Борис Ярков

Прямая линия Владимира Путина продлилась 4 часа 27 минут

Прямая линия президента Владимира Путина этого года продлилась 4 часа 27 минут.

За это время Путин ответил на 76 вопросов. В этом году в третий раз подряд прямая линия совмещена с пресс-конференцией для СМИ. В прошлом году трансляция также длилась 4 часа 27 минут.

Прием обращений от граждан был открыт с 4 декабря и продлился до окончания эфира. К 11:00 мск на прямую линию поступило более 2,5 млн. обращений.

Фото: сайт Кремля

Путин: Россия добилась полного информационного суверенитета

Россия добилась полного информационного суверенитета.

Так ответил президент Владимир Путин во время Прямой линии, отвечая на вопрос о национальном мессенджере МАХ.

«У нас в принципе все инструменты цифровой сферы были кроме мессенджера. И теперь можно сказать, что Россия добилась полного цифрового суверенитета. Это США, Китай, а теперь и Россия. У нас есть ряд услуг, которые мы можем оказывать гражданам, через МАХ», - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что конкуренция всегда нужна.

«И она будет. Проблема других мессенджеров - в соблюдении закона. Их политика нарушает наши законы. Поэтому и были все замедления», - отметил глава государства.

Фото: сайт Кремля

Житель Краснотурьинска пожаловался Путину на дефицит лекарств

К президенту Владимиру Путину на Прямой линии обратился житель Краснотурьинска Дмитрий Отставных, пожаловавшийся на дефицит лекарств.

По словам уральца, в Краснотурьинске прекратили выдачу льготных препаратов, положенных после перенесенных заболеваний и операций, а поликлиники города объясняют, что закончилось финансирование.

В свою очередь Путин пообещал решить данную проблему, уточнив, что все положенные средства от правительства ушли в регионы.

«Вопрос - в должной организации работы в регионах, в логистике, в заключении контрактов. Цены на льготные лекарства должны оставаться фиксированными даже в частных аптеках, за этим нужно внимательно последить. Обязательно обратим внимание, что у вас происходит, я обещаю. Надеюсь, что проблема будет решена», - сказал глава государства.

Фото: сайт Кремля

Путин: повышение утильсбора будет не вечным

Как заявил на Прямой линии президент Владимир Путин, повышение утильсбора будет не вечным.

По его словам, повышение утильсбора и стоимости иномарок затрагивает граждан с хорошими доходами, живущих в крупных городах.

Данное решение связано с попыткой Минфина РФ получить дополнительный доход «для решения благородной цели» - поддерживать отечественный автопром.

Фото: сайт Кремля