«Дачную амнистию» ограничат, чтобы пресечь появление многоэтажек и торговых центров на садовых участках. Об этом «Российской газете» рассказал зам. министра экономического развития Павел Королев. Он также ответил на вопросы издания о «прирезках», новых процедурах предоставления муниципальной земли и других аспектах самой масштабной за последние 15 лет земельной реформы.

– Павел Эдуардович, «дачная амнистия» стала большим благом, но и породила злоупотребления упрощенным порядком регистрации недвижимости. Можно ли здесь найти универсальный рецепт, баланс?

Павел Королев: Когда принималось решение продлить «дачную амнистию» до 1 марта 2018 г., мы его поддержали. Помимо преимуществ для граждан продление «амнистии» ускорит оборот недвижимости и увеличит количество объектов для налогообложения. Однако реализация положений законодательства о «дачной амнистии» иногда связана со злоупотреблениями.

Прежде всего, я имею в виду, что под видом индивидуального жилья, дачных домов есть активные попытки строительства многоквартирных жилых домов, а то и торговых центров на совершенно неприспособленных для этого землях. Понятно, что это вызывает неудобства для соседей и тех, кто пользуется такими постройками. Можете себе представить, что на дачных шести сотках вдруг появляется торговый объект, при этом отсутствуют центральное водоснабжение и канализация, дороги узкие, а электросети не рассчитаны на такие нагрузки.

Поэтому мы предлагаем рассмотреть вопрос, чтобы для регистрации прав на постройки в некоторых случаях требовать разрешения на строительство и во время «дачной амнистии», до 2018 г.

Там, где не утверждены правила землепользования и застройки, в которых прописаны предельные параметры строительства. И в тех случаях, когда правообладатель решил воспользоваться упрощенным порядком регистрации права впервые.

– Какая часть территорий не имеет правил землепользования и застройки (ПЗЗ)?

Павел Королев: По официальной информации из регионов, практически везде правила землепользования и застройки приняты. Но задача заключается в том, чтобы они были приняты не формально, не подгонялись под уже совершенные нарушения.

А то как происходит: посреди дач стоит пятиэтажный дом, но как под него подвести ПЗЗ? Нельзя же этот пятиэтажный дом разрешить построить, а другой – нет. Значит, если утвержденные правила на самом деле не соблюдаются, там не может действовать упрощенный порядок регистрации прав. Только так можно заставить власть ответственно подходить к деятельности застройщиков, включая и дачных, на своей территории.

Соответственно, в том муниципалитете, где нет правил землепользования и застройки или они не работают, граждане не будут покупать участки. А когда глава такого муниципального образования обратится за межбюджетным трансфертом, ему напомнят, что ПЗЗ у него не приняты. Это легко контролировать. Вот в чем смысл. Уже не подействуют разговоры о том, что ничего, мол, не могу сделать, у меня земли нет, людей нет, процедуры сложные, дайте еще денег.

И надо призвать к ответу тех, кто докладывал об утверждении ПЗЗ, хотя на самом деле, по факту, их нет, строительство идет вразрез с ними. Если приняли этот акт, то будьте последовательны, сделайте так, чтобы он соблюдался.

Все решения должны быть сбалансированы. И если мы ставим задачу упростить регистрацию, вовлечь как можно больше объектов недвижимости в оборот, обеспечить рост налоговых поступлений, то должны не создавать условий нарушения прав россиян в виде незаконных и опасных построек.

– Когда эти корректировки могут вступить в силу?

Павел Королев: Пока могу только сказать, что мы уже начали работу над ними совместно с профильным комитетом Госдумы и с Минстроем.

– Как быть дачникам, у кого на соседнем участке появился торговый центр или многоэтажка?

Павел Королев: Поинтересуйтесь у муниципалитета правилами землепользования и застройки и соотнесите их с тем строением, которое вызывает вопросы.

Если, например, превышена этажность, необходимо обращаться в государственный земельный надзор или в прокуратуру.

– Уже почти три месяца действует новая редакция Земельного кодекса, установленная законом № 171-ФЗ. Он реально уже заработал? Под него нужно было принять много подзаконных актов и региональных законов.

Павел Королев: Прежде всего, отмечу, что большинство норм закона – прямого действия. Вместе с тем только на федеральном уровне потребовалось более 30 подзаконных актов, все они уже действуют. Субъекты тоже активно ведут эту работу.

С момента принятия закона и до его вступления в силу было 9 месяцев, что дало возможность серьезно подготовиться к таким значимым изменениям в землепользовании.

– Закон очень сложный, наверняка будут сложности с его применением, по крайней мере на первом этапе. Ведете мониторинг того, как он работает?

Павел Королев: Действительно, в области земельного законодательства давно не принималось столь сложных и комплексных актов, поэтому нам пришлось дать свыше тысячи разъяснений. Мы свели их в единый документ и разослали на места, что сразу сократило количество запросов.

– Прошли первые процедуры по предоставлению участков по новому порядку?

Павел Королев: В Амурской области, например, предоставлено уже 32 участка в сельской местности по одному гектару каждый в рамках новых процедур.

Кстати, на недавней коллегии Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе говорилось, что самые болезненные и распространенные нарушения связаны именно с порядком предоставления земли. Даже там, на Дальнем Востоке. А вызвано это было отсутствием внятных процедур и исчерпывающего перечня оснований предоставления участка. Было непонятно, за что спросить у чиновника.

Надо сказать, что участники коллегии высоко оценили новую редакцию Земельного кодекса. Принятое законодательство содержит нормы прямого действия, которые никаким региональным, а тем более муниципальным законотворчеством не обойти. Вот появился исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении участка через торги либо без торгов – и все, любой заявитель может ссылаться на конкретную статью, если ему предлагают сверх оговоренных в законе требований принести еще одну бумагу. А прокуратуре стало гораздо легче защищать интересы граждан и предпринимателей.

Вообще, в подавляющем большинстве субъектов новый закон приветствуют, он дает серьезные возможности для пополнения региональных и местных бюджетов, для социально-экономического развития.

– Значит, муниципалитеты оказались готовы к новому режиму предоставления земли?

Павел Королев: Есть активные муниципалитеты, которые тут же развернули эту работу, есть менее активные, но тем не менее они также будут вовлечены в орбиту этой работы, от этого никуда не деться. Потому что везде есть заинтересованные граждане, активные предприниматели.

Хочу подчеркнуть, что при этом процедуры, запущенные до 1 марта, до вступления закона в силу, будут завершены прежним порядком, никаких бумаг переоформлять не придется. Это важно, потому что у нас были примеры резких изменений, которые ущемляли права людей. Сейчас новая редакция Земельного кодекса содержит очень обстоятельные переходные правила.

– Все-таки наверняка новый порядок предоставления земли должен вызвать сопротивление со стороны муниципальных властей.

Павел Королев: Естественно, не всем это нравится. Потому что маневрировать среди процедурных норм очень сложно, практически невозможно. И те, кто хочет купить участок земли, теперь могут совсем иначе говорить с муниципальными и региональными чиновниками.

Еще полгода назад они могли выставить просителя за дверь, сейчас им придется иметь в виду, что даже за отказ в предоставлении информации о предназначенных для продажи участках наступает административная ответственность. А затем придет прокуратура и поинтересуется, почему у них возникают проблемы при исполнении федерального законодательства. Так что, конечно, чиновники станут более сговорчивыми.

– Воспользуются ли регионы правом установить перечни категорий людей, которые будут получать участки бесплатно?

Павел Королев: Думаю, да, ведь это способ привлечь учителей, врачей, специалистов агропромышленного комплекса туда, где в них ощущается острая нехватка.

Это может быть нужным даже промышленным предприятиям – многие из них находятся в небольших городах, где кадров не хватает, а вокруг много свободной земли.

Практика безвозмездной передачи земли была и раньше, в отношении многодетных семей. А сейчас закон дал возможность субъектам существенно расширить основания такого получения земли в зависимости от местных условий.

Как я уже сказал, на Дальнем Востоке реализация инициативы по предоставлению желающим по одному гектару земли тоже производится в рамках нового закона. То есть он работает даже в таких специфических условиях, и нам не придется лишний раз обращаться к изменению федерального законодательства. Мы наконец-то ушли от точечных решений, от исключений. Нынешнее земельное законодательство нацелено на динамичное, поступательное развитие всех регионов.

– А «прирезку» земли, примыкающей к участку, уже можно делать? Муниципалитеты и регионы должны были установить расценки на них.

Павел Королев: В большинстве муниципалитетов стоимость земли, которую теперь можно на легальных основаниях присоединить к своему участку, уже установлена, но за всех сказать не берусь, все-таки у нас свыше 30 тыс. муниципальных образований.

– Обещали, что цены на «прирезки» будут значительно ниже рыночных. Что в итоге получилось?

Павел Королев: Муниципалитеты ориентируются на стоимость, установленную для «прирезок» земли, находящейся в федеральной собственности. Это 15% от кадастровой стоимости такой полоски земли.

– Изменения в государственном земельном надзоре дали первые результаты? В частности, заработала ли процедура административного обследования?

Павел Королев: Закон об этом вступил в силу совсем недавно, и подготовлены необходимые планы проверочных мероприятий.

Несомненно, муниципалитеты, регионы воспользуются новыми инструментами, потому что они дают им возможность взять на налоговый учет участки, строения, с которых сейчас владельцы налогов не платят или платят, но лишь за часть недвижимости. Органы земельного надзора обязаны реагировать на запрос субъекта или муниципалитета. Речь, конечно, не только о налогах, но и о соблюдении целевого использования земли, ликвидации стихийных свалок, например.

– Закон о комплексных кадастровых работах вступил в силу в начале года. Когда может реально начаться массовое уточнение границ земельных участков?

Павел Королев: По всей видимости, с начала следующего года. Скоро начнется подготовка бюджетов на следующий год, и вот тогда эта тема выдвинется на первый план. Потому что, помимо уточнения границ, комплексные кадастровые работы позволят вовлечь в орбиту налогообложения ту недвижимость, с которой сейчас налоги не платятся.

Руководители регионов и муниципалитетов должны задать сами себе вопрос, а все ли у них в порядке с налоговым администрированием. Закон дал им право потратить бюджетные средства на кадастровые работы, но их нужно потратить эффективно, чтобы они принесли дополнительные налоговые поступления. Это же не самоцель. Если на территории все в порядке, то и комплексные кадастровые работы не нужны.

Есть еще один вариант: по итогам обследования территории в рамках земельного надзора может оказаться, что не за счет бюджета надо уточнять границы, а за счет владельца, который допустил нарушения.

– Поясните, пожалуйста, как получается, что участок есть, а налоги с него никто не платит.

Павел Королев: Это и самозахваты земли, и недобросовестность чиновников. Ты, говорят, живи или работай, пока никто не спрашивает.

Раньше чиновники разных уровней ссылались на то, что у них нет нормативного инструментария, чтобы выявить такую недвижимость. Теперь оснований для таких ссылок у них практически не осталось. Если есть какие-то погрешности на своей территории, то будьте любезны их устранить.

У меня был опыт работы в регионе, и когда глава муниципалитета просил субсидий из регионального бюджета, то первый вопрос, который я ему задавал: а каковы местные налоговые поступления за землю, недвижимость? И если руководитель затрудняется назвать точную цифру, то это первый признак его неэффективности и некомпетентности. Не так сложно подсчитать, какие поступления могут быть со всех участков земли в пределах муниципального образования, и понять, почему их до сих пор в муниципальной казне нет.

– То есть на самом деле муниципалитеты не так бедны, как принято считать?

Павел Королев: Они абсолютно разные, все зависит от экономической динамики. Где-то, возможно, стоит на какое-то время вообще обнулить ставки земельного налога, чтобы привлечь бизнес на эту территорию. Возникнут рабочие места, начнется строительство жилья, потому что у людей появится зарплата и к ней можно будет привязать ипотеку. Одно за другое вот так цепляется.

– Павел Эдуардович, почему затягивается принятие закона о переходе от деления земель на категории к территориальному зонированию? В первом чтении он был принят еще в декабре.

Павел Королев: Законопроект долго прорабатывается, и это говорит о том, что мы относимся к нему с полной ответственностью и вниманием. На совещании в правительстве было решено подготовить поправки, чтобы учесть предложения и замечания депутатов и синхронизировать закон с недавно принятыми актами и с теми законопроектами, которые находятся в высокой степени готовности. На днях поправки будут внесены в Госдуму.

– Когда законопроект проходил первое чтение, его сильно критиковали, опасаясь, что отмена категории земель сельскохозяйственного назначения приведет к массовой застройке сельхозугодий. Что ответите оппонентам?

Павел Королев: При подготовке ко второму чтению мы дополнили законопроект такими строгими мерами по охране сельхозземель, которые не встречаются даже в столь малоземельных странах, как Нидерланды и Дания. То есть это уже тройная броня, что называется, окончательная бумажка.

Более того, мы предлагаем разрабатывать сельхозрегламенты по использованию земель. Чтобы не получалось так, что на элитных черноземах строятся птичники, хотя их вполне можно было бы разместить на меловых отложениях, на неудобьях, где все равно ничего расти не будет. При такой защите потом будет трудно аргументировать неосвоение и неиспользование по прямому назначению сельхозземель. То, что земля не чернозем, не говорит о том, что она малоценная. Ведь она может использоваться под пастбище, для технических культур.

Сейчас доля нарушений, связанных с незаконным переводом земель из одной категории в другую, уже перевалила за 25% от общего числа нарушений земельного законодательства. То есть это уже хроническое заболевание. Цифры сами по себе показывают, что действующий порядок слабо защищает земли сельхозназначения от застройки. Ведь как все происходит: на удобном участке земли сельхозназначения строятся дома для серьезных людей, а потом, по факту, эта земля переводится в другую категорию.

– А при новом режиме как можно будет изменить назначение сельхозземли, если она впусте лежит, не используется?

Павел Королев: Для начала надо попытаться ее использовать по назначению. Еще раз подчеркну, сельхозземли никто не собирается отдавать. Наоборот, их предлагается закрепить в границах, существующих на момент принятия закона. И границы сельхозземель в виде категорий станут границами зон. Изъять землю оттуда невозможно, точнее, это придется серьезно обосновать. Органам власти не придется заниматься переводом земель из одной категории в другую, люди и ресурсы высвободятся для «мирных» целей, для подготовки сельхозрегламентов.

– Сколько средств потребует подготовка сельхозрегламентов?

Павел Королев: Во-первых, на эту работу отпущен длительный срок, вступление закона в силу намечено на 2018 год. То есть можно всесторонне подготовиться. С разработкой сельхозрегламентов можно совместить обновление правил землепользования и застройки, чтобы учесть изменения в социально-экономическом развитии субъектов и муниципальных образований.

Уральские эксперты обсудили тему ресоциализации и адаптации участников СВО

На площадке Президентской академии на Урале прошло заседание Экспертного клуба Свердловской области, которое модерировал руководитель Экспертного клуба Анатолий Гагарин, посвященное полноценному включению в мирную, «другую жизнь» ветеранов специальной военной операции. Представители Государственного фонда «Защитники Отечества», общественных организаций, профессиональные психологи, ветераны СВО обсудили эффективные практики социальной и психологической адаптации ветеранов СВО, реализуемые в Свердловской области.

По словам исполнительного директора региональной общественной организации «Герои Урала», председателя координационного совета по патриотическому воспитанию Южного управленческого округа Свердловской области Натальи Шмидько, тема ресоциализации участников СВО сегодня переходит из разряда социальной повестки в разряд стратегической безопасности общества.

«Ресоциализация - это не только выдача удостоверений и льгот. Это возвращение человека в систему смыслов гражданской жизни. На этом пути мы сталкиваемся с несколькими вызовами.

Главная проблема бойца, вернувшегося с фронта - потеря чувства сверхзначимости своих действий. Вчера ты спасал жизни и решал судьбу страны, сегодня - стоишь в очереди в МФЦ. Мы должны предложить ветерану «мирный фронт». Опыт Свердловской области показывает, что лучшая терапия - это наставничество. Когда ветеран СВО приходит в школу он снова чувствует себя нужным. Он не просто «бывший военный», он носитель уникального опыта для молодежи. Быть полезным Родине в мирной жизни - это стать ориентиром для нового поколения.

Часто ветераны сталкиваются с ощущением, что тыл живет слишком беззаботно. Это рождает чувство отчуждения. Проекты, реализуемые в Свердловской области - вроде «Года Героев» или форумов «СВОя история СВОи герои», проекта «Управленческие кадры Урала», «Лектор патриотического просвещения» сшивают эти две реальности. Мы вовлекаем ветеранов в управление муниципалитетами, в просветительскую деятельность, в общественный контроль, в экологические и технологические проекты. Задача - показать бойцу, что здесь, в тылу, он тоже нужен. Включение ветеранов в общественные советы и думы (как это происходит в ряде округов области) это переход от «опекаемого» к «лидеру».

Стандартные психологические консультации часто не работают из-за отсутствия доверия. Боец доверяет только тому, кто «был там» или кто делом доказывает свою сопричастность. Поэтому не стоит ставить во главе угла психологическую помощь. Необходимо создание горизонтальных сетей поддержки. Союзы ветеранов, локальные ветеранские объединения - это те точки, где происходит первичная адаптация по принципу равный - равному. Государство должно не подменять собой эти сообщества, а давать им ресурсы. Интеграция ветеранских организаций с образовательными учреждениями (школы, вузы) через систему грантов и совместных проектов - кратчайший путь к успешной ресоциализации.

Многие ветераны возвращаются с ранениями или не хотят возвращаться на прежнюю работу. Мы продвигаем концепцию «Служения через профессионализм». Это не просто переобучение на условного охранника, а вовлечение в высокотехнологичные отрасли (промышленный Урал здесь имеет колоссальное преимущество). Ветераны - это люди с высочайшей дисциплиной и навыком работы в стрессе. Это идеальные кадры для производств, обеспечивающих технологический суверенитет», - считает эксперт.

По ее словам, ресоциализация будет успешной только тогда, когда мы перестанем воспринимать ветерана СВО как «человека с проблемой» и начнем воспринимать его как «человека с ресурсом».

Заседание Экспертного клуба Свердловской области подчеркивает важность всесторонней поддержки участников СВО, включая медицинскую, социальную и психологическую помощь, сказал помощник руководителя Адвокатской конторы №22 «Магнат» Ярослав Колесниченко.

«Проблема адаптации ветеранов к мирной жизни после тяжелых испытаний на фронте требует системного подхода и координации усилий различных структур.

Основными вызовами, с которыми сталкиваются участники СВО, являются: Психологические расстройства, вызванные боевыми стрессами и травмами; Проблемы с восстановлением семейных отношений и поиском подходящей работы; Отсутствие индивидуальной помощи и недостаток научных исследований для выработки эффективных решений; Недостаточность государственной поддержки и несоответствия мер помощи потребностям ветеранов. Для решения этих проблем предлагается: Индивидуальный подход к каждому ветерану, учитывающий его личные потребности и опыт; Координация усилий государства, общественных организаций и бизнеса для предоставления качественной психологической и социальной помощи; Развитие программ реабилитации и профессиональной подготовки, которые помогут ветеранам вернуться к нормальной жизни и найти свое место в обществе.

Опыт Свердловской области в проведении диспансеризаций и адаптационных программ показывает, что при должной организации и внимании к каждому ветерану можно достичь значительных результатов. Дополнительные меры, такие как предоставление социальных контрактов и финансирование для обустройства рабочих мест, также играют важную роль в адаптации ветеранов», - прокомментировал спикер.

Как отметил замруководителя Администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, в Свердловской области идет активное исполнение поручения президента об адаптации и включении участников специальной военной операции в систему управления государственной и муниципальной власти.

«Для этого создана и уже выпустила первый выпуск большая образовательная платформа «Управленческие кадры Урала». И сейчас все те выпускники, которые прошли эту школу, получили наставников из числа руководителей органов власти и сейчас проходит этап стажировки этих людей. Часть из них уже устроена на работу другая часть будет также устроена. Во всяком случае, предложения им такие делаются.

Кроме того, 20 сентября мы будем избирать депутатов Государственной думы, Законодательного собрания и 34 местных дум. Соответственно, там, в числе кандидатов мы тоже ждем появления многих выпускников и этой образовательной платформы, и других участников специальной военной операции, вернувшихся в Свердловскую область. Задание президента на территории Свердловской области выполняется», - подчеркнул Вадим Дубичев.

Эксперт Фонда развития гражданского общества, представитель в УрФО, член Совета Свердловского областного отделения Русского географического общества Сергей Новопашин отметил, что участие в специальной военной операции связано с серьезными психологическими нагрузками и стрессовыми ситуациями, что требует особого внимания к процессу адаптации участников к мирной жизни. Это включает в себя медицинскую реабилитацию, психологическую поддержку, помощь в трудоустройстве и социализации.

«Среди мер можно выделить направления:

1. Индивидуальные карьерные планы: Центры занятости разрабатывают индивидуальные планы сопровождения для участников СВО, учитывая их потребности и возможности.

2. Программы стажировок: например, в Челябинской области действует программа «Герои Южного Урала», в рамках которой участники проходят стажировку в Министерстве здравоохранения, что способствует их интеграции в гражданскую сферу.

3. Социальные гарантии: Трудовое законодательство предусматривает особые условия для участников СВО, обеспечивая защиту их трудовых прав и возможностей продолжения карьеры.

4. Организационные инициативы: Ассоциации ветеранов СВО играют важную роль в поддержке участников, организуя мероприятия, направленные на восстановление здоровья, повышение квалификации и содействие в трудоустройстве.

Урал традиционно славится своей поддержкой ветеранов и вниманием к проблемам социальных групп. В регионе активно реализуются государственные и общественные инициативы, способствующие успешной адаптации участников СВО, такие как:

- Создание специализированных служб по трудоустройству и психологической поддержке.

- Предоставление образовательных и профессиональных возможностей через программы переподготовки и повышения квалификации.

- Организация мероприятий, направленных на укрепление связей между ветеранами и обществом.

Таким образом, успешная ресоциализация и адаптация участников СВО зависят от комплексного подхода, включающего медицинские, образовательные, профессиональные и социальные компоненты. Важно отметить, что регионы Урала демонстрируют высокий уровень активности в реализации соответствующих мер, что свидетельствует о значимой роли региона в данном процессе», - перечислил Сергей Новопашин.

По словам доктора философских наук, руководителя Экспертного Клуба Свердловской области, Директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессора кафедры политических наук департамента политологии и социологии УрФУ Анатолия Гагарина, прозвучавшие в ходе заседания Экспертного клуба Свердловской области предложения и рекомендации по ресоциализации и адаптации участников СВО будут обобщены и доведены до сведения органов власти.

«Мы договорились о дальнейшей работе с привлечением всех заинтересованных сторон.

Уже сейчас есть запросы от регионов УРФО на обмен опытом и внедрение технологий социальной помощи и адаптации участников СВО и членов их семей, в том числе лекционный модуль.

Мы вспоминали опыт участников войны Великой Отечественной войны - очень много выдающихся людей - актеров, режиссеров, писателей, ученых, инженеров, сумели применить, трансформировать этот боевой опыт, воплотить в плоды творчества, реализовать свои таланты и принести пользу обществу.

И сегодня участники СВО сами рассказывают о своем опыте в произведениях, применяют управленческие навыки в работе, осваивают новые профессии.

Эти новые произведения литературы и кино заставляет нас заново задавать вопросы: кто мы, куда мы идем, зачем мы идем, и что у нас в душе. Необходимо осмыслить, структурировать ту информацию, которую мы получили, и выработать рекомендации, которые помогут нам решить проблемы ресоциализации, о которых мы говорили», - резюмировал Анатолий Гагарин.

Фото: организаторы

По всей Свердловской области прошли масленичные гуляния

Масленичные гулянья накануне прошли на всей территории Свердловской области.

В Екатеринбурге в ЦПКиО пробовали черную сгущенку и штурмовали снежную крепость, а в Каменске-Уральском играли в боулинг валенком.

Первоуральск предложил гостям театральную программу, состязания в славянских традициях и цирковое шоу. На горнолыжном комплексе «Уктус» метали молот и определяли самую длинную косу.

В Невьянске знакомили с историей блинов и масленичными традициями. В арамильском Парке сказов сожгли 8-метровый «Каменный цветок», а жужжащие проводы зимы устроили в селе Кадниково Сысертского района.

Фото: Борис Ярков

Россияне стали получать фишинговые письма о якобы скрытых подписках

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фишинговыми письмами.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта, человек получает сообщение о якобы наличии скрытых подписок. Там же предлагается отменить их, чтобы не списывались деньги.

Для этого нужно перейти по ссылке, которая на самом деле ведет на фишинговый портал, имитирующий сайт банка или платежной системы.

Отмечается, что данный вид мошенничества рассчитан в первую очередь на активных покупателей товаров онлайн. Используется страх людей перед неконтролируемыми списаниями денежных средств и их привычку после новогодних праздников отменять ненужные подписки.

Фото: Борис Ярков

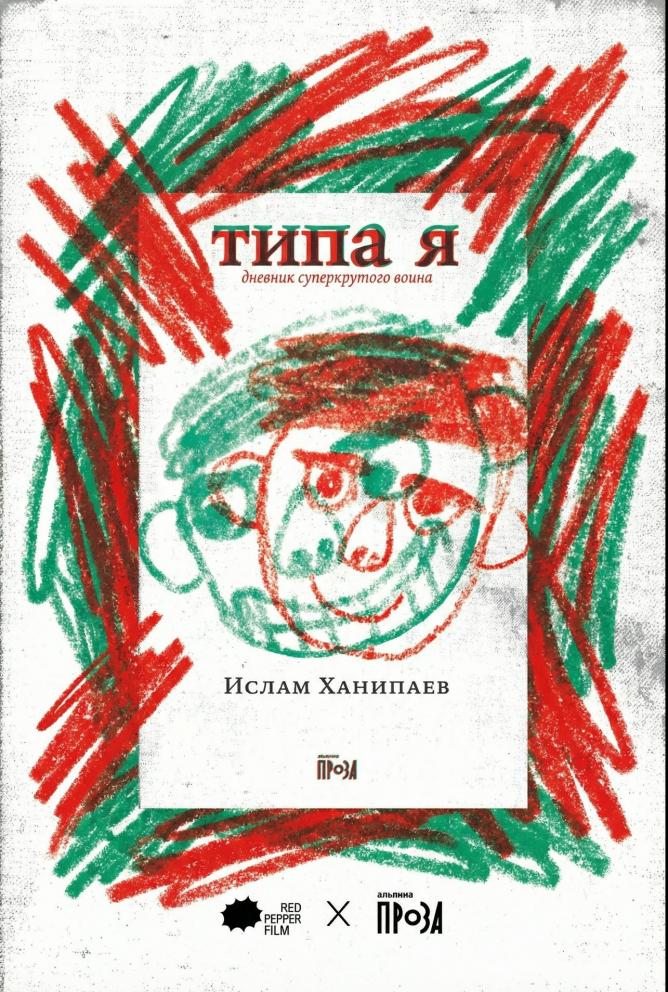

Уральская кинокомпания снимет фильм по роману дагестанского писателя

Уральская кинокомпания Red Pepper Film взялась за продакшн фильма по роману дагестанского писателя Ислама Ханипаева «Типа я. Дневник суперкрутого воина».

Главный герой - 8-летний мальчик Артур, который недавно потерял маму, терпит насмешки сверстников, но находит поддержку в воображаемом друге Крутом Али. Чтобы стать «великим воином», Артур отправляется на поиски отца.

Съемки пройдут в Махачкале. Сценаристом выступает Роман Непомнящий («Волшебник Изумрудного города», «Проект «Анна Николаевна»», «Он – дракон»), а режиссерское кресло займет дебютантка Александра Чухненко.

Фото: Red Pepper Film

За путь лет «Императорский маршрут» принял свыше 30 тыс. туристов

Туристскому ретро-поезду, курсирующему между Екатеринбургом и Алапаевском, исполнилось пять лет.

Первый рейс «Императорского маршрута» состоялся 20 февраля 2021 года. За прошедшие годы его пассажирами стали свыше 30 тыс. туристов из Свердловской области и других регионов РФ, а также из Казахстана, Беларуси, Китая, ОАЭ, Турции, Франции, Кубы и других стран

Маршрут знакомит туристов с местами пребывания представителей дома Романовых в последние годы их жизни. В Алапаевске в программу включено посещение Музея памяти представителей Российского Императорского дома «Напольная школа» и Свято-Троицкого собора, знакомство с шахтой Межной, домом-музеем П.И. Чайковского.

Состав оформлен в стилистике начала XX века, там же есть фотозона, где можно примерить исторические костюмы. Пассажиры могут воспользоваться аудиогидом с рассказом о династии Романовых, интересными фактами о станциях и населенных пунктах, через которые проходит поезд.

Туристский поезд курсирует по выходным и праздничным дням, время в пути из Екатеринбурга до Алапаевска составляет чуть более трех часов.

Фоторепортаж с самой первой поездки можно найти по ссылке: https://agenda-u.org/news/imperatorskiy-vagon-puteshestvie-v-nachalo-pro...

Фото: Борис Ярков

Уральцев предупреждают о морозах до -37 градусов

Синоптики предупредили свердловчан о предстоящих в начале недели морозах.

В ночные часы 23 и 24 февраля на севере и востоке Свердловской области столбики термометров могут опускаться до - 37 градусов, сообщает Уральский Гидрометцентр.

Морозную погоду принесет Сибирский антициклон, а затем европейские циклоны попытаются смягчить погоду, принося более теплый воздух и принося снег. При этом умеренно морозная погода сохранится до конца февраля.

Фото: Борис Ярков

Полиция Екатеринбурга задержала группу воров, проникавших в клиники

Полиция Екатеринбурга задержала группу, подозреваемую в серии краж в медицинских клиниках.

Пять молодых людей были задержаны при попытке похитить имущество медклиники, расположенной на ул. Фрунзе. Подозреваемые выбили нижнюю секцию дверей, вынесли из помещения сейф, взломали его и попытались скрыться с деньгами.

Оказалось, что задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности за хищения чужого имущества. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также полиция полагает, что данные молодые люди причастны к серии незаконных проникновений в городские клиники и хищению имущества. По фактам указанных преступлений в разных районах города уже возбуждены и расследуются несколько уголовных дел.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

На капремонт спортзалов и обустройство физкультурно-спортивных зон в свердловских школах направлено 352 млн рублей

На Среднем Урале из областного бюджета в форме субсидий муниципалитетам направлено почти 190 млн. рублей на капремонт спортзалов и обустройство физкультурно-спортивных зон в школах.

Еще порядка 162 млн. выделят местные бюджеты. Работы проведут в школьных спортивных залах и во вспомогательных помещениях при них, передает департамент информполитики.

Капремонт спортзалов запланирован в Еланской, Североуральской школе №9, Киргинской и Самоцветской, Невьянской школе №5, Арамильской школе №1, школе №74 города Лесного, Кировоградской школе №3, школе №6 МО Заречный и Режевской школе №1. Здесь обновят освещение и вентиляционные системы, установят новое монтируемое спортоборудование.

Кроме того, будут оснащены 15 современных физкультурно-спортивных зон с площадками для игровых видов спорта, силовых тренировок, гимнастики и бега: в Заринской школе Ачитского МО, Байкаловской и Костинской школах, Талицкой школе №8, Североуральской школе №14, Среднеуральской школе №6, Березовской школе №11, Первоуральской школе №29, школе №61 Нижнего Тагила, в школе №64 города Лесного, Ирбитской школе №18, Алапаевской школе №2, Екатеринбургской школе №140, школе №60 в Каменске-Уральском и Кировградской школе №15.

Фото: Борис Ярков

Мошенники стали использовать дипфейки для сбора пожертвований на 23 февраля

Россиян предупредили о мошенниках, использующих сгенерированные нейросетью обращения от знаменитостей, чтобы собрать «пожертвования» в поддержку ветеранов и военнослужащих ко Дню защитника Отечества.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Валентину Корсунову, злоумышленники используют искусственный интеллект и дипфейки для подделки видео и голоса. Они создают видеообращения от имени знаменитостей или военных, в которых призывают пожертвовать деньги бойцам СВО.

Кроме того, преступники могут представляться сотрудниками банка, пугать блокировками счета и выманивать код из сообщений или деньги под предлогом «подтверждения личности».

Фото: Борис Ярков

В Свердловской области стартовал Год единства народов России

В Свердловской области стартовал Года единства народов России.

Торжественное открытие состоялось в мультимедийном историческом парке «Россия - моя история. Свердловская область» в Екатеринбурге. В Год единства народов в регионе пройдут фестивали и форумы, гастроли национальных театров, ярмарки с народными ремеслами и кухней.

В школах и вузах организуют занятия, посвященные культуре народов России, а библиотеки и общественные пространства станут площадками для встреч и диалога разных этносов.

«Этот год мы посвятим тому, чтобы не просто сберечь, но и приумножить то, что имеем здесь, на Среднем Урале. Разные поколения сохраняли для нас культурные и трудовые традиции, историю, формировали промышленный «хребет» страны. Мы продолжаем дело предков. Наша задача - укрепить культурную и образовательную базу, сделать так, чтобы юные свердловчане, молодежь через разные события и мероприятия, связанные с самобытными традициями, поняли значимость многообразия народов Среднего Урала и России, осознали, как важно ценить созданное предками для будущего нашего региона и всей страны», - отметил губернатор Денис Паслер.

Фото: Борис Ярков