Для большинства жителей Екатеринбурга Шарташ - место не только знакомое, но и знаковое. Это не просто природоохранная территория в восточной части Екатеринбурга, расположенная на южном и юго-восточном берегах озера Большой Шарташ, давно ставшее местом отдыха для екатеринбуржцев, но историко-природный объект, вызывавший и вызывающий до сих пор внимание ученых.

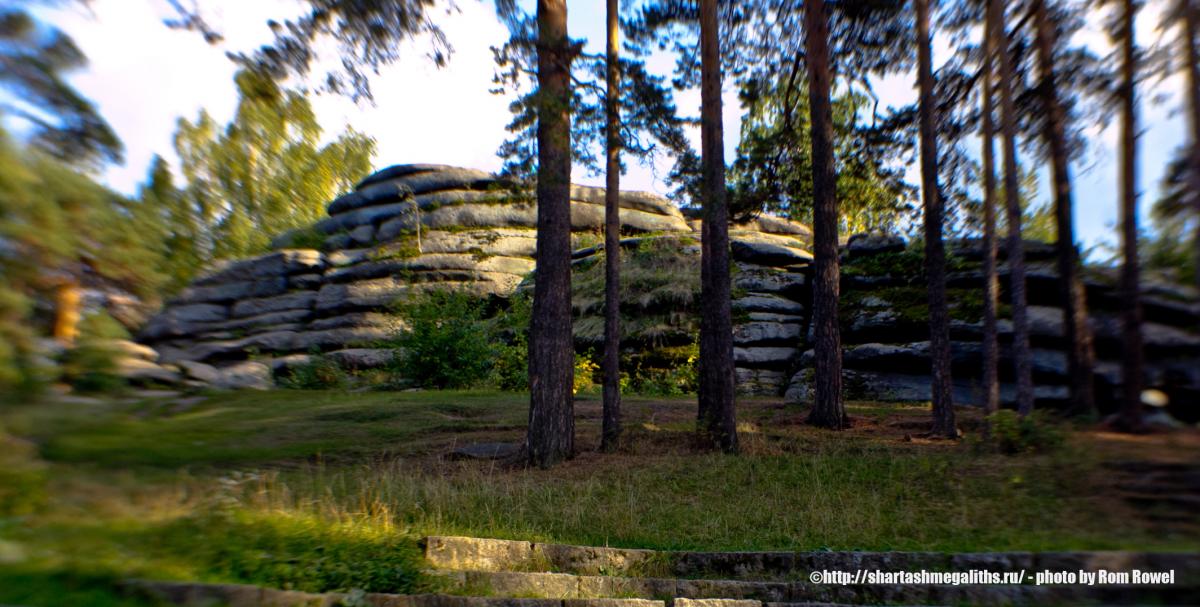

Берега озера Шарташ. Фото: Rom Rowel

На территории лесопарка находится геологический и исторический памятник Шарташские каменные палатки, а также археологический памятник (т.н. «жертвенное место», и новые памятники – стоянки древних людей). В 2012 году на берегу озера, вблизи лодочной станции учеными Института истории и археологии УрО РАН был открыт еще один археологический объект – поселение, вероятно, эпохи неолита или энеолита.

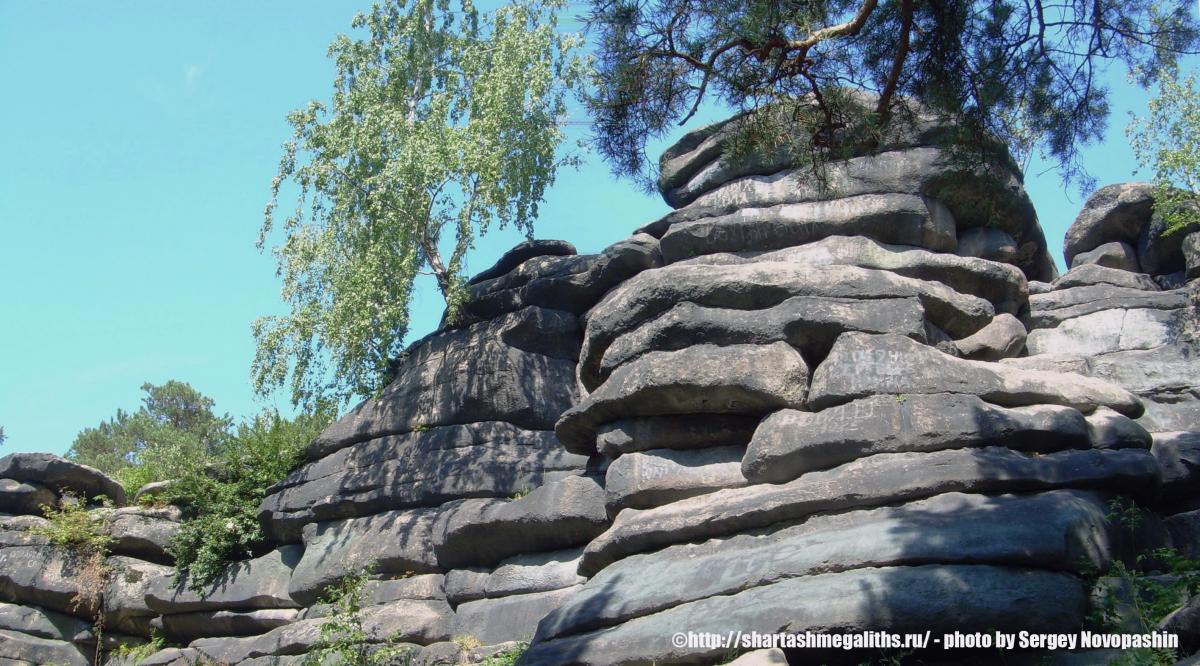

Одна из загадок Шарташа. Фото: С.Новопашин

Стойкий интерес к Шарташу и у сторонников современных гиперреальных культов и «духовных туристов», почитающих Шарташские мегалиты за постройки некоей древней цивилизации и/или «наследие богов» и т.п. Это отдельная, и весьма сегодня обширная тема, требующая соответствующего формата и аудитории. В частности о территориальной мифологии Шарташа можно прочесть на страницах сайта «ШарташМегалитс» (Шарташ открывает свои тайны, Шарташ открывает свои тайны. Версия 2.).

Шарташские каменные палатки.Фото: Rom Rowel

Шарташский лесопарк и Каменные палатки – не только популярная зона отдыха жителей Екатеринбурга, но и место, интересное любителям спорта и туризма. Берега озера в пределах парка оснащены пляжами, лодочными станциями, базами отдыха, кафе и ресторанами, прогулочными дорожками.

Лесопарк Шарташский. Фото: С.Новопашин

Шарташский пляж.Фото: С.Новопашин

Шарташский лесопарк примыкает к микрорайону Комсомольский в Кировском районе. Соседствует с Кировским оптовым рынком на юге, включает и соседствует с поселками Пески и Изоплит.

Вид на озеро Шарташ и поселок Изоплит. Фото: С.Новопашин

В восточном секторе лесопарка Шарташский в 1980-х гг. усилиями Виктора Казимировича Головко и его единомышленников был создан и оборудован спортивно-познавательный маршрут «Тропа здоровья», ныне, увы, почти заброшенный.

Лесопарк «Шарташский» имеет статус ООПТ - особо охраняемой природной территории ( в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области). Фото: И.Макридин

Вокруг озера проходит традиционный маршрут ежегодного спортивного мероприятия «Майская прогулка» — «Шарташская кругосветка». Юридически Шарташский лесопарк относится к государственному учреждению «Верх-Исетское лесничество», подведомственному Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Скалы «Шарташские Каменные палатки» - геологический, археологический, исторический памятник природы. Фото: С.Новопашин

Скалы «Шарташские Каменные палатки»

«Палатками» называют на Урале скалы-останцы специфичной формы, определяемая как «матрацевидная», которая стала следствием действия ветра, воды, температуры – т.н. процесса выветривания. В древности, в эпоху железного века здесь было жертвенное, культовое место. Сегодня здесь находится популярная у жителей и гостей Екатеринбурга зона отдыха.

Скалы "Шарташские каменные палатки". Фото: Кс.Корниенко

Вид на Кировский район Екатеринбурга с вершины Каменных палаток.Фото: С.Новопашин

Озеро Большой Шарташ

Озеро Большой Шарташ – довольно уникальное природное образование. По мнению ученых, возникло оно около 1 миллиона лет назад, и что интересно, практически не менялось с тех далеких эпох. Форма озера, напоминающая фасолевую бобину (выпуклой стороной - на восток), находится в котловине (см. подробную карту).

Озеро Шарташ. Фото: Rom Rowel

На берегах его менялась лишь флора и фауна, гигантские папоротники сменялись хвойными и цветковыми растениями, а ящеры разных видов уступили место на лесистых берегах озера млекопитающим. Менялась не только растительность и животный мир, но и культуры людских племен, заселявших берега в разные исторические эпохи. Возможно, некогда здесь находился центр некоей древней цивилизации (так повествует довольно цветистая территориальная мифология), следы и указания на которую нет-нет, да и явятся пытливому взору исследователей таинственного…

В котловине озера за тысячелетия скопилось большое количество отложений сапропеля. До XX века озеро было проточным и имело сток в реку Исеть. Шарташский сток находился западнее современного поселка Пески. В настоящее время оно бессточное, и уровень озера поддерживается за счет родников (ключей), которых известно с полусотни. На северном берегу озера находится поселок Шарташ (известный с XVII века), на восточном берегу - поселок Изоплит, на южном - поселок Пески.

С историей Шарташа тесно связана история города Березовский и добыча рудного и рассыпного золота.

На карте окрестностей Екатеринбурга красными звездочками показаны золотые прииски

Они изучали Шарташ

За последние лет триста Шарташские палатки и озеро Шарташ были и являются до сих пор объектами научного интереса как российских, так и ученых из других стран.

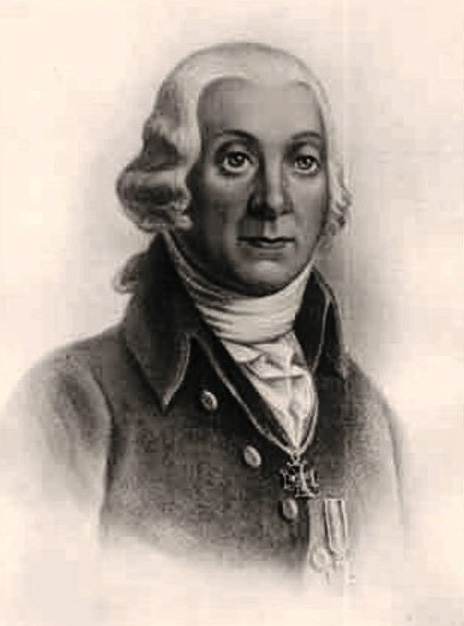

Петер Симон Паллас

Паллас, Петер Симон (Peter Simon Pallas; 1741—1811) — знаменитый немецкий и российский учёный-энциклопедист, естествоиспытатель, географ и путешественник XVIII—XIX веков. Прославился научными экспедициями по территории России, в том числе экспедицией на Урал - во второй половине XVIII века. Внёс существенный вклад в мировую и российскую науку — биологию, географию, геологию, филологию и этнографию.

Иван Иванович Лепехин

Лепехин Иван Иванович (1740—1802), статский советник и кавалер, путешественник и натуралист, академик Петербургской Академии наук. Участвовал во многих научных экспедициях, обследовавших различные российские провинции с естествоведческой и этнографической точек зрения: в 1768-1772 путешествовал, частью один, частью с Палласом, по Уралу, Поволжью, Западной Сибири, по русскому Северу и западным российским губерниям России.

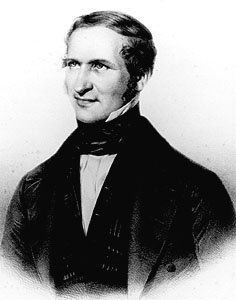

Александр фон Гумбольдт

Фон Гумбольдт, Фридрих Александр (Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt, 1769-1859, Берлин) — немецкий учёный-энциклопедист, физик, метеоролог, географ, ботаник, зоолог и путешественник, Благодаря исследованиям Гумбольдта были заложены научные основы геомагнетизма. Член Берлинской (1800), Прусской и Баварской академий наук. Почётный член Петербургской академии наук (1818).

По пути в 1829 году в Екатеринбург А.Гумбольдт вместе с Кристианом Готфридом Эренбергом и Густавом Розе в районе горы Березовой (у Первоуральска) определили место перевала с западного склона Уральских гор на восточный - границу Европы и Азии. На этом месте в 1837 году в связи с проездом наследника престола был установлен первый на Урале обелиск «Европа-Азия».

15 июня 1829 года Гумбольдт, Розе и их спутники прибыли в Екатеринбург, который стал на четыре недели центром их дальнейших экскурсий для осмотра заводов, рудников, золотых россыпей, каменоломен. В окрестностях Екатеринбурга Гумбольдт осмотрел Верх-Исетский пруд и озеро Шарташ, Березовские и Шабровские рудники, Горнощитское месторождение мрамора, а также Мраморский и Полевской заводы, Гумешевский медный рудник. После поездки по России, в своем письме графу Е. Канкрину А. Гумбольдт отмечал: «Урал - настоящее Дорадо» (Золотая страна), которое искали испанцы в Америке. Я твердо стою на том, что еще в ваше министерство в золотых и платиновых россыпях Урала будут открыты алмазы». И действительно, через некоторое время недалеко от Миасса были обнаружены алмазы. Гумбольдт был чрезвычайно этому рад. На Урале ученый познакомился с горным инженером Львом Брусницыным, который в 1811 году открыл первое в мире для умеренных широт месторождение россыпного золота и предложил свой проект его разработки. Канкрин, став министром, утвердил его. Гумбольдт изучил метод Брусницына и высоко оценил уральские идеи в золотодобыче. Тогда он предположил, что в Калифорнии тоже есть залежи россыпного золота. Во время пребывания в Екатеринбурге Гумбольдт предложил уменьшить обводнённость золотоносных шахт путём осушения озера Шарташ. Авторитет Гумбольдта был столь велик, что его предложение было принято, несмотря на протесты местных горных специалистов. Уровень воды в озере был существенно понижен, озеро почти исчезло, но вода в шахтах осталась на прежнем уровне. После прекращения спуска воды озеро восстановилось.

Густав Розе

Розе, Густав (Gustav Rose,1798 – 1873) — немецкий минералог и геолог; профессор минералогии в Берлинском университете. Розе сопровождал Александра фон Гумбольдта в его путешествии по Уралу и Сибири. В области минералогии Розе установил кристаллохимическую систему минералов. Впервые дал описание золотосодержащих пород - березита и лиственита (по названию Березовских заводов и горы Листвяной в окрестностях Шарташа и современного Березовского ГО).

Эрнест Карлович Гофман

Гофман, Эрнест Карлович (Ernst Reinhold Hofmann, 1801 -1871) — известный российский (родился в Дерпте (Тарту) – в нынешней Эстонии) геолог, географ, путешественник. В 1828 г. исследовал Южный Урал, вместе с Гельмерсеном напечатав в Берлине работу «Geognostische Untersuchung der Süd-Uralgebirges» (1831). В 1843 г. отправился в Восточную Сибирь для исследования золотоносных россыпей; отчет об этом путешествии был напечатан им в 1847 г. В 1845 г. Гофман был назначен профессором минералогии Петербургского университета, занимая эту должность до 1863 г. В 1847, 1848 и 1850 гг. Гофман возглавлял экспедиции, исследовавшие Полярный Урал. За работу «Пай-Хой, или Северный Урал» он получил от Русского географического общества Большую Константиновскую медаль. С 1853 − 1859 г., в течение семи лет Гофман регулярно посещал Средний Урал, и эти его исследования стали основой для капитального труда по составлению геологических карт казённых дач горных Уральских округов. Карты сопровождались подробным геологическим описанием исследованных местностей, напечатанным в «Горном Журнале» (1865 − 1868); а затем в 1870 г. вышедшим отдельной книгой под заглавием «Materialien zur Anfertigung geologischer Karten der Kaiserlichen Bergwerks-Distrikte des Ural-Gebirges». Кроме указанных работ, Гофман напечатал ряд других. Озеро Шарташ и окрестности Гофман посетил летом 1855 г. В тот год, спустя 20 лет после спуска вод в Пышму, озеро было еще сравнительно небольшим и мелководным. Гофман пешком обошел его вокруг и был поражен величием гранитной гряды на южном берегу, полностью обнажившейся. Двигаясь далее на север, вдоль восточного берега водоема, ученый был очарован красотой соснового бора. Тишина и покой, нарушавшиеся лишь пением птиц, разливались вокруг. В районе высокой горки (на окраине пос. Изоплит) Гофман нашел и описал выходы красных гранитов – рапакиви, редких для Шарташского гранитного массива, где граниты обычно имеют серый цвет. Не потому ли этот высокий склон северо-восточного берета озера получил некогда название «Красная горка»? В настоящее время высота ее над урезом воды в озере 25 м (300 м над у. м.), в середине XIX века она была значительно большей. Эта горка сейчас полностью заросла кустарниками и сосной, а огромная плита красных гранитов оказалась под водой. До 1865 г. Э.Гофман оставался директором Императорского минералогического общества, покинув по болезни университет, затем переселился в Дерпт, где и умер.

Онисим Егорович Клер

Клер (Claire) Онисим Егорович (1845-1920). Родился в Швейцарии, в г.Корсель (Corcelles, kanton Bern). Педагог, краевед, создатель УОЛЕ - Уральского общества любителей естествознания, его ученый секретарь и президент. Окончил промышленную школу в г.Невшатель (Neuchâtel) в Швейцарии (1862). В России с 1863 г., в Екатеринбурге - с 1867. Работал преподавателем французского языка в мужской гимназии, в реальном училище, был смотрителем обсерватории. Инициатор создания Уральского Общества любителей естествознания - одного из крупнейших научно-краеведческих общественных организаций Российской империи и СССР, музея и библиотеки при немецком Ученом секретариате. Награжден шведским орденом «Полярная звезда» (1887), французским знаком отличия «Университетской пальмы» (1897). Член более 20-ти российских и иностранных научных обществ.

Модест Онисимович Клер

Клер Модест Онисимович (1879-1966) — российский геолог, палеонтолог, гидрогеолог, краевед. Автор более 60 работ по геологии, гидрогеологии, палеонтологии и краеведению. Сын екатеринбургского краеведа, основателя О. Е. Клера. Окончил в 1901 г. Нёвшательскую академию в Швейцарии, защитил докторскую диссертацию по палеонтологии. С 1903 по 1907 год был хранителем геологического и палеонтологического отделов Женевского городского музея природы, одновременно собирая для него материалы по исторической геологии Швейцарии. Преподавал историческую геологию и палеонтологию в Нёвшательской академии (в настоящее время Нёвшательский университет - фр. l'Université de Neuchâtel), Женевском и Киевском университетах, в Донском политехническом институте, Уральском горном институте.

Член Уральского общества любителей естествознания с 1901 года, заведующий музеем УОЛЕ в 1911-1920 годах, президент УОЛЕ в 1920-1923 годах. Доцент Уральского горного института (с 1918), профессор (с 1919 с перерывами до 1951), ректор (с 1919 года). Заведовал кафедрами динамической геологии, гидрогеологии, инженерной геологии Уральского политехнического института и Свердловского горного института. Преподавал в вузах Свердловска до 1951 года. С 1936 по 1937 год был ответственным за оформление отдела общей геологии на выставке, подготовленной к XVIII сессии Международного геологического конгресса. На базе этой выставки был создан Свердловский геологический музей. C помощью М.О. Клера решены проблемы водоснабжения уральских заводов (УЗТМ, Уралэлектротяжмаш, Уралхиммаш, Первоуральский новотрубный завод и др.). Руководил гидрологическими исследованиями для поиска источников водоснабжения крупных городов Урала: Свердловска, Нижнего Тагила, Серова, Карпинска, Челябинска, Златоуста. Почти все железные дороги Урала строились при научных консультациях М.О. Клера. Последние 15 лет жизни М.О. Клер много сил отдавал краеведению и работе с детьми. Подвергался политическим репрессиям. В 1924 был обвинен в шпионаже в пользу Франции, но в 1925 году был амнистирован. В 1930 году привлечен к дознанию по т.н. «делу Промпартии». Выслан на пять лет на Урал. Реабилитирован в 1993 году.

В середине-конце XX века и начале XXI в. Шарташские палатки привлекали внимание ряда ученых: географов, геологов, археологов, а также краеведов (Головко В.К. и др.) и туристов. Шарташ исследовали и дали описание в своих книгах известные уральские ученые.

Елизавета Михайловна Берс

Берс Елизавета Михайловна (1907 (1906) -1981). В девичестве Никифорова. Известный уральский археолог. С 1929 принимала участие в археологических раскопках и разведках. В 1954-60 гг. работала в Уральском университете (ныне УрФУ). на историческом факультете, разрабатывала коллекции Свердловского краеведческого музея (бывший музей УОЛЕ). Ею выделены фонды О.Е.Клера, В.Я.Толмачева, архив УОЛЕ и др.

Кроме исследований Шарташа, Берс Е.М. руководила раскопками и других археологических памятников Среднего Урала: на горе Маленькой (Палкинское левобережное пос.), Верхняя и Нижняя Макуша (пр. берег р. Исеть, Первоуральский ГО), пос. Новая I, II, III (лев. берег р. Исеть, Верхне-Пышминский ГО), жертвенное место у оз. Мелкое (мыс Еловый), Аятские поселение и могильник, литейная производственная площадка на горе Петрогром. Берс открыла и описала новые археологические культуры раннего железного века - гамаюнскую, исетскую (иткульская культура), впервые занялась вопросами реконструкции процессов литья в древнем горне, магических представлений и ритуалов на жертвенных местах в горно-лесном Зауралье. Она описала и реконструировала жилища на поселениях эпох неолита, энеолита, бронзы, раннего железного века. С 1960 г. жила в Новосибирске, проводила археологические исследования на Алтае. Муж Елизаветы Берс – Александр Берс, археолог. В последней должности -заместитель директора по научной части Свердловского областного антирелигиозного музея. Был арестован в 1935 г., расстрелян в 1937 г. (по материалам С.Н. Паниной (Институт истории и археологии УрО РАН, 2002. Источник фото: http://www.museum.ru/alb/image.asp?28388).

Нина Петровна Архипова

Архипова Нина Петровна (р. 1920). Кандидат географических наук (1947), доцент (1950). Окончила географический факультет Ленинградского педагогического института (1944). Преподавала на географическом факультете Уральского университета (1948–1955), Свердловского педагогического института (1955–1984). Читала лекции по физической географии СССР и Урала, общему землеведению, краеведению, охране природы (разработала программу к этому курсу). Область научных интересов – физическая география Урала, охрана природы, краеведение, история географических знаний. Автор около 140 научных статей, 20 научных и научно-популярных книг, 5 учебных пособий. Почетный член Русского Географического Общества, Общества уральских краеведов, Лауреат премии им. В. Н. Татищева и В. И. де Геннина за 2004 год.

Анатолий Алексеевич Малахов

Малахов Анатолий Алексеевич (1907- 1983) — геолог, русский советский писатель-фантаст и популяризатор науки. Профессор, доктор геолого-минералогических наук. Член Союза писателей СССР. С 1941 по 1968 год работал заведующим кафедрой, профессором Свердловского горного института и Института народного хозяйства (ныне УрГЭУ) . С 1960 года был заместителем председателя правления областного отделения Общества «Знание» и редколлегии журнала «Уральский следопыт». Награжден медалями за доблестный труд. Скончался 26 сентября 1983 года, оставив множество научных научно-популярных и фантастических произведений. Обосновал вулканизм Уральских гор, в том числе происхождение каменных плит Шарташа.

Валентина Дмитриевна Викторова

Викторова Валентина Дмитриевна (р.1933, Москва). Археолог. Старший научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, кандидат исторических наук. В 1951-1955 училась на историческом факультете УрГУ (УрФУ). На становление научных интересов оказала большое влияние работа в философском кружке (рук. Л.Н. Коган) и в археологических экспедициях (рук. К. В. Сальников). Преподавала историю в ШРМ № 11 и продолжала вести археологические разведки и раскопки уже по своему Открытому листу. С 1960 по 1963 училась в аспирантуре УрГУ (науч. рук. доц. В.Ф. Генинг). С 1963 по 1981 работала на каф. философии УПИ. Кандидатская диссертация «Население эпохи энеолита лесной полосы Среднего Зауралья». С 1981 – с.н.с. в отделе истории Института экономики УНЦ АН СССР, с 1988 – с.н.с. в ИИиА УрО РАН. С конца 80-х – один из инициаторов создания историко-ландшафтного парка «Истоки Исети» (не реализован). Основная проблематика исследований в 1960-1980-е – древняя история Зауралья, методология археологических исследований, с 1980-х – духовная культура ранних обществ Урала. Спецкурс «Археология и мифология». Член Сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства. Опубликовала 80 научных работ. В 2007-2008 годах группа археологов под руководством Викторовой В.Д. провела шурфовые исследования уральских дольменов, открытых в начале 2000-х гг.

Сергей Новопашин, Илья Макридин (источник:"Шарташ Мегалитс" http://shartashmegaliths.ru/shartashskie-megality.html)

Назначен новый директор Свердловской филармонии

Губернатор Денис Паслер подписал распоряжение о назначении Рустема Хасанова директором Свердловской государственной академической филармонии.

Рустем Хасанов является выпускником Казанской консерватории. В течение девяти лет был художественным руководителем Пермской областной филармонии, а в 2002 году возглавил ее. С 2005 года является первым замдиректора Свердловской филармонии по творческой деятельности.

Имеет многолетний опыт управления культурными проектами федерального и международного уровня. Один из инициаторов и организаторов крупных имиджевых проектов учреждения: Симфонического форума России, международных фестивалей «Евразия» и «Безумные дни в Екатеринбурге», Летней международной молодёжной оркестровой академии.

Рустем Хасанов заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в сфере литературы и искусства».

Хасанов сменит на этом посту 79-летнего Александра Колотурского, который бессменно руководил филармонией с 1989 года.

Фото: ДИП

В Екатеринбурге состоялась премьера ленты «Спасти бессмертного»

В Екатеринбурге в Доме Кино состоялся премьерный показ ленты «Спасти бессмертного» (12+).

Уральским зрителям ленту представили продюсеры картины Людмила Кукоба и Светлана Гордеева, создатели дилогии «Мы из будущего». Для них, родившихся в Свердловске, ныне Екатеринбурге, и в прошлом работавших на Свердловской киностудии, было важно показать свою работу землякам-уральцам.

В основу сюжета легла реальная судьба кыргызстанца Мендыша Омуралиева, погибшего в 1942 году в Ржевской битве. Его останки были найдены поисковым отрядом и переданы на его родину, где герой был похоронен со всеми воинскими почестями.

По словам Людмилы Кукобы, фильм ориентирован на молодежную аудиторию. Центральный персонаж картины - блогер-экстремал, угодивший в петлю времени и оказавшийся в битве подо Ржевом. В роли главного героя тоже блогер - Михаил Медалин, представитель поколения Z.

«Он отличается от героев, которые были у нас в дилогии «Мы из будущего». И зрителям он будет близок. Современное поколение совсем другое. Съемочная группа работала в едином порыве, и мы очень надеемся, что прокат фильма «Спасти бессмертного» на Урале пройдет успешно», - поделилась продюсер.

Как рассказала Людмила Кукоба, проект состоит из двух картин: художественной и документальной. Вторую - «Спасти от забвения» - выпустят к 9 мая этого года. Документальный фильм будет рассказывать о Ржевской битве и о предыстории «Спасти бессмертного». И в этом документальном фильме, по словам Людмилы Кукобы, как ни странно, сверхъестественного даже больше, чем в художественном.

«Три года назад мы услышали историю, которую иначе как мистической не назовешь. Подо Ржевом есть поисковый отряд «Память», который возглавляют Наталья и Виктор Морозовы. Прямо в поле за своим домом они подняли останки более двадцати тысяч наших солдат. Побывав там, мы вернулись совершенно потрясенными.

Морозовы хранили у себя останки найденного ими в 2013 году красноармейца несколько лет, отказываясь хоронить его в братской могиле. Виктор Николаевич почему-то был уверен, что необходимо установить имя этого человека и найти его родственников. Этот солдат снился ему, поисковик чувствовал с ним некую связь. Морозовы упорно продолжали поиски, и, наконец, в 2016-м замечательные люди из России и Киргизии помогли найти имя солдата. Им оказался красноармеец Мендыш Омуралиев. Чуть позже нашли и его родственников, и Мендыш был доставлен на свою родину и с почестями захоронен в родном селе», - рассказала продюсер.

Когда фильм закончился, весь зал Дома Кино долго аплодировал стоя. После показа зрители задавали вопросы продюсерам картины и делились эмоциями.

«Как разговаривать с подрастающим поколением на важные темы? И, главное, как говорить, чтобы донести главные и важные ценности. Мне показалось, что авторы «Спасти бессмертного» нашли ответы на эти вопросы. Или, как минимум, сделали попытку. Благодарю всех, кто принимал участие в съемках этого фильма», - сказал на премьере министр культуры Свердловской области Илья Марков.

Как отметила Людмила Кукоба, своей картиной создатели стремятся пробудить у поколения Z его генетическую память - личную и память той единой нации, которой когда-то был советский народ, состоявший из многих народов, вместе победивших фашизм.

Депутат Екатеринбургской городской Думы Александр Колесников в своем канале написал после премьеры фильма «Спасти бессмертного»:

«До сих пор под впечатлением. Рекомендую к просмотру всеми именно в кинотеатрах!

Содержание описывать не буду, но игра актеров (многие новички в кинематографе), операторская работа, постановка трюков, да и сама идея фильма и ее реализация выше всяких похвал! Смотреть однозначно!».

Руководитель Экспертного клуба Свердловской области, профессор кафедры политических наук УРФУ Анатолий Гагарин поделился впечатлениями: «Я был на премьере фильма в Москве, в кинотеатре «Октябрь», когда на последних кадрах фильма весь полуторатысячный зал также стоя аплодировал и авторам, и, главное, Героям, которые погибли подо Ржевом.

После просмотра мои друзья, коллеги признавались, что фильм их «пробрал до слез», а молодые зрители высоко оценили умение авторов рассказать современной молодежи о подвигах их ровесников - героев той, далекой, прошедшей войны».

История с элементами фантастики и военной драмы о петле времени, которая связала судьбы двух героев из разных эпох, выходит на киноэкраны страны 26 февраля.

Фото: организаторы

Свыше 1 млн. россиян установили самозапрет на оформление новых сим-карт

Свыше 1 млн. россиян установили самозапрет на оформление новых сим-карт через «Госуслуги».

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, еще более 24 млн. человек оформили самозапрет на получение кредитов и займов

По его словам, это подтверждает, что россияне активно пользуются антимошенническими сервисами.

Фото: Борис Ярков

Что изменится в жизни россиян в марте

В марте россиян ожидает целый ряд изменений, касающихся разных сфер жизни. Ниже рассмотрим основные из них.

Надбавка к пенсии

С первого месяца весны россияне, которым в феврале исполнилось 80 лет, начнут получать бессрочную надбавку к страховой пенсии. Размер фиксированной выплаты для них увеличится вдвое - до 19 169,38 рубля с учетом ранее проведенной индексации.

Такой же перерасчет предусмотрен для граждан, которым в феврале была установлена первая группа инвалидности.

Расчет алиментов

С 1 марта изменится и порядок учета алиментов при назначении единого пособия на детей. Теперь расчет будет производиться исходя из средней зарплаты по региону за предыдущий год.

Ранее в качестве базы использовался минимальный размер оплаты труда. При этом сам механизм выплаты пособий останется прежним.

Онлайн-подписки

С первого числа вводится запрет на автоматическое списание средств за интернет-подписки с банковских карт, которые были отвязаны от сервиса. Онлайн-кинотеатры, стриминговые платформы и другие цифровые сервисы больше не смогут использовать сохраненные реквизиты, если пользователь удалил карту из профиля или отменил подписку.

Кроме того, компании будут обязаны заранее уведомлять клиентов о предстоящих платежах.

Правила микрозаймов

Микрофинансовые компании при оформлении онлайн-займов теперь обязаны делать биометрическую идентификацию клиента. Мера направлена на снижение числа мошеннических операций и защиту от незаконного оформления кредитов.

Авиаперевозки

В марте вступают в силу обновленные правила авиаперевозок. Электронный посадочный талон теперь официально приравнивается к бумажному.

Помимо этого, авиакомпания обязана обеспечить пассажиров водой через час после двухчасовой задержки, едой - через два часа после четырехчасовой; При задержках более восьми часов днем или шести часов ночью пассажиры должны получить номер в отеле и талоны на питание в кафе аэропорта.

Также определены четкие критерии для вынужденного возврата билета: задержка рейса более 30 минут, вылет раньше времени, болезнь близкого родственника (не только члена семьи), ошибка авиакомпании при оформлении билета.

Бронирование гостиниц

С 1 марта вступают в силу новые правила бронирования и проживания в гостиницах, хостелах, кемпингах и базах отдыха. Туристы теперь могут полностью вернуть предоплату при отмене бронирования до дня заезда.

Также, договор на оказание гостиничных услуг должен включать информацию о бронировании, условиях его отмены и порядке возврата денег. Заселение в гостиницы станет возможным не только по паспорту, но и по водительским правам, через идентификацию в мессенджере Мах и на портале «Госуслуги».

Агрегаторы смогут предлагать к бронированию только объекты, внесенные в единый реестр. Гостиница имеет право отказаться от предоставления номера, но только при полном возмещении убытков туристу. Новые правила не касаются гостевых домов.

Реестр беременных

С начала марта начинает работать федеральный реестр беременных. В единую базу будут вносить сведения о постановке женщины на учет, применении репродуктивных технологий, наличии осложнений, течении и исходе беременности. Там же будет фиксироваться информация о дате и месте рождения ребенка, его состоянии в перинатальный период.

На основе этих данных планируют формировать статистику о доле нормальных и доношенных беременностей, о числе детей с отклонениями, врожденными аномалиями или хромосомными нарушениями.

Водительские права

С начала весны вступают в силу обновленные правила подготовки водителей, которые будут действовать до 2032 года. Будет увеличено количество обязательных часов практики для категории B с 38 до 42 часов.

Теоретические занятия можно будет проводить дистанционно с использованием специализированного ПО, фиксирующего посещаемость и успеваемость, а также содержащего сервисы удаленного взаимодействия преподавателя с учеником. При этом автошколы смогут сохранить и традиционное офлайн-обучение.

Кандидаты на категории C и D, а также водители такси смогут проходить обучение не только в автошколах, но и в таксопарках и профильных транспортных комбинатах, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. В теорию добавляются правила взаимодействия с участниками дорожного движения на электросамокатах и других СИМ.

Также в программу войдут порядок использования электронных документов - цифровых прав и полиса ОСАГО, и вопросы опасного вождения.

Медики-целевики

Будущие врачи, которые учатся по целевым договорам, должны отработать в медорганизации, выдавшей квоту. Если выпускник откажется, ему придется компенсировать затраты на обучение и заплатить штраф в двойном размере. Ответственность предусмотрена и для заказчика договора, если он не выполнит обязательства по трудоустройству выпускника.

Максимальный срок отработки составит до трех лет, в зависимости от специальности и местоположения клиники. Квитанции ЖКХ С 1 марта крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг будет не 10-го числа, а до 15 числа следующего месяца.

Помимо этого, если раньше квитанции приходили 1-го числа, то с марта они будут приходить 5-го. Нововведение связано с тем, что многие россияне получают зарплату с 10 по 15 число. С переносом срока количество задолженностей должно сократиться.

Газоснабжение

С начала месяца ужесточаются меры в отношении жильцов, которые систематически не допускают сотрудников газовых служб к проверке оборудования. В таких случаях возможно отключение квартиры от газоснабжения.

Интернет

С 1 марта вводятся обновленные правила управления российским сегментом Интернета. Они позволяют Роскомнадзору при определенных условиях централизованно управлять маршрутизацией сетевого трафика внутри страны. Теперь ведомство сможет ограничивать взаимодействие с глобальной сетью.

Вывески на русском языке

Магазины, кафе и рестораны обязаны привести вывески и указатели в соответствие с законом о русском языке. Требование не касается зарегистрированных товарных знаков, а также заведений, где есть официальный бренд на иностранном языке.

Закон о локализации такси

С 1 марта в реестр такси смогут попасть только те автомобили, производство которых имеет достаточный уровень локализации на территории РФ. Также в реестр включат машины, произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК). По ним производители обязуются увеличивать количество российских комплектующих и компонентов.

В предварительном списке допущенных машин, который опубликован Минпромторгом, сейчас чуть более двух десятков моделей различных марок: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич» и др.

Защита традиционных ценностей в фильмах

С 1 марта фильмам с признаками дискредитации традиционных ценностей могут отказать в получении прокатного удостоверения, а владельцам аудиовизуальных платформ запретят распространять фильмы без такого документа. Кроме того, Минкультуры РФ получило право вносить изменения в уже выданные прокатные удостоверения. Попавшее в «черный список» произведение нельзя будет легально посмотреть и в режиме онлайн. Для нарушителей готовятся крупные штрафы. Борьба с борщевиком С 1 марта вступают в силу федеральные нормы, по которым дачники должны будут очищать свои участки от инвазивных растений, в первую очередь от ядовитого борщевика. Если на участке выявлены заросли растения, признанного опасным в пределах конкретного региона, собственник получает предписание об их обязательной ликвидации. Такие уведомления рассылаются региональными ведомствами.

Регулирование ЖКХ

Правительство получает полномочия вводить особое регулирование жилищно-коммунального хозяйства в особые периоды (военное положение, контртеррористическая операция, чрезвычайная ситуация и т. п.). Особенности могут касаться ценообразования, начисления, уплаты и списания неустоек, пеней, ответственности за неисполнение договорных обязательств, расследования причин аварий и др.

Фото: Борис Ярков

Мошенники стали представляться приставами и требовать оплатить штраф

Россиян предупредили о мошенниках, выдающих себя за судебных приставов и сообщающих о неоплаченных штрафах ГАИ.

По данным РИА Новости, злоумышленники призывают срочно оплатить штраф, на который якобы уже начали начисляться пени. Далее аферисты присылают сообщение с фальшивой ссылкой на оплату штрафа.

Эксперты в очередной раз призывали не переходить по подозрительным ссылкам.

Фото: Борис Ярков

В России отменен налог на выплату за первого ребенка

В России работникам разрешили без налогов выплачивать до 1 млн. рублей при рождении ребенка.

Как сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, по поручению президента с 1 января увеличена максимальная сумма, не облагаемая налогом и страховыми взносами, которую работодатели могут предоставлять сотрудникам при рождении ребенка.

Сумма увеличилась с 50 тыс. до 1 млн. рублей. По словам Мишустина, размер таких корпоративных выплат определяют сами компании.

Фото: Борис Ярков

На Среднем Урале в 2026 году отремонтируют порядка 200 км дорог

На Среднем Урале в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году отремонтируют порядка 200 км дорог.

Будут отремонтированы 13 искусственных сооружений и 49 участков региональных дорог. На эти цели будет направлено почти 12,5 млрд. рублей, рассказал губернатор Денис Паслер.

«Один из важных объектов этого года - реконструкция участка автодороги «Южный подъезд к городу Нижний Тагил» от 120-го км Серовского тракта. На отрезке с 10 по 15 км - от коллективного сада «Строитель» вдоль поселка обустроят тротуары, установят пешеходные и барьерные ограждения, освещение и два светофора, нанесут разметку», - поделился глава региона.

На участке автодороги Арамиль - Андреевка реконструкция пройдет от Троицкого храма в Арамили до выезда из города вблизи Бородулино. На участке в 3 км также обустроят тротуары и освещение, а на отдельных отрезках установят шумозащитные экраны.

На автодороге «Подъезд к дому отдыха «Шишимский» от 33-го км дороги «Первоуральск - Шаля» запланированы работы по госпрограмме «Развитие транспортного комплекса Свердловской области». Участок протяженностью более 2 км ведет к ж/д станции Коуровка. Также на ул. Дзержинского и Радищева в поселке Коуровка установят освещение, а на двух участках общей длиной 1,3 км обустроят тротуары и пешеходные переходы.

Освещение появится на двух участках автодороги Нижняя Салда - Алапаевск в границах Алапаевска. Работы проведут на ул. Дорожной от подъезда к деревне Толмачева до моста через реку Нейву и на участке вдоль восточной границы Рабочего городка вблизи пересечения с ул. Заводской. Общая протяженность работ составит 2 км.

Фото: Борис Ярков

Фестиваль орхидей пройдет в начале весны в екатеринбургском Дендропарке

В Дендропарке уральской столицы в первые дни весны пройдет Фестиваль орхидей.

С 1 по 9 марта площадка Зимнего сада Дендропарка (ул. 8 Марта,37А) превратится в пространство с тропическими растениями.

Стоимость билетов составляет 450 рублей для взрослых и 400 рублей для льготных категорий (дети, студенты, пенсионеры).

Микроэлектроника названа новым вектором развития УрФУ

Новым вектором развития Уральского федерального университета (УрФУ) станет микроэлектроника.

На базе нового корпуса ИРИТ-РТФ планируется создать учебно-научный центр «Микроэлектроника». Партнером выступит Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь», которое поучаствует в формировании научной повестки, разработке техзаданий, запуске технологического процесса, проведении сложных инновационных операций и обучении студентов.

«У нас 55% студентов учатся на инженерных направлениях, что соответствует потребностям региона. Но мы понимаем, что и инженерия стала очень разной: это и сопровождение, и разработка, и проектирование, новые технологии. Здесь мы активно работаем с крупными партнерами: Росатом, Ростех, химические корпорации. Новый вектор развития - микроэлектроника», - рассказал ректор УрФУ Илья Обабков на встрече с губернатором Денис Паслером.

Фото: Борис Ярков

Уральские таможенники выявили партию незаконно ввезенных смарт-часов и камер

Сотрудники Уральской таможни выявили незаконно ввезенные в Свердловскую область камеры и смарт-часы.

В ходе проверки партии из 200 товаров выяснилось, что три четверти из них не были задекларированы. На складе одного из интернет-магазинов обнаружили 120 камер видеонаблюдения и 26 смарт-часов, которые были признаны незаконно перемещенными через таможенную границу.

На часть товаров было подано заявление в суд о признании их бесхозяйными. Также возбуждены дела об административных правонарушениях. В результате проверки в бюджет были начислены дополнительные таможенные платежи.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления