Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что выборы в Госдуму в 2016 году пройдут на фоне отсутствия протестной активности и слабости оппозиции. Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Аргументы и факты».

АиФ: Каковы прогнозы на выборы в Госдуму, насколько сильно они будут отличаться от выборов 2011 года, и как может отразиться на составе Думы смешанная система?

Константин Костин: Все прогнозы говорят о том, что по списку точно преодолеет пятипроцентный барьер четверка парламентских партий. Первое место, скорее всего, займет «Единая Россия». И здесь ничего не меняется. Если говорить о других партиях, многие считают, что, кроме уже представленных в парламенте, преодолеть 5% барьер есть шансы у «Яблока», но я в это не очень верю. Если посмотреть текущие опросы, пока рейтинг этой партии не дает поводов для оптимизма, но могут неплохо выступить яблочники-одномандатники. Скажем, неплохие шансы в Барнауле имеет Владимир Рыжков, есть еще ряд сильных кандидатов, но давайте сначала дождемся их выдвижения.

Если мы говорим о конкуренции списков, думаю, что основная борьба развернётся именно между думскими партиями. Там, кстати, есть свои интриги. Это вопрос второго места: КПРФ или ЛДПР. На мой взгляд, ситуация здесь крайне неустойчивая, так как в последнее время ЛДПР коммунистов поджимает. Хотя, конечно, многое будет зависеть от того, с какими программами и лозунгами эти партии выйдут на кампании.

Безусловно, если мы говорим о численности фракций, то на втором месте в любом случае будет КПРФ. Потому что, если даже они не очень убедительно выступят по списку, то за счёт сильных одномандатников (это и Леонид Калашников, и Владимир Бортко, Вадим Соловьев и другие) они свой статус-кво восстановят.

АиФ: А насколько эта кампания будет более конкурентной, чем в 2011 году? Какова будет цена мандата в голосах?

Константин Костин: Думаю, конкуренция будет значительно выше. Прежде всего, это связано с тем, что в выборах в Госдуму этого созыва примут участие не 7, а 14 партий, ну и конечно, с возвращением выборов в одномандатных округах.

Поэтому, безусловно, чем больше претендентов на один мандат, чем больше кампаний, тем выше конкуренция. Победить будет непросто даже сильным политикам, которые имеют хороший уровень известности и которые в межвыборный период активно работали в своем субъекте.

Плюс ко всему, важное отличие от 2011 года – одновременно с выборами в Госдуму пройдут 38 кампаний по выборам в законодательные органы власти субъектов. То есть это наложение региональной повестки на федеральную и, как следствие, более высокая конкуренция региональных элит и партий внутри регионов.

АиФ: Как отразится на новом составе Думы возвращенная мажоритарная система выборов, когда 50% кандидатов будут избраны по спискам, 50 – по одномандатным округам?

Константин Костин: Сильно. Это, кстати, ещё одна из интриг этой кампании – наличие у партий политиков, которые способны эффективно работать в одномандатных округах. Мне кажется, крайне важно, что региональные элиты и жители субъектов получат своих представителей в федеральном парламенте. Это сбалансирует систему в целом – партийную и политическую. Кроме того, это даст хорошие возможности для расширения политического представительства в следующей Думе.

Когда мы говорили о конкуренции списков, то, как я уже сказал, тут вряд ли изменится состав партий, которые преодолеют 5%. Но если мы говорим о кампаниях в одномандатных округах, то мы видим, что достаточно много партий имеют сильных политиков, которые смогут победить в одномандатных округах, у которых есть стартовые возможности для того, чтобы получить мандат. И такие кандидаты есть у большого количества партий. Например, у «Родины», «Патриотов России», «Партии Роста». Так что, мне кажется, возвращение выборов по одномандатным округам, безусловно, будет способствовать расширению политического представительства, а как следствие, и повышению его качества. То есть больше взглядов, подходов, идей, мировоззренческих позиций будет представлено в Госдуме 7-го созыва.

АиФ: А если сравнить политическую ситуацию 2011 года, то, на ваш взгляд, насколько протестная активность и уровень поддержки власти отличаются?

Константин Костин: Исходные условия кампании 2016 года определяют несколько факторов: высокий рейтинг президента и политических институтов, а также совсем другая политическая конкурентная среда. В этом смысле исходные условия 2011 года были не хуже и не лучше, они были другие. Да, тогда не было кризиса, а сейчас он есть.

Но основные электоральные последствия любого экономического кризиса имеют отложенный эффект, они обязательно дадут о себе знать через несколько лет на выборах различного уровня. Несмотря на то, что люди говорят, что чувствуют кризис на себе, что их жизнь ухудшилась в каких-то аспектах, тем не менее на политические предпочтения и социальное самочувствие это пока решающего влияния не оказало.

АиФ: Удастся ли «Единой России» в этот раз повторить свой результат – 49%? На ваш взгляд, он может быть выше, ниже, и от каких факторов это будет зависеть?

Константин Костин: Любые выборы – это период серьёзных колебаний рейтингов, тем более для правящей партии, которая находится в зоне критики, прежде всего со стороны оппонентов, которые кратно наращивают свою информационную активность, а следовательно, и объем упреков к власти. Впрочем, это нормально. Рейтинг ЕР сейчас, если так можно сказать, выглядит разнонаправленно: сегодня – вниз, завтра – вверх.

И так будет продолжаться вплоть до выхода в активную фазу агитационного периода в августе – сентябре. В начале электорального цикла рейтинг партии власти всегда снижается, причём не только у нас в стране, а по мере приближения ко дню голосования – растет, в том числе и в результате информационной и агитационной работы.

Поэтому называть процентовки сейчас – это сродни гаданию на хрустальном шаре. Для корректных прогнозов результата выборов в целом нужен социологический срез, сделанный в условиях, близких к самому дню голосования. Но границы, в которых будет находиться результат ЕР по списку, сегодня уже очевидны – это 40–50%. На мой взгляд, нижняя «точка сопротивления» где-то на уровне 43–45%. Кроме того, кандидаты ЕР выглядят фаворитами более чем в 70% одномандатных округов. Вот и считайте, что получается. Оговорюсь, что избирательная кампания – это процесс многофакторный, и итоговый результат всех участников гонки будет зависеть и от их работы, собственно, в рамках кампании – информационной и агитационной, от просчетов оппонентов, и от экономики, и от внешних факторов, и даже, если хотите, от погоды. В любом случае, думаю, что выборы будут интересными и непростыми для всех партий.

АиФ: Почему?

Константин Костин: Во-первых, потому что, как я уже говорил, увеличилась конкуренция. Во-вторых, мы всё-таки находимся в сложной экономической ситуации. Сейчас в выборах будут участвовать 14 партий самых разных идеологий. Мне кажется, любой гражданин найдёт для себя за кого проголосовать.

При этом давайте не будем забывать, что четыре парламентские партии плюс «Яблоко», по результатам многолетних опросов и данных электоральной статистики, выражают политические предпочтения примерно 85–90% граждан России. Так что у новичков не очень широкая потенциальная электоральная база.

АиФ: Им остаётся всего 10%?

Константин Костин: Речь скорее идет о «переделе сфер влияния». У новичков свободная ниша – 10–15%, и плюс им надо каким-то образом отвоевывать сложившийся базовый электорат у этих тяжеловесов.

АиФ: А у этих непарламентских партий не пропадет желание участвовать в избирательных кампаниях? Они же тоже должны просчитывать, это же затратно.

Константин Костин: Для новичков (непарламентских партий) эти выборы – в известной степени момент истины. Чтобы после нынешнего электорального цикла остаться в политике, им необходимо в ходе кампании в идеале достичь двух целевых показателей: набрать более 3%, чтобы претендовать на госфинансирование, или получить за счет одномандатников представительство в федеральном парламенте. А лучше и то, и другое.

Это совершенно необходимые условия для того, чтобы в течение следующих 5 лет развивать партию. Тем, кто этого не сможет, будет в разы тяжелее. Многие из них потихоньку перестанут существовать де-факто, перейдут в спящий режим или в разряд общественных организаций. Это тоже нормально.

АиФ: В начале года «Единая Россия» громко заявила о том, что откажется от практики «паровозов». Но недавно мы узнали, что они все-таки будут, в ряде регионов списки вновь возглавят губернаторы. С чем вы это связываете? Это нехватка кадров или чего-то еще?

Константин Костин: Считаю, что тут «Единую Россию» неправильно поняли. Она отказалась от номенклатурного принципа формирования списков. То есть от того, что региональный список априори должен возглавлять губернатор. Это неправильно. Но в тех регионах, где губернатор активно участвует в жизни партии, имеет высокий уровень поддержки среди населения, это оправданно, тем более, если это позволяет структура избирательного списка. Любой губернатор должен стремиться быть не только эффективным госуправленцем, но и политическим лидером в субъекте. Поэтому здесь как раз обоюдный интерес. Вполне естественно, что главы регионов занимаются политической работой, в том числе участвуют в федеральных выборах.

АиФ: Как вы оцениваете шансы оппозиционных либеральных партий? Какова будет их роль?

Константин Костин: Про «Яблоко» мы уже сказали. Думаю, что у «Парнаса» вообще нет никаких шансов получить какой-то заметный результат по списку. Он будет в районе статпогрешности – менее 1%. Тут для определения рейтинга потребуется, пожалуй, микроскоп. Последний актив, который остался у «Парнаса», – выдвинуть сильных, более-менее узнаваемых кандидатов в тех округах, в которых они имеют шансы победить. Но глядя на то, что у них происходит с праймериз в демкоалиции, на их внутренние дрязги, на то, как там принимаются решения, сильно сомневаюсь, что они и это сделают. К сожалению, прагматизм и здравомыслие уступают необоснованным амбициям и азартной борьбе друг с другом. Просто какое-то постоянное головокружение от недостигнутых успехов.

АиФ: Что касается протестной повестки, насколько она будет востребована?

Константин Костин: Она в первую очередь будет востребована думской оппозицией. И на этом построят свои кампании все партии. В большей степени КПРФ. Но также это будет присутствовать в риторике и ЛДПР, и «Справедливой России». Но, на мой взгляд, совершенно очевиден запрос общества не только на критику, но и на конкретные предложения, на понятный образ будущего, подкрепляемый реальными делами. Потому что мало говорить, что все плохо, нужно что-то предлагать. Здесь как раз вопрос программ, вопрос серьезных предложений по развитию страны. Я часто спорю с коммунистами на различных ток-шоу, где они очень хорошо всё критикуют. Я их спрашиваю: ну, допустим, вы получили большинство, что вы дальше сделаете? И тут звучат какие-то фрагментарные предложения или набившие оскомину цитаты, которые очень напоминают идеи, приведшие к распаду великой страны. Думаю, что если люди всё это внимательно послушают, то вместо дополнительных голосов коммунисты многое потеряют.

АиФ: Каков будет запрос у самих избирателей? За что они будут готовы проголосовать?

Константин Костин: Мне кажется, есть несколько совершенно очевидных общественных запросов. Во-первых, это повышение уровня профессиональных компетенций. Причём не надо быть специалистом во всем. Можно быть специалистом в какой-то одной – двух областях, потому что люди понимают, что один человек не может разбираться во всей проблематике, которая существует у нас: и в юриспруденции, и в экономике, и в политике, и в общественной сфере. Но хотят, чтобы их представители интересов в парламенте были экспертами и контролёрами различных органов власти. Это совершенно чёткий запрос, он виден во всех исследованиях.

Во-вторых, безусловно, это локализация повестки, особенно, если мы говорим о выборах в одномандатных округах. Там, по сути, заключается контракт с избирателями. И наибольший успех будут иметь те кандидаты, которые будут абсолютно чётко говорить, что именно они сделают за 5 лет будущего созыва, как и что они собираются решить.

В-третьих, это запрос на обновление. Избиратель хочет видеть в новой Думе новые лица. И нужно отдать должное «Единой России», которая, в отличие от других участников избирательной гонки, как через процедуру предварительного голосования, так и через другие внутрипартийные механизмы предлагает избирателям в значительной степени обновлённый состав кандидатов в депутаты, который сильно отличается от действующего депутатского корпуса.

АиФ: На ваш взгляд, на какой процент представительства в новом составе Думы может рассчитывать ОНФ как политическая сила?

Константин Костин: Я бы не стал говорить о процентах. Представители ОНФ, которые по итогам предварительного голосования ЕР станут кандидатами, имеют очень хорошие возможности для избрания.

АиФ: Может произойти удвоение количества кандидатов ОНФ по сравнению с этим созывом?

Константин Костин: Думаю, что у ОНФ есть реальная перспектива расширить своё представительство в Госдуме. Анализ прошедших праймериз «Единой России» показал, что около ста «фронтовиков» имеют хорошие шансы сначала для включения в списки и выдвижения в одномандатных округах, а затем и для избрания. Также не стоит забывать, что в ОНФ входят и представители других партий, не только единороссов. У них тоже есть реальный шанс быть избранными в новый состав парламента.

АиФ: А вообще, ОНФ стоит воспринимать как самостоятельную политическую силу?

Константин Костин: ОНФ, безусловно, состоялся как общенациональное самостоятельное общественно-политическое движение сторонников В. В. Путина. Это даёт возможность для участия в нем представителей самых различных партий. Сегодня это и «Родина», и «Патриоты России», и «Справедливая Россия». Но главным политическим интерфейсом ОНФ, безусловно, является «Единая Россия».

АиФ: Какие регионы на этих выборах в Госдуму могут оказаться самыми конкурентными?

Константин Костин: Давать серьезные прогнозы можно будет только после того, как завершится выдвижение кандидатов. Такая возможность сегодня есть более чем у семи десятков партий, также давайте не забывать о возможных самовыдвиженцах. Но, конечно, на 99% этот вопрос закроют представители 14 партий, имеющих «федеральную лицензию». Пока есть понимание только у «Единой России», которая сделала процесс отбора открытым и привлекла граждан к определению своих кандидатов через процедуру предварительного голосования. Все остальные партии, так сказать, по-прежнему в кулуарах перешёптываются. Хотя есть определенные положительные подвижки. Вот недавно Владимир Жириновский заявил, что и ЛДПР начнёт применять в своей работе процедуру праймериз со следующего электорального цикла. Все это говорит, что публичные и открытые процедуры определения кандидатов – правильный и востребованный путь развития партийной системы.

Очевидно, что высокая конкуренция будет везде, где сойдутся сильные кандидаты. Конечно, есть соглашение о размене между парламентскими партиями, но оно будет включать максимум 40 округов. В значительной же части из оставшихся 185 одномандатных округов мы наверняка увидим серьезную конкуренцию. Традиционно особым интересом пользуются выборы в столицах – в Москве и Санкт-Петербурге, а также высокий накал борьбы возможен в Сибири – в Иркутской, Новосибирской и Омской областях, на Дальнем Востоке.

АиФ: В 2011 году одними из самых плохих результатов у «Единой России» были в Красноярском крае, в Ненецком автономном округе, в Смоленской области, в Пермском крае. На ваш взгляд, в этих регионах ситуация изменилась?

Константин Костин: Во Владивостоке, кстати, тоже был один из худших результатов, в Кировской и Ярославской областях. «Единая Россия» за 5 лет проделала серьезную работу над ошибками и не просто восстановила свои позиции, но и серьёзно их улучшила.

АиФ: Но не политические и элитные расклады внутри регионов?

Константин Костин: В том числе поменялись и они. Потому что политическая конфигурация в значительной степени определяется в результате выборов местных и региональных. Ведь на них решается вопрос о власти. И везде в течение последних лет эти выборы прошли. Их было даже больше, чем раньше, потому что добавились выборы губернаторов. Так что лучше ориентироваться на их результаты, чем на итоги думской кампании 2011 года.

АиФ: Выборы 2011 года привели к значительным массовым волнениям в России. Тогда мы помним, какие были «болотные» и всё остальное. Некоторые сейчас считают, что Нацгвардия в России появилась потому, что в стране вновь политическая нестабильность. Стоит ли ожидать каких-то выступлений или недовольства по итогам этой кампании?

Константин Костин: Оснований для серьезной протестной активности нет. За последние несколько лет многое сделано для того, чтобы избежать кризисов – доверия и представительства, которые проявились по итогам выборов 2011 года. Если говорить о кризисе представительства, то накануне выборов оформились значимые социальные группы, которые не получили своего представительства в парламенте.

Хотя сами эти группы были достаточно инертны и, как правило, не ходили на выборы или голосовали по принципу «только не за «Единую Россию», они оказались недовольны отсутствием своих представителей в ГД. Сегодня, как мы говорили, выдвинуть своих кандидатов без сбора подписей могут 14 партий, предлагающих самые разные подходы, идеологии и программы. Не говоря уже об одномандатниках. Избирателям предлагается очень обширное политическое меню.

Что касается кризиса доверия, то тогда предпринимались достаточно серьезные усилия по дискредитации российской избирательной системы как внутри страны, так и различными зарубежными организациями, которыми артикулировались и масштабировались мыслимые и немыслимые нарушения. Конечно выборы – это всегда столкновение позиций, интересов и амбиций, поэтому какие-то конфликтные ситуации возможны. Но для масштабных волнений нужны серьёзные основания, а их на сегодняшний день нет. Основная задача организаторов выборов сегодня — обеспечить их проведение открыто, честно и прозрачно. В этом смысле уместно вспомнить слова куратора внутренней политики Вячеслава Володина, что нужно не гнаться за процентами, а думать о том, чтобы результаты выборов были легитимными и вызывали доверие избирателей. Да и в любом случае, вести речь о Нацгвартии в контексте выборов, на мой взгляд, некорректно и неуместно.

АиФ: Сейчас некоторые политики говорят, что в России постоянно есть силы, заинтересованные в перевороте, в Майдане. На ваш взгляд, это соответствует действительности или не соответствует? Смогут ли они воспользоваться ситуацией?

Константин Костин: Это отчасти соответствует действительности. Силы существуют, но возможности у них нет. Есть персонажи от политики, которые не имеют серьёзной поддержки в обществе, но очень хотят оказаться во власти. Многие из них находятся за границей и, в общем-то, прекрасно понимают, что в рамках предусмотренного конституцией и законодательством избирательного процесса никаких шансов у них нет: за них никто никогда в России не проголосует. А власти очень уж хочется, и тогда единственный возможный вариант – это нелегитимный сценарий.

Ходорковский заявляет о своём желании возглавить временное правительство. Михаил Борисович, видимо, решил стать новым Керенским. Он желает получить власть, минуя конституционные процедуры. По сути, речь идёт об узурпации власти, которая принадлежит народу. Основная задача временного правительства, по версии Ходорковского, – создание условий для новых «настоящих» выборов. Это и есть сценарий «цветной революции». Обратите внимание, речь идёт о «настоящих» выборах, а не о честных. А настоящие выборы, по версии олигархов, это те выборы, на которых смогут победить их ставленники. А те выборы, на которых они не побеждают, ненастоящие и нечестные. Такая сложная, запутанная логика господина Ходорковского. Да и вообще, честные выборы как результат неконституционных действий – это оксюморон.

Каспаров – тот вообще считает, что вся страна должна сначала покаяться: все, кто голосовал за «Единую Россию», за Владимира Путина, должны пережить процедуру покаяния. Непонятно, правда, как и, главное, за что. За свои взгляды и предпочтения, за свободу выбора, о которой так любят судачить либералы? Наверное, нужно прийти лично к Гарри Кимовичу и попросить прощения. И, видимо, только тем, кого простят, разрешат участвовать в голосовании. Это посильнее имущественного ценза будет. Такие у нас либералы. В рамках легитимного избирательного процесса шансов выиграть выборы у них никаких. Поэтому они и делают столь странные заявления.

АиФ: То есть они хотят выиграть выборы в России, по сути, при нулевых рейтингах…

Константин Костин: Они не выборы хотят выиграть, они хотят власть получить. Выборы хороши для них только в том случае, если бы они могли получить на них заметный результат. Но поскольку рейтинги близки к нулю, они вынуждены бредить о временных правительствах, крушении режима и прочих нелегитимных сценариях.

Касьянов может победить на выборах? Нет. Ходорковский может? Нет. Каспаров может? Нет. Даже за рубежом все прекрасно понимают, что невозможно нашей стране навязать ту власть, которую наши граждане видеть не хотят. Но дровишек в протестный костёр подкинут уж точно. Другое дело, что этот костёр вряд ли будет разгораться. Потому что нет реальной электоральной базы, нет больших социальных групп, готовых это поддерживать.

АиФ: Как бы вы оценили влияние санкций на внутреннюю политику в России? На ваш взгляд, какую всё-таки роль на самом деле сыграл Запад?

Константин Костин: Я неоднократно говорил, что Запад не понимает российского менталитета. В России ничего невозможно добиться, используя внешнее давление, тем более изменить настроение людей. Вот сплотить можно. Не мешало бы просто открыть и почитать историю. Даже в той версии, как пишут американские историки.

Более того, известный факт, что любое давление автоматически вызывает консолидацию вокруг лидера. Это абсолютно нормально. Это такая реакция — раз на нас давят, значит, надо объединяться и этому противостоять. Это нормально для национального самосознания любой страны, даже очень небольшой. Что уж тут говорить о России? С её потенциалом – и экономическим, и научным, и человеческим, и военным. С её историей, с её традициями. Нереально!

Есть еще одно важное проявление санкций в нашей общественной и политической жизни. Они, по сути, перечеркнули все прозападные либеральные партийные проекты. Потому что как раз лидеры нашей несистемной оппозиции поддержали санкции. То есть они солидаризировались с теми, кто против страны. Это очень простая матрица. Соответственно, если у Касьянова и был рейтинг полпроцента, то теперь скорее отрицательный. Лидер «Парнаса» воспринимается как те, кто во времена войны сотрудничали с оккупантами.

АиФ: То есть всем плохо, а я поддержу экономические давление и снижение доходов…

Константин Костин: Да, это старый такой большевистский принцип: чем хуже, тем лучше. Пусть стране и людям будет еще хуже, тогда мне, оппозиционеру, может быть, станет лучше.

Санкции привели к росту рейтинга власти. Во-первых, президента, поскольку в нём видят лидера, который способен противостоять внешнему давлению и, соответственно, развивать страну. Во-вторых, «Единой России» и, кстати, и других парламентских партий, в том числе оппозиционных, потому что они консолидированно поддержали все внешнеполитические инициативы президента. И это два основных последствия санкций – рост рейтинга президента и институтов власти в целом, а также подведение финальной черты под прозападными либеральными проектами.

Источник: АиФ

Масштабный капремонт школ проведут на Среднем Урале

В Свердловской области в этом году пройдет масштабный капремонт школ.

Как сообщил губернатор Денис Паслер, программа развивается по двум направлениям, благодаря поддержке федерального центра и областного бюджета. До конца января завершится отбор школ, которые войдут в новый региональный проект.

На капитальный ремонт 10 учреждений образования в областном бюджете предусмотрено 1,8 млрд. рублей.

«Также в этом году продолжим системную модернизацию инфраструктуры сферы образования с привлечением средств федерального бюджета. Капитальный ремонт запланирован в 13 объектах образования. В течение 2026 года будут отремонтированы школы: №17 и №11 в Сухом Логу, №13 в селе Черемисское в Режевском муниципальном округе, №3 в Красноуфимске и Дубская школа Ирбитского района. Кроме того, в этом году специалисты завершат работы в школе №4 в Верхнем Тагиле и двух корпусах школы №58 в Камышлове, в которых срок сдачи перенесён с прошлого года», - рассказал Денис Паслер.

Кроме того, капремонт двухлетнего цикла еще в пяти образовательных организациях будет закончен в следующем году: №13 в Ирбите, №5 в селе Николо-Павловское Горноуральского МО, №1 в Артемовском, №73 в Лесном, №3 Невьянского МО.

1 сентября откроются после ремонта три детсада: Центр развития ребенка в Красноуфимске, детский сад «Колосок» в селе Ницинское Слободо-Туринского района и детсад №12 в Камышлове.

Помимо этого, в День знаний работу начнут семь новых образовательных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

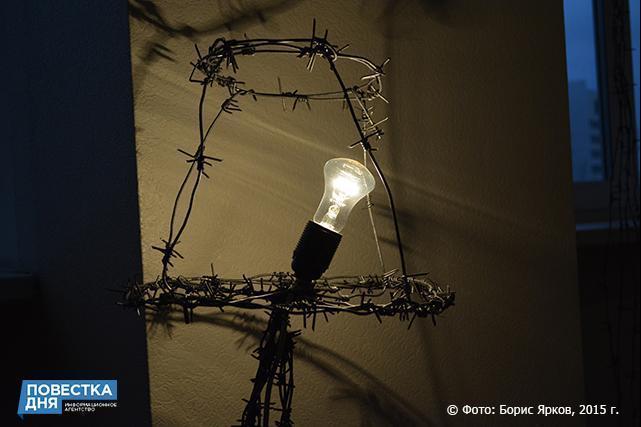

Фото: Борис Ярков

В России может появиться госкомпания для строительства энергообъектов

Минэнерго РФ подготовило законопроект о создании госкомпании «Росэнергопроект».

Согласно опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документу, в число задач «Росэнергопроекта» войдет разработка и актуализация типовых технологических решений для генерирующих объектов, формирование отраслевого заказа в энергетике, а также контроль реализации инвестпроектов.

Отмечается, что новая структура должна содействовать развитию электроэнергетической инфраструктуры - от строительства до реконструкции объектов, предусмотренных документами перспективного развития отрасли.

Фото: Борис Ярков

Свердловская полиция задержала тагильского стрелка

Сотрудники отдела полиции №16 Нижнего Тагила установили личность и задержали местного жителя, устроившего ночью во дворе собственного дома стрельбу из пистолета.

Как рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, стрельба произошла на ул. Ломоносова. Подозреваемым оказался машинист РЖД, 1981года рождения. В его биографии уже имеется две судимости за причастность к незаконному обороту оружия и за нападение на представителя органов власти. Тогда он отделался условным сроком и штрафом.

«Ствол, из которого палил тагильчанин полиция обнаружила и изъяла в жилище его тещи. Это шумовой пистолет «Бульдог». Причиной ночного «салюта», стала, якобы, ссора с женой, учинившей скандал из-за того, что супруг потратил деньги на пиццу», - сообщил полковник Горелых.

В настоящее время задержанный доставлен для разбирательства и принятия процессуального решения в дежурную часть территориального ОВД.

Фото предоставлено В.Н. Горелых.

Свердловская область заняла второе место в рейтинге событийного потенциала регионов

Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C подвел итоги рейтинга событийного потенциала регионов России за 2025 год.

Свердловская область в двенадцатый раз подряд заняла второе место в рейтинге событийного потенциала регионов, уступив лишь Санкт-Петербургу, сообщает департамент информполитики.

«Свердловская область удерживает статус одного из ключевых центров делового и событийного туризма в России и является ведущей площадкой для проведения масштабных форумов, выставок и конференций федерального и международного уровня. Не случайно в этом году Екатеринбург выбран для проведения Международного фестиваля молодежи, который объединит более 10 тысяч ребят из 190 стран мира. Высокие позиции региона в рейтинге событийного потенциала обусловлены наличием современной инфраструктурой и профессиональным подходом к развитию событийной индустрии», - отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Кроме того, Средний Урал занял первое место в оценке показателя «Стимулирование спроса, повышение качества и доступности конгрессно-выставочных услуг на внутреннем и внешнем рынках. Формирование системы продвижения конгрессно-выставочных услуг на внутреннем и внешнем рынках».

Фото: ДИП

На Среднем Урале снизилась годовая инфляция

В декабре прошедшего года в Свердловской области годовая инфляция снизилась до 7,3% после 8,4% месяцем ранее.

Как сообщает Уральское главное управление Банка России, инфляция на Среднем Урале по-прежнему выше, чем в целом по стране, где она составляет 5,59%. В последний месяц года сильнее всего выросли цены на продукты питания, в основном на плодоовощную продукцию.

В ожидании повышения НДС вырос спрос и цены на товары длительного пользования. В связи с ростом утильсбора подорожали автомобили. Услуги подорожали слабо из-за снижения цен на транспорт и зарубежные поездки.

Фото: Борис Ярков

Путин открыл новые объекты кампуса УрФУ

Президент России Владимир Путин и губернатор Свердловской области Денис Паслер приняли участие в церемонии открытия новых объектов кампуса Уральского федерального университета (УрФУ).

Глава государства в режиме видеоконференции открыл три новых корпуса в составе кампуса УрФУ в Новокольцовском районе Екатеринбурга. В церемонии также приняли участие ректор вуза Илья Обабков и гендиректор АО «Синара - Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Площадь новых объектов превышает 365 тыс. кв м. Здесь создано 8,5 тыс. мест проживания для студентов, три учебных корпуса, а также спортивная, социальная и медицинская инфраструктура.

Кампус строился с 2020 года в два этапа. В рамках первого этапа за три года были построены комплекс из пяти общежитий, общественный центр с периметром безопасности, медицинский центр, тренировочное поле для регби с легкоатлетическими дорожками.

В рамках второго этапа построены три учебных корпуса: Институт радиоэлектроники и информационных технологий мощностью 4,1 тыс. человек и Институт экономики и управления УрФУ вместимостью 3,6 тыс. человек. Также возведено новое здание для Специализированного учебно-научного центра УрФУ (СУНЦ) площадью 24 тыс. кв м, где будут учиться свыше 1,1 тыс. студентов.

Президент отметил, что кампус - это важная часть научно-образовательного пространства, а также поздравил студентов УрФУ с наступающим праздником - Днем российского студенчества.

«Эта локация построена в районе Новокольцовский: у нас здесь более 2 млн квадратных метров градостроительной документации жилья, которая будет формировать в этой части города всю инфраструктуру. Более 100 тыс. уже построено, в 2026 году еще порядка 100 тыс. введем. Также здесь есть и поликлиника, и садик: мы строим спортивные объекты, в том числе Центр водных видов спорта. Вся инфраструктура однозначно даст толчок развитию и городу, и области», - отметил Денис Паслер.

Фото: ДИП

Назван самый популярный предлог мошенников для получения кода из СМС

В МВД назвали один из самых распространенных предлогов мошенников для получения кода из СМС.

Чаще всего злоумышленники действуют под предлогом записи на прием в госорганизацию. Аферисты рассказывают про «перерасчет» пенсии, тарифов ЖКХ, ошибках в налоговой декларации и др.

В связи с этим они приглашают в учреждение, а для подтверждения записи просят назвать код из СМС. Код из сообщения подтверждает личность, поэтому становится главной целью мошенников на первом этапе атаки.

Эксперты напоминают, что для записи на прием в госорганы верификация по СМС не применяется. Туда записываются через официальные сервисы или портал «Госуслуги», без передачи кодов по телефону или в мессенджерах.

Фото: Борис Ярков

Мошенники готовят атаки на владельцев участков в СНТ

Россиян предупредили о мошенниках, которые готовят массовые атаки на владельцев загородных участков, используя базу данных садоводческих товариществ (СНТ).

Как сообщили специалисты сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО, была обнаружена выгрузка данных по 10 тыс. российских СНТ (около 9-10% от общего числа). В базе содержатся названия, адреса, ИНН, телефоны и электронная почта товариществ. Более 90% адресов размещены на публичных почтовых сервисах, что повышает риск их компрометации.

«Мошенники выбрали достаточно удобный период - зиму и весну, особенно сразу после новогодних праздников, когда многие владельцы реже посещают и используют дачные участки», - рассказал глава сервиса SBA Сергей Трухачев.

Подобные почтовые ящики СНТ могут быть перерегистрированы злоумышленниками, и в поисковой выдаче они будут выглядеть легитимно. Это создает условия для рассылок, подмены реквизитов и других сценариев мошенничества.

Специалисты рекомендуют владельцам участков всегда перепроверять информацию, даже приходящую с официальных на вид адресов.

Фото: Борис Ярков

Морозы на Урале отступят со следующей недели

К середине следующей недели морозы отступят из Свердловской области, и температура вернется к климатической норме.

Постепенное потепление ожидается за счет отступления антициклона обратно в Сибирь и благодаря продвижению на Урал более теплого воздуха с западных районов страны, передает Уральский Гидрометцентр.

Сейчас температурный фон в регионе ниже нормы на 15-19 градусов. В ночь с 22 на 23 января температуру воздуха ниже -40 градусов зафиксировали 6 метеостанций на севере, востоке и в центре Свердловской области. Полюсом холода стал Ивдель, где температура опустилась до -41,2 градуса.

Температуру ниже -40 зафиксировали градусники в Таборах, Тавде, Артемовском, Туринской Слободе и селе Липовское.

На большей части Свердловской области в ночные часы было от -34 до -39 градусов. Слабее мороз был на крайнем юго-западе - Красноуфимск было -31,8, а в Екатеринбурге -31,5 градуса.

Фото: Борис Ярков

Утверждена программа развития промышленности Среднего Урала на 2026 год

Правительство Свердловской области утвердило программу развития промышленности региона на 2026 год.

Объем ее финансирования составит 596,3 млн. рублей. Из федерального бюджета поступит 66,9 млн., из областного - 414,4 млн., из внебюджетных источников - 115 млн.

Докапитализация Фонда технологического развития региона на поддержку субъектов промышленной деятельности составит 350 млн.

Кроме того, продолжится финансирование мероприятий федерального и регионального проектов по повышению производительности труда и проект «Славим человека труда!».

Фото: Борис Ярков